お酒の透明度:清酒のサエ

お酒を知りたい

先生、『サエ』ってどういう意味ですか?お酒の種類ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『サエ』はお酒の種類ではなく、清酒の透明さの程度を表す言葉だよ。具体的には、お酒の澄み具合のことなんだ。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、『サエ』が悪いお酒って、どんなお酒ですか?

お酒のプロ

『サエ』が悪いお酒とは、濁っていて透明度が低いお酒のことだよ。反対に『サエ』が良いお酒は、澄んでいて透明度が高いお酒のことなんだ。

サエとは。

日本酒の透明度を表す『冴え』という言葉について説明します。『冴え』が悪いとは、濁っているという意味です。

お酒の輝き

お酒を杯に注ぐ時、その透き通った様子やきらめきは、私たちの目を楽しませてくれます。特に日本酒においては、この透き通る度合いのことを「冴え」と言い、お酒の良し悪しを判断する上で欠かせないものとなっています。冴えのあるお酒は、まるで宝石のように輝き、飲む前から私たちの心を躍らせてくれます。これは、見た目だけの問題ではなく、お酒造りの過程における丹念な作業や、原料の質の高さを映し出していると言えるでしょう。

良質な米を丹念に磨き、丁寧に醸されたお酒は、雑味が少なく、澄んだ輝きを放ちます。反対に、濁っていたり、くすんでいたりするお酒は「冴えが悪い」と呼ばれ、品質が劣ると判断されることもあります。

お酒の輝きは、光が液体の中を通り抜ける際に、どのように散乱、屈折するかによって変化します。例えば、蒸留酒は、蒸留という工程を経て不純物が取り除かれているため、一般的に高い透明度を誇ります。一方、日本酒やワインなどは、原料由来の成分や醸造過程で生まれる様々な物質が含まれているため、蒸留酒とは異なる独特の輝き方をします。日本酒の冴えは、製法や貯蔵方法によって大きく左右されます。低温でじっくりと熟成させたお酒は、より一層冴えが増し、美しい輝きを放つようになります。

お酒を選ぶ際には、色合いや透明度にも目を向けてみましょう。淡い黄金色に輝くお酒、透き通るように澄んだお酒、様々な輝きを放つお酒の中から、自分の好みに合った一本を見つける喜びは、お酒を楽しむ上での大きな醍醐味の一つです。お酒の輝きは、私たちに五感で楽しむ豊かな時間を提供してくれるのです。

| お酒の種類 | 冴え/透明度 | 特徴 | 輝き | 品質 |

|---|---|---|---|---|

| 日本酒 | 冴え | 製法や貯蔵方法で変化 低温熟成で冴えが増す |

宝石のような輝き | 冴えがある方が良質 |

| 蒸留酒 | 高い透明度 | 蒸留により不純物除去 | 高い透明度 | 一般的に透明度が高い |

| ワイン等 | 日本酒ほど冴えを重視しない | 原料由来成分や醸造過程で生成される物質を含む | 蒸留酒とは異なる独特の輝き | 濁りやくすみは品質低下の可能性 |

透明度を見る

お酒の良し悪しを判断する上で、その透明感は重要な要素です。 透明感を確かめるには、まず、透き通った無色のガラスの杯に酒を注ぎ、光にかざしてみましょう。優れたお酒は、光をきれいに通し、美しく輝きます。まるで上質な水晶のように澄み渡り、濁りや不純物は一切見られません。反対に、質の劣るお酒は、濁っていたり、くすんでいたりします。 光を遮るような濁りや、細かい沈殿物が目に見えることもあります。

透明感に加えて、お酒本来の色にも注目しましょう。 例えば、日本酒であれば、無色透明なものから、淡い黄色、琥珀色など、種類によって様々な色合いがあります。もし、本来の色合いが損なわれていたり、変色している場合は、品質に問題があるかもしれません。熟成によって色が変化する場合もありますが、本来の色とは異なる不自然な色の変化は注意が必要です。

お酒の透明感は、目で見て判断するものですが、経験を積むことで、より正確に見分けられるようになります。 最初は、様々な種類のお酒を飲み比べて、それぞれの透明感や色合いの違いをじっくり観察してみましょう。経験を重ねるうちに、自分なりの基準が自然と身についてくるはずです。また、同じ種類のお酒でも、製造方法や保管状態によって透明感が変わることもあります。色々な銘柄を飲み比べて、自分の好みを見つけるのも楽しいでしょう。透明感は、お酒の品質を見極めるための第一歩です。 五感を研ぎ澄ませて、お酒の奥深い世界を楽しみましょう。

| 項目 | 優れたお酒 | 質の劣るお酒 |

|---|---|---|

| 透明感 | 光をきれいに通し、美しく輝く。水晶のように澄み渡り、濁りや不純物がない。 | 濁っていたり、くすんでいたりする。光を遮る濁りや沈殿物が見える。 |

| 色 | 種類によって様々な色合いがある(例:日本酒は無色透明、淡い黄色、琥珀色など)。熟成による色の変化は自然。 | 本来の色合いが損なわれている。不自然な色の変化が見られる。 |

サエに影響する要因

お酒の冴えを決める要素は多岐に渡ります。まず、お酒の原料となるお米の良し悪しが大切です。質の良いお米を使うことで、雑味のない澄んだお酒ができあがります。お米の種類も重要で、酒造好適米と呼ばれる特定の種類は、心白と呼ばれるデンプン質を多く含んでいるため、特に良質な酒造りに適しています。また、精米歩合も冴えに大きく関わってきます。精米歩合とは、玄米をどれだけ削って白米にするかの割合を示すもので、この数値が高いほど、米の外側を多く削り落としていることになります。米の外側にはタンパク質や脂質が多く含まれており、これらが雑味の原因となるため、精米歩合が高い、つまりよく磨かれたお米を使うことで、雑味が少なくなり、冴えの美しいお酒となります。

お酒造りの過程における温度の管理や衛生状態も、お酒の冴えに直結します。発酵の温度管理を適切に行うことで、雑菌の繁殖を抑え、雑味のない澄んだお酒を造ることができます。仕込み水の質も重要で、硬水と軟水では発酵の進み具合や味わいに違いが出ます。酒蔵ごとに最適な水質を追求しているため、同じお米、同じ製法でも異なる味わいが生まれます。さらに、貯蔵の方法も大切です。高温多湿の場所に置いておくと、お酒が傷みやすく、冴えが悪くなってしまうことがあります。お酒の鮮度を保つためには、温度変化の少ない冷暗所で保管することが重要で、紫外線は劣化の原因となるため、光を遮断することも大切です。

このように、お酒造りは原料の選定から製造、貯蔵に至るまで、様々な工程を経て完成します。それぞれの段階での丁寧な作業と管理が、美しい冴えを持つお酒を生み出すのです。そして、その冴えは、お酒の品質の高さを示す一つの指標と言えるでしょう。

| 要素 | 詳細 | 冴えへの影響 |

|---|---|---|

| 原料米 | 質の良い米、酒造好適米(心白が多い) | 雑味のない澄んだお酒 |

| 精米歩合 | 高いほど米の外側を削り落とす | 雑味が少なく、冴えが美しいお酒 |

| 温度管理 | 発酵時の適切な温度管理 | 雑菌の繁殖を抑え、澄んだお酒 |

| 衛生状態 | 製造過程の衛生管理 | 雑味のないお酒 |

| 仕込み水 | 硬水と軟水で味わいに違い | 酒蔵ごとに最適な水質 |

| 貯蔵方法 | 冷暗所、紫外線遮断 | 鮮度保持、劣化防止 |

サエの重要性

お酒の良し悪しを見極める上で、「冴え」は非常に大切な要素です。冴えとは、お酒の透明度や輝きのことを指します。透き通るような輝きを持つお酒は、見た目にも美しく、飲む前から心を躍らせてくれます。まるで宝石のように輝くお酒を前にすれば、自然と期待感が高まることでしょう。

この冴えは、お酒造りの丁寧さを映し出す鏡とも言えます。原料となる米の選別から、仕込み、発酵、貯蔵に至るまで、すべての工程で細心の注意が払われているからこそ、美しい冴えが生まれるのです。杜氏をはじめとする蔵人たちの、技術と情熱の結晶が、冴えとして現れると言えるでしょう。

良質な米を使用することも、冴えに大きく影響します。米に含まれる不純物が多いと、お酒が濁ってしまう原因となります。そのため、冴えの良いお酒は、原料の米にもこだわっている証拠と言えるでしょう。丹精込めて育てられた米から生まれたお酒は、雑味が少なく、すっきりとした味わいを持ちます。

冴えの良いお酒は、口当たりも滑らかです。喉を優しく通り過ぎ、心地良い余韻を残します。雑味や濁りの無いお酒は、素材本来の旨味を存分に楽しむことができ、飲み飽きることがありません。反対に、冴えの悪いお酒は、濁りや雑味を感じ、本来の美味しさを損なってしまうこともあります。見た目だけでなく、味わいにも影響を与えるため、お酒を選ぶ際には、冴えを一つの判断基準として参考にすると良いでしょう。グラスに注いだお酒を光にかざし、その輝きを確かめてみてください。きっと、お酒選びの楽しみが一つ増えるはずです。

| 要素 | 説明 | 影響 |

|---|---|---|

| 冴え | お酒の透明度や輝き | 見た目:美しさ、期待感 味わい:雑味や濁りの有無、素材本来の旨味、口当たり、余韻 |

| 酒造りの丁寧さ | 米の選別、仕込み、発酵、貯蔵など、全工程における細心の注意 | 美しい冴えを生み出す |

| 良質な米の使用 | 不純物の少ない米を使用 | 雑味の少ない、すっきりとした味わいを持ち、冴えが良くなる |

五感で楽しむ

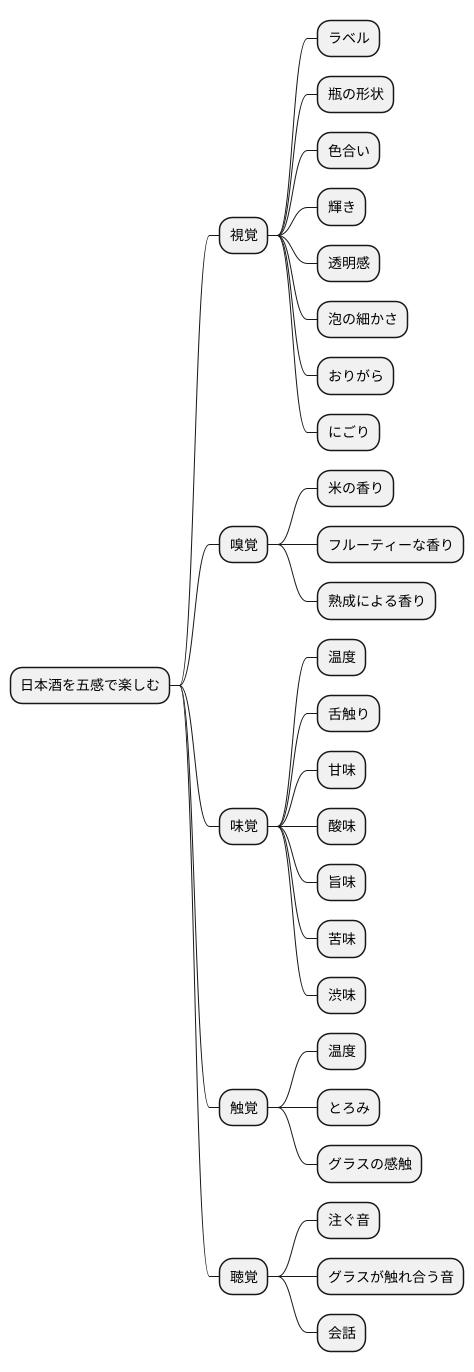

日本酒は、単に味わうだけでなく、視覚、嗅覚、触覚、聴覚といった五感を駆使することで、より深く楽しむことができます。一口に日本酒といっても、様々な個性があり、その個性を五感を研ぎ澄ますことで感じ取ることができるのです。

まず、視覚。お酒を注ぐ前に、瓶のラベルや形状を眺めてみましょう。そこには蔵元のこだわりやお酒の物語が表現されているかもしれません。グラスに注がれたお酒の色合いや輝き、透明感、そして立ち昇る泡の細かさなども重要な要素です。淡い黄金色や深い琥珀色、きらきらとした輝きや滑らかな舌触りを思わせる艶。これらは、飲む前から味わいを予感させ、期待感を高めてくれます。お酒の種類によっては、おりがらやにごりといった見た目も楽しめます。

次に、嗅覚。グラスを鼻に近づけ、香りをじっくりと吸い込みます。米の甘く香ばしい香り、果実を思わせるフルーティーな香り、熟成による複雑な香りなど、日本酒は実に様々な香りを持ちます。香りは味わいを想像させ、食欲を刺激する重要な役割を果たします。

そして味覚。口に含んだお酒の温度、舌触り、甘味、酸味、旨味、苦味、渋味。これらの要素が複雑に絡み合い、絶妙なバランスを織りなします。ゆっくりと味わうことで、お酒の持つ奥深い味わいを堪能できます。

触覚も日本酒を楽しむ上で重要な要素です。お酒の温度やとろみ、グラスの感触は、味わいをより豊かに感じさせてくれます。ぬる燗では、柔らかな舌触りとまろやかな味わいを、冷酒では、きりっとした飲み口とすっきりとした後味を楽しめます。

最後に聴覚。お酒を注ぐ音、グラスが触れ合う音、そして共に味わう仲間との会話。これらの音も、日本酒を楽しむ空間を演出する大切な要素です。静かに流れる時間の中で、お酒の音に耳を澄ませ、周りの音に意識を向けることで、より五感全体で日本酒を味わうことができるでしょう。このように、五感を意識することで、日本酒の奥深い世界をより一層楽しむことができるのです。

まとめ

お酒の良し悪しを見極める上で、「冴え(さえ)」は大切な手がかりとなります。お酒を透かして見た時の澄み具合を表すこの言葉は、お酒の品質を雄弁に物語ります。

良質な米を原料に、手間暇かけて丁寧に醸されたお酒は、まるで磨き上げられた宝石のような輝きを放ちます。光を当てると、透き通った液体の中で光が踊り、美しい輝きが生まれます。このような冴えの良いお酒は、見た目だけでなく、味わいも格別です。雑味が少なく、すっきりとした飲み口で、米本来の旨味が口の中に広がります。雑味とは、本来のお酒の風味とは異なる不要な味のことで、お酒の質を落とす原因となります。冴えの良いお酒は、このような雑味が抑えられているため、純粋なお酒の美味しさを堪能することができます。

反対に、冴えが悪いお酒は、濁っていたり、くすんだ色合いをしていたりします。これは、製造過程での不純物や雑菌の混入が原因である可能性があります。このようなお酒は、味がぼやけていたり、雑味が多く感じられたりすることがあります。

美味しいお酒を選ぶためには、見た目も重要な判断基準となります。お酒を選ぶ際には、色や輝きにも注目してみましょう。グラスに注いだお酒を光に透かしてみて、その冴え具合を確認することで、お酒の品質を推測することができます。冴えの良いお酒は、見た目にも美しく、飲む前から期待感を高めてくれます。

また、お酒は五感をフル活用して楽しむことで、その魅力を最大限に引き出すことができます。視覚的な美しさだけでなく、香り、味わい、そして口に含んだ後、鼻に抜ける香りや喉に残る余韻まで、じっくりと味わってみてください。その奥深い世界に、きっと魅了されることでしょう。お酒を飲む空間の雰囲気や、一緒に過ごす人との会話も、お酒の味をより一層豊かにします。これらの要素が相まって、忘れられないひとときを演出してくれるでしょう。

| 冴え | 見た目 | 味わい | 品質 |

|---|---|---|---|

| 良い | 透き通っている、輝きがある | 雑味がない、すっきりとした飲み口、米本来の旨味 | 良質 |

| 悪い | 濁っている、くすんでいる | 味がぼやけている、雑味が多い | 低質 |