日本酒の格付け: きき酒の世界

お酒を知りたい

先生、「格付法」って、どんなお酒にも当てはまるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。格付法は、主に日本酒の品質を評価するために使われる方法なんだ。ワインやビールのように、製法や原料、味の特徴などが大きく異なるお酒には、それぞれに適した評価方法があるんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、日本酒以外のお酒には、格付法は使わないってことですか?

お酒のプロ

そういうこと。日本酒の格付法は、香りや味、外観など、日本酒特有の品質を見極めるためのものだからね。他の種類のお酒には、別の基準で評価する必要があるんだよ。

格付法とは。

お酒の味を確かめる方法である『きき酒』を使って、お酒の良し悪しを判断し、優れている、普通、劣っているといったランク付けや、良い、悪いといった評価をつける方法について説明します。

格付けとは

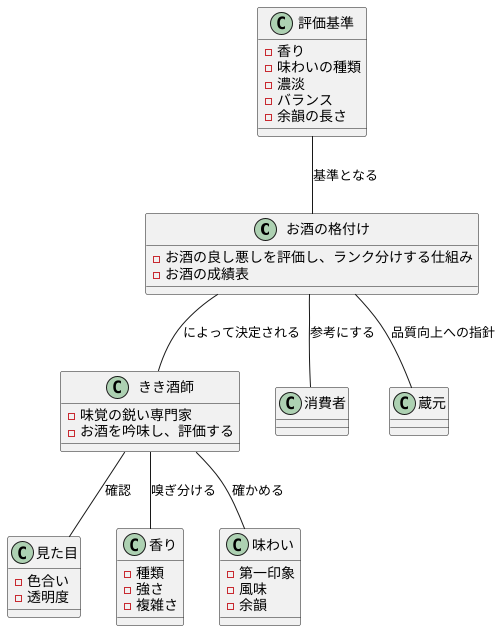

お酒の格付けとは、お酒の良し悪しを評価し、ランク分けする仕組みのことを指します。いわば、お酒の成績表のようなものです。この格付けは、味覚の鋭い専門家であるきき酒師たちが、様々な種類のお酒を吟味し、評価することで決定されます。

きき酒師たちは、まずお酒の色合いや透明度といった見た目を入念に確認します。次に、お酒の香りをじっくりと嗅ぎ分け、どのような香りがするのか、その強さや複雑さはどうかなどを分析します。そして最後に、口に含んで味わいを確かめます。口に入れた瞬間の第一印象、舌の上で広がる風味、喉を通った後の余韻など、五感をフル活用してあらゆる角度からお酒を評価します。この評価は、個人の好みや感覚に左右されるものではなく、長年の経験と知識に基づいた客観的な評価です。

格付けは、お酒の名前や値段に関係なく、純粋にお酒そのものの品質を評価します。そのため、消費者は格付けを参考に、安心して美味しいお酒を選ぶことができます。また、お酒を作る蔵元にとっても、格付けは自らの技術を見つめ直し、より良いお酒づくりを目指すための指針となります。

格付けには、香りや味わいの種類、濃淡、バランス、余韻の長さなど、様々な評価基準があります。これらの基準を総合的に判断し、最終的なランクが決定されます。格付けによってお酒の品質が保証されるため、消費者はお酒を選ぶ際の判断材料として、格付けを有効に活用することができます。また、蔵元にとっても、格付けは品質向上への努力を促す重要な指標となり、ひいては、お酒全体の品質向上にも繋がっていきます。

格付けの方法

お酒の良し悪しを決める方法、いわゆる格付けには様々なやり方があります。単純に良い、悪いの二択で判断するのではなく、もっと細かく分類するやり方が一般的です。たとえば、学校の成績によく使われる優・良・可・不可といった四段階評価を用いる方法があります。また、これをさらに細かく分けて、五段階、七段階といった評価尺度を用いる場合もあります。もっとシンプルな方法として、上・中・下の三段階評価を用いることもあります。

どの方法で格付けを行うかは、お酒の審査会やコンクールの決まりによって違います。それぞれの会が、それぞれのやり方に従って評価を行います。どのやり方であっても、お酒の鑑定を行う専門家たちは、定められた基準に基づいて、お酒をじっくりと味わいます。

お酒の味を決める要素は様々です。まず、お酒を口に含む前に、立ち上る香りをかぎ分けます。華やかな香り、果実を思わせる香り、穀物の香りなど、お酒の種類によって様々な香りが存在します。次に、口に含んで味わいます。甘み、酸味、苦み、渋み、辛みなど、五味と呼ばれる基本的な味の要素に加え、コクや深み、まろやかさなども重要な要素となります。そして、お酒を飲み込んだ後、口の中に残る後味も評価の対象となります。香りが長く続くか、味がいつまでも残るかなど、後味の印象も大切です。

これらの要素、香り、味わい、後味に加え、全体のバランスも重要な評価基準となります。それぞれの要素が個性を持ちながらも、調和が取れているか、全体としてまとまりがあるかを見極めます。このように様々な要素を総合的に判断し、最終的な格付けが決まります。この格付けを行う過程は、熟練した技術と高い集中力を必要とする、まさに匠の技と言えるでしょう。

| 評価基準 | 詳細 |

|---|---|

| 格付け方法 |

|

| 評価要素 |

|

格付けの基準

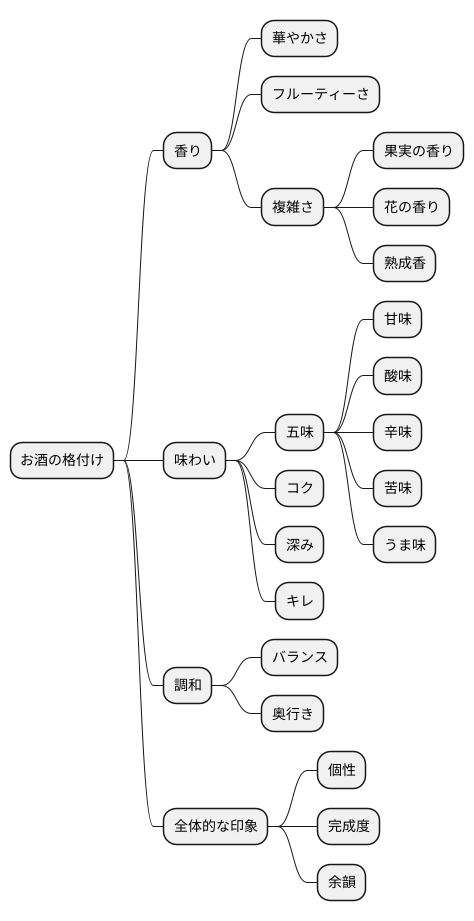

お酒の格付けは、様々な要素を総合的に判断することで決定されます。まるで芸術作品を評価するように、香り、味わい、それらの調和、そして全体的な印象といった複数の観点から評価を行います。

まず、香りは第一印象を決定づける重要な要素です。鼻腔をくすぐる香りの華やかさ、果実を思わせるフルーティーな香り、幾重にも重なる複雑な香りなど、様々な要素が評価対象となります。例えば、果物の種類を特定できるような具体的な香りや、花束のような華やかな香り、熟成によって生まれる複雑な香りなど、そのお酒の特徴が評価されます。

次に、味わいは、舌で感じる様々な要素から評価されます。甘味、酸味、辛味、苦味、うま味という五つの基本的な味に加え、口の中に広がるコクや深み、後味のキレの良さなども重要な要素です。これらの要素がバランス良く調和しているか、突出している味はあるか、複雑な味わいかなどが評価のポイントとなります。

香りや味わいの要素が互いに調和し、バランスが取れているかどうかも重要な評価基準です。それぞれの要素が個性を持ちながらも、一体となって全体を構成しているか、味わいに奥行きを与えているかなどを評価します。

最後に、全体的な印象として、お酒の個性や完成度、余韻の長さなども考慮されます。記憶に残る個性的なお酒か、丁寧に作られた完成度の高いお酒か、飲み込んだ後も長く続く余韻を楽しめるか、など総合的な観点から評価します。これらの要素を総合的に判断することで、お酒の品質を客観的に評価し、格付けを決定します。まるで職人が丹精込めて作り上げた芸術作品のように、お酒一つ一つを丁寧に評価することで、その価値を最大限に引き出します。

格付けの重要性

お酒を選ぶ際、特に日本酒となると種類が多く、どれを選べばよいか迷ってしまうものです。ラベルに書かれた情報だけでは、味や香りが想像しにくいことも少なくありません。そんな時、助けとなるのがお酒の格付けです。格付けとは、専門家による品質評価のことで、消費者が良いお酒を選ぶための重要な指針となります。

日本酒の格付けは、主に鑑評会での審査結果に基づいて行われます。鑑評会では、外観、香り、味など様々な項目を厳しくチェックし、優れたお酒に賞が授与されます。金賞や大賞を受賞したお酒は、品質の高さが認められた証であり、安心して購入することができます。特に、日本酒に詳しくない方にとっては、格付けは自分に合ったお酒を選ぶための頼りになる道標となるでしょう。

また、格付けは酒蔵にとっても大きな意味を持ちます。高い評価を得ることは、酒蔵の技術力の高さを証明するだけでなく、ブランドイメージの向上にもつながります。受賞歴は、消費者に安心感と信頼感を与え、購買意欲を高める効果があります。さらに、他の酒蔵との競争に勝ち抜くためにも、格付けは重要な要素となります。高い評価を目指して切磋琢磨することで、酒造りの技術はさらに向上し、より質の高いお酒が生まれるのです。

このように、格付けは消費者と酒蔵の双方にとって重要な役割を果たしています。消費者は良質なお酒を選びやすくなり、酒蔵は技術向上へのモチベーションを高めることができます。格付けを参考にしながら、日本酒の世界をより深く楽しんでみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 消費者にとってのメリット | 酒蔵にとってのメリット |

|---|---|---|

| 格付けの意義 | 良質なお酒選びの指針 自分に合ったお酒選びの道標 |

技術力の証明 ブランドイメージ向上 購買意欲向上 技術向上へのモチベーション向上 |

| 格付けの基準 | 鑑評会での審査結果 (外観、香り、味など) |

受賞歴 |

格付けと価格

お酒を選ぶ際、品質の指標として格付けを参考にする方は多いでしょう。確かに、格付けの高いお酒は、価格も高くなる傾向があります。これは、高品質な酒造りに欠かせない、厳選された原料の使用や、伝統的な技法の継承、熟成期間の長さなど、様々な要因がコストに反映されるためです。例えば、長い年月をかけてじっくりと熟成されたお酒は、まろやかで深い味わいを持ちますが、その分、保管や管理に手間と費用がかかります。また、希少な原料を使用したり、特殊な製法を用いたりするお酒も、価格が高くなる傾向があります。

しかし、価格が高いお酒が、必ずしも全ての人に合うとは限りません。お酒の味わいは、人それぞれの好みや、その日の体調、一緒に食べる料理との相性など、様々な要素によって感じ方が大きく変わります。そのため、高価なお酒だからといって、必ずしも自分が美味しいと感じるわけではないのです。自分の舌で確かめてみて、本当に美味しいと思えるお酒を選ぶことが大切です。

格付けは、あくまでもお酒を選ぶ上での一つの目安に過ぎません。格付けは、専門家による評価に基づいて決定されますが、味覚は人それぞれ subjective なものです。専門家の評価が高くても、自分の口に合わない場合もあるでしょう。逆に、格付けがそれほど高くなくても、自分の好みにぴったりの銘柄が見つかる可能性もあります。

大切なのは、様々な種類のお酒に挑戦してみることです。格付けにとらわれずに、色々な価格帯や種類の銘柄を試してみることで、自分の好みに合ったお酒を見つけたり、新しい発見があるかもしれません。普段飲みなれない種類のお酒に挑戦することで、味覚の幅が広がり、お酒の世界をより深く楽しむことができるでしょう。最初は、少量ずつ試飲できるお店やイベントなどを活用するのも良いでしょう。色々な経験を通して、自分にとっての最高の一杯を見つけてください。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 格付けと価格 | 一般的に、格付けの高いお酒は価格も高い。これは、高品質な酒造りに必要な原料、技法、熟成期間などがコストに反映されるため。 |

| 価格と嗜好 | 価格が高い=美味しいとは限らない。個人の好み、体調、料理との相性などによって感じ方は異なる。 |

| 格付けの役割 | お酒選びの目安の一つ。専門家の評価に基づくが、味覚は主観的なため、参考程度に留める。 |

| お酒選びのポイント | 様々な種類のお酒に挑戦し、自分の好みに合ったお酒を見つける。格付けにとらわれず、色々な価格帯や種類の銘柄を試す。 |

今後の展望

近年、日本酒を取り巻く環境は大きく変化しています。国内では、若者を中心に日本酒離れが進む一方で、質の高い日本酒を求める愛好家層も確実に存在しています。また、海外では、健康志向の高まりや和食ブームを背景に、日本酒の人気が高まっています。こうした状況の中で、日本酒の格付けは、その価値を適切に評価し、消費者に伝える上で、ますます重要な役割を担うようになると考えられます。

現在、日本酒の格付けには、様々な団体や機関による独自の基準が存在します。これらは、香味や製法、原料などを基準に、日本酒をランク付けするものです。しかし、これらの基準は統一されておらず、評価方法にもばらつきがあるため、消費者にとっては分かりにくいという課題も抱えています。今後、日本酒の格付けがより広く活用されるためには、評価基準の透明性や客観性を高め、消費者が安心して日本酒選びができるような仕組みづくりが求められます。

また、技術革新も、日本酒の格付けに大きな影響を与えるでしょう。近年、人工知能やセンサー技術の発展により、日本酒の成分分析や香味評価の精度が飛躍的に向上しています。これらの技術を活用することで、より客観的で精緻な格付けが可能になることが期待されます。さらに、消費者の嗜好も多様化しており、従来の格付け基準だけでは捉えきれないニーズも生まれています。例えば、特定の料理との相性や、飲み手の体調に合わせた日本酒の提案など、新たな視点に基づく格付け基準の登場も予想されます。

日本酒の格付けは、単に品質を評価するだけでなく、日本酒文化の継承と発展にも貢献する重要な役割を担っています。今後、国内外の市場動向や技術革新、消費者のニーズの変化などを踏まえながら、日本酒の格付けは、より進化した形へと発展していくことでしょう。その進化は、日本酒業界全体の活性化にも繋がるものと期待されます。

| 現状 | 課題 | 今後の展望 |

|---|---|---|

|

|

|