日本酒:日本の伝統的なお酒

お酒を知りたい

先生、日本酒って、ただのお酒のことじゃないんですよね?なんか、難しい説明を読んだんですけど、よくわからなくて…

お酒のプロ

そうだね、日本酒はただのお酒のことではないよ。簡単に言うと、米と米麹と水から作られたお酒で、特に『清酒』のことを指すんだ。ビールやワインといった外国から来たお酒と区別するために『日本酒』と呼ぶようになったんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、清酒っていうのは、昔から日本で飲まれていたお酒ってことですか?

お酒のプロ

その通り!米、米麹、水を混ぜて発酵させて作るお酒で、昔から日本で親しまれてきたものなんだ。材料を一度に混ぜるんじゃなくて、三段階に分けて仕込んでいくんだよ。

日本酒とは。

お米から作られるお酒の『日本酒』について説明します。日本酒は英語では『Sake(サケ)』と呼ばれ、日本の独特な製法で作られています。特に『清酒』のことを指します。これは、外国から来たお酒と区別するため、日本古来のお酒という意味で使われるようになりました。特に明治時代以降、ビールやワイン、ウイスキーなど、外国から来たお酒が日本で造られたり、飲まれるようになったことから、それまで普段から飲まれていた清酒を『日本酒』と呼ぶようになったそうです。もともと、清酒とは、お米、米麹、水を混ぜて作った『もろみ』を濾して作るお酒のことで、日本では昔から広く親しまれています。普通は、蒸したお米、米麹、水の三つの材料を混ぜて、米麹のでんぷんを糖に変える作用と、酵母でお酒を作る作用を同時に行いながら造りますが、これらの材料を一度に混ぜるのではなく、まず三つの材料を混ぜて『酒母(もと)』を作り、それを初添え、仲添え、留添えの三段階に分けて仕込んでいきます。

日本酒とは

日本酒とは、お米を原料に麹と水を使って醸造する、日本独特のお酒です。その歴史は古く、稲作が始まった頃まで遡ると考えられています。稲穂の実りへの感謝と共に、神様へのお供え物として大切にされてきました。祭りや祝い事など、人生の節目節目にも欠かせないものとして、日本人の暮らしに深く根付いてきたのです。

日本酒造りには、まず蒸したお米に麹を加えて糖を作り、その糖を酵母によってアルコールに変えるという工程があります。麹とは、蒸したお米に麹菌を繁殖させたもので、日本酒造りにおいて中心的な役割を果たします。この麹によって、お米のデンプンが糖に変化し、酵母の働きによってアルコール発酵が進むのです。 日本酒の種類は実に様々で、使用するお米の種類や精米歩合、麹の種類や量、そして仕込み水などによって、香りや味わいが大きく異なってきます。

代表的な日本酒の種類としては、香り高くフルーティーな味わいの吟醸酒や大吟醸酒、コクがありしっかりとした味わいの純米酒、そしてなめらかな口当たりが特徴の本醸造酒などがあります。また、甘口のものから辛口のものまで、味わいの幅も広いのが特徴です。近年では、スパークリング日本酒や低アルコール日本酒など、新しいタイプの日本酒も登場し、ますます注目を集めています。

日本酒は、和食との相性が抜群です。寿司や刺身、焼き魚、天ぷらなど、様々な料理と共に楽しむことができます。また、近年では日本酒に合うチーズやチョコレートなども注目されており、日本酒の楽しみ方はますます広がっています。日本酒は、日本の豊かな食文化を彩る、なくてはならない存在と言えるでしょう。

日本酒は、日本が世界に誇るお酒の一つです。その奥深い味わいと香り、そして長い歴史は、多くの愛好家を魅了して止みません。古来より受け継がれてきた伝統を守りつつ、常に新しい味わいを求めて進化し続ける日本酒は、これからも日本文化の象徴として、世界中の人々を魅了し続けることでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 米、麹、水を原料とした日本独特の醸造酒 |

| 歴史 | 稲作開始頃まで遡り、神事や祝い事に用いられてきた |

| 製造工程 | 蒸米に麹を加えて糖化、酵母でアルコール発酵 |

| 麹の役割 | 蒸米に麹菌を繁殖させたもの。米のデンプンを糖に変える |

| 種類 | 吟醸酒、大吟醸酒、純米酒、本醸造酒、スパークリング日本酒、低アルコール日本酒など |

| 味わい | 甘口から辛口まで幅広い |

| 相性 | 和食全般(寿司、刺身、焼き魚、天ぷらなど)、チーズ、チョコレート |

| 文化的意義 | 日本文化の象徴 |

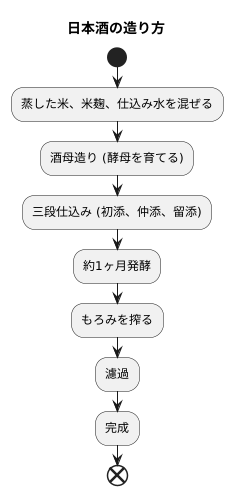

日本酒の製造方法

日本酒は、他の醸造酒とは異なる独特な造り方、並行複発酵によって生まれます。ワインやビールのように糖化と発酵を別々に行うのではなく、日本酒はこれらを同時に行います。そのため、複雑で繊細な工程管理が必要とされ、職人の技と経験が重要になります。

まず、日本酒造りの第一歩は酒母造りです。蒸した米と米麹、そして仕込み水を混ぜ合わせ、酵母を育てます。この酒母は、いわば日本酒のスターターのようなもので、雑菌の繁殖を抑えながら、安定した発酵を促す役割を担います。酒母造りには、温度管理や酸度調整など、高度な技術と経験が必要です。

十分に育った酒母を三段仕込みという独特の工程で、大きなタンクへと移していきます。これは、一気に大量の原料を仕込むのではなく、三回に分けて仕込むことで、ゆっくりと時間をかけて発酵を進める方法です。初添、仲添、留添と呼ばれる三段階の仕込みで、徐々に米と麹、仕込み水を追加していきます。この段階的な仕込みにより、酵母が安定して増殖し、雑菌の繁殖を抑えながら、並行複発酵が順調に進みます。三段仕込みによって、日本酒特有の複雑な香味が生まれます。

約一ヶ月かけて発酵を終えたもろみには、液体部分と固体部分が混ざり合っています。このもろみを搾ることで、透明で芳醇な日本酒が得られます。昔ながらの酒蔵では、袋にもろみを詰め、自然に滴り落ちる雫を集める方法も用いられます。こうして丁寧に搾られた日本酒は、さらに濾過などの工程を経て、製品となります。

このように、日本酒造りは、杜氏と呼ばれる日本酒造りの職人の経験と技術、そして自然の恵み、気候風土、水、米が一体となって初めて完成します。一つ一つの工程に込められた伝統の技と自然の力が、日本酒の奥深い味わいを生み出しているのです。

日本酒の種類

日本酒は、原料である米をどれだけ磨くか、またどのような製法を用いるかによって、実に様々な種類に分けられます。大きくは特定名称酒と普通酒に分類され、特定名称酒は原料や製法によってさらに細かく区分されます。

まず、米をどれだけ磨いたかを示す精米歩合に着目してみましょう。精米歩合とは、玄米から削り取った糠と胚芽の割合を示す数値で、この数値が低いほど、米の中心部分である心白だけを使ったお酒となり、雑味が少なくなり、洗練された風味となります。代表的な特定名称酒として、精米歩合が60%以下の吟醸酒と50%以下の大吟醸酒が挙げられます。これらは、低温でじっくりと発酵させることで、華やかな香りとフルーティーな味わいを生み出します。

次に、米の種類や麹、酵母などの原料も日本酒の味わいを左右する重要な要素です。酒造好適米と呼ばれる特定の米は、心白が大きく、良質な日本酒造りに適しています。山田錦や雄町、五百万石など、それぞれの米の特性が、日本酒の個性を形作ります。また、麹は米に含まれるデンプンを糖に変え、酵母は糖をアルコールに変える役割を担っており、使用する種類によって、味わいに大きな影響を与えます。

製法の違いも日本酒の多様性を生み出す要因です。例えば、純米酒は米、米麹、水のみで造られます。醸造アルコールを加えないため、米本来の旨味をしっかりと感じられます。一方、本醸造酒は、醸造アルコールを少量添加することで、軽快な飲み口に仕上げています。

このように、日本酒は精米歩合や原料、製法によって様々な味わいを持ちます。それぞれの日本酒の特徴を理解することで、自分好みの日本酒を見つける楽しみが広がります。辛口、甘口といった味わいの違いだけでなく、香りやコク、後味など、様々な要素を吟味し、様々な種類の日本酒を飲み比べてみましょう。きっと、あなたにぴったりの一杯が見つかるはずです。

| 分類 | 種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| 特定名称酒 | 吟醸酒 | 精米歩合60%以下、低温発酵、華やかな香りとフルーティーな味わい |

| 大吟醸酒 | 精米歩合50%以下、低温発酵、華やかな香りとフルーティーな味わい | |

| その他 | 純米酒 | 米、米麹、水のみを使用、米本来の旨味 |

| 本醸造酒 | 醸造アルコール添加、軽快な飲み口 |

日本酒の楽しみ方

日本酒は、単に飲むだけでなく、様々な方法で楽しむことができるお酒です。その楽しみ方のひとつに、温度の変化があります。よく冷やした日本酒は、きりっとした爽快感と、隠れていた酸味や甘味をより鮮明に感じさせてくれます。反対に、温めた日本酒は、香りがふくよかに広がり、米の旨味や甘味がより深く感じられます。ぬる燗、熱燗など、温度を変えることで、同じ日本酒でも全く異なる味わいを楽しむことができるのです。

料理との組み合わせも、日本酒の楽しみ方を広げる大切な要素です。古くから日本酒は和食と共に楽しまれてきました。例えば、繊細な味わいの刺身には、すっきりとした純米酒が、濃厚な煮物には、コクのある熟成酒が合うでしょう。近年では、和食だけでなく、多様なジャンルの料理との組み合わせも注目されています。日本酒の奥深い味わいは、意外にも中華料理やイタリア料理などとも相性が良いのです。

日本酒を選ぶ際には、原料や製法にも注目してみましょう。酒米の種類や精米歩合、酵母の種類など、様々な要素が日本酒の味わいを決定づけています。例えば、山田錦のような有名な酒米を使った日本酒は、香り高く上品な味わいが特徴です。また、精米歩合が高いほど、雑味が少なくすっきりとした味わいになります。

自分好みの日本酒を見つけるには、様々な種類の日本酒を飲み比べてみるのが一番です。酒屋や日本酒バーなどで、様々な銘柄を試したり、利き酒会に参加したりすることで、自分の好みに合った日本酒を見つけることができるでしょう。また、蔵元を訪れて、日本酒造りの現場を見学するのも良いでしょう。日本酒造りの歴史や文化に触れることで、日本酒への理解がより深まり、日本酒の奥深い世界を堪能できるはずです。

| 楽しみ方 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 温度変化 | 冷酒:爽快感、酸味、甘味 温酒:香り、旨味、甘味 |

冷酒、ぬる燗、熱燗 |

| 料理との組み合わせ | 和食:刺身と純米酒、煮物と熟成酒 その他:中華料理、イタリア料理 |

|

| 原料・製法 | 酒米の種類、精米歩合、酵母の種類 | 山田錦、高精米 |

| 自分好みの日本酒の発見 | 飲み比べ、利き酒会、蔵元見学 | 酒屋、日本酒バー |

日本酒と文化

日本酒は、日本の歴史や文化と切っても切り離せない存在です。古来より、神々への捧げ物として、あるいは祭りの場において、共同で酌み交わすことで人々を結びつけ、五穀豊穣を祈る、大切な役割を担ってきました。冠婚葬祭といった人生の節目においても、日本酒は欠かせないものであり、祝いの席では喜びを分かち合い、弔いの席では故人を偲び、共に杯を傾けることで、人々の心を一つにしてきました。

日本酒は、単なる飲み物ではなく、日本の精神文化を象徴する存在でもあります。和歌や俳句といった伝統的な文芸において、日本酒は風情や情緒を表現する題材として、数多く詠まれてきました。月の光の下で静かに杯を傾ける情景や、桜の花びらが舞う中で酌み交わす様子など、自然の美しさと日本酒の味わいが溶け合い、独特の美意識を醸し出しています。また、茶道や華道といった日本の伝統芸能においても、日本酒は重要な役割を担っており、繊細な味わいと香りは、それらの芸術性をより一層引き立てます。

日本酒造りもまた、日本の文化と深く結びついています。杜氏と呼ばれる職人は、長年培ってきた経験と技術を駆使し、米、水、麹といった自然の恵みを活かして、丹精込めて日本酒を醸し出します。その製造過程には、日本の伝統的な技術や知恵が凝縮されており、まさに日本のものづくりの精神が体現されていると言えるでしょう。

現代においても、日本酒は日本人の生活に深く根付いています。居酒屋で仲間と杯を交わしながら語り合う、あるいは家庭で静かに晩酌を楽しむなど、日本酒は人々の心を和ませ、日々の暮らしに潤いを与えてくれます。日本酒を味わうことは、単にアルコールを楽しむだけでなく、日本の歴史や文化、そして日本人の心に触れる貴重な体験と言えるでしょう。ぜひ、一杯の日本酒を通して、日本の奥深い世界に触れてみてください。

| 側面 | 内容 |

|---|---|

| 歴史・文化 |

|

| 現代社会 |

|

| その他 |

|

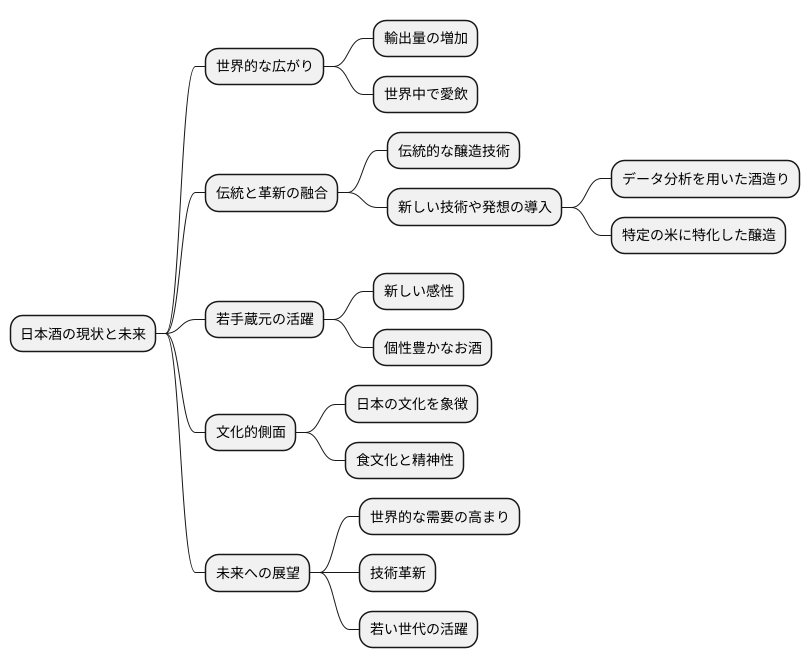

日本酒の未来

近年、日本酒を取り巻く環境は大きく変化し、世界的な広がりを見せています。かつては国内で静かに楽しまれていたお酒が、海を越え、様々な国で愛飲されるようになりました。輸出量の増加は、その証と言えるでしょう。海外の食卓や宴席に日本酒が登場する機会が増え、世界中の人々が日本酒の奥深い味わいに魅了されています。

日本酒の未来を明るく照らしているのは、伝統と革新の融合です。数百年に渡り受け継がれてきた醸造技術は、日本酒の品質を支える揺るぎない基盤となっています。同時に、新しい技術や斬新な発想を取り入れることで、日本酒は常に進化を続けています。例えば、近年では、データ分析を用いた酒造りや、特定の米に特化した醸造など、様々な試みがなされています。こうした革新的な取り組みは、日本酒の可能性を広げ、更なる魅力を引き出しているのです。

また、若手の蔵元たちが新しい感性で日本酒造りに挑み、個性豊かなお酒を生み出している点も見逃せません。伝統を守りつつ、新しい風を吹き込む彼らの活躍は、日本酒界に活気をもたらしています。

日本酒は、単なるお酒ではなく、日本の文化を象徴する存在です。米、水、そして微生物の織りなす繊細な味わいは、日本の風土と深く結びついています。日本酒を通じて、日本の食文化、そして日本人の精神性に触れることができるのです。今後も、日本酒は文化の懸け橋として、世界中の人々を繋いでいくことでしょう。

日本酒の未来は、限りない可能性に満ち溢れています。世界的な需要の高まり、技術革新、そして若い世代の活躍。これらが一体となって、日本酒はさらなる発展を遂げていくことでしょう。私たちは、この貴重な財産を未来へと繋いでいく責任を担っています。より多くの人々に日本酒の魅力を伝え、日本の文化を世界に発信していくことが、私たちの使命と言えるでしょう。