酒粕ができるまで:粕離しの工程

お酒を知りたい

先生、『粕離し』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『粕離し』とは、お酒を作る過程で、お酒のもととなる液体(もろみ)から、固体の酒粕を取り出す作業のことだよ。

お酒を知りたい

お酒のもとと酒粕って、別々にするんですね。どうやって分けるんですか?

お酒のプロ

昔は布袋に入れて自然にしぼったりしていたけど、今は機械で圧力をかけて搾ったり、ろ過機を使って分けたりする方法もあるんだよ。

粕離しとは。

お酒の作り方で、お酒のもととなる『もろみ』を絞った後に残る、酒かすを取り除く作業について説明します。この作業は『かすはがし』または『かすばなし』と呼ばれています。

はじめに

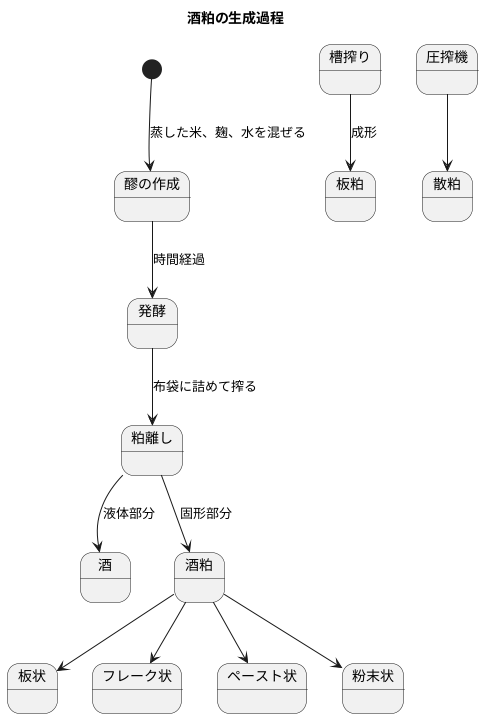

お酒造りの副産物である酒粕。板状やフレーク状の姿で店先に並ぶのをよく見かけますが、どのようにして生まれるかご存知でしょうか。酒粕は、日本酒を搾った後に残る白い固形物です。古くから様々な料理に使われ、最近では健康や美容への効果も注目されています。今回は、酒造りの工程で酒粕が生まれる「粕離し」と呼ばれる作業について詳しくお話します。

日本酒造りは、まず蒸した米と麹、水などを混ぜて「醪(もろみ)」を作るところから始まります。この醪がじっくりと発酵し、アルコールと炭酸ガスを発生させ、日本酒特有の風味と香りが生まれます。発酵が完了した醪は、布袋に詰められて搾られます。この時、お酒と分離して残ったものが酒粕です。この工程こそが「粕離し」と呼ばれています。醪を搾る方法はいくつかありますが、昔ながらの「槽(ふね)」と呼ばれる木製の道具を使う方法や、自動圧搾機を使う現代的な方法などがあります。槽を使う場合は、醪を布袋に詰め込み、槽の中に積み重ねて自然に流れ出るお酒を collected ます。一方、自動圧搾機では、醪を圧縮して短時間で効率的にお酒と酒粕を分離します。

こうして生まれた酒粕には、搾り方によって様々な種類があります。「板粕」は、槽で搾った後に板状に成形されたもので、しっかりとした固さが特徴です。「散粕」は、圧搾機で搾った際にパラパラとした状態で生まれるもので、板粕に比べて柔らかく扱いやすいのが特徴です。また、圧搾時に用いる布の種類によっても風味や香りが微妙に変化します。近年では、酒粕を板状やフレーク状に加工して販売するだけでなく、ペースト状や粉末状にしたものも見られるようになりました。これにより、酒粕を使った料理のバリエーションも広がり、お菓子作りや調味料など、様々な場面で活用されています。酒粕には、食物繊維やビタミン、アミノ酸など栄養が豊富に含まれており、健康や美容への効果も期待されています。古くから日本で親しまれてきた酒粕は、酒造りの副産物としてだけでなく、独自の価値を持つ食材として、これからも私たちの食卓を彩り豊かにしてくれるでしょう。

酒粕の誕生

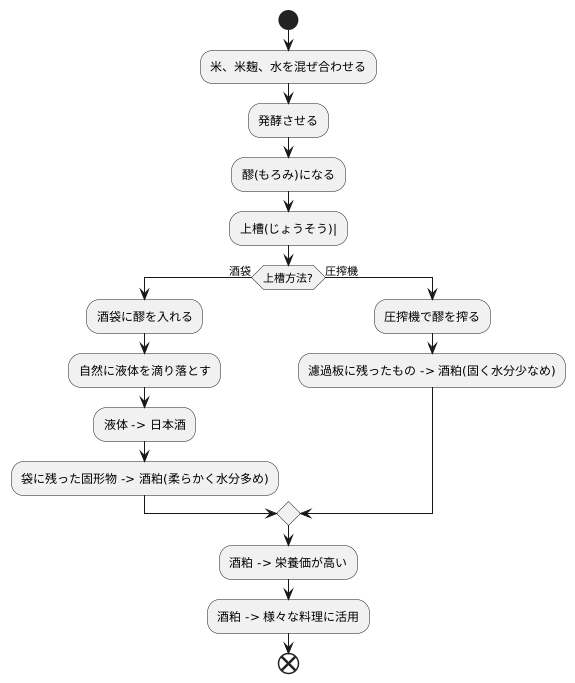

お酒造りの副産物として知られる酒粕は、日本酒を造る過程で生まれます。日本酒の原料は米、米麹、そして水です。これらを混ぜ合わせ、じっくりと時間をかけて発酵させると、白くどろりとした液体に変化します。この液体を「醪(もろみ)」といいます。醪の中には、将来日本酒となる液体部分と、米や麹の粒といった固体部分が混在しています。

この醪から、日本酒と酒粕を分けていく作業を「上槽(じょうそう)」といいます。昔ながらの製法では、醪を布製の袋、「酒袋(さかぶくろ)」に入れて吊るし、自然に液体が滴り落ちるのを待ちました。この滴り落ちた液体が日本酒となり、袋の中に残った固形物が酒粕となります。現代では、醪を自動圧搾機にかけて日本酒と酒粕を分離する方法が主流です。自動圧搾機では、醪を濾過板と呼ばれる板状の道具で挟み込み、圧力をかけて搾り出します。この時、濾過板に残ったものが酒粕となります。

酒袋を用いた昔ながらの上槽では、重力によって自然に液体が落ちるため、搾り粕は柔らかく、水分を多く含んでいます。一方、圧搾機を用いる現代の上槽では、強い圧力をかけて搾るため、酒粕は固く絞られた状態になり、水分も少なめになります。このように、上槽の方法によって酒粕の状態や風味に違いが生まれます。搾りたての酒粕は、発酵の香りが強く、フレッシュな味わいが特徴です。酒粕には、日本酒造りで活躍した酵母や麹が豊富に含まれており、栄養価が高いことでも知られています。古くから様々な料理に活用され、日本の食文化を支えてきました。

粕離しとは

お酒造りの最終段階で、搾り終えたお酒の残りかすを取り除く作業のことを、粕離(かすはなし)と言います。別名で粕剥がし(かすはがし)とも呼ばれ、お酒造りの現場では欠かせない工程です。お酒を搾る工程では、醪(もろみ)と呼ばれるお酒のもとになる液体を、布袋や濾過板で絞ります。この時、お酒の成分は布や板を通り抜けて集められますが、絞りかすは布袋の中や濾過板の間に残ります。この絞りかすこそが酒粕で、粕離しはこの酒粕を取り外す作業にあたります。

布袋を使って醪を絞った場合、袋の中には圧縮された状態の酒粕が残ります。粕離しでは、この布袋を裏返しにして、丁寧に酒粕をはがしていきます。酒粕が布袋に強く付着している場合、無理に剥がそうとすると布袋が破れてしまうため、慎重な作業が求められます。この工程は、まるで生まれたばかりの赤ちゃんの肌着を扱うかのような繊細さが必要です。

一方、濾過板を用いてお酒を搾った場合は、板の間に薄い板状の酒粕が挟まれています。この酒粕を取り出す際には、専用の道具を使います。道具を使って板の隙間に入り込んだ酒粕を丁寧に掻き出し、一枚一枚、きれいに剥がしていきます。濾過板は再利用するため、酒粕をきれいに取り除くことは、次の仕込みにも影響する大切な作業です。

こうして取り出された酒粕は、板状や塊状など様々な形をしていますが、用途に応じて形を整えたり、袋詰めにしたりと、次の工程へと進みます。粕離しは、単なる残りかすの処理というだけでなく、酒粕の品質を保ち、次の工程へとつなぐ、お酒造りにおける重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 搾り方法 | 粕の状態 | 粕離し方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 布袋 | 圧縮された塊状 | 布袋を裏返し、丁寧に剥がす | 布袋が破れないよう、慎重に作業する |

| 濾過板 | 薄い板状 | 専用の道具で板の隙間から掻き出す | 濾過板を再利用するため、きれいに取り除く |

酒粕の種類

お酒を絞った後に残る栄養豊富な酒粕。大きく分けて板粕、バラ粕、練粕の三種類があります。それぞれの形状や用途を見ていきましょう。

まず、最もよく見かけるのが板粕です。これは、お酒を絞る際に用いる布袋や濾過板の形のまま圧縮されたもので、板状になっていることからこの名前がつきました。四角く平たい形状で、硬くしっかりとした質感が特徴です。板粕はそのまま焼いて食べたり、野菜や魚介類と一緒に煮込んで粕汁にしたりと、様々な料理に活用できます。特に粕汁は、寒い季節に体を温めてくれる定番料理として親しまれています。また、板粕を細かく切って甘酒にしたり、魚や野菜を漬け込むのにも使われます。

次にバラ粕は、板粕を崩して細かくしたものです。板粕に比べて扱いやすく、甘酒や漬物を作る際に便利です。小さく砕かれているため、材料に馴染みやすく、風味も溶け出しやすいのが特徴です。また、料理の下味に使うことで、コクと深みを加えることもできます。

最後に練粕は、板粕を柔らかく練り上げたものです。ペースト状で滑らかなため、お菓子やパンの材料としてよく使われます。練粕を加えることで、しっとりとした食感と独特の風味が生まれます。また、肉や魚の味噌漬けに練粕を混ぜ込むと、味がまろやかになり、コクも増します。

このように、酒粕は種類によって形状や特徴が異なり、それぞれの用途に合わせて使い分けることで、料理の幅が広がります。お酒造りの副産物でありながら、栄養価が高く、様々な活用法がある酒粕。ぜひ色々な種類を試してみて、その魅力を再発見してみてください。

| 種類 | 形状 | 用途 |

|---|---|---|

| 板粕 | 板状で硬くしっかりとした質感 | 焼いて食べる、粕汁、甘酒、漬物、魚や野菜の漬け込み |

| バラ粕 | 板粕を崩して細かくしたもの | 甘酒、漬物、料理の下味 |

| 練粕 | ペースト状で滑らか | お菓子、パン、肉や魚の味噌漬け |

粕離しの重要性

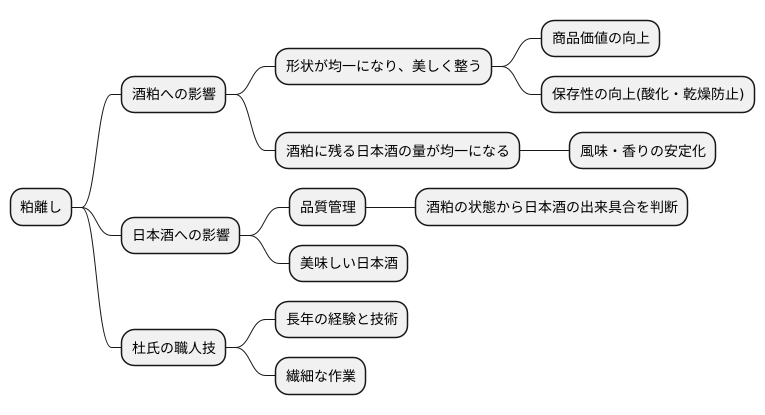

お酒造りの最終段階、搾りたてのお酒から酒粕を取り除く作業、これを粕離しと呼びます。この粕離しは、単に酒粕と日本酒を分けるだけでなく、酒粕そのものの品質、ひいては日本酒の価値にも深く関わっています。

まず、粕離しの丁寧さは、酒粕の見た目にも影響を与えます。適切な粕離しを行えば、酒粕の形状は均一になり、美しく整います。これは、商品としての価値を高めるだけでなく、保存にも良い影響を与えます。形が整った酒粕は、空気との接触面が少なくなるため、酸化や乾燥を防ぎ、長持ちするのです。

さらに、粕離しは酒粕に残る日本酒の量にも関係します。粕離しが不十分だと、酒粕の一部に日本酒が多く残ってしまったり、逆にほとんど残らなかったりといったムラが生じます。これは、酒粕の風味や香りにばらつきを生む原因となります。熟練の杜氏は、長年の経験と勘で、最適な粕離しを行い、酒粕全体に日本酒が均一に含まれるように調整します。こうして、安定した風味と香りの酒粕が生まれるのです。

また、酒粕の状態は、日本酒の状態を反映しているとも言えます。熟練の杜氏は、粕離しで得られた酒粕の色つやや形状、そして含まれる日本酒の量などから、日本酒の出来具合を判断します。まるで鏡のように、酒粕は日本酒の状態を映し出すのです。

このように、粕離しは、美味しい酒粕を作るだけでなく、日本酒の品質管理にも繋がる重要な工程です。一見単純な作業に見えますが、そこには長年の経験と技術が凝縮されており、杜氏の職人技が光る繊細な作業と言えるでしょう。美味しいお酒と酒粕を届けるために、日々研鑽を積む杜氏の努力が、この粕離しにも現れているのです。

まとめ

お酒造りの最終段階で生まれる酒粕。今回は、その酒粕ができるまでの工程、特に粕離しと呼ばれる工程について詳しく見ていきましょう。酒粕は日本酒の副産物ですが、決して粗末なものではありません。その製造過程には、蔵人たちの長年の経験と高度な技術が凝縮されているのです。

まず、お酒のもととなる醪(もろみ)は、発酵を終えると固形分と液体に分ける作業に入ります。この工程を「上槽(じょうそう)」と言います。醪を搾ると、お酒と酒粕に分かれます。お酒は透明な液体として流れ出て、後に残った白い固形物が酒粕の原型となります。この時点ではまだ、酒粕はお酒を含んでおり、柔らかくペースト状です。

ここで登場するのが粕離しです。粕離しとは、圧搾機で搾られた後の醪から、酒粕を取り出す作業のことです。この作業は、酒粕の品質を大きく左右する非常に繊細な工程です。搾り過ぎると酒粕が固くなり風味が損なわれ、逆に搾りが足りないと水分が多すぎて保存性が悪くなります。

熟練の蔵人たちは、醪の状態、気温、湿度など様々な要素を考慮しながら、五感を研ぎ澄ませて最適な搾り具合を見極めます。長年の経験で培われた勘と技術が、ここで遺憾なく発揮されるのです。こうして丁寧に粕離しされた酒粕は、板状や袋詰めなど様々な形に整えられ、私たちの食卓へと届けられます。

今度酒粕を口にする時は、単なる副産物ではなく、お酒造りの大切な一部であり、そこに込められた蔵人たちの技術と情熱の結晶であることを思い出してみてください。きっと、酒粕の味わいがより深く、心に染み渡るものとなるでしょう。