日本酒の搾り方:水槽の役割

お酒を知りたい

先生、「水槽」って、お酒を作る工程で出てくる言葉ですよね?どういう意味ですか?

お酒のプロ

そうだよ。お酒を作る工程で、醪(もろみ)を搾って清酒と酒粕に分ける操作全体を『槽(ふね)』と言うんだけど、その中で『水槽』は特に重要な段階なんだ。具体的には、酒袋に詰めた醪を槽に並べて積み上げた後、3時間ほど自重で自然に流れ出るお酒が出てくる段階のことを指すよ。

お酒を知りたい

3時間置いておくだけでお酒が出てくるんですか?なんだか不思議ですね。そのお酒は美味しいんですか?

お酒のプロ

醪の重みで自然に濾過されることで、雑味のない綺麗な清酒がとれるんだ。この段階で出てくるお酒はとても綺麗で雑味がないから美味しいんだよ。お酒の種類によっては、この水槽の段階で得られたお酒を商品として出荷しているものもあるくらいなんだ。

水槽とは。

お酒の用語で『水槽』というものがあります。これは、もろみを搾って、お酒と酒粕に分ける作業のことです。『あげふね』とも呼ばれています。最近は自動の機械が広く使われていますが、昔は酒袋にもろみを詰めて、槽(ふね)の中に並べて搾っていました。その手順は次のとおりです。まず、もろみを酒袋(5~9リットル入る)に詰め、槽の中に並べて積み重ねます。このとき、最初に出てくる白く濁ったお酒を『荒走り』といいます。槽が袋でいっぱいになると、槽の上にカサ枠を乗せて、さらに酒袋を積み重ねます。積み重ねが終わってから3時間ほどは、重みで自然ときれいなお酒が出てきます。この時間を『水槽』といいます。積み重ねた酒袋の高さが低くなってくると、カサ枠を外し、押蓋と枕木を乗せて圧搾を始めます。これを『押槽(おしぶね)』といいます。次の日、酒袋を積み替えて、再び圧搾します(袋直し、槽直し)。これを『責槽(せめぶね)』といいます。責槽から出るお酒を『責め』といい、また荒走りの後、責めの前に出るお酒を『中垂れ』といいます。

お酒ができるまで

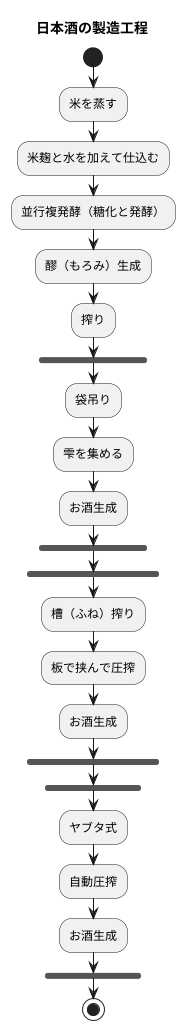

お酒、特に日本酒は、米、米麹、水という簡素な材料から生まれるにもかかわらず、その製造工程は驚くほど複雑で、多くの手間暇と時間を要します。まず、蒸した米に米麹と水を加えて仕込みます。これは、日本酒造りの出発点と言えるでしょう。この仕込みの過程で、糖化と発酵が同時に行われる並行複発酵という独特な方法が用いられます。他の醸造酒とは異なり、日本酒はこの並行複発酵によって、米のデンプンを糖に変え、同時にその糖をアルコールへと変換していくのです。

こうして生まれるのが、醪(もろみ)と呼ばれる、白濁した液体と固体の混合物です。醪の中には、液体部分である清酒と、固体部分である酒粕が含まれています。この醪から、清酒と酒粕を分離する作業が「搾り」と呼ばれ、日本酒造りの最終段階の一つであり、非常に重要な工程です。搾りの方法によって、お酒の風味や味わいが大きく左右されます。例えば、強い圧力をかけて搾ると、雑味も出てしまうため、昔ながらの手作業でゆっくりと搾る方法も現在もなお用いられています。

古来より様々な搾り方が試行錯誤されてきました。袋に醪を入れて吊るし、自然に滴り落ちる雫を集める「袋吊り」や、板で醪を挟み、徐々に圧力をかけて搾る「槽(ふね)搾り」、そして自動で圧力をかける「ヤブタ式」など、それぞれの方法によって出来上がるお酒の個性が生まれます。このように、長い時間をかけて丁寧に造られた日本酒は、日本の風土と文化を映し出す、まさに芸術品と言えるでしょう。

昔ながらの搾り方

日本酒造りにおいて、お酒を醪(もろみ)から分離する搾りの工程は、風味や質感を左右する重要な作業です。その中でも、「槽(ふね)」と呼ばれる木製の容器を使った昔ながらの搾り方は、今もなお一部の酒蔵で大切に受け継がれています。

槽搾りは、まず醪を布製の酒袋に詰めることから始まります。この酒袋を丁寧に槽の中に並べ、層になるように積み重ねていきます。そして、酒袋自身の重みと、積み重ねによる圧力で、自然と清酒が流れ落ちてくるのを待ちます。これが「槽垂れ(ふねだれ)」と呼ばれる、自然の力だけを利用した搾り方です。槽の底に集まったお酒は「槽垂れ」と呼ばれ、雑味のない繊細な味わいが特徴です。

現代では、効率性や衛生面から機械で搾る方法が主流となっています。しかし、槽搾りには機械では再現できない独特の良さがあります。ゆっくりと時間をかけて搾ることで、醪に含まれる繊細な香味成分が抽出され、まろやかで深みのある味わいに仕上がります。また、酒袋の布を通して濾過されることで、雑味が取り除かれ、澄んだ透明感のあるお酒が生まれます。

この昔ながらの槽搾りは、単なる製造工程という枠を超え、日本の伝統文化を体現するものでもあります。酒蔵では、槽搾りの様子を見学できる機会を設けているところもあり、搾りたての新鮮な日本酒を味わうことができる場合もあります。五感を使い、日本酒造りの歴史と技に触れることで、日本酒への理解と愛情がより深まることでしょう。手間暇かけて丁寧に作られたお酒には、作り手の想いと、日本の伝統が込められています。

| 搾り方 | 説明 | 特徴 |

|---|---|---|

| 槽搾り(ふねしぼり) | 醪を布袋に詰め、槽に積み重ね、重みで自然に搾る伝統的な方法。 |

|

| 機械搾り | 現代の主流な搾り方。効率性と衛生面に優れる。 | 槽搾りのような独特の風味は再現が難しい。 |

水槽の役割

酒造りにおいて、醪(もろみ)から清酒を分離する工程は「搾り」と呼ばれ、この工程で中心的な役割を果たすのが水槽です。 水槽は、酒袋を積み重ねて醪の自重で自然に清酒を滴り落とすための、いわば天然のろ過装置のような役割を果たします。

この水槽での搾りの最初の数時間で得られるお酒を「荒走り(あらばしり)」と呼びます。 荒走りは、醪の自重のみで自然に流れ出るため、圧力をかけて搾ったお酒に比べて雑味が少なく、非常に繊細で上品な味わいが特徴です。 特に、上質な吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りが際立ち、そのみずみずしい味わいは日本酒通の間でも大変珍重されています。 このお酒は、まさに自然の恵みと職人の技が融合した、極上の逸品と言えるでしょう。 また、荒走りは量も限られているため、市場に出回ることは少なく、特別な機会に楽しまれることも多い、まさに幻の酒です。

水槽の役割は、この貴重な荒走りを得るためだけではありません。 水槽で醪の水分をある程度落とすことで、その後の圧搾工程がよりスムーズに進みます。 あらかじめ重みで余分な水分を取り除いておくことで、圧搾時に醪が破裂するのを防ぎ、無駄なく効率的に搾ることができます。

さらに、水槽での搾りは、ゆっくりと時間をかけて行われるため、急激な圧力をかけるよりも、雑味や渋み、えぐみなどの不要な成分が出にくくなります。 このため、よりクリアですっきりとした、まろやかな味わいの日本酒が生まれるのです。 このように、水槽は単なる容器ではなく、日本酒の品質を左右する重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 工程 | 説明 | 特徴 |

|---|---|---|

| 荒走り (あらばしり) | 醪の自重のみで自然に流れ出る最初の数時間で得られるお酒。 |

|

| 水槽での搾り | 酒袋を水槽に積み重ね、醪の自重で自然に清酒を滴り落とす。 |

|

様々な呼び方

日本酒造りにおいて、お酒を搾る工程は「槽(ふね)」と呼ばれ、その作業は幾つかの段階に分かれています。それぞれの段階によって呼び名が変わり、搾られるお酒の個性も異なってきます。まず、醪(もろみ)を布袋に詰めて積み重ね、自然と流れ出るお酒を「あらばしり」と言います。重みだけで搾られた、雑味のない繊細な味わいが特徴です。この「あらばしり」は、香り高く、華やかな風味が楽しめます。

次に、槽(ふね)に軽く圧力をかけて搾るのが「中汲み(なかぐみ)」または「仲搾り(なかざり)」です。あらばしりと比べ、ほど良いコクとまろやかさが加わり、バランスの取れた味わいです。日本酒らしい、ふくよかな旨味を楽しむことができます。

そして、さらに圧力をかけて搾るのが「押槽(おしぶね)」です。この段階では、醪(もろみ)に強い圧力がかかるため、お酒に力強さが生まれます。しっかりとしたボディと濃厚な味わいが特徴で、飲みごたえのあるお酒です。

さらに、酒袋を積み替え、さらに強い圧力をかけて搾るのが「責槽(せめぶね)」です。この工程では、少量しかお酒が取れませんが、非常に濃厚でコクのある、力強い味わいのお酒となります。熟成させると、さらに深い味わいに変化する可能性を秘めています。

このように、槽(ふね)の段階によって、日本酒の味わいは大きく変化します。それぞれの呼び名は、単なる工程の名前ではなく、そこに込められた職人の技と、多様な日本酒の個性を表す言葉と言えるでしょう。それぞれの味わいを飲み比べることで、日本酒の奥深さをより一層楽しむことができます。

| 槽の段階 | 呼び名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 自然濾過 | あらばしり | 雑味のない繊細な味わい、香り高く華やかな風味 |

| 軽圧 | 中汲み(なかぐみ) 仲搾り(なかざり) |

ほど良いコクとまろやかさ、バランスの取れた味わい、ふくよかな旨味 |

| 強圧 | 押槽(おしぶね) | 力強いボディと濃厚な味わい、飲みごたえのあるお酒 |

| 袋詰め替え&最強圧 | 責槽(せめぶね) | 少量しか取れない、非常に濃厚でコクのある力強い味わい、熟成で深みが増す可能性 |

現代の技術と伝統

近年の酒造りには、目覚ましい技術革新が見られます。自動で醪を搾る機械や、温度管理を精密に行う機器などが導入され、作業の効率化や品質の安定化に大きく貢献しています。かつては、醪を布袋に詰め込み、槽(ふね)と呼ばれる木製の道具に積み重ねて、自然の重みで搾るという大変な労力と時間を要する作業が必要でした。しかし今では、自動醪圧搾機などの登場により、短時間で、かつ均一な品質の酒を搾ることが可能になったのです。

とはいえ、昔ながらの槽搾りにしか出せない独特の風味を求める声は根強く、伝統的な手法を今なお守り続ける酒蔵も少なくありません。槽搾りは、醪に余計な圧力をかけずに、じっくりと時間をかけて搾るため、雑味が少なく、まろやかで奥行きのある味わいの酒になると言われています。また、醪が槽の中でゆっくりと重なり合うことで、自然な濾過が行われ、独特の風味と香りが生まれるのです。このような酒は、大量生産される機械搾りの酒とは一線を画す、少量生産ならではの深い味わいを持ち、多くの日本酒愛好家を魅了し続けています。

現代の技術と伝統的な手法、一見相反するように見えるこの二つのアプローチは、実は日本酒の世界をより豊かに彩るために欠かせない要素です。大量生産によって、多くの人々が気軽に日本酒を楽しめるようになった一方で、伝統的な手法は、手間暇かけて丁寧に造られた酒ならではの深い味わいを提供し、日本酒の奥深さを私たちに教えてくれます。それぞれの酒蔵が、それぞれの技術とこだわりを持って酒造りに取り組むことで、多種多様な日本酒が生まれ、私たちの食卓をより豊かにしてくれるのです。これからも、新しい技術を積極的に取り入れながらも、古くから伝わる伝統的な手法を大切に守り続けることで、日本酒の文化は未来へと着実に受け継がれていくことでしょう。

| 項目 | 現代技術による酒造り | 伝統的な酒造り |

|---|---|---|

| 手法 | 自動醪圧搾機など | 槽搾り(ふねしぼり) |

| 作業 | 効率的、短時間 | 時間と労力を要する |

| 品質 | 均一、安定 | 雑味少なく、まろやか、奥行き |

| 風味 | – | 独特の風味、香り |

| 生産量 | 大量生産 | 少量生産 |

| メリット | 多くの人が気軽に楽しめる | 深い味わい、日本酒の奥深さを知る |

まとめ

日本酒造りにおいて、醪(もろみ)からお酒を分離する工程は、風味や質感を左右する非常に大切な作業です。「槽(ふね)」と呼ばれる、舟のような形をした木製の道具を使った搾り方は、日本酒造りの伝統的な技法の一つであり、現在でも多くの酒蔵で受け継がれています。

槽搾りは、醪を布袋に詰め込み、槽の中に並べて積み重ね、上からゆっくりと圧力をかけて搾る方法です。自然の重力を利用して、一滴一滴と時間をかけて搾ることで、雑味のない繊細で上品な味わいの日本酒が生まれます。この、じっくりと時間をかけることで生まれるまろやかさは、機械による搾りではなかなか再現できない、槽搾りの大きな特徴と言えるでしょう。

現代では、自動化された機械による搾りも広く行われていますが、槽搾りは今もなお日本酒造りにおいて重要な役割を担っています。機械による搾りは効率的ではありますが、槽搾りで生まれる独特の風味や滑らかな舌触りを再現することは難しいからです。そのため、高級酒や特定の銘柄などでは、あえて手間のかかる槽搾りを採用している酒蔵も多く存在します。

日本酒を味わう際には、ぜひその製造工程にも思いを馳せてみてください。一本の日本酒には、原料となる米作りから、麹づくり、酒母造り、醪の仕込み、そして搾りまで、様々な工程を経て、職人たちの技術と情熱が注ぎ込まれています。特に槽搾りは、日本酒の繊細な味わいを引き出すための、昔ながらの知恵と工夫が凝縮された工程です。

様々な搾り方で生まれた日本酒を飲み比べてみることで、それぞれの個性の違いをより深く理解し、日本酒の世界の奥深さを体感できるでしょう。それぞれの酒蔵が持つ伝統と技術を感じながら、日本酒の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。

| 搾り方 | 説明 | 特徴 | 使用例 |

|---|---|---|---|

| 槽搾り(ふねしぼり) | 醪を布袋に詰め、槽に並べて積み重ね、上から圧力をかけて搾る伝統的な方法。 | 雑味のない繊細で上品な味わい。じっくりと時間をかけることで生まれるまろやかさ。 | 高級酒、特定の銘柄 |

| 機械搾り | 自動化された機械による搾り。 | 効率的。 | 広く一般的に使用 |