今はなき酒どころ、下灘目郷

お酒を知りたい

先生、「下灘目郷」って聞いたことがないんですが、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。「下灘目郷」は昔、お酒で有名な地域の名前だよ。今はもう使われていない地名で、明和年間(1764年〜1772年)には「上灘目郷」「下灘目郷」「今津郷」を合わせて「灘目三郷」と呼ばれていたんだ。現在の灘五郷よりも西側あたりにあった地域のことだよ。

お酒を知りたい

灘五郷の西側…ですか。今でいうとどの辺りなんでしょうか?

お酒のプロ

現在の兵庫県西宮市の西部から芦屋市にかけてのあたりだね。今はない地名なので、正確な場所は特定しにくいけれど、大体その辺りだと思っておけばいいよ。

下灘目郷とは。

昔、明和という時代(1764年から1772年)にお酒で有名な灘という地域の一部で「下灘目郷」と呼ばれていた場所がありました。当時は「上灘目郷」「下灘目郷」「今津郷」の三つを合わせて「灘目三郷」と呼んでいましたが、今はその呼び方は使われていません。現在の灘五郷よりも西側に位置していました。

灘目三郷とは

江戸時代中期、明和年間(1764年~1772年)のことです。今の兵庫県西宮市周辺で、酒造りが特に盛んな三つの地域がありました。上灘目郷、下灘目郷、そして今津郷。この三つの郷をまとめて、人々は「灘目三郷」と呼んでいました。

灘目三郷の中心である上灘目郷と下灘目郷は、現在の灘五郷の西側に位置する、酒造りにとってまさに恵まれた土地でした。まず、酒造りに欠かせない良い水と米が豊富にありました。そして、六甲山から吹き降りてくる「六甲おろし」と呼ばれる冷たい風。これは、酒の発酵を穏やかに進め、雑菌の繁殖を抑える効果があり、酒蔵にとって理想的な環境を作り出していました。

このような好条件が揃っていたため、灘目三郷は江戸時代中期から後期にかけて大きく発展しました。上方(関西地方)における重要な酒どころとして、灘目三郷で造られた酒は「灘の酒」として高い評価を受け、江戸やその他の地域へも盛んに運ばれ、多くの人々に愛飲されていました。その品質の高さから、灘の酒は贈答品としても人気があり、人々の暮らしに深く根付いていました。

しかし、明治時代以降、酒造りの技術革新や流通の変化などにより、灘目三郷という呼び名は徐々に使われなくなっていきました。そして、西宮郷、今津郷、魚崎郷、御影郷、西郷の五つの郷をまとめて「灘五郷」と呼ぶようになり、現在では灘目三郷という名称を知る人は少なくなっています。かつて、上方の人々の生活を彩った灘目三郷の酒。その歴史を知ることで、今の灘五郷の繁栄の礎を垣間見ることができます。

| 時代 | 地域名 | 酒造りの環境 | 発展と評価 | その後 |

|---|---|---|---|---|

| 江戸時代中期(明和年間:1764年~1772年) | 灘目三郷(上灘目郷、下灘目郷、今津郷) | 良質な水と米が豊富、六甲おろし(冷たい風)が酒造りに最適な環境 | 江戸時代中期から後期にかけて発展。「灘の酒」として高い評価を受け、江戸やその他の地域へ運ばれ、広く愛飲された。贈答品としても人気。 | 明治時代以降、技術革新や流通の変化により、「灘目三郷」の呼び名は衰退。灘五郷(西宮郷、今津郷、魚崎郷、御影郷、西郷)が主流に。 |

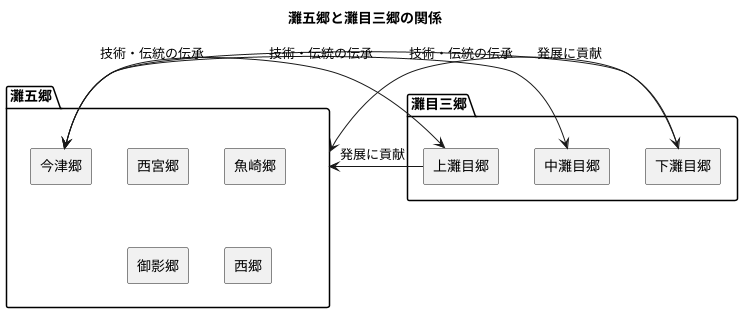

灘五郷との関係

兵庫県西宮市周辺に広がる灘五郷は、日本酒の名産地として広く知られています。五つの地域、西宮郷、魚崎郷、御影郷、西郷、今津郷から成り立つこの地は、江戸時代から続く長い歴史の中で、数々の銘酒を生み出してきました。その灘五郷と深い関わりを持つのが、灘目三郷と呼ばれる地域です。

灘目三郷は、上灘目郷、中灘目郷、下灘目郷の三つの地域から構成され、現在の灘五郷の西側に位置していました。その中でも、今津郷は灘五郷の一つにも数えられており、灘目三郷と灘五郷の密接な関係性を示す重要な証拠となっています。地理的に近接していたことから、人々の交流も盛んに行われ、酒造りの技術や伝統も灘目三郷から灘五郷へと伝えられていったと考えられています。特に、上灘目郷と下灘目郷は、灘五郷の発展に大きな役割を果たしたとされています。

灘目三郷で培われた酒造りの技術は、良質な水と米、そして丹精込めた職人たちの技によって支えられていました。これらの要素が灘五郷にも受け継がれ、酒造りがさらに発展していく礎となりました。現在では、灘目三郷は歴史の表舞台から姿を消し、その名はあまり知られていません。しかし、灘五郷の繁栄を語る上で、灘目三郷の存在は決して欠かすことができません。灘五郷で醸される日本酒の深い味わいは、灘目三郷の人々が築き上げた歴史と伝統の上に成り立っていると言えるでしょう。灘五郷を訪れる際には、その歴史に思いを馳せ、先人たちの功績に感謝しながら、じっくりと味わってみてはいかがでしょうか。

下灘目郷の現在

下灘目郷という地名は、現在、公式の地図や住所録からは姿を消してしまいました。かつてこの地で賑わいを見せた酒造りの歴史も、今では公式な記録からは見つけることができません。しかし、この地域を訪れてみると、かつて酒どころとして栄えた下灘目郷の面影を、今もなお感じ取ることができます。

下灘目郷があった地域は、現在では住宅地や商業地として発展を遂げています。近代的な建物が立ち並ぶ中で、古い街並みや神社仏閣が、ひっそりと息づいています。これらの歴史的建造物は、下灘目郷が歩んできた歳月を静かに物語っているかのようです。

地域によっては、かつて酒蔵が軒を連ねていた場所を示す石碑や看板を見かけることもあります。これらは地域の人々によって設置されたもので、下灘目郷の歴史を後世に伝えようとする想いが込められています。酒蔵の建物自体は既になくなってしまったとしても、こうした地域の人々の活動によって、下灘目郷の記憶は大切に守られているのです。

公式な記録からはその名が消えてしまった下灘目郷ですが、地元の人々の心の中には、今もなお、酒どころとして栄えた時代の記憶が鮮やかに刻まれています。かつてこの地で酒造りに携わっていた人々や、その酒を味わった人々の記憶は、世代を超えて語り継がれ、地域の歴史と文化を形作っています。下灘目郷という地名はなくなってしまったとしても、その歴史と文化は、地域の人々の記憶の中に生き続けているのです。そして、この地域を訪れる人々は、街の風景や人々の語りを通して、かつての活気あふれる下灘目郷の姿を想像し、思いを馳せることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 地名 | 下灘目郷(現在公式記録からは消滅) |

| 過去の姿 | 酒どころとして栄えていた |

| 現在の状況 | 住宅地、商業地として発展。古い街並みや神社仏閣も残る。 |

| 酒蔵の痕跡 | 建物は現存しないが、石碑や看板が地域住民によって設置されている。 |

| 記憶の継承 | 公式記録からは消滅したが、地域住民の記憶や語り継ぎによって歴史と文化が保存されている。 |

酒造りの歴史を探る

今は無き酒どころ、下灘目郷。その歴史を紐解くことは、日本の酒造りの歴史を深く理解することに繋がります。まるで時を遡る旅人のように、古い文献や古地図を丹念に調べ、当時の酒造りの様子を想像してみましょう。どんな道具を使い、どんな製法で酒を醸していたのか。人々はどんな想いで酒造りに励んでいたのか。紙の上に広がる情報から、過去の酒造りの息吹を感じ取ることができるはずです。

酒蔵は、地域社会においてどのような役割を担っていたのでしょうか。単なる酒の製造場所ではなく、人々の暮らしと密接に関わっていたはずです。祭りや祝い事には欠かせない存在であり、地域経済を支える重要な役割も担っていたことでしょう。地域に残る伝承や言い伝えは、歴史の解明に繋がる貴重な手がかりとなります。古老たちの話に耳を傾け、語り継がれてきた物語に秘められた歴史の真実を探ってみましょう。もしかすると、下灘目郷の酒造りにまつわる興味深い逸話や、今では想像もつかないような風習を発見できるかもしれません。

下灘目郷の研究は、灘五郷の起源や発展、そして日本の酒文化の変遷を明らかにする鍵となる可能性を秘めています。灘五郷はどのようにして日本有数の酒どころへと発展したのか。その過程で、下灘目郷はどのような役割を果たしたのか。歴史の謎を解き明かすことで、日本の酒文化の奥深さを改めて認識できるはずです。そして、失われた酒どころの歴史を紐解くことで、未来の酒造りに活かせる知恵や教訓を見出すことができるかもしれません。先人たちの苦労や工夫、そして成功や失敗から学び、未来の酒造りに繋げていくことが大切です。過去の酒造りの知恵を現代に活かし、新たな酒文化を創造していく。それは、私たちに託された使命と言えるでしょう。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 下灘目郷の酒造り | 当時の酒造りの様子、製法、人々の想いなどを文献や古地図から探る |

| 酒蔵の役割 | 地域社会における役割、祭りや祝い事との関係、地域経済への貢献、伝承や言い伝えの調査 |

| 下灘目郷と灘五郷 | 灘五郷の起源や発展における下灘目郷の役割、日本の酒文化の変遷との関係、歴史の謎の解明 |

| 未来への展望 | 過去の酒造りの知恵を現代に活かす、新たな酒文化の創造 |

未来への継承

今はもう、下灘目郷という地名は地図の上には見当たりません。しかし、そこで育まれた歴史と伝統は、地域の人々の記憶の中にしっかりと刻まれ、脈々と受け継がれています。かつて酒造りが盛んだったこの地の物語を語り継ぎ、未来へと伝えていくことは、私たちの大切な役目です。

下灘目郷は、豊かな自然に恵まれ、清らかな水が湧き出る場所でした。その恵みを受けて、古くから酒造りが行われ、独特の味わいの酒が数多く生み出されました。人々は丹精込めて酒を醸し、祭りや祝い事など、様々な場面でその味を楽しみ、共に喜びを分かち合いました。酒造りは地域の人々を結びつけ、活気あふれる共同体をつくり上げてきたのです。しかし、時代の流れとともに、下灘目郷の酒造りは衰退の一途をたどり、やがてその名は地図から消えてしまいました。

地域の歴史を学ぶことは、地域への愛着を深めるだけでなく、地域を元気にすることにも繋がります。下灘目郷のように、今はもう酒造りで知られることはなくなった地域にも、それぞれに固有の物語があり、そこから学ぶべきことがたくさんあります。例えば、酒造りの技術や伝統、地域の人々の暮らしぶり、そして酒にまつわる様々な文化など、学ぶべきことは尽きません。

これらの物語を後世に伝えていくことで、私たちの酒文化はより豊かで奥深いものになるでしょう。下灘目郷の物語は、私たちに大切なことを教えてくれます。それは、地域の歴史と伝統を大切にすること、そして、その魅力を未来へと繋いでいくことの大切さです。未来を担う子どもたちに、これらの物語を語り継ぎ、日本の酒文化の素晴らしさを伝えていきたいものです。そして、いつの日か、下灘目郷の酒が再びこの地で造られる日が来ることを願ってやみません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 地名 | 下灘目郷(現在地図上には存在しない) |

| 歴史 | かつて酒造りが盛んだった |

| 自然環境 | 豊かな自然、清らかな水 |

| 酒造りの特徴 | 独特の味わいの酒 |

| 酒と地域社会 | 祭りや祝い事で飲まれ、共同体を形成 |

| 現状 | 酒造りは衰退、地名も消滅 |

| 地域史学習の意義 | 地域への愛着、地域活性化 |

| 学ぶべきこと | 酒造りの技術、伝統、暮らしぶり、酒文化 |

| 未来への展望 | 物語を後世に伝え、酒文化を豊かにする。下灘目郷の酒造りの復活を願う。 |