蒸米とグリセリン脂肪酸エステル:日本酒造りの秘密

お酒を知りたい

先生、『グリセリン脂肪酸エステル』って、お酒を作る時になぜ入れるんですか?

お酒のプロ

蒸したお米を空気を送って運んだり、麹を作る作業をしやすくするために加えるんだよ。蒸米がくっつきにくく、さらさらになる効果があるんだ。

お酒を知りたい

くっつきにくくする、っていうのは、どういうことですか?

お酒のプロ

蒸米がベタベタしていると、機械で運んだり、麹菌を均一に混ぜ込んだりするのが難しいよね。グリセリン脂肪酸エステルを加えることで、蒸米の表面をコーティングして、サラサラの状態にするんだ。そうすることで、作業がスムーズに進むんだよ。

グリセリン脂肪酸エステルとは。

蒸した米を空気に乗せて運んだり、麹を作る作業をしやすくしたり、蒸した米をほぐしやすくするために加える「グリセリン脂肪酸エステル」という、お酒作りで使われるものについて。

はじめに

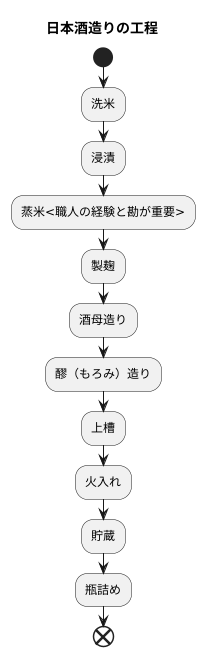

日本酒造りは、米、水、麹、酵母という限られた材料から、驚くほど多様な味わいを持つお酒を生み出す、日本の伝統的な技です。 その製造工程は、洗米から始まり、浸漬、蒸米、製麹、酒母造り、醪(もろみ)造り、上槽、火入れ、貯蔵、瓶詰めと、実に多くの段階を経て完成します。まるで生き物を育てるように、それぞれの段階で細心の注意が払われ、職人の長年の経験と繊細な技術が注ぎ込まれます。

まず、厳選された米を丁寧に洗い、水を吸わせる浸漬という作業を行います。その後、蒸し器で米を蒸す工程、蒸米は日本酒造りの根幹を成す重要な作業です。蒸米の出来具合は、その後の麹造りや酒母造り、醪造りに大きな影響を与えます。 ふっくらと柔らかく蒸し上がった米は、麹菌が繁殖しやすく、良い麹が作られます。 また、酒母造りにおいても、蒸米の状態が酵母の生育に影響を与え、醪の出来を左右します。

蒸米の良し悪しを見極めるには、職人の経験と勘が頼りです。指先で米粒の硬さや弾力を確認し、目と鼻で蒸気の状態や米の香り、艶、粘り気を確かめます。 理想的な蒸米は、中心まで均等に火が通り、適度な水分を含んでいることです。 固すぎても柔らかすぎても、良いお酒はできません。

このように、一見単純な工程に見えても、蒸米一つとっても、職人の技術と経験が大きく反映されます。それぞれの工程における丁寧な作業の積み重ねと、微生物の神秘的な働きが、日本酒の奥深い味わいを作り出しているのです。 そして、この蒸米の工程は、最終的な日本酒の品質を決定づける重要な要素の一つと言えるでしょう。

蒸米の重要性

酒造りの出発点とも言える蒸米は、日本酒の味わいを決定づける重要な要素です。麹菌にとってのいわば畑のようなもので、その出来が最終的なお酒の質に直結します。

米を蒸す目的は、麹菌が繁殖しやすいように、米粒を柔らかくし、内部のデンプンを糊化させることです。蒸された米は、麹菌が米のデンプンを糖に変えるための格好の場所となります。この糖が、後の工程で酵母によってアルコールへと変換されていくのです。

良質な蒸米を作るには、適度な水分量と柔らかさが不可欠です。水分が少なすぎると麹菌の生育が悪くなり、多すぎると雑菌が繁殖しやすくなってしまいます。また、米粒の中心までしっかりと蒸されて、均一な柔らかさを持つことも大切です。硬すぎる部分があると、麹菌が繁殖しにくく、ムラのある発酵の原因となります。麹菌が蒸米全体に均一に繁殖することで、安定した品質の日本酒が生まれるのです。

しかし、理想的な蒸米を作るのは容易ではありません。高温多湿な環境下で蒸された米は、非常に粘り気が強く、くっつきやすい状態です。そのため、蒸米を扱う作業は手間がかかり、作業効率が低下する原因となります。また、米粒同士がくっついてしまうと、麹菌が米粒全体に均一に繁殖することが難しくなり、品質の低下に繋がることがあります。

そこで、蒸米の取り扱いを容易にするために、様々な工夫が凝らされています。例えば、米を蒸す際に使用する蒸器の種類や蒸気量、蒸す時間などを調整することで、蒸米の水分量や柔らかさを細かく調整することができます。また、蒸米を冷却する際の方法や温度管理も重要です。近年では、蒸米同士がくっつくのを防ぐために、植物由来の油脂などを用いることもあります。これにより、作業効率の向上と品質の安定化を両立させています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 蒸米の役割 | 日本酒の味わいを決定づける重要な要素。麹菌の繁殖場所。 |

| 蒸米の目的 | 麹菌が繁殖しやすいよう、米粒を柔らかくし、内部のデンプンを糊化させる。 |

| 良質な蒸米の条件 | 適度な水分量と柔らかさ、米粒の中心まで均一に蒸されていること。 |

| 良質な蒸米の重要性 | 麹菌が蒸米全体に均一に繁殖し、安定した品質の日本酒が生まれる。 |

| 蒸米の課題 | 高温多湿な環境下で蒸された米は粘り気が強く、くっつきやすい。作業効率の低下、品質の低下に繋がる可能性がある。 |

| 蒸米の課題への対策 | 蒸器の種類、蒸気量、蒸す時間、冷却方法、温度管理、植物由来の油脂の使用など。 |

グリセリン脂肪酸エステルの役割

蒸米に日本酒造りで重要な役割を果たすのが、グリセリン脂肪酸エステルです。これは、蒸した米の表面に薄い膜を作る働きをします。

この膜のおかげで、蒸米同士がくっつき合うのを防ぎ、一粒一粒が独立したパラパラとした状態を保つことができます。炊き上がったご飯を想像してみてください。熱いうちは湯気を含んでいて、米粒同士がくっつきやすい状態です。しかし、冷めてくると表面が乾燥し、パラパラとした状態になります。グリセリン脂肪酸エステルは、蒸米の表面をコーティングすることで、この乾燥状態に似た効果を生み出しているのです。

パラパラの状態を保つことは、日本酒造りの様々な工程でメリットとなります。まず、蒸米を空気で運ぶ際に、米粒同士がくっついてしまうと、空気の流れが悪くなり、均一に運ぶことが難しくなります。グリセリン脂肪酸エステルを使用することで、蒸米をスムーズに空気輸送することが可能になります。

次に、麹菌の繁殖にも良い影響を与えます。麹菌は蒸米の表面に付着して繁殖しますが、米粒同士がくっついていると、菌が繁殖できる表面積が少なくなってしまいます。パラパラの状態であれば、麹菌が十分な酸素と栄養を得ながら、蒸米全体に広がり、効率的に繁殖することができます。

さらに、蒸米がくっつかないため、取り扱いが容易になります。作業がしやすくなることで、作業時間の短縮や作業効率の向上に繋がります。また、作業中の米粒の破損も少なくなり、品質の向上にも貢献します。

グリセリン脂肪酸エステルは食品添加物として認められており、人体への影響はほとんどないとされています。そのため、日本酒の風味や品質を損なうことなく、製造工程の改善に役立っているのです。このように、グリセリン脂肪酸エステルは、目立たないながらも、日本酒造りにおいて重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| グリセリン脂肪酸エステルの効果 | 日本酒造りへのメリット |

|---|---|

| 蒸米の表面に薄い膜を作る | 蒸米同士がくっつき合うのを防ぎ、パラパラの状態を保つ |

| 蒸米同士の付着防止 |

|

| 人体への影響はほとんどない | 風味や品質を損なわず製造工程を改善 |

効果と利点

お酒造りにおいて、蒸米の扱いは非常に重要です。蒸米がうまく扱えないと、麹の出来に影響し、最終的に日本酒の品質を左右するからです。そこで、グリセリン脂肪酸エステルがその解決策として注目されています。

グリセリン脂肪酸エステルを蒸米に添加すると、蒸米同士がくっつきにくくなり、いわゆる「サバケ」が良くなります。これは、蒸米の表面張力を弱める働きによるものです。まるで米粒の一つ一つが独立したかのように、さらさらと流れるようになります。この効果は、蒸米の搬送をスムーズにし、作業効率を向上させます。従来、蒸米の搬送作業は、その粘り気ゆえに重労働であり、時間もかかっていました。しかし、グリセリン脂肪酸エステルを用いることで、機械の負担を軽減しながら、作業者はより楽に、そして短時間で作業を終えることができるようになります。

さらに、麹造りにおいても大きな利点があります。麹菌は蒸米の表面に付着し、繁殖することでデンプンを糖に変える役割を担います。サバケの良い蒸米は、麹菌が米粒全体に均一に付着しやすくなるため、麹の品質向上に繋がります。麹菌が繁殖しやすい環境を作ることで、糖化が促進され、最終的に得られる日本酒の甘み、香り、味わいに良い影響を与えます。結果として、安定した品質の日本酒を造ることが可能になります。

このように、グリセリン脂肪酸エステルは、蒸米の取り扱いやすさを向上させるだけでなく、麹の品質向上、ひいては日本酒の品質向上に貢献する、お酒造りにおける重要な役割を担っています。また、作業時間の短縮や省力化による生産コストの削減効果も見逃せません。まさに、美味しいお酒造りを支える縁の下の力持ちと言えるでしょう。

| 項目 | 効果 | 日本酒への影響 |

|---|---|---|

| 蒸米へのグリセリン脂肪酸エステル添加 | 蒸米同士がくっつきにくくなる(サバケ向上) 蒸米の表面張力低下 蒸米搬送の効率化、作業時間短縮、省力化 |

麹菌が蒸米全体に均一に付着 麹の品質向上 糖化促進 甘み、香り、味わいの向上 品質安定化 生産コスト削減 |

今後の展望

日本酒造りにおいて、蒸米の扱いは非常に重要です。蒸しあがった米を適切な温度、湿度で管理することで、麹菌や酵母の生育に最適な環境を作り出します。この工程を効率よく行うために近年注目されているのが、グリセリン脂肪酸エステルです。蒸米にこの物質を添加することで、米粒同士のくっつきを防ぎ、作業効率を大幅に向上させることができます。

現在、グリセリン脂肪酸エステルは、多くの酒蔵で利用されています。その効果はすでに実証済みですが、より効果的な使用方法の研究は続いています。例えば、添加する量やタイミング、米の品種による違いなど、様々な条件下での検証が行われています。最適な条件を見つけることで、さらに作業効率を高め、品質向上にも繋がる可能性を秘めています。

また、グリセリン脂肪酸エステル以外にも、新たな添加物の開発にも期待が寄せられています。麹菌や酵母の生育を促進する物質や、香りを高める物質など、様々な可能性が検討されています。これらの研究開発によって、日本酒造りはさらなる進化を遂げるでしょう。

日本酒は、日本の伝統的な酒です。その製造方法は長い歴史の中で培われてきました。しかし、伝統を守ることだけに固執するのではなく、常に新しい技術を取り入れる姿勢も大切です。グリセリン脂肪酸エステルのような新しい技術は、伝統的な製法をより効率的に、そして高品質なものへと進化させる力を持っています。

今後も、研究開発と技術革新によって、日本酒はより高品質で多様な味わいを提供し続けるでしょう。そして、世界中の人々を魅了する日本の酒文化を支え、発展させていく原動力となるでしょう。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 蒸米の扱い | 麹菌や酵母の生育に最適な環境を作る上で非常に重要 |

| グリセリン脂肪酸エステル | 蒸米のくっつき防止、作業効率向上、多くの酒蔵で利用、効果的な使用方法の研究が進行中(添加量、タイミング、米の品種による違いなど) |

| 新たな添加物 | 麹菌や酵母の生育促進、香りを高める物質などの開発に期待 |

| 日本酒造り | 伝統を守りつつ、新しい技術も導入、グリセリン脂肪酸エステルは効率化と品質向上に貢献 |

| 将来展望 | 研究開発と技術革新により高品質で多様な味わいを提供、世界中の人々を魅了する酒文化の発展に貢献 |

まとめ

日本酒造りは、米、水、麹、そして酵母といった材料を巧みに操り、繊細な味わいを生み出す、日本の伝統的な技です。その中で、あまり知られてはいませんが、グリセリン脂肪酸エステルという添加物が、日本酒の品質向上に密かに貢献しています。

蒸米を扱う工程において、グリセリン脂肪酸エステルは「サバケ」と呼ばれる米のほぐれ具合を良くする効果を発揮します。蒸米がパラパラとほぐれることで、麹菌が米粒全体に均一に繁殖しやすくなります。麹菌の繁殖が活発になれば、質の高い麹が生成され、その結果、酵母の働きも良くなり、最終的に風味豊かで質の高い日本酒へと繋がります。

また、蒸米のサバケが良いと、作業効率も向上します。麹を製造する工程では、蒸米を手で広げたり混ぜたりする作業が必要ですが、米同士がくっついていたり、ダマになっていたりすると、作業が滞ってしまいます。グリセリン脂肪酸エステルを使うことで、これらの作業がスムーズになり、作業時間の短縮にも繋がります。これは、酒蔵にとって大きなメリットと言えるでしょう。

一見すると、グリセリン脂肪酸エステルは、主役である米、水、麹、酵母に比べると、脇役のような存在かもしれません。しかし、品質の高い日本酒を安定して造るためには、なくてはならない存在です。まさに縁の下の力持ちとして、日本の伝統的な酒文化を支え続けています。そしてこれからも、グリセリン脂肪酸エステルは、美味しい日本酒を世界中に届けるために、重要な役割を担っていくことでしょう。

| 添加物 | 効果 | 目的 |

|---|---|---|

| グリセリン脂肪酸エステル | 蒸米のサバケを良くする | 麹菌の均一な繁殖促進、作業効率向上 |