酒造りの水:強い水の秘密

お酒を知りたい

先生、『強い水』って、ただの水じゃないんですよね?お酒を作る時に使う特別な水みたいなんですが、よくわかりません。教えてください。

お酒のプロ

そうだね。『強い水』とは、お酒造りに適した水のことを指すよ。具体的には、醪(もろみ)の発酵を活発にする成分がたくさん含まれている水のことなんだ。

お酒を知りたい

発酵を活発にする成分…ですか?どんな成分が含まれているんですか?

お酒のプロ

カリウムやマグネシウム、クロール、リン酸などが代表的な成分だね。これらの成分が、酵母が元気に働くのを助けて、良いお酒ができるのを助けるんだよ。

強い水とは。

お酒造りで使われる「強い水」という言葉について説明します。「強い水」とは、お酒のもととなる「もろみ」の中で比重計のボーメ度が順調に下がり、発酵が活発に進む水のことを指します。具体的には、発酵を促すカリウム、マグネシウム、塩素、リン酸といった成分が多く含まれている水のことです。

はじめに

お酒は、米と麹と水から生まれます。この三つの要素が複雑に絡み合い、銘柄ごとの個性豊かな味わいを生み出します。中でも水は、お酒の質を決める重要な要素と言えるでしょう。お酒造りに適した良質な水は、発酵の段階で働く酵母に良い影響を与え、酒母や醪(もろみ)の出来を大きく左右します。そして、最終的に出来上がるお酒の風味や香りを決定づけるのです。

今回は、酒造りで「強い水」と呼ばれる水についてお話しましょう。「強い水」とは、ミネラル分を多く含んだ硬水のことを指します。カルシウムやマグネシウムといったミネラルは、酵母の働きを活発にし、力強い発酵を促します。これにより、醪の酸度が上がりやすくなり、雑菌の繁殖を抑える効果も期待できます。結果として、すっきりとした飲み口で、コクのある味わいのお酒が生まれます。また、長期熟成にも適しており、時間をかけてじっくりと味わいを深めていくお酒にも向いていると言えます。

一方で、ミネラル分の少ない「軟水」は、穏やかな発酵を促し、繊細で香り高いお酒を生み出します。例えば、吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りは、軟水によって醸し出されることが多いです。このように、水の硬度によって、お酒の味わいは大きく変化します。仕込み水の違いが、お酒の多様性を生み出す一つの要因と言えるでしょう。それぞれの酒蔵が、その土地の水質を見極め、最適な酒造りを追求することで、個性豊かなお酒が生まれているのです。

水は単なる溶媒ではなく、お酒の個性を形作る重要な要素です。次に日本酒を味わう際には、使われている水のことも少しだけ意識してみると、また違った楽しみ方ができるかもしれません。

| 水の硬度 | ミネラル含有量 | 酵母の活動 | 発酵 | 醪の酸度 | 雑菌繁殖 | お酒の特徴 | 熟成 | 香り |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 硬水(強い水) | 多い | 活発 | 力強い | 上がりやすい | 抑制効果 | すっきり、コクあり | 長期熟成に適している | – |

| 軟水 | 少ない | 穏やか | 穏やか | – | – | 繊細、香り高い | – | 吟醸香(フルーティー) |

強い水とは

「強い水」とは、お酒造りに使われる水の中で、発酵を活発に進める力を持った水のことです。お酒のもととなる「醪(もろみ)」は、米や麦などの穀物に麹や水を混ぜて造られます。この醪の中で、麹の働きによって穀物のデンプンが糖に分解され、さらに酵母によって糖がアルコールと炭酸ガスに分解されます。この糖がアルコールに変わる一連の流れを「発酵」といいます。「強い水」は、この発酵を力強く推し進める働きを持つ水なのです。

発酵が順調に進んでいるかどうかは、「ボーメ度」という尺度で測ることができます。ボーメ度は液体の比重を表す単位で、醪の中では糖がアルコールに変わるにつれて比重が下がっていきます。つまり、ボーメ度がしっかりと下がっているということは、発酵が活発に進み、糖がどんどんアルコールに変化していることを示すのです。「強い水」で仕込んだ醪は、ボーメ度がしっかりと下がり、良い発酵状態を示すことが知られています。

では、なぜ「強い水」は発酵を促進するのでしょうか。それは水の中に含まれる様々な成分が関係していると考えられます。例えば、水の中に含まれるミネラル分は、酵母の活動を活発にする効果があります。また、水の硬度も発酵に影響を与えます。一般的に、中硬水と呼ばれる硬度の水がお酒造りに適していると言われています。さらに、水に含まれる微生物も発酵に影響を与える可能性があります。

このように、「強い水」とは、単にきれいな水というだけでなく、お酒造りに適した様々な成分がバランスよく含まれた水のことを指します。古くから酒蔵では、仕込み水にこだわりを持ち、その土地の水の特徴を生かした酒造りを行ってきました。「強い水」は、まさにその土地の風土が生み出した、お酒造りの要と言えるでしょう。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 強い水 | 発酵を活発に進める力を持った水 |

| 醪(もろみ) | 米や麦などの穀物に麹や水を混ぜて造られる、お酒のもと |

| 発酵 | 醪の中で、麹と酵母の働きによって穀物のデンプンが糖に分解され、さらに糖がアルコールと炭酸ガスに分解される一連の流れ |

| ボーメ度 | 液体の比重を表す単位。醪の中では糖がアルコールに変わるにつれて比重が下がるため、発酵の活発さを示す指標となる。 |

| 強い水の成分 | ミネラル分、硬度、微生物などが発酵に影響を与える。 |

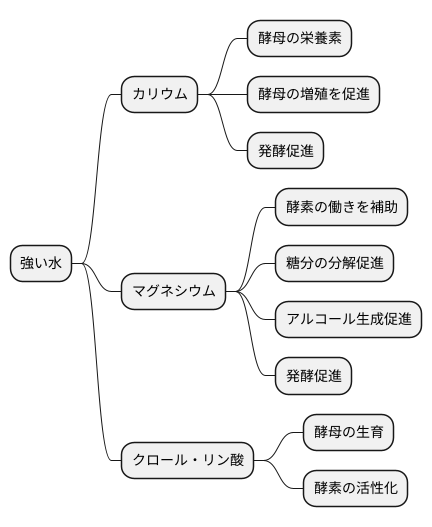

強い水の成分

お酒造りに欠かせない強い水。その名の通り、ただの水ではなく、豊富なミネラルを含んでいます。では、どのような成分が隠されているのでしょうか。そして、それらはどのようにお酒造りに貢献しているのでしょうか。

まず、強い水にはカリウムが豊富に含まれています。このカリウムは、お酒造りで重要な役割を果たす酵母にとって、なくてはならない栄養素です。酵母は、糖分をアルコールと炭酸ガスに変える働きをする微生物ですが、カリウムはこの酵母の増殖を助けるため、結果的にお酒の出来に大きく関わってきます。カリウムが不足すると、酵母の活動が鈍くなり、発酵がうまく進まないこともあります。

次に、マグネシウムも大切な成分です。マグネシウムは、酵素の働きを助ける役割を担っています。酵素とは、生体内の化学反応を促進する物質のことです。お酒造りにおいても、様々な酵素が働いており、糖分の分解やアルコールの生成に関わっています。マグネシウムは、これらの酵素がスムーズに働くようサポートすることで、発酵を促進するのです。

さらに、強い水にはクロールやリン酸なども含まれています。これらの成分も、酵母の生育や酵素の活性化に間接的に関わっているとされています。

このように、強い水には様々なミネラルがバランス良く含まれており、それぞれの成分が酵母の活動を支え、発酵を促進することで、美味しいお酒を生み出す手助けをしているのです。それぞれの成分が単独で働くのではなく、互いに協力し合うことで、相乗効果を生み出し、お酒造りに最適な環境を作り出していると言えるでしょう。

お酒への影響

良質な水は、お酒造りに欠かせない大切な要素です。水は原料米を洗い、蒸す工程で使われるだけでなく、麹造りや醪仕込みにも大きく関わってきます。お酒の約8割は水でできているため、その質が最終的な味わいに大きく影響することは言うまでもありません。

硬度の高い、ミネラル豊富な水を使うと、発酵が活発になります。酵母はミネラルを栄養として増殖し、盛んに活動することで、醪の中に様々な香りの成分を作り出します。これが、お酒に華やかで複雑な香りを与えるのです。特に吟醸酒のように、低い温度でじっくりと発酵させるお酒では、この水の硬度が重要になります。

硬度の高い水で仕込んだお酒は、一般的に香りが高く、コクのある味わいに仕上がります。これは、水に含まれるミネラルが、酵母の働きを活発にするだけでなく、お酒全体の味わいに厚みを持たせるからです。ミネラルは、甘味、酸味、苦味、辛味などの様々な味覚成分と複雑に絡み合い、奥行きと深みを生み出します。まるでオーケストラのように、それぞれの成分が調和することで、唯一無二の味わいが完成するのです。

一方で、軟水で仕込んだお酒は、すっきりとした軽やかな味わいが特徴です。ミネラルが少ない分、雑味がなく、繊細な味わいが楽しめます。口当たりが柔らかく、飲みやすいお酒となるため、普段あまりお酒を飲まない人にもおすすめです。

このように、水の性質は、お酒の個性を大きく左右します。同じ原料米、同じ製法であっても、使用する水によって全く異なるお酒が生まれるのです。仕込み水の違いに着目してお酒を選ぶのも、楽しみ方のひとつと言えるでしょう。

| 水の硬度 | 酵母の活動 | お酒の特徴 | 味わい |

|---|---|---|---|

| 硬水 | 活発 | 香りが高く、コクがある | 複雑で奥深い、厚みのある味わい |

| 軟水 | 穏やか | すっきりとした軽やかな味わい | 雑味のない繊細な味わい、飲みやすい |

銘柄と水質

日本酒造りにおいて、水は原料の米と同様に欠かせない要素であり、銘柄によって最適な水質が選ばれています。日本酒の味わいを左右する大きな要因の一つである水は、産地によって硬度が大きく異なり、それぞれの酒蔵はその土地の水に合わせた酒造りを長年かけて発展させてきました。

例えば、兵庫県の「灘五郷」と呼ばれる地域では、ミネラル分を多く含む硬水が使用されています。この硬水は、酵母の働きを活発化させ、力強くコクのある、いわゆる「男酒」と呼ばれるタイプの日本酒を生み出します。しっかりとした飲みごたえとキレの良さが特徴で、灘の辛口の日本酒は全国的に高い人気を誇っています。

一方、京都の伏見では、ミネラル分の少ない軟水が使用されています。軟水は、穏やかな発酵を促し、柔らかく繊細で、香り高い酒を生み出します。伏見の日本酒は、なめらかな口当たりと上品な香りが特徴で、京料理との相性も抜群です。

このように、同じ日本酒といっても、使用する水質によって味わいが大きく異なります。硬水で醸した力強い酒、軟水で醸した柔らかな酒。それぞれの土地の水質に最適な酒造りの技が磨かれ、多様な日本酒の味わいが生み出されているのです。日本酒を選ぶ際には、産地や銘柄だけでなく、水質にも注目することで、より深く日本酒の世界を楽しむことができるでしょう。また、同じ銘柄でも季節によって水の成分が微妙に変化するため、時期による味わいの違いを楽しむのも日本酒の魅力の一つと言えるでしょう。

| 産地 | 水質 | 特徴 | 日本酒のタイプ |

|---|---|---|---|

| 兵庫県 灘五郷 | 硬水 (ミネラル分多) | 力強くコクのある、しっかりとした飲みごたえとキレが良い | 男酒 |

| 京都 伏見 | 軟水 (ミネラル分少) | 柔らかく繊細で香り高い、なめらかな口当たりと上品な香り | – |

まとめ

今回は、お酒造りに欠かせない「強い水」について詳しくお話ししました。「強い水」とは、一体どのような水なのでしょうか。お酒、特に日本酒を造る上で、水は単なる原料の一つではありません。水は、お酒の味わいを左右する非常に重要な要素なのです。仕込み水の違いが、最終的に出来上がるお酒の個性、すなわち香りや味わいを大きく変えると言っても過言ではありません。

「強い水」とは、一般的にミネラル分を豊富に含んだ水のことを指します。カルシウムやマグネシウムなどのミネラルは、酵母にとって栄養源となるため、発酵を活発にします。まるで植物が豊かな土壌で力強く育つのと似ています。この活発な発酵は、お酒に複雑な香りを与え、コク深く豊かな味わいを生み出すのです。例えば、華やかな吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りは、この「強い水」によってより一層引き立てられます。また、しっかりとしたボディ感、つまり飲みごたえのあるお酒も、「強い水」があってこそ実現すると言えるでしょう。

反対に、ミネラル分の少ない「軟水」で仕込んだお酒は、一般的に淡麗ですっきりとした味わいになります。どちらが良い悪いではなく、それぞれの水質に合った酒造りが行われているのです。酒蔵は、その土地の水質を見極め、長年培ってきた技術と経験を駆使してお酒を造っています。同じ銘柄のお酒でも、仕込み水の違いによって微妙に味わいが変わることもあります。日本酒を選ぶ際には、原料米や精米歩合だけでなく、その土地の水質にも目を向けてみてください。きっと新しい発見があり、日本酒の世界がより一層深く楽しめるはずです。それぞれの酒蔵が、その土地の水と真摯に向き合い、丹精込めて醸し出す日本酒。その奥深さを、ぜひ味わってみてください。

| 水の硬度 | ミネラル含有量 | 酵母への影響 | お酒の特徴 | 具体例 |

|---|---|---|---|---|

| 強い水(硬水) | 豊富 | 発酵が活発になる | 複雑な香り、コク深く豊かな味わい、しっかりとしたボディ感 | 華やかな吟醸香 |

| 軟水 | 少ない | – | 淡麗ですっきりとした味わい | – |