スッポン仕込みとは?日本酒造りの技法

お酒を知りたい

先生、『スッポン仕込み』ってどういう意味ですか?お酒の種類ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。お酒の種類ではなく、お酒の作り方、特に日本酒の製造工程における醪(もろみ)の『添仕込み(そえしこみ)』のやり方の一つを指す言葉だよ。簡単に言うと、少ない量の醪を大きな桶で仕込むと温度管理が難しいため、昔は小さな桶を使っていたんだ。これを『添桶(そえおけ)』と言うんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。それで今は小さな桶は使わないんですか?

お酒のプロ

最近は、添仕込みでも直接大きな桶に仕込むことが増えてきて、この方法を『スッポン仕込み』と呼ぶんだ。小さな桶から大きな桶に移す様子が、スッポンが頭を出す様子に似ていることから、そう呼ばれるようになったんだよ。

スッポン仕込とは。

お酒造りの言葉で「すっぽん仕込み」というものがあります。お酒のもととなる「もろみ」を少しだけ追加する時、大きな桶に直接入れると温度が保ちにくいため、昔は小さな桶に仕込んでいました。しかし最近は、追加のもろみも最初から大きな桶に仕込むことが増えてきて、これを「すっぽん仕込み」と言います。

はじめに

お酒の世界は奥深く、その醸造方法は実に様々です。近年、日本酒造りの世界で注目を集めている技法の一つに「スッポン仕込み」があります。この名前を耳にすると、まるでスッポンを使ったお酒を想像してしまうかもしれませんが、実際には全く異なる手法です。スッポンという生き物とは一切関係がありません。では、なぜこのようなユニークな名前が付けられたのでしょうか?

スッポン仕込みの最大の特徴は、その仕込み方 lies in its unique brewing method. 多くの日本酒は、蒸した米、米麹、水などをタンクに入れ、数回に分けて仕込みを行います。これを「段仕込み」と言います。しかし、スッポン仕込みでは、これらの材料を一度に全てタンクに投入します。まるでスッポンが一度に獲物を丸呑みするように見えることから、この名前が付けられました。

この一度に仕込む方法には、いくつかの利点があります。まず、仕込みの回数が減るため、手間と時間を節約できます。また、一度に全ての材料が混ざることで、発酵のバランスが整いやすく、より安定した品質の日本酒を造り出すことができると言われています。

しかし、スッポン仕込みは段仕込みに比べて、温度管理が非常に難しいという側面も持っています。一度に大量の材料を発酵させるため、タンク内の温度が急激に上昇しやすく、雑味のもととなる微生物が繁殖してしまうリスクがあります。そのため、高度な技術と経験が必要とされ、限られた酒蔵でのみ行われています。

このように、スッポン仕込みはユニークな名前の由来と、独特の製法を持つ日本酒造りの技法です。その効率性と品質の高さから注目を集めており、今後の日本酒造りに大きな影響を与える可能性を秘めています。機会があれば、ぜひスッポン仕込みで造られた日本酒を味わってみてください。きっと日本酒の新たな魅力を発見できるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | スッポン仕込み |

| 由来 | 一度に材料を仕込む様子が、スッポンが獲物を丸呑みする姿に似ているため |

| 特徴 | 蒸米、米麹、水を一度にタンクへ投入 |

| 利点 |

|

| 欠点 | 温度管理が難しい |

| 比較 | 段仕込み:数回に分けて材料を投入する一般的な方法 |

スッポン仕込みとは

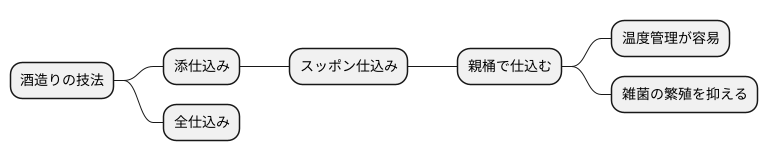

お酒造りの技法の中でも、『スッポン仕込み』は添仕込みと呼ばれる手法の一つです。添仕込みとは、お酒の原料となる醪(もろみ)を造る際、材料を複数回に分けて加えていく方法を指します。では、このスッポン仕込みとは一体どのような手法なのでしょうか。

お酒造りにおいて、醪は蒸した米、麹、そして水を混ぜ合わせ、発酵させることで生まれます。この醪の仕込み方には、大きく分けて二つの方法があります。一つは、全ての材料を一度に仕込む『全仕込み』。そしてもう一つが、数回に分けて材料を加えていく『添仕込み』です。スッポン仕込みは、この添仕込みの中でも特殊な手法です。

一般的な添仕込みでは、まず少量の醪を別の小さな桶で仕込み、その後、大きな桶へと移していきます。しかし、スッポン仕込みでは、最初から大きな桶(親桶と呼ばれる)に直接、材料を仕込んでいきます。まるでスッポンが甲羅の中にいるように、最初から大きな桶の中で醪が育っていく様子から、この名がついたと言われています。

このスッポン仕込みの利点としては、醪の温度管理が容易になることが挙げられます。大きな桶で仕込むため、温度変化が緩やかになり、安定した発酵を進めることができるのです。また、雑菌の繁殖を抑える効果も期待できます。醪の量が少ない初期段階では、雑菌の影響を受けやすいのですが、最初から大きな桶で仕込むことで、醪の量が多くなり、雑菌の繁殖を抑制しやすくなるのです。

このように、スッポン仕込みは、安定した酒質を得るための工夫が凝らされた、伝統的な酒造りの技法と言えるでしょう。

昔の添仕込み

昔は、酒造りで少量のもろみを仕込む際に「添桶(そえおけ)」と呼ばれる小さな桶を使っていました。これは、大きな桶で少量のもろみを仕込むと、温度管理が難しく、安定した発酵が望めなかったためです。

特に気温が低い時期は、もろみの温度を適切に保つことが重要になります。大きな桶では、外気に冷やされてもろみの温度が下がりやすく、酵母がうまく活動できなくなってしまうことがあります。そのため、小さな桶を使うことで表面積を小さくし、外気の影響を受けにくくすることで保温性を高め、もろみの温度を保っていたのです。

桶の素材も保温性に影響を与えます。木桶は断熱性が高いため、気温の変化から守ってくれます。

添桶で仕込まれた少量のもろみは、いわば酒母のような役割を果たします。まず添桶でもろみを仕込み、発酵が順調に進んでいることを確認してから、大きな桶にこのもろみを移し、さらに多くの原料を加えて本格的な仕込みを行うのです。この方法により、少量のもろみで安定した発酵の状態を作り出し、それを種のように使って全体の発酵を促すことができたのです。

しかし、添桶を使う方法は手間と時間がかかります。小さな桶で仕込み、それを大きな桶に移す作業は、人手が必要で、時間もかかるという難点がありました。そのため、温度管理技術の進歩や、大容量の仕込みでも安定した発酵が可能になった現代では、添桶を使う方法はほとんど見られなくなりました。

添桶は、昔の酒造りの知恵と工夫が詰まった道具であり、限られた技術の中で、いかに安定した酒造りを目指していたかを示す貴重な資料と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 添桶の目的 | 少量仕込み時の温度管理の難しさへの対応、安定した発酵の実現 |

| 温度管理の重要性 | 特に低温時、大きな桶では外気に冷やされやすく酵母の活動が阻害されるため、添桶の保温性が必要 |

| 添桶の利点 | 表面積が小さく外気の影響を受けにくいため保温性が高い |

| 桶の素材 | 木桶は断熱性が高く保温性に優れる |

| 添桶の役割 | 酒母のように、最初に少量のもろみを仕込み、発酵を確認後、大きな桶に移して本格的な仕込みを行う |

| 添桶のメリット | 少量もろみで安定した発酵状態を作り、全体の発酵を促進 |

| 添桶のデメリット | 手間と時間がかかる |

| 添桶の現状 | 温度管理技術の進歩等により、現代ではほとんど使われていない |

| 添桶の意義 | 昔の酒造りの知恵と工夫を示す貴重な資料 |

スッポン仕込みの利点

お酒造りにおいて、仕込み方法は酒の品質を左右する重要な要素です。昔ながらの添桶を使った方法は、手間暇がかかり、職人技が求められる一方で、近年では「スッポン仕込み」という新しい方法が注目を集めています。このスッポン仕込みには、多くの利点があります。

まず挙げられるのは、作業効率の大幅な向上です。添桶を用いる従来の方法では、小さな桶をいくつも使って醪を仕込んでいくため、時間も労力も大きく費やされます。一方、スッポン仕込みでは、大きなタンク一つで仕込みを行うため、作業工程を簡略化でき、仕込みにかかる時間と手間を大幅に減らすことができます。これは、酒造りにおける人手不足の解消にも繋がる大きな利点と言えるでしょう。

次に、醪の温度管理の容易さも大きな利点です。添桶仕込みでは、小さな桶一つ一つで温度管理を行う必要があり、均一な温度を保つのが難しい場合もありました。しかし、スッポン仕込みでは大きなタンクで醪を管理するため、温度変化が緩やかで、全体を均一な温度に保ちやすくなります。醪の温度は、酵母の働きや酒質に大きく影響するため、安定した温度管理は、高品質で安定した味わいの酒造りに不可欠です。

さらに、スッポン仕込みは、大量生産にも適しています。大きなタンクで一度に多くの醪を仕込むことができるため、多くの需要に応えることができます。これは、市場のニーズに対応し、販路拡大を目指す酒蔵にとって大きなメリットとなります。

このように、スッポン仕込みは、作業効率の向上、醪の温度管理の容易さ、そして大量生産への対応といった多くの利点を持ち合わせています。これらの利点から、近年多くの酒蔵がスッポン仕込みを採用するようになり、日本酒造りの現場に革新をもたらしています。伝統的な手法も大切ですが、新しい技術を取り入れることで、より良い酒造りが可能になるのです。

| 仕込み方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 添桶仕込み | 昔ながらの方法、職人技が必要、小分け作業 | 伝統的な風味 | 手間と時間がかかる、温度管理が難しい、人手不足、大量生産難しい |

| スッポン仕込み | 大きなタンクを使用、新しい方法 | 作業効率向上、温度管理容易、大量生産可能、人手不足解消、安定した品質 | 伝統的な風味が出にくい可能性 |

スッポン仕込みの注意点

スッポン仕込みは、独特の風味を持つ日本酒を造るための伝統的な技法ですが、大きな桶を用いるため、いくつかの注意点が必要です。特に重要なのは醪の温度管理です。巨大な桶の中に大量の醪があるため、桶の中心部と外側では温度差が生じやすくなります。中心部の温度が上がりすぎると、酵母が活発になりすぎて雑味が出てしまうことがあります。逆に温度が低すぎると、発酵が十分に進まず、味が薄くなってしまう可能性があります。そのため、桶の中心部と外側の温度をこまめに確認し、常に適切な温度範囲を保つことが重要です。温度計を複数個使用し、桶の様々な場所で醪の温度を測ることで、正確な温度管理を行うことができます。

また、醪の均一性も重要な要素です。大きな桶では、醪の成分が偏りやすく、場所によって糖度や酸度が異なってしまうことがあります。糖度が高い部分では発酵が進みすぎ、低い部分では発酵が不十分となるため、最終的に日本酒の味が不均一になる可能性があります。これを防ぐためには、定期的に櫂入れを行い、醪全体をしっかりと混ぜることが不可欠です。櫂入れの回数は、醪の状態を見ながら調整しますが、少なくとも一日一回は行うことが推奨されます。櫂入れの際は、桶の底までしっかりと櫂を入れ、醪全体を均一に混ぜるように心がけましょう。

さらに、仕込み水の量にも注意が必要です。スッポン仕込みでは、大きな桶を使用するため、仕込み水が多すぎると醪が薄くなり、味がぼやけてしまう可能性があります。逆に少なすぎると、発酵が十分に進まず、理想的な風味が出ない可能性があります。仕込み水の量は、使用する米の量や種類、目指す酒質によって調整する必要があります。経験豊富な杜氏の指導の下、適切な量を判断することが重要です。これらの点を注意深く管理することで、スッポン仕込み独特の風味と奥行きを持つ、高品質な日本酒を造ることが可能になります。

| 注意点 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 温度管理 | 桶の中心部と外側で温度差が生じやすく、高すぎると雑味、低すぎると味が薄くなる。 | 温度計を複数使用し、桶の様々な場所で醪の温度を測り、適切な温度範囲を保つ。 |

| 醪の均一性 | 醪の成分が偏りやすく、場所によって糖度や酸度が異なり、味が不均一になる。 | 定期的に櫂入れを行い、醪全体をしっかりと混ぜる。(少なくとも一日一回) |

| 仕込み水の量 | 多すぎると味がぼやけ、少なすぎると発酵が不十分で理想的な風味が出ない。 | 使用する米の量や種類、目指す酒質によって調整。経験豊富な杜氏の指導の下、適切な量を判断。 |

名前の由来

「スッポン仕込み」という日本酒の醸造法。その独特な名前の由来は、実ははっきりとはしていません。いくつかの説が伝えられていますが、どれも確証を得るには至っていません。しかし、どの説にも共通しているのは、仕込みの工程で桶を使うという点です。そして、その桶の扱われ方とスッポンの動きを結びつけたところに、この名前の面白さがあります。

よく知られている説の一つは、小さな桶から大きな桶へと醪(もろみ)を移し替える作業が、スッポンの動きに似ているというものです。スッポンは危険を感じると、頭を甲羅の中に素早く引っ込めます。そして、安全を確認すると、再びゆっくりと頭を出し入れします。この様子が、小さな桶から大きな桶へ、醪を丁寧に、そして慎重に移す作業と重なって見えたのでしょう。まるでスッポンが甲羅から頭を出したり入れたりするような、そんな滑らかな動きのイメージが、「スッポン仕込み」という名前に繋がったのかもしれません。

また、別の説もあります。大きな桶に醪を仕込む際に、小さな桶を中継ぎとして使わず、直接大きな桶に一気に仕込むという方法です。この大胆なやり方が、まるでスッポンが水の中に飛び込むような勢いを感じさせることから、「スッポン仕込み」と呼ばれるようになったという説です。スッポンは臆病な一面を持つ一方で、獲物を捕らえる時などは、驚くほどの素早さで水に飛び込みます。この大胆さ、勢いのある動きが、一気に醪を仕込む作業と結びつき、「スッポン仕込み」という名前の由来になったというわけです。

このように、「スッポン仕込み」の由来にはいくつかの説があり、どれも確かな証拠があるわけではありません。しかし、これらの説が、日本酒造りの伝統や職人たちの観察眼、そして言葉の豊かさを伝えていることは間違いありません。「スッポン仕込み」というユニークな名前は、日本酒造りの奥深さを私たちに感じさせてくれる、そんな不思議な魅力を持っているのです。

| 説 | 内容 | スッポンとの関連性 |

|---|---|---|

| 小さな桶から大きな桶へ | 小さな桶から大きな桶へと醪を移し替える。 | スッポンが甲羅から頭を出したり入れたりする動作に似ている。 |

| 大きな桶へ一気に仕込む | 小さな桶を中継ぎとせず、大きな桶に直接醪を仕込む。 | スッポンが水に飛び込む勢いのある動きに似ている。 |