高泡:日本酒仕込みの神秘

お酒を知りたい

先生、『高泡』って、お酒を作る中でどういう意味ですか?なんだか泡の高さのことみたいですが、よくわかりません。

お酒のプロ

そうだね、お酒造りで『高泡』というのは、発酵の過程で出てくる泡の状態を表す言葉だよ。醪(もろみ)っていうお酒のもとになるものに、仕込み後数日経つと泡が出てくるんだけど、その泡が一番高くなった状態のことを『高泡』っていうんだ。泡の高さで、発酵の状態を見極める大切な目安になるんだよ。

お酒を知りたい

なるほど、泡が一番高い時なんですね。でも、なんで泡の高さで発酵の状態がわかるんですか?

お酒のプロ

それはね、酵母が糖を分解してアルコールと炭酸ガスを作るからなんだ。発酵が盛んな時期は炭酸ガスがたくさん出て泡が高くなる。だから、泡が一番高い『高泡』は、発酵が最も活発な状態だってことがわかるんだよ。その後は泡が落ちて『落泡』になるんだ。

高泡とは。

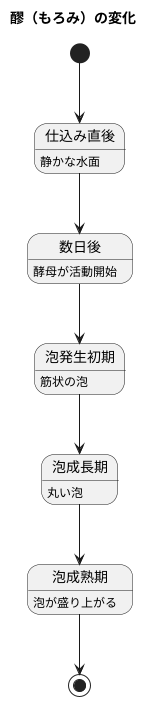

お酒造りで、もろみ仕込みの後、1日から3日ほど経つと泡が出てきます。筋状の泡から水の泡のような泡、岩のような泡と泡が次第に大きくなり、最も泡が高くなった時の泡のことを『高泡』と言います。高泡の状態は数日続きますが、その後泡は落ち着いてきます。『本泡』または『本高泡』とも呼ばれます。

泡の誕生

酒蔵では、お酒のもととなる、醪(もろみ)と呼ばれる発酵中の液体が、まるで生き物のように刻々と姿を変えていきます。仕込みを終えたばかりの醪は、静かな水面をたたえ、落ち着いた様子です。まるで静かに眠っているかのようです。しかし、数日もすると、醪の中で小さな生き物たちが活発に動き始めます。それは、目には見えないほど小さな酵母と呼ばれる微生物です。酵母は、醪に含まれる糖分を栄養として、盛んに活動を始めます。そして、糖分を分解する過程で、アルコールと炭酸ガスを作り出します。この炭酸ガスこそが、泡の正体です。醪の表面に現れる泡は、最初は筋状の小さな泡です。まるで水面に細い糸が引かれたように見えます。やがて、その泡は次第に大きくなり、丸い水泡へと変化していきます。さらに時間が経つと、無数の水泡が集まり、まるで岩のように重なり合って盛り上がっていきます。この泡の成長は、まさに発酵が順調に進んでいることの証です。静かだった醪の表面が、まるで沸き立つように泡で覆われる様子は、まるで生命が吹き込まれたかのようで、日本酒造りの神秘を感じさせます。蔵人たちは、長年の経験と知識に基づき、この泡の動きを注意深く観察します。泡の大きさや量、そしてその変化の様子から、醪の状態を的確に見極めるのです。醪の温度や酸度、アルコール度数など、様々な要素を考慮しながら、蔵人たちは最高の日本酒を生み出すために醪の状態を調整していきます。まるで我が子を見守るように、醪の変化を見逃さないよう、彼らは昼夜を問わず醪に寄り添い、その成長を見守っているのです。

泡の頂点

お酒造りの工程で、仕込みから数日経つと、タンクの中のお酒のもとである醪(もろみ)の表面に変化が現れ始めます。白い泡が一面に広がり、やがて高く盛り上がってきます。まるで白い山脈が連なるように、泡が重なり合ってできた壮大な景色は「高泡」と呼ばれ、発酵が最も盛んに行われていることを示す重要なサインです。

この高泡は、数日間続くお酒造りの山場です。醪の中で、米のデンプンが糖に変わり、さらにその糖がアルコールと炭酸ガスに分解されることで、泡が発生します。高泡の時期は、まさにこの変化が最も活発に行われている時なのです。泡の高さや泡の細かさ、そしてその状態がどれくらい続くかによって、醪の状態、そして最終的に出来上がるお酒の味わいや香りが大きく左右されます。そのため、蔵人たちは細心の注意を払い、醪の様子を見守ります。

醪の温度管理もこの時期の重要な作業です。発酵が進むと熱が発生し、醪の温度が上がります。温度が高すぎると、お酒の香りが損なわれたり、雑味が出てしまうため、蔵人たちは醪の温度を常に適切な範囲に保つよう努めます。また、櫂(かい)と呼ばれる道具を使って醪を優しくかき混ぜる作業も行います。これは、醪全体を均一な状態に保ち、発酵を安定させるためです。蔵人たちは長年培ってきた経験と勘を頼りに、醪の状態を五感で感じ取りながら、まるで醪と対話するように作業を進めていきます。高泡の状態を注意深く観察し、適切な対応をすることで、目指すお酒の風味や香りを生み出すことができるのです。高泡は、まさに日本酒造りのクライマックスと言えるでしょう。静かに、しかし力強く変化していく醪の姿は、自然の神秘と人間の技の融合が生み出す、美しいドラマと言えるでしょう。

泡の衰退

醪の表面を覆っていた白い泡。まるで海の波のように力強く盛り上がっていた泡も、数日が経つと徐々にその勢いを失い始めます。盛大に湧き上がっていた泡が小さくなり、やがて静かに消えていくこの現象を、私たちは「落泡(おちあわ)」と呼びます。まるで嵐が過ぎ去った後のように、静まり返る醪の表面。この落泡こそが、発酵という一大イベントが終わりに近づいていることを示す明確なサインなのです。

活発な発酵の間、酵母は盛んに糖を分解し、二酸化炭素を発生させます。この二酸化炭素こそが泡の正体。泡立ちが盛んな状態は、酵母が元気に活動している証であり、醪の中でお酒がしっかりと造られていることを示しています。しかし、発酵が進むにつれて糖が消費され、酵母の活動も徐々に落ち着いてきます。すると、発生する二酸化炭素の量も減り、泡は勢いを失い、ついには消えていくのです。

泡が消えていくのと同時に、醪の見た目にも変化が現れます。泡に覆われていた頃は白く濁っていた醪は、泡の減少と共に透明感を増し、まるで鏡のような静かな水面へと戻っていきます。活発に活動していた酵母が休息に入り、醪の中に静寂が訪れたかのようです。この静けさは、発酵という大仕事がひと段落ついたことを静かに物語っています。そして、落泡を迎えた醪は、いよいよ搾りの工程へと進み、日本酒へと姿を変えていく準備を整えるのです。長らく続いた発酵の喧騒から一転、静寂に包まれた醪は、新たな旅立ちを前に、静かにそのときを待っているかのようです。

呼び名の由来

日本酒造りにおいて「高泡(たかあわ)」と呼ばれる工程は、発酵が盛んになり、醪(もろみ)の表面に白い泡が盛り上がる現象を指します。この高泡は「本泡(ほんあわ)」または「本高泡(ほんたかあわ)」とも呼ばれ、その呼び名からも、日本酒造りにおける重要性が見て取れます。「本」という言葉には、中心となるもの、真のものといった意味合いがあり、高泡の時期が酒造りの本質的な段階であることを示唆しています。

醪は、蒸した米、米麹、水を混ぜ合わせたもので、酵母が糖を分解し、アルコールと炭酸ガスを生成することで発酵が進みます。この発酵の活発さを視覚的に表すのが泡であり、特に高泡の時期には、炭酸ガスの発生が盛んになり、醪の表面は白い泡で覆われます。泡の高さやその変化は、醪の状態、すなわち発酵の進み具合を判断する重要な指標となります。経験豊富な蔵人たちは、その泡の様子を注意深く観察し、泡の状態から醪の温度や酸度などを推測することで、適切な管理を行います。例えば、泡立ちが弱ければ温度が低い可能性があり、逆に泡立ちが激しすぎれば発酵が速すぎる可能性があるため、醪の状態に応じて温度調整や櫂入れといった作業を行い、最適な発酵状態を維持するのです。

このように、高泡という呼び方には、単に泡の状態を表すだけでなく、日本酒造りの歴史と伝統、そして蔵人たちの技術と経験が凝縮されていると言えるでしょう。泡の観察を通して醪の状態を見極め、高品質な日本酒を造り出す技は、長年にわたる経験と知識の積み重ねによって培われてきたものです。そして、その技術は現代にも受け継がれ、日本酒造りの大切な一部として、今もなお重要な役割を果たしています。

| 用語 | 説明 | 関連事項 |

|---|---|---|

| 高泡(たかあわ) (本泡/本高泡) |

醪の表面に白い泡が盛り上がる現象。発酵が盛んなことを示す。 | 発酵の活発さ、醪の状態判断の指標、蔵人の技術と経験 |

| 醪(もろみ) | 蒸米、米麹、水を混ぜ合わせたもの。発酵によってアルコールと炭酸ガスが生成される。 | 発酵、酵母、炭酸ガス |

| 泡 | 発酵の活発さを視覚的に示すもの。高泡時は炭酸ガスの発生が盛ん。 | 醪の状態、温度、酸度、泡立ち |

| 蔵人 | 泡の様子を観察し、醪の状態を判断、管理を行う。 | 経験、知識、技術、温度調整、櫂入れ |

泡の観察

お酒造りの現場では、発酵中の醪の表面に浮かぶ泡の様子を注意深く観察することを「高泡(たかあわ)の観察」と呼び、これはお酒の出来栄えを左右する重要な作業です。醪の状態は刻一刻と変化するため、その変化をいち早く捉え、適切な対応をするために、蔵人たちは経験と勘を頼りにこの高泡を観察しています。

泡の高さは、発酵の活発さを示す重要な指標です。泡立ちが盛んな時は発酵が順調に進んでいることを示し、逆に泡立ちが弱い時は発酵が停滞している可能性があります。しかし、泡の高さだけで判断するのではなく、泡の色や大きさ、きめ細かさ、そして持続時間など、様々な要素を総合的に判断することが重要です。

理想的な泡は、きめ細かくクリーミーで、絹のように滑らかで、色は白く輝きを持っています。そして、このきめ細かい泡が長く持続することが、良質なお酒ができる兆候です。まるで綿菓子のようにふわふわとした泡が、醪の表面を覆っている様子は、蔵人にとって喜びの瞬間です。

逆に、泡立ちが悪く、泡が粗くてすぐに消えてしまう場合は、発酵に何らかの問題が生じている可能性があります。例えば、温度管理が適切でない場合や、醪の栄養バランスが崩れている場合などに、このような泡の状態が見られます。このような時は、醪の温度を調整したり、栄養を補給したりするなど、迅速な対応が必要です。

高泡の観察は、まさに蔵人の五感を研ぎ澄まし、醪と対話する作業と言えるでしょう。長年の経験で培われた観察眼と、醪の状態を見極める確かな技術が、最高の一杯を生み出すために欠かせないのです。

| 泡の状態 | 発酵の状態 | 対応 |

|---|---|---|

| きめ細かくクリーミーで絹のように滑らか、白い輝き、持続時間が長い | 発酵が順調 | – |

| 泡立ちが盛ん | 発酵が活発 | – |

| 泡立ちが弱い | 発酵が停滞している可能性 | 温度調整、栄養補給など |

| 泡が粗くすぐに消える | 発酵に問題がある可能性(温度管理、栄養バランスなど) | 温度調整、栄養補給など |