お酒の輝きを守る技術:清澄法

お酒を知りたい

先生、『清澄法』ってよく聞くんですけど、実際どんなことをするんですか?

お酒のプロ

簡単に言うと、お酒をきれいにするために、にごりのもととなるものを取り除く作業のことだよ。お酒が白く濁ってしまうのを防ぐために行うんだ。商品価値を守るためにも大切な工程だね。

お酒を知りたい

にごりのもとって、どうやって取り除くんですか?

お酒のプロ

柿渋といったものを使う方法と、タンパク質を分解する酵素を使う方法があるよ。目的に合わせて、取り除くのに使うものを変えているんだ。

清澄法とは。

お酒をきれいにするために『清澄法』というものがあります。お酒は、白く濁ってしまうことがあり、これは商品としての価値を下げてしまいます。そのため、瓶詰めする前に、濁りの原因となる成分を沈めて取り除く作業を行います。この作業を滓下げと言います。滓下げには、柿渋といったものを使う方法と、タンパク質を分解する酵素を使う方法があります。清澄のために使われるこれらの物質を滓下げ剤と言います。

お酒の濁り

お酒の澄んだ輝きは、見た目にも美しく、飲む人の心を掴みます。しかし、お酒造りにおいて、濁りは避けて通れない課題です。お酒は様々な原料から作られ、発酵や熟成といった複雑な工程を経て完成します。その過程で、原料由来の成分や酵母、タンパク質など、様々な物質が溶け込み、時には濁りを生じてしまうのです。この濁りは、お酒の風味を損なうだけでなく、見た目にも悪影響を与え、商品価値を下げてしまうため、造り手にとっては悩みの種です。

お酒の濁りの原因となる成分は様々です。例えば、米を原料とする日本酒の場合、米に含まれるでんぷんやタンパク質が濁りの原因となることがあります。また、酵母も濁りの原因となります。酵母はアルコール発酵を行う微生物ですが、発酵が終わった後も酒の中に残っていると、濁りを生じさせることがあります。その他、貯蔵中に温度変化が激しい場合にも、お酒の中に含まれる成分が析出し、濁りが発生することがあります。

そこで、古くから様々な方法で濁りを取り除く技術が開発されてきました。それが「清澄法」です。清澄法には、活性炭を使う方法や、ゼラチンなどの凝集剤を使う方法など、様々な種類があります。活性炭は、濁りの原因となる物質を吸着する働きがあり、お酒を濾過することで濁りを取り除くことができます。また、ゼラチンなどの凝集剤は、濁りの原因となる微粒子を凝集させ、沈殿させることでお酒を澄ませる効果があります。

清澄法は、お酒の種類や製造方法によって使い分けられます。例えば、日本酒の場合、活性炭を使う方法がよく用いられます。一方、ワインの場合は、ゼラチンや卵白などの凝集剤を使う方法が一般的です。それぞれの酒に最適な清澄法を選ぶことで、お酒本来の風味を損なわずに、美しい輝きを引き出すことができるのです。清澄法は、お酒造りにおいて、品質と商品価値を高めるための重要な技術と言えるでしょう。

| お酒の濁り | 原因 | 清澄法 | 例 |

|---|---|---|---|

| お酒の風味を損ない、見た目にも悪影響を与え、商品価値を下げる | 原料由来の成分(米のでんぷんやタンパク質など) | 活性炭 | 日本酒 |

| 酵母 | ゼラチンなどの凝集剤 | ||

| 貯蔵中の温度変化 | ワイン(卵白も使用) |

濁りの原因

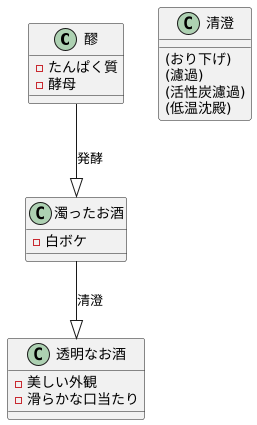

お酒の濁りは、お酒の中に溶けきらずに残ったとても小さな粒子が原因です。これは、お酒のもととなる「醪(もろみ)」の中に含まれているたんぱく質や酵母といった成分が、お酒になった後も微細な状態で残ってしまうことが主な理由です。これらの粒子は非常に小さく、肉眼では一つ一つを識別することはできませんが、全体として見るとお酒に白っぽい霞のような色合いを与えます。これを「白ボケ」と呼びます。

白ボケは、お酒の香りや味わいを直接損なうものではありません。しかし、お酒の見た目の印象を悪くし、品質が劣っているように感じさせてしまうため、商品価値を下げてしまう可能性があります。特に、日本酒のように透明感のある外観が重視されるお酒では、白ボケは大きな問題となります。

透明感のあるお酒を造るためには、「清澄」と呼ばれる濁りを除去する作業が欠かせません。清澄には様々な方法があり、それぞれのお酒の種類や目指す味わいに合わせて最適な方法が選ばれます。例えば、おり下げと呼ばれる方法では、タンクの底に沈殿した澱を取り除きます。また、濾過と呼ばれる方法では、専用の布などで醪を漉して、固形物を取り除きます。その他にも、活性炭を使った濾過や、低温でじっくりと時間をかけて澱を沈殿させる方法など、様々な手法が用いられています。

これらの清澄作業によって、お酒の中に残っていた微細な粒子が取り除かれ、透明感のある美しいお酒が出来上がるのです。濁りのないお酒は、見た目にも美しく、口当たりも滑らかで、より一層お酒を楽しむことができます。清酒をはじめ、様々なお酒で透明度が品質の重要な指標となっているのは、こうした理由があるためです。

清澄法の種類

お酒を澄み切った状態にするための方法、清澄法には大きく分けて二つの種類があります。一つは物理的な方法で、もう一つは酵素を用いる方法です。

まず、物理的な方法について説明します。これは古くから行われてきた伝統的な手法で、自然界にあるものを用いてお酒の濁りを取ります。代表的なものに柿渋を使う方法があります。柿渋の中に含まれるタンニンという成分がお酒の濁りの原因となるタンパク質とくっつきます。タンニンとタンパク質が結合すると大きな塊となり、その重みで沈んでいきます。この沈殿物を取り除くことで、お酒が澄んでいくのです。柿渋以外にも、卵白やベントナイトといったものを使う方法もあります。これらも柿渋と同様に濁りの成分を吸着したり、絡め取ったりして沈殿させることでお酒を澄ませます。物理的な方法は自然の力を利用した、古くから伝わる知恵と言えるでしょう。

次に、酵素を用いる方法について説明します。酵素は特定の物質を分解する働きを持つタンパク質です。清澄法では、お酒の濁りの原因となる特定のタンパク質を分解する酵素を使います。この酵素を加えることで、濁りの原因物質を分解し、目に見えないほど小さな粒子にしてしまいます。そのため、物理的な方法のように沈殿物を待つ必要がなく、短時間で清澄が完了します。また、酵素は非常に効率よく働くため、少量で大きな効果を発揮します。このことから、現代の酒造りでは酵素を用いる方法が広く採用されています。それぞれの酒蔵が求めるお酒の味わいや製造工程に合わせて、最適な清澄法が選ばれています。物理的な方法でじっくりと時間をかけて澄ませるお酒、酵素を用いて効率的に澄ませるお酒、それぞれの方法によってお酒の個性もまた変化していくと言えるでしょう。

| 清澄法の種類 | 方法 | 使用材料 | 作用 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 物理的方法 | 濁りの成分を吸着・結合させて沈殿させる | 柿渋 | タンニンがタンパク質と結合し、大きな塊となって沈殿 | 自然の力を利用した伝統的な手法。 時間をかけてじっくりと澄ませる。 |

| 卵白 | 濁りの成分を吸着・絡め取って沈殿 | |||

| ベントナイト | 濁りの成分を吸着・絡め取って沈殿 | |||

| 酵素を用いる方法 | 濁りの原因となるタンパク質を分解する | 酵素 | タンパク質を分解し、目に見えない小さな粒子にする | 短時間で清澄が完了。 少量で大きな効果。 現代の酒造りで広く採用。 |

滓下げ

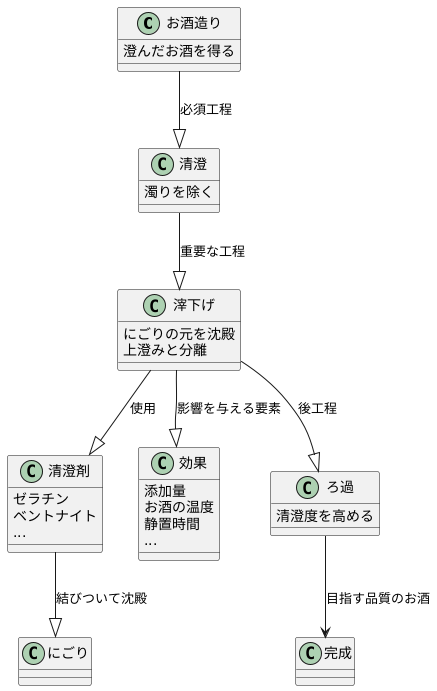

お酒造りにおいて、澄んだ美しいお酒を得るためには、濁りを除く清澄という作業が欠かせません。この清澄作業の中でも特に重要な工程が滓下げです。滓下げとは、お酒の中に含まれるにごりの元となる微細な粒子を沈殿させ、澄んだ上澄み部分と分離する作業のことを指します。

この滓下げには、清澄剤と呼ばれる様々な種類のものが用いられます。代表的なものとしては、ゼラチンやベントナイトなどが挙げられます。これらの清澄剤は、にごりの成分と結びついて大きな塊を形成し、重みで沈殿しやすくする働きがあります。使用する清澄剤の種類によって、その性質やお酒への影響も異なるため、お酒の種類や目指す仕上がりに合わせて最適な清澄剤を選択する必要があります。

滓下げの作業は、ただ清澄剤を添加すれば良いという単純なものではありません。清澄剤の種類だけでなく、添加量、お酒の温度、静置時間など、様々な要素が清澄の効果に影響を与えます。例えば、温度が高すぎると清澄剤の効果が十分に発揮されない場合があり、逆に低すぎるとお酒の風味が損なわれる可能性があります。また、静置時間も短すぎるとにごりが十分に沈殿せず、長すぎると雑味が出てしまうことがあります。そのため、それぞれの条件を緻密に調整しながら、最適な状態を見極める熟練の技術と経験が必要とされます。

滓下げによって、にごりの成分が沈殿し、上澄み部分は透明感のある美しい状態になります。しかし、この段階ではまだ微細なにごりが残っている可能性があります。そのため、滓下げの後には、通常、ろ過などの工程を経て、さらに清澄度を高めていきます。こうして、丹念な滓下げとそれに続く工程を経て、ようやく目指す品質のお酒が完成するのです。 滓下げは、お酒の最終的な品質を左右する非常に重要な工程と言えるでしょう。

伝統と革新

酒造りは、古来より受け継がれてきた伝統的な技と、時代の流れとともに発展した新しい技術が巧みに組み合わされて成り立っています。その中でも、お酒を澄みきった状態にする清澄法は、まさに伝統と革新が融合した象徴的な工程と言えるでしょう。

古くから伝わる方法の一つに、柿渋を用いる手法があります。柿渋は、渋柿から作られる天然の素材で、その効果は長年の酒造りの歴史の中で実証されてきました。現代の科学技術をもってしても、柿渋の持つ清澄効果の高さは認められており、先人の知恵と経験の深さを改めて感じさせます。柿渋は、お酒に含まれる濁りの成分を吸着し、沈殿させることで、透明感のある美しいお酒を生み出します。

一方、近年の科学技術の進歩によって生まれた新しい清澄法として、酵素を用いる方法があります。酵素は、特定の物質にだけ作用する性質を持つため、より精密で効率的な清澄作業が可能となりました。従来の方法では取り除くのが難しかった微細な濁り成分にも効果を発揮し、お酒の風味を損なうことなく、より洗練された味わいを引き出すことができます。

このように、酒造りの現場では、昔ながらの伝統的な技と最新の科学技術が互いに影響を与え合いながら、常に進化を続けています。伝統を守りながらも新しい技術を取り入れることで、お酒の品質は向上し、より多様な味わいが楽しめるようになりました。これからも、伝統と革新の融合によって、日本酒はさらなる発展を遂げていくことでしょう。

| 清澄法 | 説明 | 特徴 |

|---|---|---|

| 柿渋 | 渋柿から作られる天然素材を用いて濁り成分を吸着、沈殿させる伝統的な方法。 | 高い清澄効果。先人の知恵と経験に基づく。 |

| 酵素 | 特定の物質に作用する酵素を用いて濁り成分を除去する新しい方法。 | 精密で効率的。微細な濁りにも効果。風味を損なわない。 |

お酒の未来

お酒造りの世界は、常に進化を続けています。その進化を支える技術の一つに、清澄法があります。清澄法とは、お酒に含まれるにごりを除去する方法のことです。古くからお酒の品質を保つために用いられてきましたが、近年、その役割はさらに広がりを見せています。

清澄法は、伝統的なお酒の品質向上に役立つだけでなく、新しいお酒の開発にも大きく貢献しています。例えば、近年人気を集めているにごり酒。あえてにごりを残すことで独特の風味や舌触りを楽しむお酒ですが、このにごり具合を自在に操るのも、高度な清澄技術があってこそです。にごりの種類や量を調整することで、様々な味わいのにごり酒が生まれています。また、濾過の技術を応用し、特定の成分だけを除去することで、雑味を抑えたり、香りを際立たせたりすることも可能です。

健康志向の高まりも、お酒造りの変化を促しています。糖質や熱量を抑えたお酒への需要は年々増加しており、このニーズに応えるためにも清澄法は重要な役割を担っています。特定の糖分や成分を選択的に除去する技術を応用することで、風味を損なうことなく、糖質や熱量を抑えたお酒が造られています。

さらに、清澄法は、お酒の保存性を高める上でも欠かせません。にごりの原因となる成分は、お酒の劣化を招く場合もあります。清澄法によってこれらの成分を除去することで、お酒の品質を長期間保つことができるのです。

このように、清澄技術は、お酒の品質を守るだけでなく、新しいお酒を生み出し、健康志向にも対応する、お酒の未来を形作る重要な技術と言えるでしょう。今後の技術革新によって、さらに多様な種類のお酒が誕生し、私たちの食卓を豊かに彩っていくことでしょう。

| 清澄法の役割 | 具体例 |

|---|---|

| 伝統的なお酒の品質向上 | お酒のにごりを除去し、品質を保つ |

| 新しいお酒の開発 | にごり酒のにごり具合を調整し、多様な味わいを生み出す 濾過技術で特定の成分を除去し、雑味を抑えたり香りを際立たせる |

| 健康志向への対応 | 特定の糖分や成分を選択的に除去し、糖質や熱量を抑えたお酒を造る |

| お酒の保存性向上 | 劣化を招く成分を除去し、品質を長期間保つ |