酒造りの肝!米を蒸す技

お酒を知りたい

先生、『蒸し』ってお酒を作る工程の一つって聞きましたが、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『蒸し』とは、お酒造りに使うお米を、大きなせいろのような『甑(こしき)』を使って蒸す作業のことだよ。お米を蒸すことで、麹菌が繁殖しやすくなるんだ。

お酒を知りたい

ふむふむ。蒸すことで麹菌が繁殖しやすくなるんですね。でも、炊くのではダメなんですか?

お酒のプロ

炊くと、お米が柔らかくなりすぎて、麹菌が均一に繁殖しにくくなってしまうんだ。蒸すことで、お米の表面を麹菌が繁殖しやすい適切な硬さに保つことができるんだよ。

蒸しとは。

お酒造りの話で出てくる「蒸し」という言葉について。これは、お酒のもとになるお米を、大きなせいろのような「甑(こしき)」を使って蒸す作業のことです。蒸す、つまりふかすのと同じ意味ですね。

酒米を蒸す目的

お酒造りにおいて、お米を蒸す工程は欠かせない大切な作業です。蒸すことには、大きく分けて二つの目的があります。

一つ目は、麹菌がお米のでんぷんを分解しやすくするためです。お米のでんぷんは、そのままでは麹菌にとって分解しにくい状態です。そこで、蒸すことででんぷんを糊化させ、麹菌が取り込みやすい形に変えます。麹菌は、この糊化したでんぷんを糖に変え、その糖が後の工程で酵母によってアルコールへと変化します。つまり、蒸しが不十分だと、麹菌がでんぷんを十分に糖に変えられず、結果としてお酒の出来が悪くなってしまうのです。反対に、蒸しすぎるとお米が溶けてしまい、これもお酒の品質を落とす原因となります。ちょうど良い加減に蒸すことが、美味しいお酒造りの第一歩と言えるでしょう。

二つ目は、お米に含まれる不要な成分を取り除き、雑味のないすっきりとした味わいのお酒に仕上げるためです。お米には、でんぷんの他に、タンパク質や脂質、灰分など様々な成分が含まれています。これらの成分の中には、お酒にとって好ましくない風味や香りを生み出すものもあります。蒸すことで、これらの不要な成分が揮発したり、洗い流されたりするため、雑味のない純粋なお酒となります。

このように、お米を蒸す工程は、お酒の品質を大きく左右する非常に重要な作業です。適切な蒸し加減は、お米の品種やその年の出来具合、目指すお酒の種類などによって微妙に変化します。長年の経験と勘、そして職人の繊細な技によって、最適な蒸し加減を実現し、最高の一杯へと繋げているのです。

| 目的 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 麹菌の分解促進 | でんぷんの糊化により、麹菌がでんぷんを分解しやすくする。 | 蒸し不足だと糖化が不十分に、蒸しすぎると米が溶けてしまう。 |

| 雑味除去 | 不要な成分(タンパク質、脂質、灰分など)の揮発・除去により、すっきりとした味わいにする。 | – |

甑(こしき)の種類と特徴

お酒造りで欠かせない工程の一つに、酒米を蒸す作業があります。この蒸し作業に用いるのが甑(こしき)です。甑には大きく分けて二つの種類があります。一つは和釜、もう一つは蒸気釜です。

まず、和釜は昔ながらの伝統的な方法で米を蒸すための道具です。かまどに薪をくべて火をおこし、その熱で釜の中の水を沸騰させます。この沸騰したお湯から立ち上る蒸気で、米をじっくりと蒸していきます。和釜で蒸された米は、熱が全体に均一に行き渡り、ふっくらと柔らかく仕上がります。また、薪の燃える香ばしい香りが米に移り、独特の風味を酒に加える効果も期待できます。この独特の風味こそが、和釜で蒸した米を使う蔵元のこだわりと言えるでしょう。ただし、和釜を使うには熟練の技が必要です。火加減や蒸す時間を調整するのは容易ではなく、長年の経験と勘が求められます。

一方、蒸気釜はボイラーで発生させた蒸気を甑に送り込んで米を蒸す方法です。蒸気釜の最大の利点は、温度と時間の管理がしやすいことです。蒸気の量や温度を細かく調整することで、常に安定した品質の蒸米を得ることができます。そのため、大量生産にも向いており、多くの蔵元で採用されています。また、火加減の調整に気を遣う必要がないため、和釜に比べて作業負担も軽減されます。

このように、和釜と蒸気釜にはそれぞれ異なる特徴があり、蔵元は目指す酒の味わいや製造規模などを考慮して使い分けています。近年では、和釜の良さである米の風味と、蒸気釜の利点である管理のしやすさを併せ持つ、新しいタイプの甑も開発されています。お酒造りの技術は、今もなお進化を続けているのです。甑の種類は、最終的なお酒の味わいを左右する重要な要素と言えるでしょう。

| 項目 | 和釜 | 蒸気釜 |

|---|---|---|

| 加熱方法 | かまどで薪を燃やし、沸騰した湯の蒸気で蒸す | ボイラーで発生させた蒸気を甑に送り込んで蒸す |

| 米の状態 | ふっくらと柔らかく仕上がる、薪の香りが移る | 安定した品質の蒸米を得られる |

| メリット | 独特の風味を酒に加える、熱が均一に行き渡る | 温度と時間の管理がしやすい、大量生産に向く、作業負担が少ない |

| デメリット | 熟練の技が必要、火加減や蒸す時間の調整が難しい | 和釜のような独特の風味は得られない |

| その他 | 伝統的な方法 | 多くの蔵元で採用 |

最適な蒸し加減の追求

酒造りにおいて、酒米を蒸す工程は、その後の仕込み全体を左右する非常に重要な工程です。この蒸し工程で最も大切なのは、目指す酒の味わいに合わせた最適な蒸し加減を見極めることです。同じ酒米であっても、蒸し加減一つで出来上がるお酒の風味は大きく変わってきます。

酒米の蒸し加減は、目指す酒質によって調整されます。例えば、華やかな香りを特徴とする吟醸酒の場合、米粒の中心部にわずかに芯を残す、やや硬めの蒸し加減が求められます。こうすることで、麹菌の繁殖が抑えられ、吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りの成分が多く生成されます。一方、深いコクとしっかりとした味わいを特徴とする純米酒の場合には、米粒全体が柔らかく仕上がるように蒸します。じっくりと蒸すことで、米のでんぷんが十分に糊化し、麹菌が糖を生成しやすくなるため、コクのある味わいに仕上がります。

このように、酒の種類によって最適な蒸し加減は異なるため、蒸している最中の米の状態を注意深く観察する必要があります。経験豊富な職人は、甑から立ち上る湯気の香りはもちろんのこと、湯気の色や濃さ、そして蒸米を実際に手に取って硬さを確かめるなど、五感をフル活用して米の状態を見極めます。さらに、その日の気温や湿度といった環境条件も考慮に入れながら、長年の経験と勘を頼りに、最適な蒸し時間を判断します。ほんの数分の違いが、最終的な酒の味わいを大きく左右するため、この判断はまさに職人技と言えるでしょう。このように、最適な蒸し加減を追求することで、それぞれの酒の個性を最大限に引き出すことができるのです。

| 酒の種類 | 蒸し加減 | 目的 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 吟醸酒 | やや硬め(芯を残す) | 麹菌の繁殖を抑える | 吟醸香(フルーティーな香り)が生成される |

| 純米酒 | 柔らかめ | 米のでんぷんを十分に糊化させる | コクのある味わいになる |

蒸しと酒質の関係

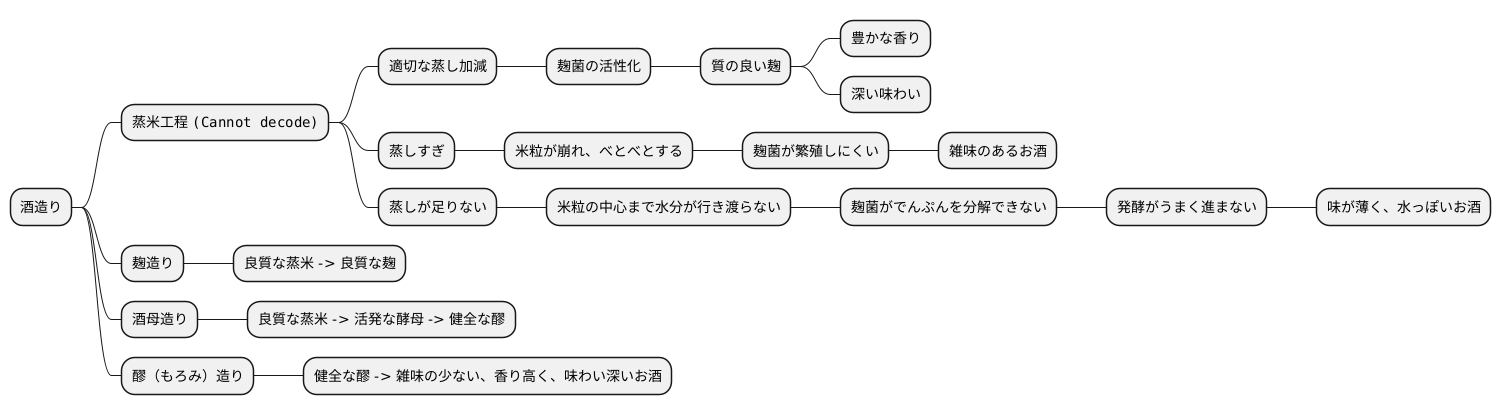

酒造りにおいて、米を蒸す工程は、その後の工程すべてに影響を与える重要な作業です。蒸し加減一つで、最終的に出来上がるお酒の質が決まると言っても過剰ではありません。

まず、蒸米の良し悪しは、麹の出来に直結します。麹とは、米に麹菌を繁殖させたもので、お酒造りにおいて、でんぷんを糖に変える役割を担います。蒸し加減が適切であれば、麹菌は米の表面にしっかりと根を張り、活発に活動します。すると、質の良い麹ができ、お酒の香りが豊かになり、深い味わいが生まれます。

反対に、蒸し米の状態が悪いと、麹菌の活動が鈍くなり、質の悪い麹になってしまいます。例えば、米を蒸しすぎると、米粒が崩れてべとべとになり、麹菌が繁殖しにくくなります。これは、雑味のあるお酒の原因となります。また、蒸しが足りないと、米粒の中心まで水分が行き渡らず、麹菌がでんぷんを十分に分解できません。結果として、発酵がうまく進まず、味が薄く、水っぽいお酒になってしまいます。

麹だけでなく、酒母造りや醪(もろみ)造りにも、蒸米の状態は大きく影響します。酒母とは、麹と水、酵母を混ぜて作るお酒の酛(もと)となるもので、醪とは、酒母に蒸米、麹、水をさらに加えて発酵させたものです。良質な蒸米から作られた酒母は、酵母の活動が活発になり、健全な醪へとつながります。これにより、雑味の少ない、香り高く、味わい深いお酒が生まれます。

このように、お酒造りは、全ての工程が複雑に絡み合っており、特に蒸米の状態は、その後の工程すべてに関わる重要な要素です。一つ一つの工程を丁寧に行うことで、初めて美味しいお酒が出来上がります。杜氏たちは長年の経験と勘、そして最新の技術を駆使して、日々美味しいお酒造りに励んでいるのです。

技術革新と伝統の融合

近頃は、お酒作りの現場で、新しい技術が多く使われるようになりました。温度や時間を機械で調整できる蒸気釜のおかげで、品質が安定した蒸米を、人手や時間をかけずに作れるようになりました。大きな工場では、この方法が主流になりつつあります。しかし、昔ながらの和釜で蒸す方法は、蒸気釜とはまた違った独特の風味や奥深い味わいを生み出すため、今でも多くの酒蔵で大切に守られています。和釜で蒸すには、職人の長年の経験と勘が欠かせません。炎の加減や蒸気の具合を五感で見極め、米一粒一粒に均一に熱が伝わるよう、細心の注意を払います。こうして丁寧に蒸された米は、ふっくらと柔らかく、お酒の芳醇な香りを引き出す大切な土台となるのです。新しい技術と伝統的な技術、それぞれの良いところを組み合わせることで、より品質の高いお酒作りが可能になっています。そして近年、特に注目を集めているのが、人工知能を活用した蒸米の最適化です。人工知能は、お米の種類や状態、気温や湿度など、様々な情報を分析し、一番良い蒸す時間を自動的に計算します。この技術を使うことで、例えば、同じお米でも、その日の気温や湿度に合わせて蒸す時間を微調整することで、常に最高の状態の蒸米を得ることが可能になります。また、長年培われてきた職人の勘や経験をデータ化し、人工知能に学習させることで、技術の伝承にも役立てられています。このように新しい技術を取り入れることで、お酒作りの効率化と品質向上を両立させる試みが進められています。これからも、お酒作りの技術は進歩していくでしょう。伝統を守りつつ、新しい技術を取り入れ、より美味しいお酒が生まれることに、大きな期待が寄せられています。

| 項目 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 蒸気釜 | 機械で温度や時間を調整して蒸米を作る。 | 品質が安定、人手や時間をかけずに作れる、大量生産が可能 | 独特の風味や奥深い味わいに欠ける場合がある |

| 和釜 | 職人の経験と勘に基づき、炎の加減や蒸気の具合を調整して蒸米を作る。 | 独特の風味や奥深い味わいを生み出す | 職人の技量に依存、大量生産が難しい |

| AI活用 | 人工知能がお米の種類や状態、気温や湿度など様々な情報を分析し、最適な蒸す時間を自動的に計算する。 | 常に最高の状態の蒸米を得ることが可能、技術の伝承に役立つ | データの収集と学習が必要 |