酒造りの踊り:醪仕込みの一休み

お酒を知りたい

先生、『踊り』って、お酒を作る時の用語で、三段仕込みの時に醪を仕込む際、酵母の増殖を助けるために行うって聞きました。具体的にどういうことですか?

お酒のプロ

良い質問だね。三段仕込みは、蒸した米と麹と水を3回に分けて加えていく方法なんだけど、『踊り』は、1回目(初添え)と2回目(仲添え)の間で、仕込みを一日休ませることを言うんだ。

お酒を知りたい

一日休ませるんですか?どうして休ませる必要があるんですか?

お酒のプロ

そう。酵母が元気よく増えるためには、酸素が必要なんだ。一日休ませることで、タンクの中の温度が上がり過ぎないように調整し、酵母が呼吸しやすい状態を作るんだよ。つまり、酵母の増殖を促すために必要な工程なんだ。

踊りとは。

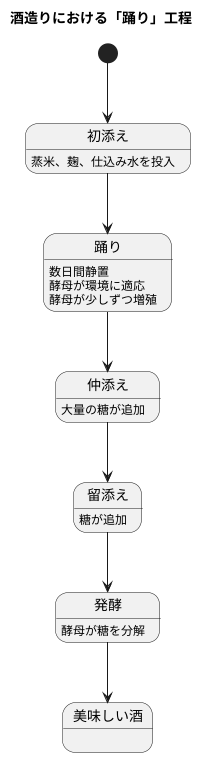

お酒造りで使う言葉に「踊り」というものがあります。これは、三段仕込みという方法でお酒のもととなるもろみを仕込む際、酵母をよく増やすために、最初の仕込みと二番目の仕込みの間に一日休ませることを指します。

仕込みの三段階

日本酒造りにおいて、お酒のもととなる醪(もろみ)の仕込みは、完成したお酒の味わいを左右する非常に大切な工程です。この醪を仕込む工程では、蒸米、米麹、仕込み水を混ぜ合わせますが、これらを一度にすべて混ぜるのではなく、三段階に分けて仕込みます。この手法を「三段仕込み」と言い、それぞれ初添え、仲添え、留添えと呼ばれ、数日かけて順番に行われます。

まず初添えでは、蒸米、米麹、仕込み水の一部を混ぜ合わせ、酵母を投入します。この段階では、酵母の増殖を促す最適な環境を作るため、少量の材料でゆっくりと発酵を進めます。

次に仲添えでは、初添えで発酵が始まった醪に、さらに蒸米、米麹、仕込み水を追加します。初添えでゆっくりと増殖を始めた酵母は、仲添えで加えられた材料によってさらに活発に増殖を始め、本格的な発酵へと進んでいきます。この段階で、醪の温度管理や酸度調整などを丁寧に行うことで、雑菌の繁殖を抑え、良質な醪を作ります。

最後に留添えでは、残りの蒸米、米麹、仕込み水をすべて加えます。留添えによって醪の量が増え、発酵もピークを迎えます。この段階では、醪の状態を細かく観察し、温度や酸度を調整することで、目指す味わいの日本酒へと導きます。

このように、三段仕込みは、酵母の増殖を段階的に促し、安定した発酵を実現するための、先人の知恵が詰まった伝統的な手法です。それぞれの段階で職人は、醪の状態を見極め、長年の経験と技術を活かして、最適な調整を行います。この丁寧な作業こそが、風味豊かな日本酒を生み出す大切な秘訣と言えるでしょう。

| 工程 | 投入材料 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 初添え | 蒸米、米麹、仕込み水(一部)、酵母 | 酵母の増殖を促す最適な環境を作る | 少量の材料でゆっくりと発酵を進める |

| 仲添え | 蒸米、米麹、仕込み水 | 酵母の活発な増殖と本格的な発酵 | 温度管理、酸度調整で雑菌繁殖を抑える |

| 留添え | 残りの蒸米、米麹、仕込み水 | 醪の量を増やし、発酵のピークへ | 醪の状態を観察し、温度や酸度を調整 |

踊りの意味

お酒造りには、「三段仕込み」と呼ばれる工程があります。これは、酒母と呼ばれるお酒の元になるものに、蒸した米と麹、そして水を三回に分けて加えていく作業です。この三回の仕込みを、それぞれ初添え、仲添え、留添えと呼びます。踊りは、この三段仕込みの初添えと仲添えの間に設けられる、一日間の休息期間のことを指します。

なぜ、このような休息日を設けるのでしょうか?それは、醪(もろみ)と呼ばれる、発酵中の米と麹と水の混合物の中で、酵母がしっかりと働くためです。初添えで醪に加えられた酵母は、まだ数が少なく、力も弱いため、すぐに次の仕込みに進むのは負担が大きすぎます。そこで、踊りを挟むことで、酵母に増殖する時間を与え、醪の中での活動を活発化させるのです。

酵母は、醪の中の糖を分解して、アルコールと炭酸ガスを生成します。この働きによって、醪の温度は上がり、酸度も変化していきます。もし、この変化が急激すぎると、酵母の活動が弱まり、お酒の品質にも影響が出てしまいます。踊りで一日休ませることで、醪の温度や酸度の変化を穏やかにし、酵母にとってより良い環境を整えることができます。

まるで、醪が静かに休んでいるように見えることから「踊り」と呼ばれるようになったこの工程は、実は、酵母に深呼吸をさせて、次の仲添えに向けて力を蓄えさせるための、重要な準備期間なのです。次の仕込みで、より元気に活動できるように、酵母を大切に育てる知恵が、この「踊り」という言葉に込められています。

| 工程 | 説明 | 目的 |

|---|---|---|

| 三段仕込み | 酒母に、蒸米、麹、水を三回に分けて加える。 | お酒の醸造 |

| 初添え | 三段仕込みの最初の工程。 | 酵母を醪に投入 |

| 踊り | 初添えと仲添えの間の一日間の休息期間。 | 酵母の増殖と醪の状態の調整 |

| 仲添え | 三段仕込みの二番目の工程。 | 醪への更なる材料の追加 |

| 留添え | 三段仕込みの最後の工程。 | 醪への最終的な材料の追加 |

酵母の増殖を促す

酒造りにおいて、酵母は主役とも言える重要な存在です。良質な酒を造るためには、いかに酵母を活発に活動させるかが鍵となります。そのための工夫の一つが「踊り」と呼ばれる工程です。

「踊り」とは、初添えの後に数日間、醪を静置する期間のことです。初添えとは、蒸米、麹、仕込み水などを初めてタンクに投入する工程です。この段階では、タンクの中の環境はまだ不安定で、酵母にとって住み良い環境とは言えません。温度や栄養分のバランスも整っておらず、酵母がすぐに活発に活動できる状態ではないのです。そこで、「踊り」を挟むことで、酵母に新しい環境に慣れるための時間を与えます。

この間、酵母はゆっくりと周りの環境に適応し、少しずつ数を増やしていきます。「踊り」の間は、外から見ると何もしていないように見えますが、タンクの中では酵母が静かに増殖を始めている大切な時間なのです。まるで舞台役者が開演前に舞台裏で準備運動をしているように、酵母もまた、本格的な活動に向けて準備をしているのです。

「踊り」によって十分に増殖した酵母は、次の仲添え、留添えで加えられる大量の糖にも対応できます。しっかりと準備を整えた酵母は、糖を効率よく分解し、安定した発酵を促します。この安定した発酵こそが、香味豊かな美味しい酒を生み出す源となるのです。「踊り」は、一見地味な工程ですが、酵母にとっての大切な準備運動期間であり、その後の醪の出来、ひいては最終的な酒の品質を左右する重要な役割を担っていると言えるでしょう。まさに、酒造りの縁の下の力持ちと言えるでしょう。

酒質への影響

お酒造りにおいて、「踊り」と呼ばれる作業は、最終的なお酒の味わいを大きく左右する重要な工程です。これは、醪(もろみ)をかき混ぜる作業のことを指し、その名の通り、蔵人が櫂(かい)と呼ばれる長い棒を使って、タンク内の醪をリズミカルにかき混ぜていきます。

踊りは、酵母の活動を調整するという大きな役割を担っています。醪の中では、酵母が糖を分解し、アルコールと炭酸ガスを生成しています。この時、踊りを適切に行うことで、タンク全体に酵母を均一に分散させ、酵母に必要な酸素を供給することができます。すると、酵母の活動は活発になり、順調に発酵が進むのです。その結果、雑味のない、すっきりとした飲み口の美味しいお酒が生まれます。

逆に、踊りが不十分であったり、タイミングが適切でないと、タンク内で酵母の活動にムラが生じ、発酵が不安定になります。場合によっては、発酵が完全に停止してしまうことさえあります。そうなると、目指すお酒の香りが出なかったり、雑味や渋みが多く、好ましくない味わいになってしまう可能性があります。

そのため、蔵人たちは、醪の状態を五感を使って注意深く観察し、発酵の進行具合、温度、香りの変化などを見極めながら、踊りのタイミングと強さを決めていきます。長年の経験と勘、そして醪と対話する繊細な感覚が求められる、まさに酒造りの技術と経験の集大成と言えるでしょう。踊りは、美味しいお酒を生み出すための、まさに職人技なのです。

| 作業 | 目的 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 踊り (醪のかき混ぜ) | 酵母の活動調整 (酸素供給、均一分散) | 順調な発酵、雑味のないすっきりとしたお酒 | タイミング、強さが重要。不適切な場合は発酵不良、雑味、渋みの原因となる。醪の状態を五感で観察し、経験と勘に基づいて判断。 |

伝統の技

酒造りは、科学の進歩によって、温度や衛生管理といった面で、かつてないほど精密な制御が可能となりました。しかし、近代的な機器に頼りながらも、昔ながらの技は、多くの酒蔵で大切に受け継がれています。その代表的なものが、酒母造りの際に蔵人たちが櫂入れを行う様子を、まるで踊るように表現する「櫂入れ踊り」です。

この踊りは、単なる作業の中断や古くからの風習というだけではありません。酒母造りは、空気中に漂う様々な菌の中から、必要な酵母だけを増やすという、繊細で重要な工程です。櫂入れは、タンク内の温度や酸素濃度を均一にするだけでなく、酵母の生育状況を五感で確かめる、という意味を持っています。蔵人たちは、櫂を操る手の感触や、酒母の香り、かすかな変化に全神経を集中させ、酵母の呼吸を感じ取ろうとします。それはまるで、自然界の目に見えない力と対話し、共存していくための、祈りのような儀式と言えるでしょう。

櫂入れ踊りは、こうした酒造りの精神を体現しています。優雅な動きの中に、蔵人たちの経験と技術、そして自然への畏敬の念が込められています。一つ一つの所作に込められた意味を理解することで、日本酒造りの奥深さ、そして伝統の重みを改めて感じることができるでしょう。機械化が進んだ現代においても、人の手、人の技、そして自然との調和を重んじる、日本の酒造りの心は、脈々と受け継がれているのです。それは、私たちに、日本酒という文化の奥深さと魅力を改めて教えてくれる、大切な遺産と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 酒造りの近代化 | 温度や衛生管理など、精密な制御が可能に |

| 伝統の技 | 近代化の中でも、多くの酒蔵で受け継がれている |

| 櫂入れ踊り | 酒母造りの際に蔵人たちが行う、櫂入れの様子を踊るように表現したもの |

| 櫂入れの目的 |

|

| 櫂入れ踊りの意義 |

|

| 現代における日本酒造り | 人の手、人の技、そして自然との調和を重んじる心が受け継がれている |

まとめ

お酒造りにおいて、三段仕込みは欠かせない工程です。その三段仕込みの中で、「踊り」と呼ばれる一日があります。これは、初添えと呼ばれる最初の仕込みと、仲添えと呼ばれる二回目の仕込みの間に設けられた、醪を休ませる一日を指します。一見、ただ休ませているだけのようにも思えますが、実はこの「踊り」こそが、お酒の味わいを左右する重要な役割を担っているのです。

初添えでは、蒸米、麹、水などを加えて、酵母の増殖を始めさせます。この段階で、酵母は活発に活動し始めますが、まだ数は少なく、力も弱い状態です。そこで、踊りによって一日休ませることで、酵母が落ち着いて周囲の環境に馴染み、さらに増殖するための準備をする時間を与えるのです。この休息が、酵母の数を増やし、元気な状態にする鍵となります。

踊りによって力強く成長した酵母は、次の仲添えで加えられる蒸米や麹をさらに分解し、より複雑な味わいを生み出す土台を作ります。もし、踊りがなければ、酵母は十分に増殖できず、お酒の味わいは薄く、物足りないものになってしまうかもしれません。また、雑味や香りが出てしまう可能性も高まります。

踊りの長さも重要です。醪の状態を見極め、短すぎず、長すぎない最適な時間を見計らって行われます。長年の経験と勘、そして醪と対話する職人の技が、ここで試されるのです。まさに、自然の力と人の技の融合と言えるでしょう。

このように、一見何もしない一日にも、蔵人たちの知恵と経験、そして自然を尊重する心が込められています。踊りは、日本酒造りの繊細さ、そして自然との調和を象徴する大切な工程であり、美味しいお酒を造るための、欠かせない一日なのです。

| 仕込み段階 | 工程 | 目的 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 初添え | 蒸米、麹、水を投入し、酵母を投入 | 酵母の増殖開始 | 酵母が活動開始、まだ数は少なく弱い |

| 踊り | 醪を一日休ませる | 酵母を落ち着かせ、環境に馴染ませ、増殖の準備をする | 酵母の数が増え、元気な状態になる |

| 仲添え | 蒸米、麹を追加 | 酵母によるさらなる分解、複雑な味わいを生み出す土台を作る | より深い味わいの酒になる |