奥深い味わいの赤酒:その製法と魅力

お酒を知りたい

先生、『赤酒』って、普通の日本酒とどう違うんですか?赤い色をしているのは、何か特別な材料を使っているからですか?

お酒のプロ

いい質問だね。赤酒は、確かに赤い色をしているけど、特別な材料を使っているわけではないんだよ。日本酒と同じように、米と米麹、水から作られるんだ。ただ、発酵が終わった時に『灰』を入れる点が大きく違う。この灰が赤酒の独特の色と風味を生み出すんだ。

お酒を知りたい

へえー、灰を入れるんですか!灰を入れると、どうして赤くなるんですか?

お酒のプロ

灰にはアルカリ性の成分が含まれている。これがお酒の色素と反応することで、赤褐色になるんだよ。また、灰を入れることで、お酒の酸味を和らげたり、保存性を高めたりする効果もあるんだ。熊本地方で作られる赤酒は、料理にもよく使われる独特の調味料と言えるね。

赤酒とは。

熊本地方で作られている、赤みがかった茶色の色をしたお酒「赤酒」について説明します。このお酒は、日本酒とよく似た方法で、米と麹を発酵させてできる「もろみ」を造ります。そして、発酵が終わるときに灰を加えるのが特徴です。

赤酒とは

赤酒とは、熊本地方を代表する独特のお酒です。その名の通り、赤みを帯びた褐色が特徴で、一見すると濃い紅茶のようにも見えます。原料は清酒と同じく米を使い、麹と水を加えて発酵させて造られますが、製法に大きな違いがあります。

まず、お米を蒸して麹と水を加え、タンクの中で発酵させます。この工程は清酒造りと同じですが、赤酒ならではの特徴は、発酵の最終段階で「灰汁(あく)」と呼ばれるものを加えることです。この灰汁は、木を燃やしてできた灰を水に浸し、その上澄み液を集めたものです。灰汁にはアルカリ性の成分が含まれており、これを入れることで発酵が止まり、同時に酒の色が赤褐色に変化します。まるで魔法のように色が変わる様子は、古くから人々を魅了してきたことでしょう。

灰汁には、酒の保存性を高める効果もあります。アルカリ性の環境は、雑菌の繁殖を抑える働きがあるため、赤酒は常温でも比較的長持ちします。かつて冷蔵庫のない時代には、この保存性の高さは非常に貴重なものだったと考えられます。

こうして出来上がった赤酒は、甘味、酸味、うま味、渋味、そしてかすかな苦味が複雑に絡み合い、奥深い味わいを醸し出します。例えるなら、熟した果実のような濃厚な甘みと、それを引き締める心地よい酸味、そして後味に感じるほろ苦さが絶妙なバランスで調和しています。

この独特の風味は料理にもよく合います。煮物に使うと、素材の旨味を引き出し、コクと深みを与えます。また、照り焼きのタレに使うと、つややかな照りとともに、まろやかな甘みと風味をプラスしてくれます。その他、肉や魚の臭みを消す効果もあるため、下味にも活用できます。まさに、熊本の食文化を支える名脇役と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 色 | 赤みを帯びた褐色 |

| 原料 | 米、麹、水 |

| 製法の特徴 | 発酵の最終段階で灰汁(木灰の上澄み液)を加える |

| 灰汁の効果 |

|

| 味 | 甘味、酸味、うま味、渋味、かすかな苦味の複雑な味わい |

| 料理への用途 |

|

製法の秘密

赤酒造りは、日本酒造りとよく似た工程を踏みますが、灰汁を加える点が大きく異なります。まず、蒸した米に麹菌を振りかけて麹を作ります。この麹を水と混ぜ合わせ、酒母と呼ばれる酛(もと)を仕込みます。ここまでは日本酒の造り方とほぼ同じです。次に、この酒母に蒸米、麹、水を混ぜて発酵させます。この工程を醪(もろみ)仕込みと言います。日本酒ではこの後、じっくりと発酵を続けるところですが、赤酒造りではここで灰汁を加えます。灰汁は、草木を焼いてできた灰を水に溶かしたものです。灰汁を加えることで、醪の発酵が止まり、同時に赤褐色に変化していきます。これは、灰汁に含まれるアルカリ性の成分と、醪に含まれる糖分やアミノ酸などが反応するためです。まるで魔法のように色が変わる様子は、長年酒造りに携わる職人たちにとっても、神秘的で心惹かれる瞬間です。灰汁には、醪の発酵を止めるだけでなく、雑菌の繁殖を抑える働きもあります。そのため、赤酒は日本酒に比べて保存性が良く、長期間熟成させることができます。使用する灰の種類や加える量、そして加えるタイミングによって、赤酒の色合いや風味、味わいは微妙に変化します。それぞれの蔵元は、長年培ってきた経験と独自の技術に基づき、灰汁の扱いを調整することで、その蔵ならではの独特の風味を持つ赤酒を追求しています。代々受け継がれてきた技と、自然の恵みである灰の絶妙な組み合わせが、赤酒独特の深い味わいを生み出しているのです。

| 工程 | 説明 | 日本酒との違い |

|---|---|---|

| 麹づくり | 蒸した米に麹菌を振りかけて麹を作る。 | 同じ |

| 酒母仕込み | 麹を水と混ぜ合わせ、酒母(もと)を仕込む。 | 同じ |

| 醪(もろみ)仕込み | 酒母に蒸米、麹、水を混ぜて発酵させる。 | 同じ |

| 灰汁添加 | 醪に灰汁を加える。 | 日本酒にはない工程。灰汁を加えることで発酵が止まり、赤褐色に変化する。 |

| 熟成 | 長期間熟成させることができる。 | 日本酒より保存性が良い。 |

独特の風味

赤酒はその名の通り、美しい紅色をしたお酒です。しかし、その魅力は色だけにとどまりません。何よりも特徴的なのは、五味が複雑に絡み合い織りなす独特の風味です。口に含むと、まず柔らかな甘味が広がります。この甘味は、米麹が米のデンプンを糖に変えることで生まれます。次に、ほんのりと酸味が感じられます。これは、酒造りの過程で自然に生まれる有機酸によるものです。そして、うま味が舌を包み込みます。麹菌や酵母が作り出すアミノ酸やペプチドが、この豊かなうま味の源です。甘味、酸味、うま味が調和することで、奥深い味わいが生まれます。さらに、渋味が全体を引き締め、後味に心地よい余韻を残します。この渋味は、米のタンパク質や麹由来の成分によるものです。最後に、わずかな苦味が全体の味をまとめ上げます。これらの五味が絶妙なバランスで調和し、他のどんなお酒にも似ていない、赤酒ならではの味わいを作り出しているのです。灰汁を使うことで生まれる香ばしさも、赤酒の大きな特徴です。灰汁は、木灰を水に浸して得られる上澄み液のことです。独特の香ばしさだけでなく、お酒の色を鮮やかな紅色にする効果もあります。この香ばしさは、煮物や照り焼きなどの和食によく合います。料理にコクと深みを与え、味に奥行きを持たせます。赤酒は、調味料としても大変優れています。砂糖の代わりに使うと、まろやかな甘味とコクが加わります。醤油の代わりに使うと、料理に複雑な風味と照りを与えます。近年では、その独特の風味を生かして、カクテルやデザートにも使われるようになってきました。赤酒の持つ可能性は、まだまだ広がり続けていると言えるでしょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 色 | 美しい紅色 |

| 味 | 五味(甘味、酸味、うま味、渋味、苦味)が複雑に絡み合い、独特の風味を醸し出す。

|

| 香り | 灰汁による香ばしさ |

| 用途 |

|

| 相性の良い料理 | 煮物、照り焼きなどの和食 |

歴史と文化

赤酒は、日本の豊かな食文化を彩るお酒の一つであり、その歴史は江戸時代中期にまで遡ります。 肥沃な土地と温暖な気候に恵まれた熊本は、当時から米どころとして知られていました。同時に、木灰を用いた灰汁作りも盛んに行われており、この二つの地域資源が結びつくことで、赤酒は誕生しました。

赤酒造りは、まず蒸した米に麹を加えて糖化させ、そこに灰汁を加えて仕込みます。灰汁を加えることで雑菌の繁殖が抑えられ、独特の風味と鮮やかな琥珀色が生まれます。こうして生まれた赤酒は、長期保存が可能という特徴も持ち、当時の生活において貴重な栄養源として重宝されました。

熊本では、赤酒は単なるお酒ではなく、様々な料理の味付けや風味付けに欠かせない調味料としても活用されてきました。例えば、煮物や照り焼きなどに加えることで、コクと深みが増し、まろやかな味わいに仕上がります。また、魚の臭みを消す効果もあるため、魚料理にもよく使われます。郷土料理である「太平燕」や「だご汁」などにも赤酒が使われ、熊本の食文化に深く根付いています。

赤酒は、冠婚葬祭などの儀式や祝い事にも欠かせない存在でした。お祝いの席では、赤飯と共に振る舞われ、人々の喜びを分かち合う象徴となっていました。また、お正月の鏡餅にも添えられ、その一年が良い年であるようにとの願いが込められていました。

現在でも、熊本には多くの蔵元があり、伝統的な製法を守りながら、高品質な赤酒を造り続けています。時代の変化と共に、飲み方や用途も多様化し、カクテルのベースとして使われたり、お菓子の材料として利用されるなど、新たな可能性も広がっています。先人たちの知恵と工夫が詰まった赤酒は、熊本の歴史と文化を語る上で欠かせない存在であり、未来へと受け継いでいくべき貴重な財産です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 起源 | 江戸時代中期、熊本県 |

| 原料 | 米、麹、灰汁 |

| 製法 | 蒸米に麹を加え糖化、灰汁を加えて仕込み |

| 特徴 | 独特の風味、鮮やかな琥珀色、長期保存可能 |

| 用途 |

|

| 文化的意義 | 熊本の歴史と文化を語る上で欠かせない存在 |

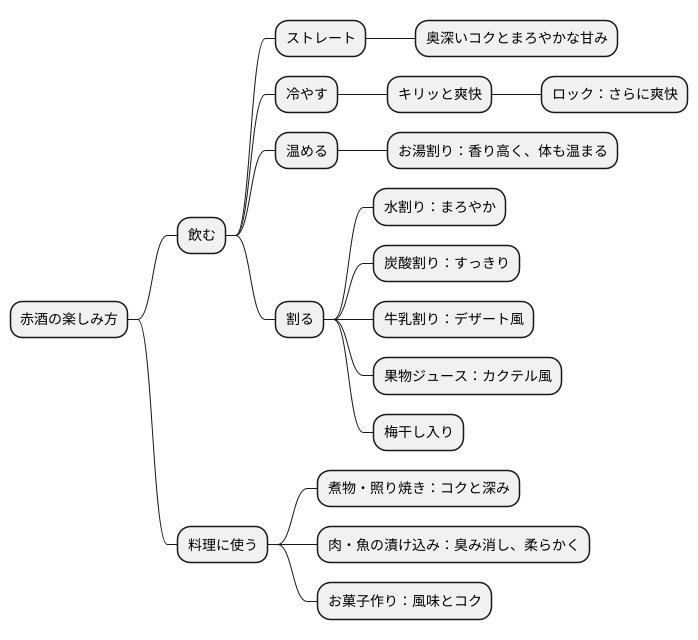

楽しみ方

赤酒は、その深い味わいと豊かな香りが魅力のお酒で、様々な楽しみ方ができます。まず、ストレートでじっくりと味わう方法です。赤酒本来の風味をダイレクトに感じることができ、奥深いコクとまろやかな甘みを堪能できます。また、冷やして飲むのもおすすめです。キリッと冷えた赤酒は、のど越しが良く、暑い時期にぴったりです。氷を入れてロックにすれば、さらに爽快感が増します。一方、寒い時期にはお湯割りがおすすめです。温めることで香りが引き立ち、体の芯から温まります。お湯の量を調整することで、自分好みの濃さにすることができます。

さらに、赤酒は他の飲み物と混ぜて楽しむこともできます。例えば、水で割ることで、まろやかな味わいに変化します。炭酸水で割れば、すっきりとした飲み口になります。また、牛乳で割るのもおすすめです。まろやかで優しい味わいは、まるでデザートのようです。その他にも、果物ジュースと混ぜてカクテル風にアレンジしたり、梅干しを入れて楽しむのも良いでしょう。

赤酒は料理にも活用できます。煮物や照り焼きに赤酒を加えることで、コクと深みが増し、料理全体がより一層美味しくなります。また、肉や魚を赤酒に漬け込むことで、臭みを消し、柔らかく仕上げることができます。その他、お菓子作りにも使えます。ケーキやクッキーの生地に赤酒を混ぜ込むことで、独特の風味とコクが加わり、ワンランク上の味わいに仕上がります。このように、赤酒は飲み物としてだけでなく、料理やお菓子作りにも活用できる万能なお酒です。ぜひ様々な方法を試して、自分好みの楽しみ方を見つけてみてください。