酒の香りの奥深さ:上立ち香の世界

お酒を知りたい

先生、『上立ち香』って、お酒を利猪口(ききちょこ)に入れてしばらくすると消えてしまう香りだっていうのはなんとなくわかるんですけど、もっと具体的にどんな香りなんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『上立ち香』は、お酒を注いだ時に最初にふわっと香る、フレッシュな香りだよ。例えるなら、果物のようなフルーティーな香りだったり、お花のようなフローラルな香りだったりするんだ。お酒の種類によって、様々な香りが楽しめるんだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、果物とかお花の香りがするお酒もあるんですか?どんなお酒ですか?

お酒のプロ

例えば、吟醸香と呼ばれる、バナナやメロンのようなフルーティーな香りのするお酒もあるし、大吟醸になると、リンゴや洋梨のような、より華やかな香りが楽しめるよ。他にも、お花のような香りのするお酒もあるから、色々な種類のお酒を飲み比べて、自分好みの香りを見つけるのも楽しいんじゃないかな。

上立ち香とは。

お酒の香りを表す言葉に『上立ち香』というものがあります。これは、日本酒の入ったお猪口などに鼻を近づけたときに感じる香りです。時間が経つと消えてしまう、すぐに感じられる香りです。

最初の香り

お酒との出会いは、口にするずっと前から始まっていると言えるでしょう。グラスに注がれたばかりのお酒に、そっと鼻を近づけてみてください。立ち上ってくる馥郁たる香りは「上立ち香」と呼ばれ、お酒の第一印象を決める大切な役割を担っています。まるで人との出会いのように、この最初の香りが、そのお酒への興味や期待感を大きく左右するのです。この上立ち香は、お酒の種類や造り方によって千差万別です。例えば、果実を原料としたお酒であれば、熟した果実を思わせる甘く華やかな香りが漂うでしょう。一方、米を原料としたお酒であれば、穏やかで落ち着いた米の香りが鼻腔をくすぐります。その他にも、木の樽で熟成させたお酒であれば、樽由来の香ばしい香りが感じられることもあります。このように、上立ち香は、そのお酒がどのように造られたのか、どんな原料が使われているのかを物語る、いわばお酒の履歴書のようなものです。上立ち香をじっくりと嗅ぎ分けることで、これから味わうお酒への期待感が高まるだけでなく、そのお酒の個性や特徴を理解する手がかりを得ることができるのです。グラスを傾ける前に、まずはこの繊細で移ろいやすい香りに意識を集中してみましょう。数秒後、また数分後と、時間の経過とともに香りが変化していく様を楽しむのも一興です。慌ただしい日常を忘れ、静かに香りを楽しむことで、お酒との対話が深まり、より豊かな時間となるでしょう。まるで絵画を鑑賞するように、五感を研ぎ澄まし、上立ち香が織りなす奥深い世界を探求してみてください。きっと、新しい発見があるはずです。

| 段階 | 説明 | 香り |

|---|---|---|

| 上立ち香 | お酒に鼻を近づけたときに最初に感じる香り。お酒の第一印象を決める。 | 果実由来の甘い香り、米由来の穏やかな香り、樽由来の香ばしい香りなど |

香りの種類

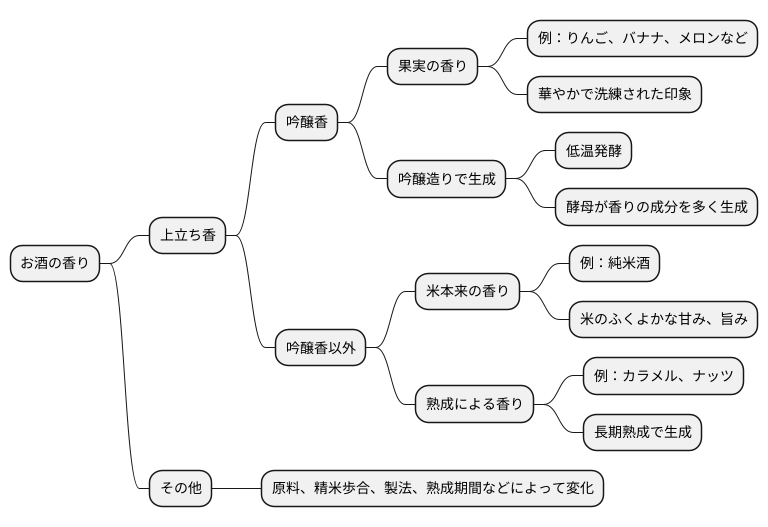

お酒の香りは、まずグラスに注いだ瞬間に鼻腔をくすぐる上立ち香から感じ始めます。この上立ち香は、大きく二つに分けられます。一つは吟醸造りで生まれる吟醸香、もう一つはそれ以外の香りです。

吟醸香は、果物を思わせる華やかな香りが特徴です。例えば、熟したりんごやバナナ、みずみずしいメロンなど、様々な果物の香りが複雑に絡み合い、華やかで洗練された印象を与えます。この吟醸香は、低温でじっくりと発酵させる吟醸造りという特別な製法によって生み出されます。吟醸造りでは、酵母が香りの成分を多く作り出すため、フルーティーで華やかな香りが際立つのです。吟醸酒と呼ばれるお酒には、この吟醸香が豊かに感じられるものが多いです。

一方、吟醸香以外の香りも、お酒の魅力を語る上で欠かせません。その代表格と言えるのが、米本来の香りです。純米酒のように米、米麹、水だけで造られたお酒には、お米のふくよかな甘みや旨みが凝縮された、奥深い香りが感じられます。また、熟成によって生まれる香りも、お酒の複雑さを引き立てます。長期間熟成されたお酒には、まるで砂糖を煮詰めたような甘いカラメルや、香ばしいナッツを思わせる複雑な香りが現れ、熟成を経たお酒ならではの奥深さを演出します。

このようにお酒の香りは実に様々で、原料となる米の種類や精米歩合、製法、熟成期間など、様々な要因によって変化します。それぞれの香りの違いを意識して味わうことで、お酒の奥深さをより一層楽しむことができるでしょう。

香りの感じ方

お酒の香りは、味わいを豊かにする大切な要素です。その香りをより深く楽しむためには、お酒の温度やグラスの形状に気を配ることが重要です。お酒の種類や温度によって、香りの広がり方が大きく変わってきます。

冷酒の場合、低い温度は香りを抑えてしまうことがあります。せっかくの繊細な香りが隠れてしまわないように、グラスを少し温めてからお酒を注ぐと良いでしょう。手のひらでグラスを包み込むようにして温める方法や、ぬるま湯で軽くすすぐ方法などがあります。温めることで、閉じ込められていた香りが解き放たれ、より華やかに立ち上がります。

一方、熱燗は温度が高すぎると香りが飛んでしまうため、適温を保つことが大切です。熱燗の温度は、お酒の種類や好みによりますが、一般的には40度から55度くらいが良いとされています。温度計を使うと、より正確に温度管理ができます。適切な温度で温めることで、米の旨みやふくよかな香りが引き立ちます。

グラスの形状も香りの感じ方に大きく影響します。口のすぼまったチューリップ型のグラスは、香りをグラスの中に閉じ込めるため、時間をかけてじっくりと香りを堪能することができます。一方、口の広いグラスは、香りがすぐに広がるため、華やかな香りを一気に楽しむことができます。お酒の種類や自分の好みに合わせて、グラスを選ぶと良いでしょう。これらの要素を意識することで、お酒の香りをより深く感じることができるでしょう。香りを楽しみながら、お酒を味わうひとときを大切にしましょう。

| お酒の種類 | 温度 | グラス | 香り |

|---|---|---|---|

| 冷酒 | 低温 | 少し温めたグラス | 繊細な香り |

| 熱燗 | 40~55℃ | – | 米の旨み、ふくよかな香り |

| – | – | チューリップ型 | 香りを閉じ込める |

| – | – | 口広 | 香りがすぐに広がる |

香りの変化

お酒をグラスに注ぐと、立ち上る香りは時間とともに表情を変えていきます。注いだばかりの瞬間は、生まれたての果実のようなみずみずしい香りや、花束を鼻先に近づけた時のような華やかな香りが私たちの鼻腔をくすぐります。この香りは「上立ち香」と呼ばれ、お酒の第一印象を決める大切な要素です。

時間が経つにつれて、この上立ち香は変化していきます。まるで静かに呼吸をするように、荒々しかった香りが次第に落ち着きを取り戻し、角が取れてまろやかになっていきます。香りの成分が空気と触れ合うことで変化していくため、同じお酒でも、グラスに注いでから数分後、数十分後では全く異なる香りを放つのです。この変化こそがお酒の奥深さであり、私たちを魅了する要素の一つと言えるでしょう。

お酒をじっくりと味わうためには、まずこの香りの変化に意識を向けてみましょう。グラスを傾けずに、鼻を近づけて上立ち香を深く吸い込み、その香りの特徴を捉えます。それから少し時間を置き、再び香りを確認してみましょう。先ほどとは異なる香りを感じ取ることができるはずです。この香りの変化を楽しみながら、お酒を口に含めば、味わいの変化もより一層深く感じることができます。香りと味わいの変化を共に楽しむことで、お酒の奥深さを堪能し、豊かな時間を過ごすことができるでしょう。

| 時間 | 香り | 説明 |

|---|---|---|

| 注いだ直後 | 上立ち香 | みずみずしい果実や花のような華やかな香り。お酒の第一印象を決める。 |

| 数分後、数十分後 | 変化した香り | 上立ち香が落ち着き、角が取れてまろやかになる。空気と触れ合うことで香りが変化する。 |

お酒選びのポイント

お酒選びは、自分にとって楽しいひとときとするためには重要な要素です。多くの種類の中から自分にぴったりの一本を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。中でも、お酒を口に含む前に感じる香り、すなわち上立ち香は、お酒の個性を最初に感じ取る大切な手がかりとなります。

上立ち香は、大きく分けて華やかで果実を思わせるもの、穏やかで米の風味を感じさせるものなど、様々な種類があります。例えば、華やかな香りが好みであれば、吟醸酒がおすすめです。吟醸酒は、低温でじっくりと発酵させることで、りんごやバナナのようなフルーティーな香りが生まれます。吟醸香と呼ばれるこの香りは、華やかで軽やかな印象を与え、食前酒としても人気です。一方、米本来の香ばしい香りを楽しみたい方には、純米酒が最適です。純米酒は、米と米麹だけで作られるため、米の旨味と香りがストレートに感じられます。落ち着いた雰囲気の中で、じっくりとお酒を味わいたい時におすすめです。

また、上立ち香だけでなく、お酒の色やとろみ、ラベルに記載されている情報も参考にすると良いでしょう。精米歩合は、米をどれだけ削ったかを表す数値で、数値が低いほど雑味が少なく、すっきりとした味わいになります。また、特定名称酒には、それぞれ製造方法や原料に規定があり、ラベルに表示されています。これらの情報を理解することで、より自分に合ったお酒を選ぶことができます。

さらに、酒屋の店員さんに相談するのも一つの方法です。自分の好みや料理との組み合わせなどを伝えることで、的確なアドバイスをもらえるでしょう。お酒選びに迷った時は、積極的に店員さんに話しかけてみましょう。

このように、上立ち香を意識し、様々な情報を参考にしながらお酒を選ぶことで、お酒の世界はより深く、楽しいものになるでしょう。自分にとって最高の一本を見つける喜びを、ぜひ味わってみてください。

| 種類 | 特徴 | おすすめの場面 |

|---|---|---|

| 吟醸酒 | 華やかでフルーティーな吟醸香(りんご、バナナのような香り) 軽やかな印象 |

食前酒 |

| 純米酒 | 米本来の香ばしい香り 米の旨味と香り |

落ち着いた雰囲気でじっくりと味わいたい時 |

その他

- お酒選びのポイント:上立ち香、色、とろみ、ラベル情報(精米歩合、特定名称酒)

- 精米歩合:数値が低いほど雑味が少なくすっきりとした味わい

- 酒屋の店員に相談:好みや料理との組み合わせを伝え、アドバイスをもらう

まとめ

お酒を味わう喜びは、口にする前から始まっていると言えるでしょう。グラスに注がれたお酒から立ち上る香りは「上立ち香」と呼ばれ、お酒の個性を雄弁に物語る大切な要素です。お酒を口に含む前に、まずこの香りをじっくりと楽しむことで、これから味わうお酒への期待感が高まり、より深く、豊かに味わうことができるのです。

上立ち香は、お酒の種類によって千差万別です。例えば、米から造られたお酒であれば、米の甘く柔らかな香りが漂いますし、麦から造られたお酒であれば、香ばしく力強い香りが特徴です。また、果実を原料としたお酒では、フルーティーで爽やかな香りが鼻腔をくすぐります。このように、原料の違いによって様々な香りが生まれるため、上立ち香を嗅ぎ分けることで、お酒の種類を判別するヒントにもなります。

さらに、同じ種類のお酒でも、製法や熟成期間の違いによって、香りのニュアンスは微妙に変化します。例えば、長い時間をかけて熟成されたお酒は、複雑で奥深い香りを持ち、若いお酒はフレッシュで軽やかな香りを放ちます。また、製造過程で加えられる酵母の種類によっても、香りの特徴は大きく左右されます。このように、香りは、お酒の個性を知るための重要な情報源と言えるでしょう。

上立ち香をより深く楽しむためには、香りの種類や感じ方、変化などを理解することが大切です。香りの表現方法を学ぶことで、自分のお酒の好みをより明確に把握することができます。また、様々な表現方法を知ることで、お酒選びの幅も広がり、新しいお酒との出会いも楽しめるようになります。様々なお酒の香りを楽しみながら、自分好みのお酒を探し求め、お酒の世界をより深く探求してみてください。上立ち香は、お酒の魅力を最大限に引き出す、大切な鍵となるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 上立ち香とは | グラスに注がれたお酒から立ち上る香り。お酒の個性を示す重要な要素。 |

| 上立ち香の役割 | お酒への期待感を高め、より深く豊かに味わうことができる。お酒の種類を判別するヒントにもなる。 |

| 原料による香りの違い |

|

| 製法・熟成による香りの違い |

|

| 上立ち香を楽しむためのポイント | 香りの種類、感じ方、変化を理解する。香りの表現方法を学ぶ。 |

| 上立ち香を楽しむメリット | お酒の好みを明確に把握できる。お酒選びの幅が広がり、新しいお酒との出会いを楽しめる。 |