お酒の味わい深める『引込み香』

お酒を知りたい

先生、『引込み香』って、お酒を飲むときに鼻から抜ける香りですよね?どんな香りか想像しづらいのですが、もう少し詳しく教えていただけますか?

お酒のプロ

そうだね。『引込み香』は、お酒を口に含んで、くるくる回してから鼻に抜ける香りのことだよ。香りはお酒の種類によって様々で、果物のような甘い香りや、お花のような華やかな香り、米のような穀物の香りなど、色々な香りがあるんだ。

お酒を知りたい

なるほど。お酒によって香りが違うんですね!でも、ただお酒を飲むだけじゃなくて、口に含んで回したり、鼻から息を抜いたりする必要があるんですか?

お酒のプロ

そうだよ。お酒を口に含んで回すことで、香りの成分が空気に触れて揮発しやすくなるんだ。そして、鼻から息を抜くことで、その揮発した香りを鼻の奥にある嗅覚器官で感じることができる。こうすることで、『引込み香』をより深く味わうことができるんだよ。

引込み香とは。

お酒の言葉で「引込み香」というものがあります。これは、日本酒を口に含んで、すすりながら口の中全体に回し、鼻から息を出す時に、吐く息と一緒に感じる香りのことです。口の中での香り、含んだ時の香りとも呼ばれます。

香りとは

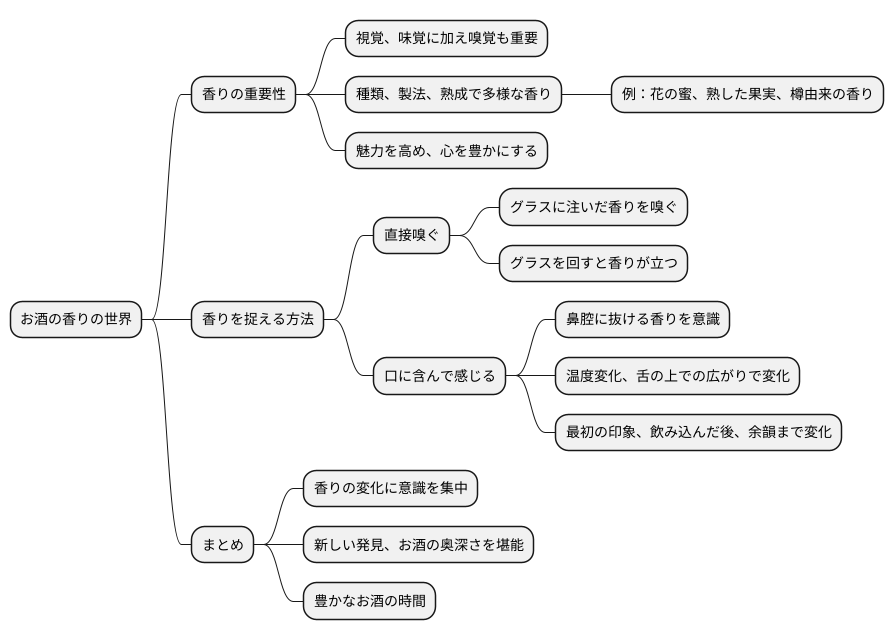

お酒を味わう喜びは、視覚、味覚と並んで、香り、すなわち嗅覚からもたらされる情報が大きな役割を担っています。お酒の種類や製法、熟成の度合いによって、その香りは千差万別であり、私たちに様々な印象を与えてくれます。

例えば、華やかな花の蜜を思わせる香り、熟した果実のような甘い香り、あるいは長い年月をかけて熟成された樽由来の芳醇な香りなど、表現方法は実に多岐に渡ります。このような多彩な香りは、お酒の魅力をより一層引き立て、私たちの心を豊かにしてくれるのです。香りを意識することで、お酒との出会いはさらに奥深いものとなります。

お酒の香りを捉える方法は、大きく分けて二つあります。一つは、グラスに注がれたお酒を鼻に近づけ、直接的に香りを嗅ぐ方法です。これは、お酒の第一印象を掴む上で非常に重要です。グラスを軽く回すと、香りがより一層立ち上り、隠れていた繊細な香りも感じ取ることができるでしょう。

もう一つは、お酒を口に含んだ際に鼻腔へと抜ける香りを意識する方法です。口に含んだお酒の温度変化や、舌の上での広がりと呼応するように、香りは刻一刻と変化していきます。最初の印象から、飲み込んだ後、そして余韻に至るまで、様々な香りの要素が複雑に絡み合い、奥深い世界を織りなします。

このように、お酒の香りは、単に鼻で嗅ぐだけでなく、口に含み、味わう過程全体を通して楽しむことで、その真価を発揮するのです。香りの変化に意識を集中することで、まるで宝探しのように、次々と新しい発見が生まれ、お酒の奥深さをより深く堪能することができるでしょう。丁寧に香りを味わうことで、お酒との時間はさらに豊かなものとなるはずです。

引込み香について

引込み香とは、お酒を口に含んだ際に鼻に抜ける香りのことを指します。口中香や含み香とも呼ばれ、お酒の味わいを深く知る上で欠かせない要素です。お酒を口に含み、舌の上で転がし、ゆっくりと息を鼻から出すことで、この複雑で繊細な香りを感じ取ることができます。

まず、引込み香は、上立香とは異なる点に注意が必要です。上立香とは、お酒をグラスに注いだ時に立ち上る香りで、主に揮発性の高い成分が感じられます。一方、引込み香は、お酒が口中の温度や唾液と混じり合うことで生まれる香りです。そのため、上立香では感じ取れなかった隠れた香りが現れたり、香りが変化したりすることがあります。

口に含んだお酒を舌の上で転がすことで、お酒の様々な成分が唾液と混ざり合い、香りが生まれます。この時、温度変化も重要な役割を果たします。体温によって温められたお酒からは、より複雑で奥行きのある香りが立ち上ります。さらに、舌で感じるお酒の甘味、酸味、苦味、渋味、旨味といった味わいと香りが複雑に絡み合い、より一層豊かな香りの世界が広がります。

引込み香をより鮮明に感じ取るためには、五感を意識することが大切です。お酒の色合いやとろみ具合を目で見て、香りを鼻で感じ、舌で味わいを確かめ、口の中で広がる温度や舌触りを感じ取る。そして、ゆっくりと鼻から息を吐き出すことで、繊細な引込み香を捉えることができます。

このように、引込み香は、単に香りを嗅ぐだけでなく、口に含み、舌で味わい、五感をフル活用することで初めてその真価を発揮します。お酒の奥深い世界を堪能するためにも、引込み香を意識して味わうことをお勧めします。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 別称 | 口中香、含み香 |

| 定義 | お酒を口に含んだ際に鼻に抜ける香り |

| 体験方法 | お酒を口に含み、舌の上で転がし、ゆっくりと鼻から出す |

| 上立香との違い | 上立香はグラスに注いだ時に立ち上る香り。引込み香は口中の温度や唾液と混じり合うことで生まれる香り。 |

| 香りの生成 | 口に含んだお酒が唾液と混ざり合い、温度変化も影響する。 |

| 味わいの影響 | 甘味、酸味、苦味、渋味、旨味と香りが複雑に絡み合う。 |

| 感じ方のポイント | 五感を意識する(視覚、嗅覚、味覚、触覚)。 |

引込み香の感じ方

お酒の豊かな香りを深く楽しむ方法の一つに、引込み香というものがあります。これは、お酒を口に含んだ後、鼻から息をゆっくりと吐き出すことで、鼻腔に広がる香りを味わう方法です。

まず、少量のお酒を口に含みます。一度にたくさん口に含むのではなく、ほんのひと口で十分です。そして、舌全体にお酒を行き渡らせ、口の中でお酒を軽く転がすようにしてみましょう。この時、口を完全に閉じてしまうのではなく、少しだけ隙間を開けておくのがコツです。

次に、鼻からゆっくりと息を吐き出します。まるで静かにため息をつくように、穏やかに息を吐き出すことで、お酒の香りが鼻腔へと導かれます。この時、慌てずに時間をかけて、香りの変化をじっくりと味わってみましょう。最初はわずかな香りしか感じられないかもしれませんが、集中して意識を向けることで、様々な香りが複雑に絡み合い、変化していく様子を感じ取ることができるでしょう。

この引込み香は、一度試しただけで全てを理解しようとするのではなく、何度か繰り返して試すことが大切です。同じお酒でも、試す度に異なる香りの発見があるかもしれません。また、お酒の温度や保存状態によっても香りが微妙に変化します。例えば、冷酒と燗酒では、同じお酒でも全く異なる香りが楽しめることがあります。このように、様々な条件で試してみることで、そのお酒の個性をより深く理解し、自分好みの味わい方を見つけることができるでしょう。

引込み香を意識的に感じることで、今まで気づかなかったお酒の奥深さを再発見し、より豊かな味わいを楽しむことができるようになります。ぜひ、様々な種類のお酒で試してみて、自分にとって心地よい香りの世界を探求してみてください。

| ステップ | 説明 | ポイント |

|---|---|---|

| お酒を口に含む | 少量のお酒を口に含み、舌全体に行き渡らせ、口の中で軽く転がす。 | 一度にたくさん口に含まず、ほんのひと口で十分。口を少しだけ開けておく。 |

| 鼻から息を吐き出す | 鼻からゆっくりと息を吐き出し、鼻腔に広がる香りを味わう。 | 静かにため息をつくように、穏やかに息を吐き出す。慌てずに時間をかけて、香りの変化をじっくりと味わう。 |

| 繰り返し試す | 同じお酒でも、試す度に異なる香りの発見がある。お酒の温度や保存状態によっても香りが変化する。 | 冷酒と燗酒では、同じお酒でも全く異なる香りが楽しめる。様々な条件で試してみることで、お酒の個性をより深く理解し、自分好みの味わい方を見つけることができる。 |

表現の多様性

お酒の香りは、例えるなら、多様な楽器が奏でる美しい調べのようです。同じ原料である米から造られるにもかかわらず、その香りは驚くほど多彩で、味わいを一層深く豊かに彩ります。

まず、華やかな香りの代表格として挙げられるのが、吟醸造りで生まれる吟醸香です。まるで熟した果実のように甘く華やかで、メロンやバナナ、リンゴなど、様々な果物に例えられます。若々しく溌剌とした香りが鼻腔をくすぐり、お酒を口に含む前から心地よい高揚感をもたらしてくれます。

一方、熟成を経て生まれる老香は、長い年月が刻まれた歴史の重みを感じさせる、奥深い香りです。まるで古びた書物や枯葉、乾いた木を思わせる、落ち着いた香りが特徴です。これらの香りは、時間をかけてじっくりと熟成させることで生まれる、円熟した味わいの証と言えるでしょう。

また、米本来の甘みを存分に感じさせる香りもあります。炊きたてのご飯や、蒸した餅のような、柔らかく温かみのある香りは、日本人にとってどこか懐かしく、安心感を与えてくれるでしょう。

さらに、同じお酒であっても、温度や保存状態によって香りが変化する点も、お酒の魅力の一つです。冷やして飲むことで、スッキリとした爽やかな香りが際立ち、まるで清流を思わせるような透明感が生まれます。一方、温めて飲むことで、まろやかで温かみのある香りが花開き、包み込むような優しさを感じさせてくれます。

お酒の香りを表現するのに、決まった言葉はありません。感じたままを自由に表現することで、自分だけの言葉でお酒の個性を捉え、より深くお酒と向き合うことができるでしょう。まるで絵を描くように、あるいは詩を詠むように、自由に香りを表現してみてください。そうすることで、お酒との対話はさらに豊かになり、新たな発見が生まれることでしょう。

| 香りの種類 | 特徴 | 例え |

|---|---|---|

| 吟醸香 | 華やか、フルーティー | メロン、バナナ、リンゴなどの果物 |

| 老香 | 落ち着きのある、熟成した香り | 古びた書物、枯葉、乾いた木 |

| 米の香り | 甘く、温かみのある香り | 炊きたてのご飯、蒸した餅 |

| 冷酒の香り | スッキリとした爽やかな香り | 清流 |

| 温酒の香り | まろやかで温かみのある香り | – |

他の要素との関係

お酒の味わいは、香り、味、舌触りなど、様々な要素が複雑に絡み合って生まれる繊細な芸術作品のようなものです。中でも、引込み香は、他の要素と深く結びつき、お酒全体の印象を大きく左右する重要な役割を担っています。

例えば、果実を思わせる爽やかな引込み香を感じ取れるお酒は、口に含むと甘酸っぱく、まるで果汁のように軽やかで滑らかな舌触りが特徴的です。このようなお酒は、春のうららかな陽気や夏の瑞々しい果実を連想させ、心地よい気分にさせてくれます。

一方、長い年月をかけて熟成されたお酒は、奥深い引込み香を放ちます。それは、木の樽でじっくりと時を重ねたことで生まれる、落ち着いた香りです。このようなお酒は、口に含むと豊かなコクと深い味わいが広がり、とろりとしたまろやかな舌触りで舌を包み込みます。まるで熟練の職人が丹精込めて作り上げた工芸品のように、重厚で風格のある味わいが楽しめます。

このように、引込み香と味や舌触りは、互いに影響し合い、見事な調和を見せています。果実のような香りは、甘酸っぱい味と軽やかな舌触りをより一層引き立て、熟成香は、深い味わいとまろやかな舌触りを一層際立たせます。

お酒を味わう際には、引込み香だけでなく、味、舌触り、見た目、そして温度など、あらゆる要素に意識を向け、五感をフル活用することが大切です。それぞれの要素がどのように絡み合い、調和しているのかを感じ取ることで、お酒の魅力をより深く理解し、味わいを最大限に楽しむことができるでしょう。まるでオーケストラの演奏のように、様々な要素が織り成すハーモニーを堪能することで、お酒の世界はより豊かで奥深いものへと広がっていくでしょう。

| 引込み香 | 味 | 舌触り | イメージ |

|---|---|---|---|

| 果実を思わせる爽やかな香り | 甘酸っぱい | 軽やか、滑らか | 春のうららかな陽気、夏の瑞々しい果実 |

| 奥深い熟成香 (木の樽) | 豊かなコクと深い味わい | とろりとしたまろやか | 熟練の職人が丹精込めて作り上げた工芸品 |

まとめ

お酒をもっと深く味わいたい、そんな気持ちを持ったことはありませんか? 晩酌の楽しみを一段と高めてくれるのが、「引込み香」です。これは、お酒を口に含んだ後、鼻に抜ける香り。ただ香りを嗅ぐだけでなく、口に含んで舌で転がし、そして鼻腔で感じることで、お酒が持つ複雑で奥深い香りの世界を体験できます。

まず、お酒を口に含みます。舌全体にゆっくりと広げ、お酒の温度や舌触りを感じてみましょう。次に、軽く息を吸い込み、鼻腔に香りを導きます。この時、鼻だけでなく、喉の奥にも意識を向けると、さらに複雑な香りが感じ取れるはずです。まるで香りが幾重にも重なり合い、美しいハーモニーを奏でているかのようです。

この引込み香は、お酒の種類によって千差万別。例えば、米から作られたお酒であれば、米の甘みやこうじの香りが鼻腔をくすぐり、麦から作られたお酒なら、こうばしい麦の香ばしさや熟成された香りが漂います。果実を原料としたお酒では、熟した果実の甘酸っぱい香りが口いっぱいに広がり、華やかな気分にさせてくれるでしょう。

引込み香を意識することで、今まで気づかなかったお酒の繊細な表情が見えてきます。例えば、同じ銘柄のお酒でも、製造方法や保管状態によって香りが微妙に変化することを発見できるかもしれません。また、料理との組み合わせによって香りがどのように変化するのかを試してみるのも楽しいでしょう。

そして、感じた香りを自分自身の言葉で表現してみてください。「花の香り」「果実の香り」といった単純な言葉ではなく、「春の野原を思わせる香り」「完熟した桃のような香り」など、具体的な情景を思い浮かべながら表現することで、お酒との対話はより一層深まります。まるで、お酒が語りかけてくるように感じられるかもしれません。

ぜひ、今日の晩酌から引込み香を意識してみてください。きっと、新しいお酒との出会いや、既に馴染みのあるお酒の新たな魅力を発見できるはずです。お酒の世界が、より豊かで、味わい深いものになるでしょう。