日本酒の奥深さ:枯らしの重要性

お酒を知りたい

先生、『枯らし』って日本酒造りの工程の一つですよね?どういう意味ですか?

お酒のプロ

そうだね。『枯らし』とは、精米したお米を貯蔵して、お米の熱や水分、そして状態を安定させる工程だよ。

お酒を知りたい

精米したお米をそのまま使わずに、一度貯蔵するんですね。どうして貯蔵する必要があるんですか?

お酒のプロ

お米を精米した直後は、熱や水分が不均一で不安定な状態なんだ。そのまま使うと、お酒の品質が安定しないことがある。だから、『枯らし』によってお米の状態を落ち着かせ、均一にすることで、美味しいお酒を造るための準備をするんだよ。

枯らしとは。

日本酒を作る過程で、『枯らし』という作業があります。これは、お米を精米した後に、お米の熱や水分を落ち着かせるために、蔵などに置いておくことです。

はじめに

日本酒は、米と水から生まれる日本の国酒です。その芳醇な香りと奥深い味わいは、世界中の人々を魅了し、近年では海外での人気も高まりを見せています。日本酒造りは、蒸した米に麹と水を加えて発酵させるという、一見シンプルな工程のように思われますが、実際には非常に複雑で繊細な技術と経験が必要です。その中で、「枯らし」と呼ばれる工程は、あまり知られていませんが、日本酒の味わいを決定づける重要な役割を担っています。

日本酒造りでは、発酵が終わった後、貯蔵の前に「火入れ」という加熱処理を行うのが一般的です。これは、酵素の働きを止めて酒質を安定させるために行われます。しかし、火入れを行うと、日本酒本来の風味や香りが損なわれる可能性があります。そこで、「枯らし」という技法が用いられます。枯らしとは、火入れを行わずに、低温でじっくりと時間をかけて熟成させる方法です。

枯らしは、火入れのような急激な変化を与えないため、日本酒本来の繊細な風味や香りを保ち、よりまろやかで深みのある味わいを引き出すことができます。ただし、火入れを行わない分、酒質の管理が非常に難しく、高度な技術と経験が必要です。温度管理を徹底し、雑菌の繁殖を防ぐために細心の注意を払わなければなりません。蔵人たちは、長年の経験と勘を頼りに、日々変化する酒の状態を見極めながら、最適な環境で枯らしを進めていきます。

枯らしによって生まれる日本酒は、火入れされたものとは異なる独特の風味を持ち、複雑で奥深い味わいが楽しめます。フレッシュな果実のような香りを保ちつつ、まろやかで深みのある味わいが特徴です。近年では、この枯らしの技法を用いた日本酒が注目を集めており、多くの酒蔵が独自の枯らしに挑戦しています。日本酒の奥深さを知るためには、ぜひ一度、枯らしによる日本酒を味わってみてください。その繊細な味わいは、きっと新たな発見をもたらしてくれるでしょう。

| 工程 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 火入れ | 加熱処理を行う。 | 酵素の働きを止め、酒質を安定させる。 | 風味や香りが損なわれる可能性がある。 |

| 枯らし | 火入れを行わず、低温でじっくりと熟成させる。 | 日本酒本来の繊細な風味や香りを保ち、まろやかで深みのある味わいを引き出す。 | 酒質の管理が難しく、高度な技術と経験が必要。雑菌の繁殖を防ぐために細心の注意が必要。 |

精米後の変化

お酒造りの最初の大切な作業、精米。これは、お米の外側を丁寧に削り、雑味のもとを取り除いて、中心部分のきれいな澱粉質だけを残す作業です。精米によって、お酒の味わいは大きく左右されます。しかし、精米した直後のお米は、削る際の摩擦熱で温度が上がってしまい、お米内部の水分も偏っている不安定な状態です。

お米の中の水分は、表面に近いほど多く、中心に行くほど少なくなっています。精米すると、水分量の多い外側が削られ、中心部の水分量の少ない部分が表面に出てきます。すると、お米は周りの空気から水分を吸収しようとします。同時に、摩擦熱によって温められたお米は、熱を放出しながら冷えていきます。このように、精米直後のお米は、温度と水分のバランスが崩れ、非常に不安定な状態にあるのです。

このような不安定な状態のお米を、そのまま次の工程である洗米や浸漬に進むとどうなるでしょうか。まず、お米の吸水が均一に行われず、米粒によって吸水量にばらつきが生じます。すると、蒸米のむらに繋がり、麹造りや酒母造りで酵母が均一に活動できなくなります。その結果、発酵が不安定になり、最終的に雑味のある、質の低いお酒になってしまうのです。

そこで、精米後の不安定なお米を落ち着かせ、均一な吸水を可能にするために、「枯らし」という工程が必要になります。枯らしとは、精米直後のお米を一定期間、適切な温度と湿度で貯蔵し、お米内部の水分と温度を安定させる工程です。じっくりと時間をかけてお米を休ませることで、後の工程で安定した品質のお酒を造ることができるのです。美味しいお酒を造るためには、精米後の「枯らし」までが、最初の重要な工程と言えるでしょう。

枯らしの目的

お酒造りの初期段階、精米を終えたばかりのお米は、摩擦熱によって温度が上がり、水分も偏っています。この状態では、後の工程である浸漬で水を均一に吸収することが難しく、発酵にも悪影響を及ぼします。そこで、「枯らし」と呼ばれる工程が必要となるのです。

枯らしの目的は、精米によって生じたお米の熱を取り除き、お米内部の水分を均一にすることです。具体的には、温度と湿度が管理された貯蔵庫でお米を一定期間寝かせます。この貯蔵庫は、外気の影響を受けにくい構造になっており、お米にとって最適な環境が保たれています。

貯蔵庫内の冷気でゆっくりとお米の温度を下げ、空気中の水分を吸わせることで、お米内部の水分バランスを整えていきます。

こうしてじっくりと時間をかけて行われる枯らしによって、お米の吸水性は均一になり、浸漬工程でムラなく水を吸収することができるようになります。均一に水を吸ったお米は、蒸した後も硬軟のムラがなくなり、酵母が均一に活動できるようになります。その結果、安定した発酵につながり、雑味の少ない、質の高いお酒が生まれるのです。

つまり、枯らしは、日本酒造りにおいて、品質向上に欠かせない重要な工程と言えるでしょう。一見地味な工程ですが、この後の工程に大きな影響を与えるため、蔵人たちは細心の注意を払って枯らし作業を行っています。

枯らし期間と環境

お酒のもととなるお米は、収穫された直後から精米され、日本酒造りの準備に入ります。しかし、刈り取られたばかりのお米は、まだ生命活動が続いており、呼吸を続けています。この状態では、お米の内部に含まれる水分や成分が不安定で、質の良いお酒を造るには適していません。そこで、精米されたお米は、「枯らし」と呼ばれる工程を経て、ゆっくりと休ませる期間が必要となります。

この枯らしの期間は、一般的には二週間から一ヶ月ほどですが、決まった期間があるわけではありません。蔵元の規模や、その年に収穫されたお米の状態、そして目指すお酒の味によって、この期間は調整されます。大きな蔵元では、一度に大量のお米を扱うため、小さな蔵元に比べて、枯らしの期間が長くなることもあります。また、その年のお米の出来具合によっても、調整が必要になります。雨が多く、水分を多く含んだお米は、乾燥気味のお米に比べて、より長い枯らし期間が必要となるでしょう。そして、最終的にどのようなお酒を造りたいかによっても、枯らしの期間は変わってきます。

枯らしを行う場所は、温度と湿度がしっかりと管理された、涼しい倉庫が最適です。お米の呼吸を妨げないように、空気の通り道を作ることも大切です。適切な環境で、じっくりと時間をかけることで、お米は徐々に落ち着きを取り戻し、お酒造りに最適な状態へと変化していきます。この工程は、一見地味に見えますが、美味しいお酒を造る上で、非常に重要な意味を持つのです。長年お酒造りに携わってきた経験豊富な杜氏は、その経験と勘に基づき、最適な枯らし期間を見極め、最高のお酒造りに活かしています。お米の状態を、その目で見て、手で触れて、五感をフル活用して判断する、まさに熟練の技と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 工程名 | 枯らし |

| 目的 | 収穫後の米の生命活動を鎮静化させ、お酒造りに最適な状態にする |

| 期間 | 2週間〜1ヶ月(蔵の規模、米の状態、目指す酒の味によって調整) |

| 蔵の規模による影響 | 大規模蔵:長期間、小規模蔵:短期間 |

| 米の状態による影響 | 水分多い:長期間、水分少ない:短期間 |

| 目指す酒の味による影響 | 種類によって異なる |

| 場所 | 温度・湿度管理された涼しい倉庫 |

| その他 | 空気の通り道を作る、杜氏の経験と勘が重要 |

枯らしの効果

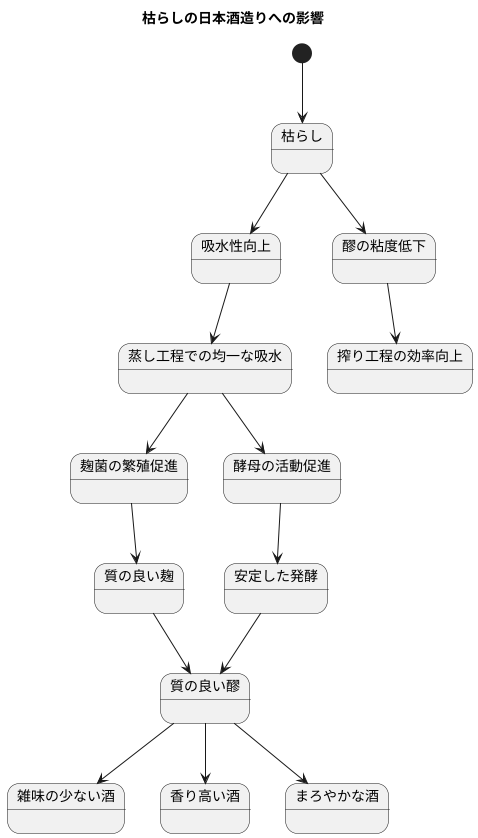

米を乾燥させる工程を「枯らし」と言います。この工程は、日本酒造りにおいて非常に重要な役割を担っています。適切な枯らしを経た米は、吸水性が向上し、蒸す工程で均一に水分を吸収できるようになります。これは、米粒の外側が硬くなり、内部がもろくなるためです。表面が硬くなることで、蒸気で加熱した際に米粒が割れるのを防ぎ、内部がもろくなることで、水分が中心部までしっかりと浸透するのです。均一に水分を含んだ米は、麹菌や酵母の活動を活発化させます。麹造りでは、米の表面に麹菌が繁殖し、デンプンを糖に変える酵素を生成しますが、米の水分量が均一でないと、麹菌の繁殖が不均一になり、質の良い麹ができません。酒母造りでは、酵母が糖を分解してアルコールと炭酸ガスを生成しますが、これも米の水分量が均一でないと、酵母の活動が鈍くなり、安定した発酵が難しくなります。枯らしは、雑味の少ない、香り高く、まろやかな味わいの日本酒を生み出すために欠かせません。均一に水分を含んだ米で造られた麹と酒母は、醪(もろみ)の品質向上に繋がります。醪とは、米、麹、水、酵母を混ぜて発酵させたもので、日本酒の風味の基となるものです。質の良い醪からは、雑味が少なく、香り高く、まろやかな味わいの日本酒が生まれます。また、枯らしは、米の内部構造を変化させ、醪の粘度を下げる効果もあります。これは、搾り工程において大きなメリットとなります。醪の粘度が低いと、酒粕と酒が分離しやすく、搾り作業がスムーズになり、効率も向上するのです。このように、枯らしは日本酒造りの様々な工程に良い影響を与え、最終的な品質向上に大きく貢献しています。丁寧に米を枯らすことで、日本酒特有の奥深い味わいを引き出すことができるのです。

まとめ

日本酒造りにおいて、精米されたばかりの白米は、まるで生まれたばかりの赤ん坊のように繊細で、非常に不安定な状態にあります。そのままでは、吸水も不均一になりやすく、良いお酒を造ることはできません。そこで必要となるのが「枯らし」と呼ばれる工程です。「枯らし」とは、精米後の白米を一定期間、適切な温度と湿度で貯蔵し、米の水分量や蛋白質の状態を安定させる作業のことです。一見地味な工程ではありますが、実は日本酒の品質を大きく左右する重要な役割を担っています。

精米によって表面が削られた米は、内部と外部の水分量のバランスが崩れ、割れやすくなっています。この不安定な状態の米をすぐに使用すると、吸水が不均一になり、麹造りや酒母造りで雑菌が繁殖するリスクも高まります。また、発酵も安定せず、目指す味わいの日本酒を造ることが難しくなります。「枯らし」によって米を適切な状態に整えることで、これらの問題を回避し、高品質な日本酒造りのための土台作りをしているのです。

「枯らし」の期間や温度、湿度は、使用する米の品種や精米歩合、そして蔵元の目指す酒質によって異なります。蔵人たちは長年の経験と勘を頼りに、その年に収穫された米の状態を見極め、最適な条件で「枯らし」を行います。まるで職人が丹精込めて木材を乾燥させるように、じっくりと時間をかけて米を落ち着かせ、その後の工程へと繋いでいきます。

このように、一見すると単純な作業に思える「枯らし」ですが、実は蔵人の技術と経験が凝縮された、日本酒造りの要ともいえる工程なのです。次回、日本酒を口にする際には、原料米の選定から精米、そして「枯らし」に至るまで、様々な工程を経て造られていることを思い浮かべてみてください。きっと、その奥深い味わいを一層楽しむことができるでしょう。

| 工程 | 目的 | 効果 | リスク(枯らしなしの場合) | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 枯らし | 精米後の白米を一定期間、適切な温度と湿度で貯蔵し、米の水分量や蛋白質の状態を安定させる。 | 吸水均一化、雑菌繁殖リスク低下、発酵安定化、高品質な日本酒造りの土台作り | 吸水不均一、雑菌繁殖リスク増加、発酵不安定、目指す味わいの日本酒を造ることが困難 | 米の品種や精米歩合、蔵元の目指す酒質によって期間、温度、湿度が異なる。蔵人の経験と勘が必要。 |