酒造りに欠かせない亜硝酸の役割

お酒を知りたい

先生、亜硝酸って、お酒造りではどんな働きをするんですか?

お酒のプロ

生もと系酒母では、酵母が急にたくさん増えるのを抑える働きがあるんだよ。これを早湧き(はやわき)を抑えるというんだ。

お酒を知りたい

へえ、そうなんですね。でも、亜硝酸が多いとよくないって書いてありましたけど、どうしてですか?

お酒のプロ

それはね、亜硝酸が多いと、お酒が汚れている、つまり雑菌が多い可能性が高いことを示しているからなんだよ。

亜硝酸とは。

お酒造りに関係する言葉である「亜硝酸」について説明します。自然由来の酒母(酛)を使うお酒造りでは、水に含まれる硝酸という物質が、硝酸還元菌という微生物の働きによって亜硝酸に変化します。この亜硝酸には、酵母が急にたくさん増えるのを抑えるという大切な役割があります。しかし、通常、水の中に亜硝酸がたくさんある場合は、雑菌が繁殖している可能性が高く、お酒造りには適していません。

亜硝酸とは

亜硝酸とは、窒素と酸素が結びついた化合物です。目には見えない小さな粒のようなものを想像してみてください。この粒は、窒素がひとつと酸素がふたつ、さらにマイナスの電気を帯びたものがくっついてできています。これを化学式で表すとNO₂⁻となります。水に大変溶けやすい性質を持っており、砂糖のように水にサッと溶けてなくなってしまう様子を思い浮かべてください。自然界では、空気中の窒素が姿を変える窒素循環という一連の流れの中で、土や水の中にごくわずかですが存在しています。

この亜硝酸は、私たちの食べ物にも使われています。特に、ハムやソーセージといった加工肉をよく見てみてください。あの鮮やかなピンク色をしているのは、亜硝酸のおかげです。このピンク色を保つ効果があるため、食品添加物として使われています。また、食中毒の原因となる、ボツリヌス菌などの悪い菌が増えるのを防ぐ力も持っています。そのため、亜硝酸は食品の安全を守る上で重要な役割を担っていると言えるでしょう。

しかし、亜硝酸をたくさん摂り過ぎると体に悪い影響が出る可能性も示唆されています。そのため、食品に使う量には厳しい決まりがあり、安全な範囲内で使用されています。

お酒作りにおいても亜硝酸は大切な働きをしています。お酒の質を決める要素のひとつであり、亜硝酸があるかないかでお酒の味が大きく変わってくることもあります。美味しいお酒を造るために、蔵人たちは亜硝酸の量を注意深く管理しながら、日々お酒造りに励んでいます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 亜硝酸 |

| 化学式 | NO₂⁻ |

| 性質 | 水溶性が高い |

| 存在 | 自然界(土壌、水)に微量存在 |

| 食品への利用 |

|

| 過剰摂取 | 体に悪影響の可能性あり(使用量に規制あり) |

| 酒造りへの影響 | お酒の質への影響、味の変化 |

生もと系酒母における亜硝酸の働き

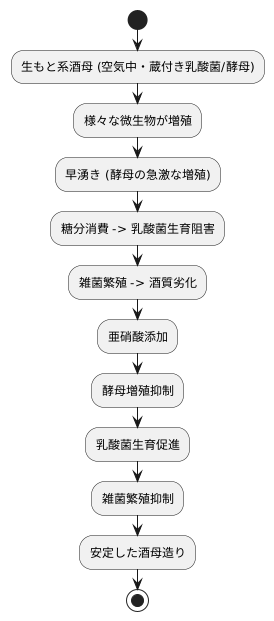

生もと系酒母は、空気中や蔵付きの乳酸菌と酵母を酒母タンクに呼び込み、自然に増殖させるという伝統的な手法です。現代の酒母造りの主流となっている速醸酛に比べ、手間と時間がかかる製法ですが、複雑で奥行きのある味わいを生み出すことから、現在でも多くの蔵元で採用されています。この生もと系酒母造りにおいて、亜硝酸が重要な役割を果たしていることが知られています。

生もと系酒母造りの初期段階では、様々な微生物がタンク内で増殖を始めます。その中には、目的とする酵母や乳酸菌だけでなく、酒質を劣化させる有害な雑菌も含まれています。この段階で酵母が急激に増殖する「早湧き」という現象が起こると、雑菌のエサとなる糖分が消費され、乳酸菌の生育が阻害されてしまう可能性があります。乳酸菌は、雑菌の繁殖を抑える働きを持つため、その生育が阻害されると、酒質の劣化につながる恐れがあります。

亜硝酸は、この早湧きを抑える働きがあります。亜硝酸は、酵母の増殖を抑制する一方で、乳酸菌には影響を与えません。そのため、亜硝酸の存在によって、酵母の増殖が抑えられ、乳酸菌が優位に生育できる環境が整います。こうして、乳酸菌が十分に増殖することで、雑菌の繁殖が抑えられ、安定した酒母造りが可能になります。

古くから、酒造りの現場では、経験的に亜硝酸の働きが理解され、利用されてきました。例えば、仕込み水に硝酸態窒素が多く含まれる水を使用することで、間接的に亜硝酸の生成を促し、安定した酒母造りを行ってきました。近年では、科学的な分析技術の進歩により、亜硝酸の働きや生成メカニズムに関する研究が進み、経験的に知られていた知恵が科学的に裏付けられつつあります。こうした研究の進展は、より精度の高い酒造りを可能にし、日本酒の品質向上に貢献していくと考えられます。

亜硝酸の生成

お酒造りの最初の段階である酒母造りには、目に見えない小さな生き物たちの働きが欠かせません。酒母の中で生まれる亜硝酸という物質は、これらの生き物たちの活動によって作られ、お酒の味を左右する重要な役割を担っています。

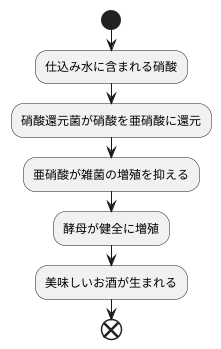

亜硝酸の原料となるのは、仕込み水に含まれる硝酸です。硝酸は自然界に広く存在する物質で、土壌や水の中に溶け込んでいます。この硝酸を亜硝酸に変えるのが、硝酸還元菌という微生物です。硝酸還元菌は、酸素が少ない環境で活発に活動する生き物です。酒母造りの初期は、タンクの中はまだ酸素が豊富ではありません。そのため、硝酸還元菌にとって絶好の環境となり、硝酸を亜硝酸へと変換する反応が盛んに起こります。

この亜硝酸は、お酒造りにとって実はなくてはならない物質です。お酒造りには、酵母という別の微生物が欠かせません。酵母は糖を分解してアルコールと炭酸ガスを作り出す働きをしています。しかし、酵母の中には、雑菌と呼ばれる、お酒造りにとって好ましくないものも存在します。亜硝酸は、これらの雑菌の増殖を抑える働きがあるため、酵母が健全に増殖できる環境を整えるのに役立っているのです。

このように、硝酸還元菌が作り出す亜硝酸は、雑菌の繁殖を防ぎ、酵母が順調に増殖するのを助けるという重要な役割を果たしています。自然界の物質と微生物の働きを巧みに利用することで、美味しいお酒が生まれるのです。これは、古くから受け継がれてきたお酒造りの知恵と言えるでしょう。

亜硝酸と水質

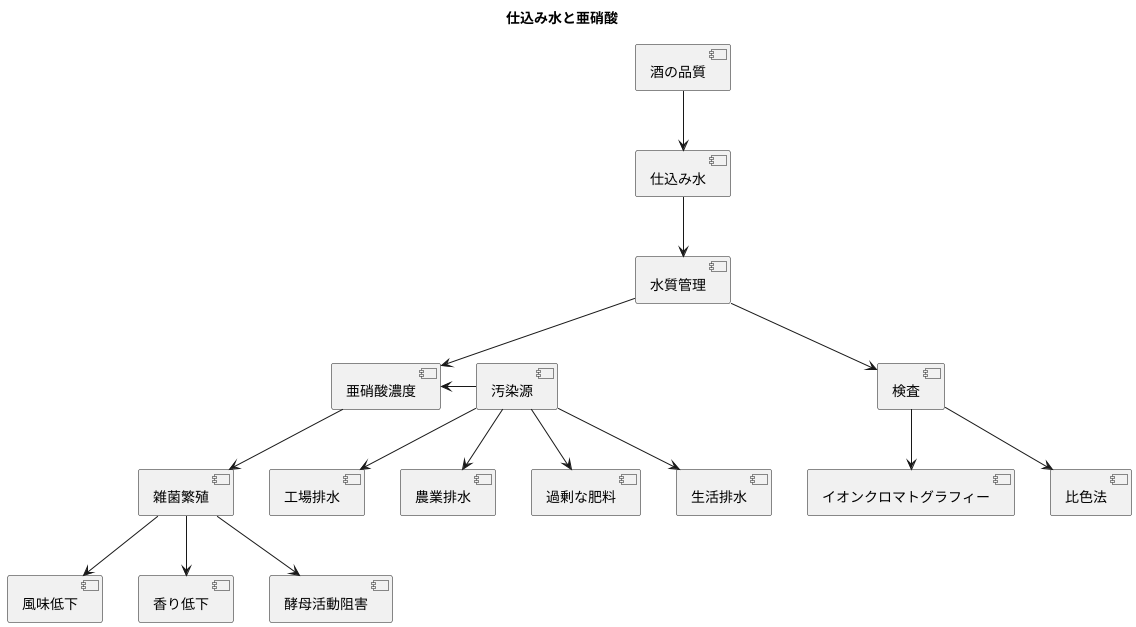

酒造りにおいて、仕込み水は酒の味わいを大きく左右する重要な要素であり、その水質管理は製造過程において非常に大切です。特に、亜硝酸の含有量は水質の良否を判断する上で重要な指標となります。

亜硝酸は、自然界の窒素循環における一過程で生じる物質です。土壌中の微生物によって、アンモニアが酸化されることでまず亜硝酸が生じ、さらに酸化が進むと硝酸塩へと変化します。これらの物質は、適量であれば自然環境中に存在するものですが、亜硝酸が過剰に検出された場合は、何らかの汚染が疑われます。

具体的には、生活排水や工場排水、農業排水などが水源に流れ込むと、亜硝酸の濃度が上昇する可能性があります。これらの排水には、アンモニアや有機窒素化合物が豊富に含まれており、微生物による分解過程で亜硝酸が生成されるためです。また、過剰な肥料の使用も土壌中の窒素量を増やし、結果として水中の亜硝酸濃度を高める一因となります。

酒造りに適した水は、雑菌の繁殖を抑えるためにも亜硝酸濃度が低いことが理想です。亜硝酸は、酵母などの有用な微生物の活動を阻害するだけでなく、酒に好ましくない風味や香りを生じさせる原因となる雑菌の増殖を促進する可能性があります。そのため、酒蔵では仕込み水の亜硝酸濃度を定期的に検査し、厳格な基準を設けて水質管理を行うことが必須です。検査方法は比色法やイオンクロマトグラフィーなどがあり、それぞれの酒蔵で適切な方法が採用されています。

清く澄んだ水は、風味豊かな美味しい酒を生み出すための土台と言えるでしょう。古くから酒造りに適した水源地が大切にされてきたのは、水質が酒の品質に直結するためです。良質な酒造りには、水質管理への不断の努力が欠かせません。

亜硝酸の管理

酒造りにおいて、亜硝酸は酵母にとって諸刃の剣のような存在です。適切な量であれば、雑菌の繁殖を抑え、酵母の生育を助ける貴重な成分となります。しかし、その濃度管理を誤ると、酒の品質に深刻な影響を与えてしまうため、細心の注意が必要です。

亜硝酸濃度が高すぎると、酵母の活動が阻害され、発酵が円滑に進まなくなります。その結果、香りが損なわれたり、味が悪くなったりするなど、酒質の低下に繋がります。また、人体への影響も懸念されるため、上限値を超えないように管理することが重要です。

一方、亜硝酸濃度が低すぎると、今度は野生酵母や乳酸菌といった雑菌が繁殖しやすくなります。これにより、もろみが想定外のタイミングで発酵を始めたり(早湧き)、酸味が強くなりすぎたりするなど、安定した酒母造りが困難になります。

経験豊富な杜氏は、長年の経験と勘に基づき、仕込み水に含まれる亜硝酸濃度を繊細に見極めています。仕込み水の分析はもちろんのこと、五感を研ぎ澄まし、発酵中の酒母の状態を注意深く観察することで、亜硝酸濃度を最適な範囲に保つよう努めています。具体的には、仕込み水の量や温度を調整したり、蒸米の温度を管理したりと、様々な工夫を凝らしています。

このように、亜硝酸の管理は、伝統的な技術と最新の科学的知見を融合させた、高度な技術と言えるでしょう。杜氏のたゆまぬ努力と経験が、高品質な酒を生み出す上で重要な役割を担っているのです。

| 亜硝酸濃度 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 高すぎる | 酵母の活動阻害、発酵の停滞、香りや味の低下、人体への影響 | 仕込み水の量や温度調整、蒸米の温度管理など |

| 低すぎる | 野生酵母や乳酸菌の繁殖、早湧き、酸味の増加、安定した酒母造りの困難化 | 仕込み水の量や温度調整、蒸米の温度管理など |

| 適切 | 雑菌の繁殖抑制、酵母の生育促進 | 仕込み水の分析、酒母の観察、経験と勘に基づいた調整 |

まとめ

酒造りにおいて、亜硝酸は、特に生もと系酒母で重要な役割を果たしています。生もと系酒母は、自然界に存在する微生物の力を利用して酒母を造る伝統的な手法で、複雑な微生物の相互作用によって独特の風味と香りが生まれます。この酒母造りの過程で、亜硝酸は酵母の増殖を調整し、発酵を安定させる名脇役として活躍します。

仕込み水に含まれる硝酸は、水中の硝酸還元菌の働きによって亜硝酸へと変化します。生成された亜硝酸は、酵母の急激な増殖、いわゆる早湧きを抑える効果があります。酵母の増殖が抑えられることで、乳酸菌が活動しやすい環境が整います。乳酸菌は乳酸を生成し、酒母を酸性にすることで雑菌の繁殖を防ぎ、同時に望ましい香気成分の生成を促します。このように、亜硝酸は間接的に酒質の向上に貢献していると言えるでしょう。

しかし、亜硝酸の濃度管理は非常に重要です。高濃度の亜硝酸は、雑菌の汚染を示唆する可能性があります。仕込み水の硝酸濃度が高い場合や、硝酸還元菌が過剰に活動した場合に亜硝酸濃度が高くなることがあります。そのため、水質管理は酒造りの最初の重要な工程と言えるでしょう。杜氏は、経験と勘に基づき、仕込み水の状態を見極め、適切な処理を行います。近年では、科学的な分析技術も活用され、より精密な水質管理が可能となっています。

伝統的な酒造りの技術と現代科学の融合によって、亜硝酸の役割が解明され、その重要性が再認識されています。自然の微生物の力を巧みに利用し、繊細なバランスを保ちながら、高品質な酒を造り上げる。日本の伝統的な酒造りの奥深さは、まさにそこにあります。杜氏の技と経験、そして科学的な知見。これらが三位一体となって、亜硝酸という名脇役を活かし、最高の酒を生み出しているのです。