日本酒造りの神秘:岩泡の役割

お酒を知りたい

先生、『岩泡』って、お酒を作る過程で出てくる言葉ですよね?どういう意味ですか?

お酒のプロ

そうだね。『岩泡』はお酒、特に日本酒の製造過程で出てくる言葉だよ。醪(もろみ)が発酵する前段階で、泡が変化していく様子を表しているんだ。最初は小さな水泡なんだけど、だんだん大きくなって高くなっていく。

お酒を知りたい

泡が高くなっていく…って、どのくらい高くなるんですか?

お酒のプロ

泡がどんどん盛り上がって、まるで岩のような形になるんだ。だから『岩泡』っていうんだよ。これは『高泡』の初期段階の泡の状態を指しているんだ。

岩泡とは。

お酒造りで使われる言葉「岩泡」について説明します。お酒のもととなるもろみが発酵する前の段階で、もろみの表面に泡ができます。この泡は、最初は小さな水泡ですが、だんだん大きくなり、高く盛り上がって岩のような形になります。この状態の泡のことを「岩泡」と言います。「高泡」と呼ばれる状態の初期段階に見られる泡のことです。

酒造りの工程における岩泡

酒造りは、米、水、麹、酵母という限られた材料から、様々な香りと味わいを持つ日本酒を生み出す、繊細な技の積み重ねです。その過程で、岩泡(いわあわ)と呼ばれる現象は、発酵が順調に進んでいるかを確認する重要な目安となります。

酒造りの初期段階である酛(もと)造り、そして醪(もろみ)へと続く工程で、蒸した米、麹、酵母、仕込み水がタンクに投入されます。酵母はタンクの中で糖分を分解し始め、この時に二酸化炭素が発生することで、泡立ち始めます。

発酵の初期段階では、小さな泡が水面に現れます。まるで無数の星が水面に散らばっているかのように、細かくきらきらと輝きながら、ゆっくりと上昇していきます。そして、時間の経過とともに泡は次第に大きくなり、互いにくっつきあいながら、白い塊へと成長していきます。やがて、その泡は盛り上がり、まるで岩のような形状になります。この状態が、岩泡と呼ばれるものです。

岩泡の出現は、酵母が活発に活動している証拠です。まるで呼吸をするかのように、タンクの中で盛んに泡立ち続ける様子は、まさに生命の息吹を感じさせます。杜氏(とうじ)はこの岩泡の状態をよく観察し、泡の大きさ、盛り上がり方、そしてその持続時間などから、発酵の状態を正確に見極めます。泡立ちが弱かったり、持続時間が短かったりすると、発酵が順調ではない可能性があり、その後の工程に影響を及ぼす可能性があります。

岩泡は、日本酒造りの神秘的な一面であり、また、杜氏の経験と勘が試される重要な局面でもあります。岩泡の観察を通して、杜氏は日本酒の味わいを最終的に決定づける重要な判断を下していくのです。

| 段階 | 泡の状態 | 発酵の状態 | 杜氏の役割 |

|---|---|---|---|

| 初期段階 | 小さな泡が水面に現れ、きらきらと輝く | 発酵開始 | 観察開始 |

| 経過とともに | 泡が大きくなり、くっつきあい白い塊へ成長 | 発酵が進む | 泡の大きさ、盛り上がり方、持続時間を観察 |

| 岩泡出現 | 泡が盛り上がり、岩のような形状になる | 酵母が活発に活動 | 発酵状態の判断 |

| 泡の状態が悪い場合 | 泡立ちが弱かったり、持続時間が短い | 発酵が順調ではない可能性 | 後の工程への影響を考慮し、対策を講じる |

泡の変化と発酵の状態

お酒造りにおいて、醪(もろみ)の表面に浮かぶ泡は、発酵の状態を目で見て確かめるための大切な手がかりとなります。泡は、酵母が糖を分解してアルコールと炭酸ガスを作り出す過程で生まれる副産物であり、その見た目には発酵の進行具合や醪の状態が映し出されています。

まず注目すべきは泡立ちの勢いです。勢いよく泡立ち、きめ細かい泡が長く続く場合は、酵母が元気に活動している証拠です。まるで醪全体が生きているかのように、力強い発酵が順調に進んでいると期待できます。反対に、泡立ちが弱く、大きな泡がすぐに消えてしまう場合は、発酵が遅れている可能性があります。このような時は、醪の温度管理を見直したり、酵母の量を調整したりするなどの対策が必要です。

泡の色にも注目してみましょう。白い泡は、醪の状態が良好であることを示しています。一方で、泡に黄色や茶色などの色が混じっている場合は、雑菌の繁殖や酸化などの問題が発生している可能性があります。杜氏は、これらの泡の色の変化も見逃しません。

さらに、泡の大きさや持続時間、粘り気なども重要な情報となります。経験豊富な杜氏は、醪の状態を総合的に判断するために、これらの要素を注意深く観察します。長年の経験と勘、そして五感を研ぎ澄ますことで、泡が語る醪の状態を正確に読み解き、適切な対応を行うのです。これはまさに、杜氏の技と経験が試される繊細な作業と言えるでしょう。

このように、醪の表面に浮かぶ泡は、単なる発酵の副産物ではなく、お酒の品質を左右する重要な要素です。杜氏は、泡の変化を丹念に観察し、醪の状態を的確に把握することで、目指す味わいの日本酒へと導いていくのです。

| 泡の状態 | 醪の状態 | 必要な対策 |

|---|---|---|

| 勢いよく泡立ち、きめ細かい泡が長く続く | 酵母が元気に活動し、発酵が順調 | 特になし |

| 泡立ちが弱く、大きな泡がすぐに消える | 発酵が遅れている可能性 | 温度管理の見直し、酵母の量調整 |

| 白い泡 | 醪の状態が良好 | 特になし |

| 黄色や茶色など色が混じった泡 | 雑菌の繁殖や酸化の可能性 | 原因究明と適切な処置 |

| 泡の大きさ、持続時間、粘り気 | 醪の状態の総合的な判断材料 | 杜氏の経験と勘に基づいた対応 |

高泡との違い

岩泡とは、お酒造りの発酵過程で現れる泡立ち始めの現象です。タンクの底や壁面に白い泡が付着し、まるで岩に白い花が咲いたように見えることから、この名前が付けられました。これは、酵母が活動を始め、糖分を分解して炭酸ガスを発生し始めたことを示すサインです。しかし、この段階ではまだ発酵は初期段階で、泡立ちも弱く、すぐに消えてしまうこともあります。

一方、高泡は岩泡の次の段階で、発酵が本格化したことを示す重要な現象です。酵母の活動が活発になり、盛んに炭酸ガスが発生することで、泡はさらに成長し、数が増え、タンク全体を覆うほどになります。まるで白い山が盛り上がっているように見え、非常に力強い印象を与えます。この高泡の状態は、お酒の味わいや香りに大きな影響を与えます。高泡の持続時間や泡の大きさ、きめ細かさ、粘り気などは、発酵の進行状況や酵母の働き具合を反映しており、杜氏はこの状態を注意深く観察することで、お酒の品質を見極めます。

高泡の状態を適切に管理することは、美味しいお酒造りには欠かせません。例えば、泡立ちが強すぎると雑味のもとになる成分が生成される可能性があり、逆に弱すぎると発酵が十分に進まないことがあります。そのため、杜氏は温度管理や醪の攪拌などを細かく調整することで、理想的な発酵状態を維持しようと努めます。高泡の白い山が静かに落ち着き、発酵が完了へと向かう様は、まさに杜氏の技術と経験の結晶と言えるでしょう。この繊細な泡の管理こそが、日本酒造りの醍醐味の一つと言えるでしょう。

| 項目 | 岩泡 | 高泡 |

|---|---|---|

| 泡の状態 | タンクの底や壁面に白い泡が付着。泡立ち始め。 | タンク全体を覆うほどの泡。白い山のように見える。 |

| 発酵段階 | 初期段階。 | 本格化。 |

| 酵母の活動 | 活動開始。糖分を分解し炭酸ガス発生開始。 | 活発。盛んに炭酸ガスを発生。 |

| 持続時間 | 短く、すぐに消えることもある。 | 長い。 |

| 重要性 | 発酵開始のサイン。 | お酒の味わいや香りに大きな影響。杜氏が状態を観察し品質を見極める。 |

岩泡の観察の重要性

酒造りにおいて、泡の観察、とりわけ岩泡と呼ばれる泡の状態を見ることは、非常に重要です。岩泡とは、もろみの表面に浮かび上がる、岩のようにごつごつとした泡のことです。この泡の様子は、まるで鏡のように、酒造りの様々な情報を映し出しています。

まず、岩泡は発酵の状態を雄弁に物語ります。泡立ちが勢いよく、きめ細かい泡が重なり合って盛り上がっている状態は、発酵が順調に進んでいることを示しています。反対に、泡立ちが弱く、泡の数が少ない場合は、発酵が遅れている可能性があります。泡の色や粘り気も重要な判断材料です。経験豊富な杜氏であれば、この泡の様子を見るだけで、発酵の進み具合を的確に把握し、次の工程に進む最適な時期を見極めることができます。

さらに、岩泡は仕込み水の水質や米の溶け具合といった、原料の状態までも反映します。仕込み水に含まれるミネラル分が多い場合は、泡立ちが良くなります。また、米がしっかりと溶けている場合は、きめ細かく滑らかな泡立ちになります。逆に、米の溶けが悪い場合は、泡立ちが悪く、泡の表面が粗くなります。このように、岩泡の状態を観察することで、原料の状態を把握し、必要に応じて調整を行うことができます。

そして、熟練した杜氏は岩泡の状態から、出来上がる酒の味わい、香りまでをも予測します。例えば、泡立ちが良く、きめ細かい泡が長く続く場合は、香りが高く、まろやかな味わいの酒になると期待できます。岩泡は単なる泡ではなく、酒造りの過程で得られる、貴重な情報源なのです。

酒造りは、科学的な知見と長年培ってきた経験に基づいた技術の融合によって成り立っています。その中で、岩泡の観察は、伝統的な技と現代科学が結びついた、奥深い酒造りの世界を象徴するものと言えるでしょう。泡の一つ一つに、丹精込めて醸される酒の未来が映し出されているのです。

| 観察項目 | 状態 | 示唆する情報 |

|---|---|---|

| 泡立ち | 勢いよく、きめ細かい泡が重なり合って盛り上がっている | 発酵が順調 |

| 泡立ちが弱く、泡の数が少ない | 発酵が遅れている可能性 | |

| 泡の色/粘り気 | 変化 | 発酵の進み具合 |

| 状態 | 次の工程の最適な時期 | |

| 仕込み水 | ミネラル分が多い | 泡立ちが良い |

| 状態 | 水質の状態 | |

| 米の溶け具合 | 米がしっかりと溶けている | きめ細かく滑らかな泡立ち |

| 米の溶けが悪い | 泡立ちが悪く、泡の表面が粗い | |

| 泡の持続 | 泡立ちが良く、きめ細かい泡が長く続く | 香りが高く、まろやかな味わいの酒 |

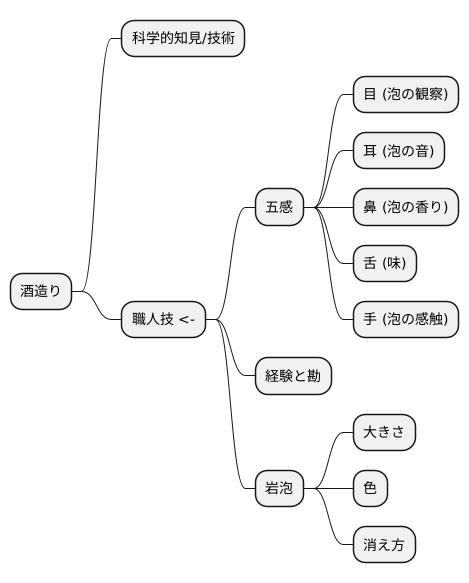

五感を駆使した酒造り

酒造りは、科学的な知見や技術だけでは成し得ません。 酒を醸す職人は、自身の五感を頼りに、発酵中の酒の状態を見極め、酒の質を管理しています。目で見て、耳で聞き、鼻で香り、舌で味わい、手で触れる。これら全ての感覚を研ぎ澄まし、発酵中の酒の状態を全体的に捉えることで、最上の酒を造り出すことができるのです。

発酵中の酒の表面に浮かぶ泡、これを岩泡と言いますが、その観察においても、見た目だけでなく、泡の音や香り、そして触れた感触なども含めて、総合的に判断することが大切です。職人は、長年の経験によって培われた五感を駆使し、発酵中の酒の状態を的確に捉え、酒造りの工程を細かく調整しています。

まさに、酒造り職人の五感こそが、酒造りの技と言えるでしょう。 酒造りは、科学的な側面だけでなく、職人の経験と勘に基づく、いわば芸術的な側面も持ち合わせています。酒造り職人は、発酵中の酒の状態を、自身の五感を通じて感じ取り、その情報を基に、発酵の温度や時間などを調整し、目指す味わいの酒へと導いていきます。この、言葉では言い表せない微妙な感覚こそが、酒造りの奥深さであり、魅力と言えるでしょう。

そして、岩泡は、その酒造りの技における重要な一部であり、酒造りの神秘性を象徴するものと言えるのです。 泡の大きさ、色、そして消え方など、一見些細な変化の中に、発酵の状態に関する多くの情報が隠されています。経験豊富な職人は、これらの情報を五感を駆使して読み解き、最高の酒を生み出すのです。岩泡は、ただ見ているだけではその真価は分かりません。職人の五感を通して初めて、その奥深さを理解することができるのです。それは、まさに匠の技と言えるでしょう。