今では珍しい汲出し四段仕込み

お酒を知りたい

先生、『汲出し四段』ってよくわからないのですが、教えていただけますか?

お酒のプロ

いいかい。『汲出し四段』とは、お酒の作り方、特に四段仕込みという方法の一つなんだ。簡単に言うと、お酒のもとになるお米を大きな桶(親桶)に入れるんだけど、全部直接入れるんじゃなくて、一部を小さな桶(枝桶)に移して、そこで米を糖化させてから親桶に戻す方法だよ。

お酒を知りたい

小さな桶に移すのはどうしてですか?

お酒のプロ

それはね、小さな桶でじっくり糖化させることで、お酒の味がよりまろやかになるからなんだ。ただ、手間がかかるので、今はほとんど行われていないんだよ。

汲出し四段とは。

お酒造りの言葉で『汲出し四段』というものがあります。これは、四段仕込みという作り方のやり方の一つです。普通は、お酒のもとになる大きな桶に、蒸したお米を直接入れます。しかし、汲出し四段では、大きな桶の中の、すでにお酒になりかけている液体のいくらかを、小さな桶に移します。そして、蒸したお米をその小さな桶に入れて、二、三日かけてお米の糖分を液体に溶かし出します。その後、小さな桶の中身を、元の大きな桶に戻します。今では、このやり方はほとんど使われていません。

はじめに

お酒造りの世界に足を踏み入れると、まず驚くのがその奥深さです。特に日本酒造りにおいては、米、水、麹といったシンプルな材料から、実に多様な味わいが生み出されることに驚嘆するでしょう。その味わいの決め手となる要素の一つに、醪(もろみ)の仕込み方があります。醪とは、蒸米、麹、水を混ぜ合わせ、酵母によってアルコール発酵が行われている状態のものです。この醪の仕込み方は様々ですが、中でも代表的なものが「四段仕込み」です。

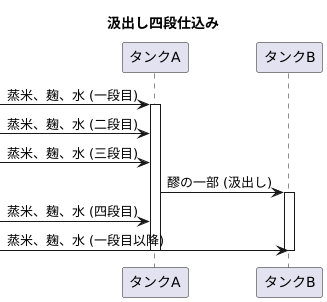

四段仕込みとは、その名の通り、蒸米、麹、水を四段階に分けてタンクに投入する方法です。一度に全ての材料を投入するのではなく、数回に分けて仕込むことで、酵母の増殖を穏やかにコントロールし、雑味のないすっきりとしたお酒に仕上げることができます。この四段仕込みにも様々なバリエーションが存在しますが、今回ご紹介するのは、「汲出し四段」と呼ばれる、今ではほとんど見られなくなった大変珍しい仕込み方です。

一般的な四段仕込みでは、各段階で蒸米、麹、水をタンクに加えていきます。しかし汲出し四段では、仕込みの最終段階に差し掛かる前、三段目の仕込みが終わった時点で、タンク内の醪の一部を別のタンクに移します。これを「汲出し」と言い、この汲み出した醪を種醪として、新たなタンクで仕込みをスタートさせます。言わば、酵母の増殖を促すための下準備のようなものです。その後、元のタンクにも残りの蒸米、麹、水を投入し、四段目の仕込みを完了させます。

この汲出しという工程を加えることで、酵母の活性をさらに高め、発酵をよりスムーズに進めることができると言われています。また、醪全体を均一に混ぜ合わせる効果もあるため、雑味の発生を抑え、より洗練された味わいに仕上がると考えられています。しかし、汲出し四段は、手間と時間がかかるため、今ではほとんど行われていません。手間暇を惜しまず、最高の酒を造ろうとした先人たちの知恵と工夫が垣間見える、貴重な仕込み方と言えるでしょう。

汲出し四段とは

汲出し四段とは、日本酒の醸造技法の一つである四段仕込みの変化形です。四段仕込みは、蒸した米、米麹、水を複数回に分けて仕込むことで、酵母が安定して増殖しやすい環境を作り、雑菌の繁殖を抑える効果があります。一般的に、この仕込みは四つの段階に分けて行われます。

汲出し四段も基本的には四段仕込みの流れに沿いますが、三段目の仕込みを終えた後に、大きな桶(酛桶もしくは親桶と呼ばれる)から、仕込中の醪の一部を小さな桶(枝桶と呼ばれる)に汲み出します。この汲み出しの工程こそが、汲出し四段の最大の特徴です。

枝桶に汲み出された醪には、四段目に投入する予定の蒸米を加えます。この枝桶の中は、大きな桶に比べて温度管理がしやすく、蒸米の糖化が速やかに進む最適な環境を作りやすいという利点があります。二、三日ほどかけて蒸米の糖化を進めた後、糖化した醪を元の大きな桶に戻します。

この汲み出し工程を経ることで、醪全体での糖化が促進され、より安定した発酵が期待できます。また、小さな桶で蒸米を糖化させるため、雑菌汚染のリスクを低減できるメリットもあります。このように、汲出し四段は、伝統的な四段仕込みの技術に工夫を加えることで、より高品質な日本酒造りを目指した技法と言えるでしょう。

汲出し四段で作られたお酒は、香り高く、まろやかな味わいが特徴とされています。手間と時間のかかる作業ではありますが、その分、独特の風味を持つ日本酒を生み出すことができるため、現在でもいくつかの酒蔵でこの伝統的な技法が受け継がれています。

| 工程 | 説明 | 利点 |

|---|---|---|

| 四段仕込み(基本) | 蒸米、米麹、水を複数回に分けて仕込む。 | 酵母の安定増殖、雑菌繁殖抑制。 |

| 汲出し(三段目後) | 酛桶から醪の一部を枝桶に汲み出す。 | 温度管理の容易化。 |

| 枝桶での糖化 | 枝桶に蒸米を加え、糖化を進める。(2-3日) | 迅速な糖化、雑菌汚染リスク低減。 |

| 酛桶へ戻す | 糖化した醪を酛桶に戻す。 | 醪全体での糖化促進、安定発酵。 |

| 結果 | 香り高く、まろやかな味わいの日本酒。 | 独特の風味。 |

汲出しの目的

お酒造りにおいて、醪(もろみ)の一部を汲み出す「汲出し」と呼ばれる工程があります。この作業は、お酒の味わいを大きく左右する重要な役割を担っています。一体なぜ、醪をわざわざ別の槽に移し替えて糖化を進める必要があるのでしょうか。

その核心は、酵母のはたらきを巧みに操ることにあります。お酒造りでは、蒸した米と麹、水を混ぜ合わせて醪を作り、酵母によって糖をアルコールへと変化させます。仕込みは複数回に分けて行われ、四段仕込みの場合、三段目までで酵母は十分に増え、活発に働ける状態になっています。ここに、四段目の蒸米を直接加えると、糖が一気に作られ、酵母が過剰に活動してしまう可能性があります。まるで、勢いよく燃え盛る炎に、急に大量の薪をくべると、火の勢いが制御できなくなるようなものです。

そこで、醪の一部を別の槽に汲み出し、四段目の蒸米を少量の醪でじっくりと糖化させるのです。汲み出した醪では、酵母の活動は穏やかになり、残りの醪で新たに糖化が始まります。この二つの槽を合わせることで、全体の糖化の速度を調整し、酵母の働きを丁度良い状態に保つことができるのです。丁度良い火加減でじっくりと煮込むことで、素材の旨味を最大限に引き出す料理のように、酵母の働きを最適化することで、雑味の少ない、まろやかで奥深い味わいの酒が生まれるのです。

このように、汲出しは、一見すると手間のかかる作業に思えますが、お酒の品質を左右する繊細な技術なのです。先人の知恵と経験が生み出したこの技法は、日本のお酒文化を支える重要な要素と言えるでしょう。

現代における汲出し四段

かつて日本酒造りにおいて、洗米から蒸米、麹づくり、酒母づくり、醪(もろみ)づくり、そして搾りへと至る工程は、すべて人の手と経験によって支えられていました。その中でも、醪(もろみ)造りの段階で行われていた「汲出し四段」は、特に手間暇がかかる作業でした。

汲出し四段とは、醪(もろみ)を仕込む際に、酒母を四段階に分けて加えていく方法です。まず初段では、少量の酒母と蒸米、麹、仕込み水を混ぜ合わせます。これをじっくりと時間をかけて発酵させ、二段、三段と段階的に残りの酒母、蒸米、麹、仕込み水を足していきます。そして最終の四段目で、すべての材料が混ぜ合わされて醪(もろみ)が完成します。

この四段仕込みは、現代の温度管理技術や機械化された仕込み方法と比べると非常に手間と時間がかかります。各段ごとに温度や発酵状態を細かく調整する必要があり、杜氏の経験と勘が頼りでした。また、雑菌の繁殖を防ぐためにも細心の注意が必要とされ、高度な技術が求められました。

現代では、冷蔵技術の発達や、より効率的な仕込み方法が確立されたことで、汲出し四段のような手間のかかる方法はほとんど行われていません。しかし、この伝統的な技法は、かつての酒造りの知恵と工夫、そして杜氏の技術の高さを示す貴重な遺産と言えるでしょう。汲出し四段で仕込まれたお酒は、まろやかで奥深い味わいが特徴とされ、雑味のないすっきりとした仕上がりになると言われていました。

現在では、この汲出し四段を現代風にアレンジし、少量生産で復活させる蔵元もあるようです。もし見かける機会があれば、ぜひ昔の酒造りの技が凝縮されたその味わいを確かめてみてはいかがでしょうか。

| 工程 | 説明 | 現代との比較 |

|---|---|---|

| 汲出し四段 | 醪(もろみ)を仕込む際に、酒母を四段階に分けて加えていく方法。各段ごとに温度や発酵状態を細かく調整する必要があり、杜氏の経験と勘が頼りだった。 | 現代では冷蔵技術の発達や効率的な仕込み方法が確立されたことで、ほとんど行われていない。 |

| 初段 | 少量の酒母と蒸米、麹、仕込み水を混ぜ合わせ、じっくりと時間をかけて発酵させる。 | – |

| 二段、三段 | 段階的に残りの酒母、蒸米、麹、仕込み水を足していく。 | – |

| 四段 | すべての材料が混ぜ合わされて醪(もろみ)が完成する。 | – |

| 利点 | まろやかで奥深い味わいが特徴とされ、雑味のないすっきりとした仕上がりになる。 | 手間と時間がかかる。 |

| 現代の状況 | 少量生産で復活させる蔵元もある。 | – |

まとめ

酒造りの技には、様々な方法があります。その中でも汲出し四段仕込みは、複雑で高度な技術を要する、今ではほとんど見られない幻の仕込み方法です。四段仕込みとは、蒸した米、麹、水を四回に分けて仕込むことで、じっくりと発酵を進める技法です。汲出し四段仕込みは、この四段仕込みをさらに発展させたもので、醪の一部を別のタンクに汲み出し、そこで蒸米の糖化を進めるという独特の工程を加えます。

この汲み出し工程こそが、汲出し四段仕込みの最大の特徴であり、同時に技術的な難しさの根源でもあります。醪の一部を汲み出すことで、タンク内の酵母の働きを一時的に抑え、穏やかな発酵を促します。汲み出した醪で蒸米を糖化させることで、より深い甘みとまろやかな味わいが生まれます。しかし、この工程は醪の状態を見極める高い技術と、温度管理などの緻密な作業が求められます。わずかなミスが酒質に大きな影響を与えるため、高度な経験と知識を持った杜氏でなければ、成功させることは困難です。

手間と技術的な難しさから、現代の酒蔵では、汲出し四段仕込みはほとんど行われていません。効率化が求められる現代の酒造りにおいては、どうしても敬遠されがちです。しかし、手間暇をかけて造られた酒には、独特の奥深さとまろやかさがあり、現代の技術では再現できない魅力を秘めています。それは、過去の酒造りの技術の高さと、杜氏の創意工夫の結晶と言えるでしょう。もしかしたら未来、この伝統的な技法が新たな技術や発想と融合し、再び日の目を見る日が来るかもしれません。日本酒の歴史と多様性を再認識し、先人たちの知恵と技術に思いを馳せながら、これからも様々な仕込み方法で造られる日本酒の魅力を探求していきたいものです。

| 仕込み方法 | 特徴 | 工程 | 難易度 | 現状 |

|---|---|---|---|---|

| 四段仕込み | 蒸米、麹、水を四回に分けて仕込む。じっくりと発酵を進める。 | 四回の仕込み | 普通 | 一般的 |

| 汲出し四段仕込み | 四段仕込みをさらに発展。醪の一部を別のタンクに汲み出し、蒸米の糖化を進める。深い甘みとまろやかな味わい。 | 四回の仕込み + 醪の汲み出しと蒸米の糖化 | 高い | ほとんど行われていない |