日本酒造りにおける掛麹の役割

お酒を知りたい

先生、『掛麹』って、お酒を作る時に使う麹のことですよね?よく添麹、仲麹、留麹っていう言葉も聞くんですけど、これらと掛麹はどういう関係ですか?

お酒のプロ

そうだね。『掛麹』はお酒を作る時に使う麹の総称だよ。お酒の仕込みは、段階的に行うんだけど、その各段階に使う麹をまとめて『掛麹』と呼ぶんだ。添麹、仲麹、留麹は、それぞれ仕込みの段階の名前からきているんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。つまり、仕込みの最初の段階で使う麹が添麹、次の段階で使う麹が仲麹、最後の段階で使う麹が留麹で、これらの麹をまとめて掛麹っていうんですね。

お酒のプロ

その通り!よく理解できたね。それぞれの麹は、役割や使うタイミングが少しずつ違うんだよ。詳しくはまた別の機会に教えてあげよう。

掛麹とは。

お酒造りで使う麹の種類について説明します。お酒のもとになる醪(もろみ)を作る工程では、複数回に分けて麹を仕込みます。この仕込みに使う麹全体を「掛麹(かけこうじ)」と呼びます。具体的には、最初の仕込み「添仕込み」に使う麹は「添麹(そえこうじ)」、二回目の仕込み「仲仕込み」に使う麹は「仲麹(なかこうじ)」、最後の仕込み「留仕込み」に使う麹は「留麹(とめこうじ)」といいます。

掛麹とは

お酒造りにおいて、蒸した米、麹、そして水を混ぜ合わせて発酵させたものを醪(もろみ)と言います。この醪は、お酒の味わいを決める大切な要素です。醪の仕込みは、一度に全てを行うのではなく、複数回に分けて行う「三段仕込み」という方法がとられます。この三段仕込みの各段階で加える麹を、総称して掛麹と呼びます。

掛麹は、お酒造りにおいて、蒸米のデンプンを糖に変える糖化を進める重要な役割を担っています。麹に含まれる酵素の働きによって、デンプンが糖に変わるこの工程は、お酒の甘みや味わいの根幹を成すものです。この糖は、後に酵母の働きでアルコールへと変わっていきます。掛麹の質や種類によって、出来上がるお酒の風味や香りが大きく左右されます。例えば、麹の種類によって、お酒は華やかな香りになったり、落ち着いた風味になったりします。また、掛麹の量によっても、お酒の甘さや濃さが調整されます。

お酒造りの責任者である杜氏は、その年の米の状態や、目指すお酒の質に合わせて、掛麹の種類や量を細かく調整します。長年の経験と勘、そして深い知識に基づいて、最適な掛麹を選び、最高の醪を作り上げるのです。このように、掛麹は、お酒造りの過程で非常に重要な役割を果たしており、杜氏の技が光る部分と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 醪(もろみ) | 蒸した米、麹、水を混ぜ合わせて発酵させたもの。お酒の味わいを決める大切な要素。 |

| 三段仕込み | 醪の仕込みを複数回に分けて行う方法。 |

| 掛麹(かけこうじ) | 三段仕込みの各段階で加える麹の総称。蒸米のデンプンを糖に変える糖化を進める役割。 |

| 糖化 | 麹に含まれる酵素の働きによって、デンプンが糖に変わる工程。お酒の甘みや味わいの根幹を成す。 |

| 掛麹の影響 |

|

| 杜氏の役割 |

|

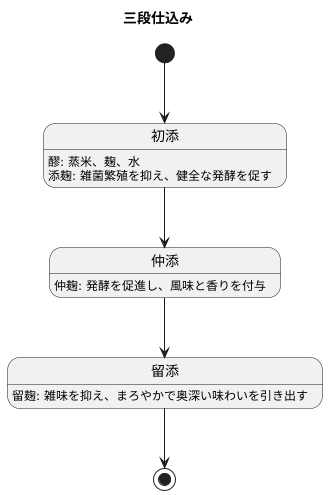

仕込みの種類

お酒造りにおいて、麹は欠かせないものです。麹は米のでんぷんを糖に変え、酵母がその糖をアルコールに変えることでお酒ができます。この麹を醪に加える工程を「仕込み」と言いますが、一度で全ての麹を加えるのではなく、複数回に分けて加える「三段仕込み」という方法が広く行われています。これは、醪の状態に合わせて異なる役割を持つ麹を使い分けることで、発酵を巧みに操り、目指すお酒の味わいを作り出すための、洗練された技術です。

三段仕込みは、初添、仲添、留添の三段階に分けて行われ、それぞれの段階で加える麹を添麹、仲麹、留麹と呼びます。まず初添では、蒸米、麹、水を混ぜ合わせたばかりの醪に添麹を加えます。生まれたばかりの醪はまだ不安定で、雑菌が繁殖しやすい状態です。添麹は、まるで門番のように醪を守り、雑菌の繁殖を抑え、健全な発酵へと導きます。この段階では、発酵を穏やかに進めることが大切です。

次の仲添では、醪が最も活発に発酵している時期に仲麹を加えます。酵母が盛んに活動し、アルコール発酵がぐっと進むこの段階で、仲麹はさらに発酵を促し、醪に豊かな風味と香りを与えます。まるで炎に薪をくべるように、発酵を盛り上げ、お酒の個性を形作っていく重要な段階です。

最後の留添では、発酵が終わりに近づく醪に留麹を加えます。留麹は、仕込みの最終段階で加えられる、最後の仕上げ役です。これまでに加えられた麹や酵母の働きを調整し、醪全体を整え、雑味を抑え、まろやかで奥深い味わいを引き出します。まるで熟練の職人が最後の仕上げを行うように、丹念に磨き上げ、目指すお酒の完成度を高めます。

このように、三段仕込みと三種の麹は、複雑に変化する醪の状態に合わせて、それぞれ異なる役割を担い、最終的に目指すお酒の味わいを作り出すための、伝統的な技術なのです。

添麹の役割

酒造りの最初の工程である三段仕込み。その第一段階、添仕込みで主役となるのが添麹です。この添麹は、その後の酒母造り、醪(もろみ)の出来栄えを左右する重要な役割を担っています。まさに酒造りの土台となる工程であり、添麹の良し悪しが最終的な日本酒の味わいに大きく影響すると言っても過言ではありません。

添仕込みでは、蒸米、麹、仕込み水というシンプルな材料を混ぜ合わせますが、この時、醪の温度はまだ低く、酵母も活発ではありません。そこで、添麹に求められるのは、蒸米のデンプンを糖に変える力です。蒸米に含まれるデンプンは、そのままでは酵母の栄養源にはなりません。麹に含まれる酵素の力によって、デンプンが糖に分解されることで、酵母が活動するためのエネルギー源が供給されるのです。酵素の力が強い、つまり酵素力価の高い麹を使うことで、この糖化がスムーズに進み、後の発酵工程を円滑に進めることができます。

また、添麹には、雑菌の繁殖を防ぐ役割もあります。添仕込みの段階では、醪の酸度が低く、雑菌が繁殖しやすい環境です。良質な麹は、雑菌の繁殖を抑え、健全な発酵を促します。雑菌の繁殖は、酒の風味を損なうだけでなく、腐敗の原因にもなります。

杜氏は、長年の経験と勘を頼りに、その年の米の状態、気温、湿度など様々な要素を考慮し、最適な添麹を選定します。まさに、酒造りの最初の関門であり、杜氏の技量が問われる重要な工程と言えるでしょう。丁寧な作業と的確な判断によって、最高の酒を生み出すための第一歩が踏み出されるのです。

| 工程 | 添麹の役割 | 詳細 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 三段仕込み (第一段階:添仕込み) |

蒸米の糖化 | 麹の酵素が蒸米のデンプンを糖に変える。酵素力価の高い麹が重要。 | 酵母の栄養源となる糖を生成、円滑な発酵に繋がる。 |

| 雑菌繁殖の抑制 | 酸度が低い醪において、良質な麹が雑菌の繁殖を防ぐ。 | 酒の風味の保持、腐敗防止。 | |

| 杜氏の役割 | 最適な添麹の選定 | 米の状態、気温、湿度など様々な要素を考慮。 | 良質な酒造りのための土台を作る。 |

仲麹と留麹の役割

お酒造りにおいて、麹は米のデンプンを糖に変えるための大切な役割を担います。仕込みの過程では、複数回に分けて麹が加えられますが、その中でも特に重要なのが仲仕込みで加える仲麹と、留仕込みで加える留麹です。

仲仕込みとは、初添、添の後に続く三回目の仕込みのことです。この段階では、すでに酵母が元気に働き、お酒のもととなるアルコール発酵が盛んに行われています。ここに仲麹を加えることで、発酵をさらに活発化させ、生まれるお酒の味わいに奥行きと複雑さを加えます。具体的には、麹に含まれる酵素が米のデンプンを糖に変え、酵母の活動を支え、独特の風味や香りを生み出します。

一方、留仕込みは、最終仕込みです。留麹は、最終的なお酒の味わいを整えるという重要な役割を担います。この段階では、アルコール度数も上がり、発酵も穏やかになってきます。留麹を加えることで、まだ残っているデンプンを糖に変え、お酒の甘み、コク、全体のバランスを調整します。また、雑味を抑え、まろやかで飲みやすいお酒に仕上げる効果もあります。

このように、仲麹と留麹はそれぞれ異なる役割を担い、お酒の味わいを決定づける重要な要素となります。お酒造りの職人は、長年の経験と勘に基づき、その年の米の状態や目指すお酒の味わいを考慮しながら、最適な麹の種類と量を決定します。麹の力によって、奥深く複雑な味わいの日本酒が生まれるのです。

| 仕込み段階 | 麹の種類 | 役割 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 仲仕込み(三回目) | 仲麹 | 発酵の活発化、味わいに奥行きと複雑さを加える | 酵素がデンプンを糖に変え酵母の活動を支え、風味や香りを生み出す |

| 留仕込み(最終) | 留麹 | 最終的な味わいを整える | 残りのデンプンを糖に変え、甘み、コク、全体のバランスを調整、雑味を抑えまろやかにする |

掛麹と酒質の関係

酒造りにおいて、掛麹(かけこうじ)は、日本酒の味わいを左右する極めて重要な要素です。麹とは、蒸した米に麹菌を繁殖させたもので、この麹が蒸米のでんぷんを糖に変え、その糖を酵母がアルコールに変えることで日本酒が出来上がります。掛麹とは、その麹を酒母に加える工程、またその時に加える麹のことを指します。

掛麹に使用する麹の種類や量、仕込み時の温度管理によって、最終的な日本酒の味わいは大きく変化します。麹の種類によって生成される酵素の力価が異なり、この酵素力価の高低が日本酒の甘辛度を左右する大きな要因となります。酵素力価が高い麹を用いると、蒸米の糖化が速やかに進み、酵母の活動も活発になります。その結果、アルコール発酵が盛んに行われ、アルコール度数が高く、すっきりとした辛口の日本酒に仕上がります。逆に酵素力価が低い麹を使うと、糖化の速度が穏やかになり、酵母の活動も比較的緩やかになります。そのため、糖がアルコールに完全に変換されずに残り、まろやかで甘口の日本酒となる傾向があります。

麹の種類自体も、日本酒の風味や香りに大きな影響を与えます。例えば、黄麹は華やかでフルーティーな吟醸香を生み出し、軽やかな味わいの日本酒を造るのに適しています。一方、黒麹はクエン酸を多く生成し、力強くコクのある味わいと独特の香りを生み出します。他にも白麹など、様々な麹があり、それぞれが異なる特性を持っています。

杜氏は、目指す日本酒の味わいに合わせて、使用する麹の種類や量、仕込みの温度や時間などを緻密に調整します。経験と技術に基づいて、最適な掛麹を行い、理想の日本酒を造り上げるのです。掛麹は、まさに日本酒造りの要であり、杜氏の技が光る工程と言えるでしょう。

| 麹の種類 | 酵素力価 | 糖化速度 | 酵母の活動 | アルコール度数 | 味わい | 香り |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 酵素力価の高い麹 | 高 | 速い | 活発 | 高 | 辛口 | – |

| 酵素力価の低い麹 | 低 | 遅い | 緩やか | 低 | 甘口 | – |

| 黄麹 | – | – | – | – | 軽やか | 華やかでフルーティーな吟醸香 |

| 黒麹 | – | – | – | – | 力強くコクのある味わい | 独特の香り |