お酒造りに欠かせない、液化型アミラーゼの働き

お酒を知りたい

先生、『液化型アミラーゼ』って、お酒を作る時によく聞く言葉ですが、何のことですか?

お酒のプロ

簡単に言うと、でんぷんを分解するはたらきを持つ酵素のことだよ。お酒作りでは、お米や麦などのでんぷんを糖に変えるために使われるんだ。

お酒を知りたい

でんぷんを分解するんですか? なぜ分解する必要があるのですか?

お酒のプロ

お酒を作るためには、酵母が糖をアルコールに変える必要があるんだよ。でも、酵母はでんぷんを直接アルコールに変えることはできない。だから、でんぷんを酵母が利用できる糖に分解するために、液化型アミラーゼが必要なんだ。液化型アミラーゼは、でんぷんをブドウ糖のような小さな糖ではなく、ある程度大きな糖に分解するから、後の工程で糖化型アミラーゼを使ってさらに分解していくんだよ。

液化型アミラーゼとは。

お酒を作る時に使う言葉で「液化型アミラーゼ」というものがあります。これは、でんぷんを分解する酵素の総称です。でんぷんを、ある程度の大きさのデキストリンなどに分解する「液化型アミラーゼ」(α-アミラーゼや液化酵素とも呼ばれます)と、ブドウ糖の単位まで分解する「糖化型アミラーゼ」(グルコアミラーゼや糖化酵素とも呼ばれます)の2種類があります。

液化型アミラーゼとは

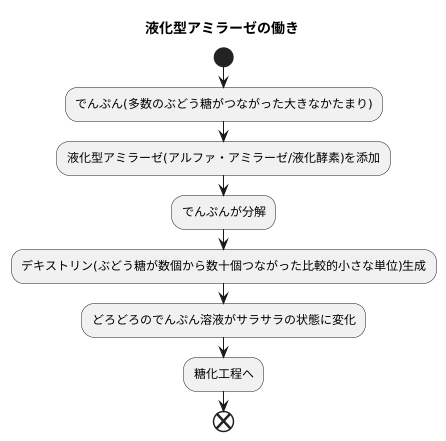

お酒造りには、原料のでんぷんを糖に変える工程が欠かせません。この重要な役割を担うのが、酵素と呼ばれる、体の中で起きる化学変化を助ける物質です。数ある酵素の中でも、でんぷんを分解するものがアミラーゼです。アミラーゼには様々な種類がありますが、その一つが液化型アミラーゼです。

植物の種や根などに多く含まれるでんぷんは、たくさんのぶどう糖がつながった大きなかたまりです。このでんぷんを、お酒造りに必要な糖に変えるには、まず小さく分解する必要があります。ここで活躍するのが液化型アミラーゼです。液化型アミラーゼは、でんぷんをデキストリンという、ぶどう糖が数個から数十個つながった比較的小さな単位に分解します。別名、アルファ・アミラーゼまたは液化酵素とも呼ばれています。

どろどろとしたでんぷん溶液に液化型アミラーゼを加えると、サラサラとした状態に変化します。これは、液化型アミラーゼがでんぷんを分解し、粘度を下げる働きがあるためです。この液化作用は、次の工程である糖化をスムーズに行うために非常に重要です。糖化とは、デキストリンをさらに分解して、ぶどう糖などの単糖や少糖を得る工程です。液化が不十分だと、糖化酵素が十分に作用できず、効率的な糖化ができません。

液化型アミラーゼは、日本酒、ビール、焼酎など、様々なお酒造りで利用されています。それぞれの酒の種類や製造方法によって、最適な液化条件(温度や時間など)は異なりますが、いずれの場合にも、でんぷんを効率的に糖化するための重要な役割を担っています。まさに、お酒造りの縁の下の力持ちと言えるでしょう。

糖化型アミラーゼとの違い

お酒造りにおいて、原料である米や麦などに含まれる澱粉を分解し、糖に変換することは非常に重要です。この過程で活躍するのが、澱粉分解酵素であるアミラーゼです。アミラーゼにはいくつか種類がありますが、中でも「液化型アミラーゼ」と「糖化型アミラーゼ」は、お酒造りで重要な役割を担っています。

液化型アミラーゼは、糊状のどろどろとした澱粉をサラサラな状態に変える酵素です。例えるなら、ご飯粒を噛み砕いていく初期段階のようなものです。この酵素は、澱粉を短く切ることで、粘り気を弱めます。しかし、この段階では、まだ糖は生成されません。澱粉が比較的大きな塊の、多数のブドウ糖がつながった「デキストリン」という状態に分解されるだけです。このデキストリンは、まだ甘みはなく、お酒の原料にはなりません。

一方、糖化型アミラーゼは、デキストリンを最終的にブドウ糖まで分解する酵素です。ご飯粒を噛み続けると甘みが出てくるように、糖化型アミラーゼはデキストリンをブドウ糖にまで分解し、お酒造りに必要な糖を生成します。このブドウ糖こそが、酵母によってアルコールへと変換される大切な原料となるのです。

糖化型アミラーゼだけでは、どろどろとした澱粉に作用しにくいため、分解効率が良くありません。ご飯粒を噛まずに丸呑みしても、なかなか甘みを感じられないのと同じです。そこで、先に液化型アミラーゼで澱粉をサラサラの状態にすることで、糖化型アミラーゼが作用しやすくなり、効率的にブドウ糖を生成できるようになります。つまり、液化型アミラーゼは、糖化型アミラーゼが働きやすいように、前処理をしていると言えるでしょう。このように、二つの酵素がそれぞれの役割を分担することで、澱粉からお砂糖を効率よく作り出し、美味しいお酒を生み出すことができるのです。

| 酵素 | 作用 | 生成物 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 液化型アミラーゼ | 澱粉を短く切断し、粘性を低下させる | デキストリン | 糖化型アミラーゼが作用しやすいように前処理を行う |

| 糖化型アミラーゼ | デキストリンをブドウ糖に分解 | ブドウ糖 | お酒造りに必要な糖を生成する |

お酒の種類とアミラーゼ

お酒造りにおいて、原料に含まれるでんぷんを糖に変えるために欠かせないのが、アミラーゼという酵素です。このアミラーゼは、お酒の種類によって様々なタイプが使い分けられており、それぞれに個性をもたらしています。

日本酒造りを見てみましょう。日本酒の原料である米には、でんぷんが豊富に含まれています。このでんぷんを糖に変えるために、麹菌が活躍します。麹菌は、様々な種類のアミラーゼを作り出し、米のでんぷんをブドウ糖などの糖に分解します。この糖が、酵母の働きでアルコールへと変化していくのです。麹菌の種類や使い方によって、日本酒の味わいは大きく変わります。例えば、吟醸酒のように華やかな香りの日本酒には、特定の種類の麹菌が用いられます。

ビール造りでは、麦芽に含まれるアミラーゼが重要な役割を担います。麦芽とは、大麦を発芽させたもので、この発芽の過程でアミラーゼが生成されます。麦芽の種類によってアミラーゼの働きも異なり、麦芽の選択がビールの味を左右する大きな要因となります。例えば、淡色のビールには、でんぷんを効率よく分解するアミラーゼを持つ麦芽が、濃い色のビールには、でんぷんの分解が穏やかな麦芽が用いられることがあります。

焼酎造りにおいても、アミラーゼは重要な役割を果たします。焼酎の原料は、米、麦、芋など様々ですが、いずれもでんぷんを多く含みます。原料の種類に応じて、麹菌由来のアミラーゼや、市販の酵素剤などが使い分けられます。例えば、米焼酎には米麹が、麦焼酎には麦麹が、芋焼酎には白麹や黒麹が用いられることが一般的です。これらの麹の種類によって、焼酎特有の香りや風味が生まれます。

このように、アミラーゼは様々なお酒造りに欠かせない酵素であり、その種類や働きによってお酒の味わいに多様性が生まれます。アミラーゼの働きを知ることで、お酒造りの奥深さをより深く理解し、楽しむことができるでしょう。

| お酒の種類 | 原料 | アミラーゼの由来 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 日本酒 | 米 | 麹菌 | 麹菌の種類や使い方によって味わいが変化。吟醸酒には特定の種類の麹菌を使用。 |

| ビール | 麦芽(大麦) | 麦芽自身 | 麦芽の種類によってアミラーゼの働きが異なり、味を左右する。淡色ビールにはでんぷん分解力の高い麦芽、濃色ビールには分解が穏やかな麦芽を使用。 |

| 焼酎 | 米、麦、芋など | 麹菌、市販の酵素剤 | 原料に応じて麹菌や酵素剤を使い分ける。米焼酎には米麹、麦焼酎には麦麹、芋焼酎には白麹や黒麹を使用。麹の種類によって香りや風味が異なる。 |

アミラーゼの至適温度

お酒造りにおいて、米の澱粉を糖に変える工程は非常に重要です。この糖化の過程で活躍するのが、アミラーゼと呼ばれる酵素です。アミラーゼは、いわば澱粉を分解するはさみのような役割を果たします。このはさみは、ある温度で最もよく働きます。これを至適温度といいます。

液化型アミラーゼという種類のアミラーゼは、一般的に60度から70度あたりで最もよく働きます。この温度帯では、澱粉が効率よく糖に変えられます。温度が低いと、アミラーゼの働きが鈍くなり、糖への変化が遅くなります。まるで寒い日に体が動きにくくなるのと同じです。反対に、温度が高すぎると、アミラーゼは壊れてしまい、もはや澱粉を分解することができなくなります。これは、熱湯をかけると野菜がしんなりしてしまうのと似ています。

そのため、お酒造りでは、アミラーゼが最もよく働く温度を保つことが大切です。適切な温度管理を行うことで、澱粉から効率よく糖を作り出すことができ、質の高いお酒となります。熟練の杜氏たちは、長年培ってきた経験と技術を駆使し、アミラーゼが最もよく働く温度帯をしっかりと見極めています。彼らは、まるで生き物と対話するように、その時々の状況に合わせて温度を調整し、それぞれの酒に最適な環境を作り出しているのです。絶妙な温度管理によって、豊かな風味と香りが生まれるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 糖化の役割 | 米の澱粉を糖に変える |

| アミラーゼ | 澱粉を分解する酵素 |

| 至適温度 | アミラーゼが最もよく働く温度 |

| 液化型アミラーゼの至適温度 | 60度~70度 |

| 低温の場合 | アミラーゼの働きが鈍く、糖化が遅い |

| 高温の場合 | アミラーゼが壊れ、澱粉を分解できない |

| 温度管理の重要性 | 質の高いお酒造りのためには、アミラーゼが最もよく働く温度を保つことが重要 |

アミラーゼの働きを助けるもの

お酒造りにおいて、原料である米や麦などのでんぷんを糖に変えるためには、アミラーゼという酵素が重要な役割を担っています。このアミラーゼの働きは、様々な要因によって変化します。

まず温度です。アミラーゼは、ある温度で最もよく働きます。温度が低すぎると働きが鈍くなり、逆に高すぎると酵素自体が壊れてしまうため、適切な温度管理が重要となります。

次に、水素イオン指数(pH)です。水素イオン指数とは、液体の酸性度やアルカリ性度を表す数値です。アミラーゼの種類によって、最もよく働く水素イオン指数は異なります。例えば、液化型アミラーゼは中性付近の水素イオン指数で最も活発に働きます。お酒の種類によって使用するアミラーゼの種類や最適な水素イオン指数も異なるため、醸造家はそれぞれの酒に適した水素イオン指数を管理しています。

さらに、カルシウムイオンもアミラーゼの働きに影響を与えます。カルシウムイオンとは、カルシウムが電気を帯びた状態のものです。カルシウムイオンが存在すると、アミラーゼはより安定して働くことができ、その結果、活性が向上します。これは、カルシウムイオンがアミラーゼの構造を支える役割を果たしているためだと考えられています。

このように、アミラーゼの働きは温度、水素イオン指数、カルシウムイオン濃度など、様々な要因によって左右されます。醸造家はこれらの要素を長年の経験と技術に基づいて緻密に管理し、アミラーゼの力を最大限に引き出すことで、お酒の品質を維持・向上させているのです。美味しいお酒は、まさにこうした繊細な調整の賜物と言えるでしょう。

| 要因 | 影響 |

|---|---|

| 温度 |

|

| 水素イオン指数 (pH) |

|

| カルシウムイオン |

|