酒母育成における前暖気の役割

お酒を知りたい

先生、『前暖気』って、お酒を作る時の用語ですよね?よくわからないのですが、教えていただけますか?

お酒のプロ

そうだね。『前暖気』は、お酒の元になる『酒母』を育てる時に行う作業だよ。簡単に言うと、酒母を温めることだね。

お酒を知りたい

温めるんですね。でも、どうして温める必要があるんですか?

お酒のプロ

酒母の中には、お酒のもとになる酵母(こうぼ)という微生物がいるんだ。この酵母が元気に育つように、温めてあげる必要があるんだよ。温めることで酵母が増えて、良い酒母ができるんだ。

前暖気とは。

お酒造りで使う言葉に『前暖気』というものがあります。これは、酒のもとになる酒母を育てているとき、櫂入れをした後、もとがふくらむまでの間に、温度を上げる作業のことです。この温度を上げる期間のことを前暖気期間と言います。

前暖気とは

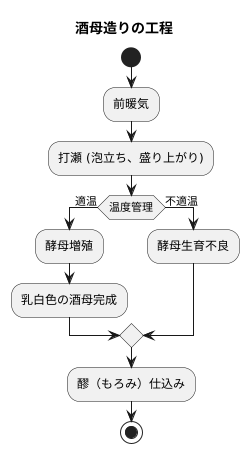

お酒造りにおいて、酵母を純粋に育て増やすための工程である酒母造りは、とても大切な作業です。この酒母造りの過程で、蒸した米と麹、仕込み水を加えて混ぜ合わせた後、酵母が活発に増え始める打瀬という段階に至るまでに行う温度管理を前暖気と言います。打瀬とは、酒母が大きく膨らみ、泡が盛り上がってくる様子を指します。まるで呼吸をしているかのように、ぷくぷくと泡が湧き上がってくる様は、まさに生命の息吹を感じさせる瞬間です。この打瀬の前に、前暖気という温度管理を行うことで、酵母の増殖を助け、他の雑菌の繁殖を抑えるという二つの目的を達成します。

この前暖気を行う期間を前暖気期間と言い、酒母の種類やお酒を仕込む季節、蔵の環境によって、期間の長さは様々です。酒母には、速醸酛、山廃酛、生酛など様々な種類があり、それぞれに適した温度管理が必要です。また、気温が高い夏場と寒い冬場では、当然ながら必要な温度も変わってきます。さらに、蔵の構造や立地によっても、温度や湿度の変化は異なるため、それぞれの蔵に最適な方法を見極める必要があります。一般的には、数日かけてじっくりと温度を調整し、酵母が快適に過ごせる環境を作り出します。まるで赤ん坊を育てるように、細心の注意を払い、一日一日変化を見守りながら温度を調整していくのです。この前暖気期間の温度管理は、出来上がるお酒の味わいに大きく影響するため、杜氏にとっては経験と技術が問われる重要な作業の一つと言えるでしょう。長年の経験と勘、そして蔵人たちの連携によって、最高の酒母が育まれ、やがて美味しいお酒へと姿を変えていくのです。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 酒母造り | 酵母を純粋に育て増やす工程 |

| 酒母 | 蒸米、麹、仕込み水を混ぜ合わせたもの |

| 打瀬(うたせ) | 酒母が膨らみ、泡が盛り上がってくる段階。酵母が活発に増え始める。 |

| 前暖気(まえだまき) | 打瀬に至るまでに行う温度管理 |

| 前暖気期間 | 前暖気を行う期間。酒母の種類、季節、蔵の環境によって変化 |

| 前暖気の目的 | 酵母の増殖、雑菌の繁殖抑制 |

| 酒母の種類 | 速醸酛、山廃酛、生酛など |

| 影響する要素 | 酒母の種類、季節、蔵の環境 |

前暖気の目的

酒造りは、微生物の働きを巧みに利用した繊細な技術の積み重ねです。その中でも、酒母造りは酛(もと)と呼ばれるお酒の出発点であり、その出来栄えが最終的なお酒の味わいを大きく左右します。酒母造りの最初の工程である前暖気は、まさに土壌作りに例えることができるでしょう。良質な酒母を育むためには、酵母にとって最適な環境を最初に整える必要があるのです。

前暖気の最も重要な目的は、酵母が元気に増殖しやすい環境を作ることです。酵母は、まるで生き物のように温度に敏感です。寒すぎると活動が鈍くなり、増殖に時間がかかります。逆に、暑すぎると酵母が弱ってしまうこともあります。そのため、前暖気では酵母の種類に適した温度を維持することが不可欠です。適切な温度に保つことで、酵母の活動を活発化させ、速やかに増殖させることができます。

同時に、前暖気には雑菌の繁殖を抑える効果も期待されています。酒造りの現場では、常に様々な微生物が存在しています。中でも、乳酸菌などの雑菌は、酵母と同様に糖を栄養源とするため、酵母と競合する関係にあります。雑菌が繁殖してしまうと、お酒に望ましくない酸味や雑味が出てしまい、品質が低下する原因となります。前暖気によって、酵母が素早く増殖することで、雑菌が繁殖する余地を奪い、酒母を雑菌汚染から守るのです。まさに、酵母と雑菌との静かな戦いが、この前暖気の段階で繰り広げられていると言えるでしょう。

このように、前暖気における温度管理は、その後の酒造りの成否を左右する非常に重要な作業です。温度管理が不適切だと、酵母の増殖が遅れ、雑菌が優勢になってしまう可能性があります。これは、最終的なお酒の品質に悪影響を及ぼすだけでなく、場合によっては酒造り自体が失敗に終わる可能性もあるほど重大な問題です。だからこそ、杜氏たちは長年の経験と勘、そして最新の技術を駆使して、前暖気の温度管理に細心の注意を払い、良質な酒母造りに励んでいるのです。

| 工程 | 目的 | 重要性 |

|---|---|---|

| 前暖気 |

|

|

前暖気の温度管理

酒造りにおいて、前暖気は酵母を育て上げるための重要な工程です。この工程での温度管理は、酵母の生育に直接影響を与えるため、非常に繊細な作業となります。まるで小さな命を育むように、細心の注意を払う必要があります。

前暖気では、低い温度から徐々に温度を上げていくのが基本です。急激な温度変化は酵母にとって大きな負担となり、その生育を阻害する可能性があります。蔵人たちは、まるで我が子を見守るように、酵母の活動に気を配りながら、数日間かけてゆっくりと目標温度まで上げていきます。この温度の上げ方は、酒母の種類や蔵の環境、目指す酒質によって異なり、長年の経験と勘がものを言います。

温度を上げることで酵母の増殖は促されますが、高すぎる温度は雑菌の繁殖を招き、酒質を損なう恐れがあります。雑菌は酵母よりも高温に強く、繁殖速度も速いため、一度繁殖してしまうと、酵母の生育を阻害し、好ましくない香りを生成してしまうこともあります。そのため、蔵人は温度計だけでなく、蔵全体の温度や湿度、更には空気の流れなどにも気を配りながら、常に最適な温度を維持しようと努めます。

杜氏は、自身の経験と勘に基づき、様々な要素を考慮しながら最適な温度管理を行います。蔵の温度や湿度はもちろんのこと、その日の気温や天候なども加味し、総合的に判断します。これは長年の経験と、酒造りに対する深い愛情があってこそ成せる業と言えるでしょう。このように、前暖気の温度管理は、酒造りの成否を左右する非常に重要な工程であり、杜氏の技と経験が最大限に発揮される場の一つです。

| 工程 | 目的 | 方法 | 注意点 | 担当 |

|---|---|---|---|---|

| 前暖気 | 酵母を育てる | 低い温度から徐々に温度を上げる |

|

蔵人、杜氏 |

前暖気期間の長さ

お酒造りの最初の段階である酒母造りにおいて、前暖気は重要な工程です。これは、酒母を仕込む前の準備段階で、麹や蒸米、水を混ぜ合わせる前に、まず蒸米の温度を調整する作業です。この温度調整こそが「前暖気」と呼ばれ、その期間の長さは、様々な要因によって変動します。

まず、酒母の種類によって大きく異なります。例えば、速醸酛は、酵母の増殖を速める目的で開発された酒母で、比較的短い期間で前暖気が完了します。これは、速醸酛に用いられる乳酸菌の働きが早く、短期間で雑菌の繁殖を抑えることができるためです。一方、山廃酛のように自然界に存在する乳酸菌の力を借りる伝統的な酒母では、乳酸菌の増殖に時間を要するため、前暖気の期間は長くなります。じっくりと時間をかけることで、複雑な味わいを生み出す土台が築かれるのです。

仕込みの時期も重要な要素です。気温の低い冬場は、蒸米を冷ますのに時間がかかるため、前暖気の期間は長くなります。反対に、気温の高い夏場は、蒸米が早く冷めるため、前暖気の期間は短くて済みます。このように、季節によって最適な期間は変化し、杜氏の経験と勘が頼りとなります。

さらに、蔵の環境も影響を与えます。蔵の温度や湿度、風通しなど、様々な要素が蒸米の温度変化に影響を及ぼします。同じ酒母、同じ時期であっても、蔵が異なれば前暖気の期間も調整する必要があります。経験豊富な杜氏は、長年の勘と経験に基づいて、その蔵に最適な前暖気の期間を見極めます。

前暖気は、酒母造りの成否を左右する重要な工程です。適切な期間を設定することで、雑菌の繁殖を抑え、酵母の生育を促進し、質の高い酒母を造ることができます。そして、その質の高い酒母が、最終的に美味しいお酒へと繋がるのです。

| 要因 | 期間 | 詳細 |

|---|---|---|

| 酒母の種類 | 様々 | 速醸酛:短期間(乳酸菌の働きが速いため) 山廃酛:長期間(自然乳酸菌の増殖に時間を要するため) |

| 仕込みの時期 | 様々 | 冬:長期間(蒸米が冷めるのに時間がかかるため) 夏:短期間(蒸米が早く冷めるため) |

| 蔵の環境 | 様々 | 温度、湿度、風通しなどにより変化 |

前暖気後の工程

蒸米と麹、そして水から生まれる酒母。その出来栄えは、お酒全体の味わいを左右すると言っても過言ではありません。酒母造りの初期段階、前暖気の後に行われる工程は、まさに酵母の生育を促すための重要な作業です。

前暖気によってじっくりと温められた酒母は、やがて「打瀬(うたせ)」と呼ばれる段階を迎えます。これは、酒母の表面が泡立ち、盛り上がってくる状態のこと。まるで呼吸をするかのように、プクプクと泡が湧き上がり、まるで白い花が咲いたかのようです。この泡は、酵母が活発に活動し、増殖している何よりの証拠。蔵の中には、発酵が進むにつれて、かすかに甘い香りが漂い始めます。

打瀬を確認したら、さらに温度を上げて酵母の増殖を促します。この時期の温度管理は特に重要で、高すぎても低すぎても、酵母の生育に悪影響を与えてしまいます。蔵人たちは、長年の経験と勘を頼りに、絶妙な温度調整を行います。まるで我が子を見守るように、酒母の変化を見逃さないよう、細心の注意を払います。

そして、酵母が十分に増殖し、酒母が完成した時、それは美しい乳白色をしています。ほんのりと甘酸っぱい香りを漂わせる完成した酒母は、いよいよ「醪(もろみ)」と呼ばれるお酒の主発酵の仕込みへと加えられます。前暖気から打瀬、そして完成に至るまで、一つ一つの工程は、最終的なお酒の味わいに直結しています。杜氏の経験と技術、そして蔵人たちの丁寧な作業があってこそ、芳醇な香りが高く、深い味わいの日本酒が生まれるのです。

まとめ

お酒造りの最初の段階である酒母造りにおいて、前暖気は非常に大切な工程です。この作業は、いわば酵母のための快適な住まいを用意するようなもので、その後の酒質を大きく左右します。前暖気とは、酒母を造る前に、蒸した米、米麹、仕込み水を混ぜ合わせた酛(もと)を、ゆっくりと温める作業のことです。温度を徐々に上げることで、酒造りに必要な酵母がしっかりと育ち、同時に、雑菌の繁殖を抑えることができます。

適切な温度管理が、質の高い酒母造りの鍵となります。高すぎると酵母が弱ってしまい、低すぎると雑菌が増殖してしまうため、絶妙なバランスが求められます。通常、温度は段階的に上げていき、最終的には酵母が活発に活動できる温度帯に調整します。この温度管理は、経験豊富な杜氏の技が光る部分です。彼らは、蔵の環境やその年の米の状態など、様々な要素を考慮しながら、最適な温度を見極めます。また、温度だけでなく、暖める期間も重要です。短すぎると酵母が十分に増殖せず、長すぎると雑菌が増えてしまうため、これも杜氏の経験と勘に基づいて決定されます。

前暖気は一見地味な作業に見えますが、微生物の繊細な活動を制御する、高度な技術です。杜氏は、長年の経験と勘に基づき、温度や時間などを微妙に調整することで、酒母造りの成功を導きます。これは、日本の伝統的な酒造りの技の真髄と言えるでしょう。そして、この前暖気によって造られた質の高い酒母が、美味しいお酒を生み出すのです。このように、一見目立たない工程の一つ一つに、杜氏の技術と知恵が凝縮されており、日本の酒造りの文化を支えています。これからも、この伝統的な技を大切に守り、未来へと伝えていくことが大切です。

| 工程 | 目的 | 方法 | ポイント | 結果 |

|---|---|---|---|---|

| 前暖気 | 酵母のための快適な住まいの準備、酒質の向上 | 蒸米、米麹、仕込み水を混ぜた酛をゆっくりと温める |

|

質の高い酒母の生成 → 美味しいお酒 |