酒母の役割:日本酒醸造の要

お酒を知りたい

先生、「酒母」ってよく聞くんですけど、醪の始まりになるものっていう以外、よくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

お酒のプロ

そうだね。「酒母」とは、簡単に言うと、お酒のもとになる酵母を育てたもののことだよ。お米で作った甘酒のようなものに、酵母をたくさん増やして、お酒造りに適した状態にしたものと言えるかな。パン作りでいうところの『パン種』のようなものだね。

お酒を知りたい

パン種みたいなものですか!じゃあ、その酒母に、蒸米とか麹とかを混ぜて、お酒になるんですか?

お酒のプロ

その通り!酒母に蒸米や麹、水を混ぜて発酵させたものが「醪(もろみ)」になるんだよ。醪がさらに熟成されて、お酒になるんだ。酒母は、いわばお酒造りの最初の重要なステップだね。

酒母とは。

お酒を作るもとになる『酒母』について説明します。酒母とは、お酒のもとになる酵母を育てたもので、もととも言います。お酒に関する法律では、酵母によって甘い成分を分解させてお酒ができるもの、そして酵母を育てて甘い成分を分解させてお酒ができるもの、さらにこれらに麹を混ぜたものを酒母としています。ただし、薬を作ったり、パンを作ったり、醤油を作ったりするためものは、酒母には含まれません。日本酒を作る場合は、蒸したお米、米麹、そして水を混ぜたものに、たくさんの日本酒用の酵母を育てたものを酒母といいます。この酒母の中にはたくさんの乳酸が含まれていて、お酒のもととなる液体の発酵を支えるもとになります。酒母には、生もと系酒母と速醸系酒母といった種類があります。

酒母とは何か

お酒造りの最初の段階で、酵母を育てるための特別な場所のことを酒母と言います。これは例えるなら、植物を育てるための畑のようなもので、お酒の風味や香りを左右する酵母を育てるための大切な土壌です。お酒の味は、この酵母によって大きく変わるため、酒母造りはお酒造りの最初の、そして最も重要な工程と言えるでしょう。

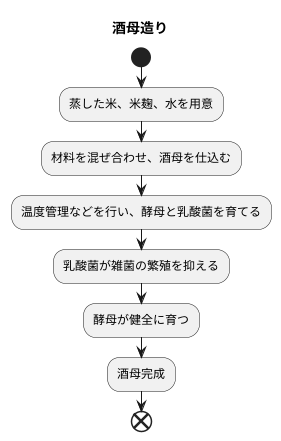

酒母造りに必要な材料は、蒸した米、米麹、そして水です。材料自体はシンプルですが、その製造過程は非常に繊細で、蔵元の経験と技術が試されます。温度管理や材料の配合など、わずかな違いが最終的なお酒の味に影響を与えるため、長年の経験で培われた技術と勘が重要になります。

酒母の役割は、単に酵母を育てるだけではありません。酒母の中では、乳酸菌も同時に育てられます。この乳酸菌が作り出す乳酸は、雑菌の繁殖を抑える働きがあり、酵母が健全に育つための環境を整えます。まるで酵母を守る盾のように、乳酸は他の菌の侵入を防ぎ、清浄な発酵環境を保つのです。

こうして育てられた酵母は、次の工程である醪(もろみ)造りへと進みます。醪とは、米、米麹、水に、この酒母を加えて発酵させたもので、最終的にお酒になるものです。つまり酒母は、酵母を育て、醪の健全な発酵を助けるという二つの大きな役割を担い、美味しいお酒造りに欠かせない存在なのです。この繊細な工程を経て作られる酒母こそが、日本酒の多様な味わいを生み出す源と言えるでしょう。

酒母の役割

日本酒造りにおいて、酒母は全体の味わいを左右する重要な役割を担っています。例えるならば、オーケストラの指揮者のような存在と言えるでしょう。酒母は、蒸した米、米麹、水を混ぜ合わせた醪の中で、酵母が元気に働ける環境を作るための土台となります。

酒母には乳酸が含まれており、これが雑菌の繁殖を抑える働きをします。醪の中に乳酸菌が活動することで、徐々に酸性へと傾いていきます。この酸性の環境は、酵母にとっては快適な環境である一方、多くの雑菌にとっては生育しにくい環境となるのです。酒母によって雑菌の繁殖が抑えられることで、酵母は邪魔されることなく、純粋培養のように増殖していくことができます。この結果、醪の中では酵母が順調に発酵を進めることができ、良質な日本酒へと繋がっていくのです。

また、酒母には乳酸菌だけでなく、様々な種類の微生物が存在しています。これらの微生物が複雑に影響し合うことで、日本酒特有の奥深い風味や香りが生まれます。それぞれの微生物が織りなすハーモニーが、日本酒の個性を決定づける重要な要素と言えるでしょう。

このように酒母は、日本酒の品質を左右する非常に重要な役割を担っているため、杜氏は細心の注意を払いながら酒母を育てます。温度や湿度、微生物のバランスなど、様々な要素を考慮しながら、長年の経験と勘を頼りに、最適な状態へと導いていくのです。杜氏の技と努力によって、高品質な日本酒が生み出されていると言えるでしょう。

| 役割 | 機能 | 結果 |

|---|---|---|

| 指揮者 | 酵母が元気に働ける環境を作る土台 | 良質な日本酒 |

| 雑菌抑制 | 乳酸により醪を酸性化し、雑菌の繁殖を抑える | 酵母の純粋培養、順調な発酵 |

| 風味・香りの生成 | 多様な微生物の相互作用 | 日本酒特有の奥深い風味や香り |

酒母の種類

お酒造りの大切な工程の一つに、酵母を育てる作業があります。この酵母を育てるための培地が「酒母」と呼ばれ、お酒の種類や風味を大きく左右する重要な要素です。酒母には大きく分けて、伝統的な「生もと系酒母」と、現代主流の「速醸系酒母」の二つの種類があります。

まず、生もと系酒母について説明します。これは、空気中に存在する乳酸菌の力を借りて、自然に乳酸を生成させる伝統的な製法です。蒸した米と麹、そして仕込み水のみを使用し、自然の乳酸菌の活動に任せるため、雑菌の繁殖を防ぎ、安定した酒母を作るには、熟練の技術と長い時間、そして多くの手間が必要です。しかし、その苦労に見合うだけの価値があり、生もと系酒母で醸したお酒は、複雑で奥深い味わい、しっかりとした酸味と力強いコクが特徴です。乳酸菌の種類も多いため、多様な香味を生み出すことができるのも魅力です。

一方、速醸系酒母は、人工的に乳酸を添加することで、より短期間で安定的に酒母を製造する方法です。明治時代に開発されたこの製法は、酒造りの期間を大幅に短縮し、品質の安定化にも大きく貢献しました。また、温度管理や衛生管理などの作業も容易になり、現在では多くの酒蔵で採用されています。生もと系酒母に比べ、穏やかな酸味でスッキリとした味わいの酒に仕上がります。

このように、二つの酒母はそれぞれ異なる特徴を持っています。生もと系酒母は手間暇がかかりますが、複雑で奥深い味わいを、速醸系酒母は効率的に安定した品質の酒を生み出します。それぞれの酒母の特徴を理解することで、日本酒の多様な味わいをより深く楽しむことができるでしょう。

| 項目 | 生もと系酒母 | 速醸系酒母 |

|---|---|---|

| 製法 | 空気中の乳酸菌を利用し、自然に乳酸を生成 | 人工的に乳酸を添加 |

| 製造期間 | 長い(数週間) | 短い(数日) |

| 手間 | 多い | 少ない |

| 技術 | 熟練の技術が必要 | 比較的容易 |

| 味わい | 複雑で奥深い味わい、しっかりとした酸味と力強いコク | 穏やかな酸味でスッキリとした味わい |

| メリット | 多様な香味を生み出す | 期間短縮、品質安定、作業容易 |

| その他 | 伝統的な製法 | 明治時代に開発、現在主流 |

酒母と酒質の関係

日本酒造りにおいて、酒母は言わば土台となる重要な要素であり、最終的なお酒の味わいを大きく左右します。酒母造りは、酵母を純粋培養し、増殖させる工程で、いわばお酒のもととなる酵母を育てる作業です。この酒母の出来が、日本酒の品質を決定づけるといっても過言ではありません。

大きく分けて、酒母には生もと系と速醸系という二つの種類があります。

生もと系酒母は、自然界に存在する乳酸菌の力を利用して、雑菌の繁殖を抑えながらゆっくりと酵母を育てていく伝統的な手法です。手間と時間がかかる製法ですが、これによって生まれるお酒は、複雑で奥行きのある味わいを持ちます。また、しっかりとした酸味も特徴的で、コクとキレのバランスがとれた仕上がりとなります。さらに、生もと系酒母で造られたお酒は熟成にも適しており、時間の経過とともに味わいが変化していくのも大きな魅力です。落ち着いた深い味わいを求める方におすすめと言えるでしょう。

一方、速醸系酒母は、人工的に乳酸を添加することで、短期間で酵母を培養する近代的な手法です。そのため、生もと系に比べて製造期間が短く、効率的にお酒を造ることができます。こうして造られたお酒は、すっきりとした飲み口とフレッシュな香りが特徴です。雑味のないクリアな味わいは、現代の多様な好みに対応できる幅広い酒質を表現できます。軽快で飲みやすいお酒を好む方にぴったりです。

このように、酒母の種類によって日本酒の味わいは大きく変化します。自分がどのような味わいの日本酒を好むのかを理解し、酒母の種類にも注目することで、日本酒選びの幅が大きく広がるでしょう。ラベルに記載されている酒母の種類を確認したり、酒屋で尋ねてみたりすることで、新しい発見があるかもしれません。

| 項目 | 生もと系 | 速醸系 |

|---|---|---|

| 製法 | 自然界の乳酸菌を利用し、ゆっくりと酵母を培養する伝統的な手法 | 人工的に乳酸を添加し、短期間で酵母を培養する近代的な手法 |

| 製造期間 | 長い | 短い |

| 味わい | 複雑で奥行きのある味わい、しっかりとした酸味、コクとキレのバランス、熟成により味わいが変化 | すっきりとした飲み口、フレッシュな香り、雑味のないクリアな味わい、多様な酒質を表現可能 |

| おすすめ | 落ち着いた深い味わいを求める方 | 軽快で飲みやすいお酒を好む方 |

酒造りの未来

日本の酒造りは、古くからの伝統を守りつつ、新しい技術を取り入れることで、常に変化を続けています。伝統的な酒母造りの技法である生もと系酒母は、蔵に住み着く微生物の力を借りて、自然の味わいを引き出す製法です。その一方で、より安定した酒質を得るために開発された速醸酛は、現在では広く普及し、日本酒造りの効率化に大きく貢献しています。

さらに、近年では、酵母の研究も進んでいます。酵母は、お酒の風味や香りを決定づける重要な要素です。特定の酵母を選抜し、純粋培養することで、果物のような甘い香りのするお酒や、すっきりとした辛口のお酒など、様々な味わいの日本酒を生み出すことが可能になりました。このように、酵母の働きを研究し、その特性を活かすことで、日本酒の味わいの可能性はますます広がっています。

また、地球温暖化による気温上昇は、米作りにも影響を与えています。高温による米の品質低下は、日本酒の品質にも関わってきます。そこで、高温に強い酒米の開発や、温暖化による米の品質変化に対応した酒母造りの技術革新が急務となっています。酒造りの現場では、常に米の品質を見極め、最適な酒造りの方法を模索することで、高品質な日本酒造りを目指しています。

このように、日本の酒造りは、伝統を守りながらも、革新的な技術を取り入れ、常に進化を続けています。これからも、日本酒造りの技術は、未来に向けて発展し、私たちに新しい感動と喜びを与えてくれることでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 伝統的な酒母造り | 生もと系酒母:蔵に住み着く微生物の力を借りて自然の味わいを引き出す。 |

| 近代的な酒母造り | 速醸酛:安定した酒質を得るための製法。日本酒造りの効率化に貢献。 |

| 酵母の研究 | 特定の酵母を選抜・純粋培養することで多様な味わいの日本酒を生み出す。 |

| 地球温暖化への対応 | 高温に強い酒米の開発、温暖化による米の品質変化に対応した酒母造りの技術革新。 |

まとめ

お酒造りの最初の段階である酒母造りは、いわばお酒の母体を作る大切な工程です。酒母は、蒸した米、米麹、水を混ぜ合わせ、そこに酵母を添加して培養することで作られます。この酵母が、糖をアルコールと炭酸ガスに分解する働きをすることで、お酒が出来上がります。

酒母造りの種類は様々で、それぞれに特徴があり、出来上がるお酒の風味も大きく異なります。代表的な酒母としては、力強い味わいを生み出す速醸酛、穏やかな香りと味わいが特徴の山廃酛、乳酸の酸味が特徴的な生酛などがあります。速醸酛は、近代に開発された製法で、人工的に乳酸を添加することで、雑菌の繁殖を抑えながら安定した酒母造りが可能です。一方、山廃酛や生酛は、自然の乳酸菌の力を利用した伝統的な製法で、手間と時間はかかりますが、複雑で奥深い味わいを生み出します。

これらの酒母の違いは、使用する酵母の種類や、温度管理、製造期間など、様々な要因によって生まれるものです。例えば、山廃酛は、蒸した米を櫂と呼ばれる道具で丁寧にすり潰す「山卸し」という作業を行うことで、自然の乳酸菌を育成します。この工程が、独特の酸味と風味を生み出す鍵となっています。また、生酛は、山廃酛よりもさらに時間と手間をかけ、自然の乳酸菌をじっくりと育てていきます。

それぞれの酒蔵は、それぞれの土地の気候や水質、そして蔵独自の技術やこだわりを持って酒母を造り、多種多様なお酒を生み出しています。同じ銘柄のお酒でも、使用する酒母の種類が異なれば、香りや味わい、口当たりなどが全く異なるお酒となることもあります。

様々な酒母の日本酒を飲み比べて、それぞれの個性や魅力を発見することは、日本酒の世界を広げる第一歩となるでしょう。自分好みの酒母を見つけることで、より深く日本酒を楽しむことができるはずです。

| 酒母の種類 | 特徴 | 製法 |

|---|---|---|

| 速醸酛 | 力強い味わい | 近代開発、人工乳酸添加、安定した酒母造り |

| 山廃酛 | 穏やかな香りと味わい、複雑で奥深い味わい | 自然乳酸菌利用、山卸し、手間と時間 |

| 生酛 | 乳酸の酸味、複雑で奥深い味わい | 自然乳酸菌利用、山廃酛より手間と時間 |