麹蓋の入れ替え:積替えの役割

お酒を知りたい

先生、『積替え』って、麹蓋をただ入れ替えるだけなんですか?混ぜたりしないんですか?

お酒のプロ

そうだね。積替えは、麹を混ぜずに麹蓋の位置を入れ替える作業のことだよ。蓋麹法で製麹する際に行うんだ。

お酒を知りたい

どうして混ぜないのに、温度差が少なくなるんですか?

お酒のプロ

麹蓋によって温度にムラができるんだけど、場所を入れ替えることで、全体で温度が均一になるように調整しているんだよ。例えば、温度が高い場所に置いてあった麹蓋を低い場所に移動することで、麹蓋全体の温度差を少なくするんだ。

積替えとは。

お酒造りで使う言葉「積み替え」について説明します。お酒のもとになる麹を作る方法の一つに「蓋麹法」というものがあります。この方法では、麹を育てるための麹蓋を使います。麹蓋を使う作業にはいくつか段階があり、例えば「盛り」と「仲仕事」の間や、「仕舞仕事」と「出麹」の間などがあります。これらの段階の間に行う「積み替え」とは、麹を混ぜたりすることなく、ただ麹蓋を上下、前後、左右に位置を入れ替える作業のことです。こうすることで、それぞれの麹蓋の温度差を少なくすることができます。

はじめに

お酒造りの最初の段階で、蒸した米に麹菌を繁殖させる工程があります。この麹菌が繁殖した米を麹と呼び、お酒造りの中でも特に重要なものとなっています。麹はまさにお酒造りの心臓部と言えるでしょう。良い麹が出来なければ、良いお酒は造れません。麹菌がしっかりと米の中で育つように、様々な工夫が凝らされています。その一つが「積替え」と呼ばれる作業です。

麹は「麹蓋(こうじぶた)」と呼ばれる容器の中で育てられます。この麹蓋は棚に何段にも積み重ねて管理されます。棚の上段と下段では、温度や湿度、空気の流れなどに違いが生じます。そのため、麹の生育状態にばらつきが生じてしまうのです。そこで、麹蓋の位置を定期的に上下入れ替える「積替え」という作業が必要になります。この作業によって、全ての麹蓋が均一に温度や湿度の影響を受け、麹の品質を均一化させることができるのです。

積替えは、ただ麹蓋の位置を入れ替えるだけの単純な作業のように思えるかもしれません。しかし、その作業は長年の経験と勘に基づいた熟練の技を要します。麹の状態を見極め、適切なタイミングと方法で積替えを行う必要があるからです。温度や湿度の変化が激しい時期は、短い間隔で積替えを行わなければなりません。また、麹蓋の入れ替え方も、上下だけでなく、前後左右の位置も考慮する必要があります。このように、積替えは麹造りの成功を大きく左右する、大変重要な作業なのです。一見地味な作業ですが、美味しいお酒を造るためには欠かせない、奥深い技術と言えるでしょう。

蓋麹法における積替え

蒸し米に麹菌を育てる製麹法の一つに、蓋麹法というものがあります。蓋麹法は、麹蓋と呼ばれる浅い箱に蒸し米を広げ、そこに麹菌を繁殖させる方法です。この麹蓋は積み重ねて管理しますが、上下の蓋の位置によって温度や湿度に差が生じやすく、麹菌の生育も均一にならないことがあります。そこで、麹蓋の上下を入れ替える「積替え」という作業が必要になります。

積替えは、麹蓋全体の環境を均一にするための重要な作業です。蒸し米に麹菌を撒き終えた後の「盛り」と、麹の温度管理を行う「仲仕事」の間に行うのが一般的です。また、「仲仕事」の後に行う「仕舞仕事」の前や、「仕舞仕事」と麹を取り出す「出麹」の間にも行う場合があります。積替えを行うことで、全ての麹蓋で温度と湿度を一定に保ち、麹菌がムラなく生育するようになります。

具体的には、まず積み重ねた麹蓋を全て丁寧に下ろします。そして、一番上にあった蓋を一番下に、一番下にあった蓋を一番上に移動させ、蓋の位置を上下逆に入れ替えて再び積み重ねます。この作業を適切なタイミングで行うことで、麹の品質が安定します。

温度や湿度のムラは、麹菌の生育に大きな影響を与えます。温度が低いと麹菌の生育が遅れ、高いと雑菌が繁殖しやすくなります。湿度が低いと麹菌が乾燥し、高いと蒸し米がベタついてしまいます。積替えは、これらの問題を防ぎ、高品質な麹を作るために欠かせない作業と言えるでしょう。蓋麹法で麹を作る際には、積替えの重要性を理解し、適切なタイミングと方法で行うことが大切です。

| 作業名 | 説明 | 積替えのタイミング |

|---|---|---|

| 盛り | 蒸し米に麹菌を撒き終えた後 | 積替え後 |

| 仲仕事 | 麹の温度管理を行う作業 | 積替え前、積替え後 |

| 仕舞仕事 | 仲仕事の後に行う作業 | 積替え前、積替え後 |

| 出麹 | 麹を取り出す作業 | 積替え後 |

| 積替え | 麹蓋の上下を入れ替える作業 | 盛りと仲仕事の間、仲仕事と仕舞仕事の間、仕舞仕事と出麹の間 |

積替えの目的と効果

酒造りにおいて、麹(こうじ)は酒の味を決める重要な要素です。その麹造りの工程で「積替え(つみかえ)」と呼ばれる作業があり、これは麹の品質を大きく左右する、非常に重要な工程です。

積替えの主な目的は、麹蓋(こうじぶた)全体の温度と湿度を均一にすることです。麹蓋とは、蒸した米に麹菌を繁殖させるための浅い箱のことです。麹菌は温度や湿度の変化に敏感なため、麹蓋内で温度や湿度にムラがあると、麹菌の生育にもムラが生じてしまいます。積替えによって麹蓋全体の状態を均一化することで、麹菌が安定して生育し、風味豊かな良質な麹を得ることができるのです。

具体的には、まず麹蓋を積み重ねて管理します。そして、一定時間ごとに麹蓋の位置を入れ替えます。例えば、上に積まれていた温度の高い麹蓋を下に、下に積まれていた温度の低い麹蓋を上に移動させます。また、外側にあった麹蓋を内側に、内側にあった麹蓋を外側に移動させることで、温度と湿度のムラをなくし、麹蓋全体を均一な状態に整えるのです。

加えて、積替えは麹の温度調整という重要な役割も担っています。麹菌が米の中で繁殖する際には熱が発生し、麹の温度は徐々に上昇していきます。この時、温度が高すぎると麹菌の活動が弱まり、低すぎると繁殖が遅れてしまいます。積替えによって麹蓋の位置を変えることで、温度の高い麹と低い麹の位置を入れ替え、全体的な温度調整を行うことができます。これにより、麹の過熱や温度不足を防ぎ、麹菌にとって最適な温度帯を維持することができるのです。

このように、積替えは麹菌の生育を促し、均一で良質な麹を作る上で欠かせない作業と言えるでしょう。一見単純な作業に見えますが、職人の経験と技術が活かされた、酒造りの重要な工程の一つです。

| 作業 | 目的 | 具体的な作業内容 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 積替え(つみかえ) | 麹蓋全体の温度と湿度を均一にする |

|

|

積替えの注意点

酒造りにおいて、麹蓋の積み替えは、一見簡素な作業に見えますが、実は奥深く、細心の注意を払うべき工程です。この作業は、麹菌の生育を促し、良質な麹を造るために欠かせません。積み替えの主な目的は、麹蓋全体で温度と湿度のムラをなくし、麹菌が均一に生育する環境を整えることにあります。

まず、積み替えの際に最も注意すべき点は、麹を乱暴に扱わないことです。麹菌は繊細な生き物であり、強い衝撃や不必要な撹拌は、菌糸を傷つけ、生育に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、麹蓋の位置を上下左右に入れ替える際には、麹を優しく丁寧に扱うことが重要です。まるで、生まれたばかりの赤ん坊をあやすように、慎重に作業を進める必要があります。

次に、積み替えのタイミングを見極めることも重要です。これは、熟練の杜氏の経験と勘が頼りとなる繊細な判断です。彼らは、長年の経験に基づき、麹の色合いの変化や、ほのかに漂う香り、そして指先で感じる微妙な感触など、五感をフル活用して麹の状態を把握します。温度計や湿度計の数値だけに頼るのではなく、麹が発する様々なサインを読み解き、最適な積み替え時期を判断するのです。早すぎても遅すぎても良い麹はできません。まさに、杜氏の技と経験が光る工程と言えるでしょう。 適切なタイミングで積み替えを行うことで、麹全体の温度と湿度を均一化し、麹菌の活発な生育を促すことができます。 これは、良質な酒造りのための重要な一歩となります。

| 作業 | 目的 | 注意点 | 判断基準 |

|---|---|---|---|

| 麹蓋の積み替え | 麹蓋全体で温度と湿度のムラをなくし、麹菌が均一に生育する環境を整える | 麹を乱暴に扱わない(強い衝撃や不必要な撹拌は避ける) | 杜氏の経験と勘(麹の色合い、香り、感触など) 温度計や湿度計の数値だけでなく、麹が発するサインを読み解く |

積替えの重要性

日本酒造りにおいて、麹は酒の味を決める土台となる重要なものです。その麹を造る過程で、「積替え」と呼ばれる作業は一見地味ながらも、実は日本酒の品質を左右する重要な工程です。

麹は蒸した米に麹菌を植え付けて作られますが、麹菌は生き物なので、生育環境を整える必要があります。麹蓋と呼ばれる容器に仕込まれた米麹は、麹菌の活動により熱を発し、水分も蒸発していきます。そのため、麹蓋全体で温度や湿度が均一にならないことがあります。もし、そのまま放置すれば、麹菌の生育にムラが生じ、質の悪い麹になってしまいます。そこで「積替え」という作業が必要になるのです。

積替えは、麹蓋の中にある米麹を一度全て取り出し、上下を入れ替えて再び蓋に戻す作業です。これにより、温度や湿度の高い部分と低い部分を混ぜ合わせ、麹蓋全体を均一な状態にすることができます。また、麹同士がくっつき合うのを防ぎ、麹菌が一粒一粒の米に行き渡るようにほぐす効果もあります。

この作業は、麹菌の生育を促進し、良質な麹を生み出すために欠かせません。良質な麹は、酵素の力価が高く、後の工程で米のデンプンを糖に分解する働きが活発になります。結果として、日本酒の味わいや香りに深みが増し、質の高いお酒が出来上がるのです。

積替えは、重労働であり、繊細な作業でもあります。麹の状態を五感で見極め、適切なタイミングと方法で行う必要があるため、長年の経験と技術が求められます。まさに、杜氏の腕の見せ所と言えるでしょう。一見単純な作業の中に、日本酒造りの深い知恵と技術が凝縮されているのです。

| 工程 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 蒸米に麹菌を植え付け | 麹の製造開始 | 麹菌の活動開始 |

| 積替え(麹蓋の米麹を上下入れ替え) | 温度と湿度の均一化、麹同士の固着防止 | 麹菌の生育促進、良質な麹の生成 |

| 良質な麹による糖化 | 米のデンプンを糖に分解 | 日本酒の味わいと香りの向上 |

おわりに

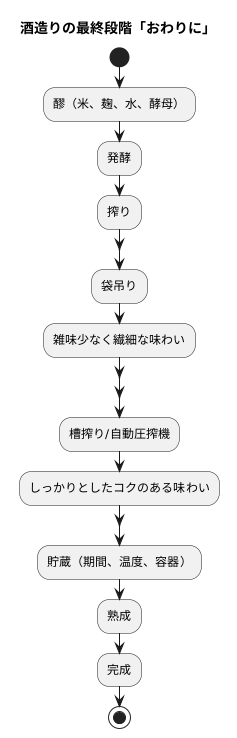

酒造りの最終段階、「おわりに」とは、醪(もろみ)と呼ばれる発酵した液体を搾り、お酒と酒粕に分ける工程のことです。 この工程は、完成したお酒の風味や味わいを決定づける重要な局面であり、長年培ってきた経験と技術が求められます。醪は、米、麹、水、酵母が複雑に絡み合い、発酵によって様々な成分が生成された状態です。この醪を丁寧に搾ることで、澄んだお酒と、栄養豊富な酒粕が生まれます。

搾りの方法は、昔ながらの袋吊りや槽(ふね)搾りから、近代的な自動圧搾機まで様々です。どの方法を用いるかによって、お酒の味わいや香りが微妙に変化します。例えば、ゆっくりと時間をかけて自然に滴り落ちる袋吊りの酒は、雑味が少なく繊細な味わいが特徴です。一方、圧力をかけて搾る槽搾りや自動圧搾機では、より多くの酒を搾ることができ、しっかりとしたコクのあるお酒となります。

搾りたてのお酒は、まだ荒々しく、角があります。そこで、貯蔵することで熟成させ、まろやかで深い味わいを引き出します。貯蔵期間や温度、容器などによって、お酒の熟成度合いは大きく変化します。杜氏は、これらの条件を緻密に調整し、目指すお酒の味わいを追求します。

こうして出来上がったお酒は、まさに職人たちの技術と情熱の結晶です。一本のお酒には、原料となる米作りから、麹づくり、仕込み、発酵、搾り、貯蔵に至るまで、様々な工程と、それぞれの工程に携わる人々の努力が凝縮されています。私たちが口にする一杯のお酒には、こうした物語が秘められていることを忘れずに、じっくりと味わいたいものです。そして、その奥深い世界を探求することで、日本酒の新たな魅力を発見できるかもしれません。