お酒の色に隠された秘密:チロシナーゼの働き

お酒を知りたい

先生、『チロシナーゼ』って言葉、お酒の勉強中に出てきたんですけど、よくわからないんです。教えてもらえますか?

お酒のプロ

チロシナーゼは、お酒の色に関係する酵素だよ。簡単に言うと、材料の中に含まれるチロシンという物質を酸化させて、色素を作る働きがあるんだ。

お酒を知りたい

チロシンを酸化させて色素を作る…ということは、お酒の色が濃くなるということですか?

お酒のプロ

その通り!例えば、麹が褐色になったり、酒粕が黒っぽく変色したり(黒粕っていうんだけど)するのは、このチロシナーゼの働きによるものなんだよ。

チロシナーゼとは。

お酒の色や風味に関係する言葉に「チロシナーゼ」というものがあります。これは、チロシンという物質を酸化させて色素を作る働きをする酵素です。麹が茶色くなったり、酒粕が黒っぽく変色したりする(黒粕と呼ばれる現象)のは、このチロシナーゼの働きによるものです。

お酒の色ができるわけ

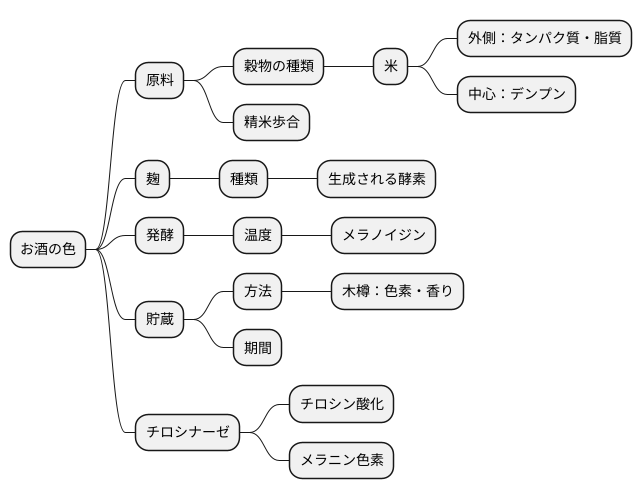

お酒の色は、無色透明なものから、淡い金色、深い琥珀色まで実に様々です。まるで宝石のように美しいこれらの色の違いは、一体どのように生まれるのでしょうか。お酒造りの過程を一つ一つ紐解いていくと、その秘密が見えてきます。

まず、お酒の原料となる穀物の種類や精米の程度が大きく影響します。原料に由来する色素や成分の違いが、お酒の仕上がりの色に反映されるのです。例えば、米の外側部分にはタンパク質や脂質が多く含まれており、これらはお酒に独特の色合いを与えます。反対に、中心に近い部分はデンプンが豊富で、透明感のあるお酒になりやすいです。また、米をどの程度削るかという精米歩合も、お酒の透明度に大きく関わります。

次に、麹の種類やお酒を発酵させる時の温度も重要な要素です。麹の種類によって生成される酵素の働きが異なり、お酒の色合いに微妙な変化が現れます。また、発酵温度が高いほど、お酒の色は濃くなる傾向があります。これは、温度が高いと、原料に含まれる糖分やアミノ酸が反応し、メラノイジンという褐色の色素が生成されやすいためです。

さらに、お酒を貯蔵する方法や貯蔵期間も、色に大きな影響を与えます。貯蔵中に、お酒の成分がゆっくりと変化し、熟成が進むにつれて色が濃くなっていきます。特に、木樽で貯蔵した場合、樽材から色素や香りがお酒に移り、独特の琥珀色が生まれます。

これらの要素に加えて、お酒の色に深く関わる酵素の一つに「チロシナーゼ」があります。この酵素は、アミノ酸の一種であるチロシンを酸化し、メラニン色素の生成に関与しています。メラニン色素は、人間の肌や髪の色を決める色素と同じもので、お酒にも褐色や琥珀色といった色合いを与えます。

このように、お酒の色は、原料、麹、発酵、貯蔵といった様々な要素が複雑に絡み合って生み出される、奥深いものです。それぞれの工程での丁寧な作業と、絶妙なバランスによって、美しい色のお酒が誕生するのです。

チロシナーゼ:色の魔術師

お酒の色は、どこから生まれるのでしょうか? 熟成による変化や、原料の色素の影響もありますが、実は「チロシナーゼ」という酵素が重要な役割を果たしています。チロシナーゼは、お酒造りに欠かせない麹菌や酵母といった微生物の中に存在する酵素です。

この酵素は、まるで魔法使いのように、色のない物質を色のある物質へと変える力を持っています。具体的には、アミノ酸の一種であるチロシンという物質に作用します。チロシン自体は無色透明ですが、チロシナーゼが持つ酸化という力によって、メラニン色素などの色素化合物へと変化するのです。

お酒造りの過程では、麹菌や酵母がチロシナーゼを分泌します。原料の米や麹に含まれるチロシンと、このチロシナーゼが出会うと、酸化反応が始まり、徐々に色が付いていきます。仕込みたての透明な液体がお酒へと変化していく中で、黄金色や琥珀色など、様々な色合いが生まれていくのは、まさにこのチロシナーゼの働きによるものです。

チロシナーゼの働きは、お酒の色だけでなく、香りや味わいにも影響を与えます。複雑な化学反応によって生まれる色素化合物は、お酒に独特の風味を与え、熟成が進むにつれて、さらに奥深い味わいを生み出していくのです。

このように、目には見えない小さな酵素であるチロシナーゼが、お酒の色や風味を大きく左右しています。まるで熟練の職人のように、微生物の力と酵素の働きが、お酒という芸術作品を完成させていくと言えるでしょう。

麹の褐変:チロシナーゼの影響

お酒造りの肝となる麹。その色は最終的なお酒の色合いに大きく影響します。麹の色づき、すなわち褐変には麹菌が作り出す酵素、チロシナーゼが深く関わっています。

麹は蒸した米に麹菌を植え付けて繁殖させたものですが、この麹菌がチロシナーゼを作り出します。蒸米にはチロシンという成分が含まれており、チロシナーゼはこのチロシンを酸化させることで褐色の色素を生成します。これが麹が徐々に褐色に変化していく仕組みです。まるで絵の具を混ぜるように、この色素の量が増えるほど、麹の色は濃くなっていきます。

この褐変の度合いは、様々な要因に左右されます。麹菌の種類によってチロシナーゼの生成量が違うため、同じ条件で育てても色の変化は異なります。また、麹菌が活発に活動する温度や湿度も、褐変に大きく影響します。温度が高すぎると菌の活動は活発になりますが、同時に褐変も早く進みます。逆に温度が低すぎると、菌の活動が鈍くなり、褐変もゆっくりになります。湿度は、麹菌の生育に必要な水分を供給する役割を果たし、適切な湿度を保つことで、麹菌は活発にチロシナーゼを生成します。

経験豊富な酒造りの職人は、これらの条件を長年の経験と勘に基づいて緻密に調整し、目指すお酒の色に合わせた最適な麹を作り上げます。温度や湿度の微妙な変化を見極め、麹の色づき具合を注意深く観察することで、理想的な麹を育て上げます。まさに、麹の色は職人の技の結晶と言えるでしょう。

粕の褐変:黒粕の謎

お酒を搾った後に出る搾りかすは、酒粕と呼ばれ、様々な料理に活用される貴重な副産物です。酒粕は通常、白もしくはクリーム色をしていますが、保存状態によっては色が変わり、黒褐色になることがあります。この変色した酒粕は「黒粕」と呼ばれ、品質が落ちてしまったものとみなされます。黒粕の色の変化は、主に「チロシナーゼ」という酵素の働きによるものです。この酵素は、生き物の体内でメラニン色素を作るのに関係する酵素で、酒粕にも含まれています。

チロシナーゼは、酒粕の中に含まれる「チロシン」というアミノ酸を酸化させます。この酸化反応によって、メラニンと同じように褐色の色素が作られ、酒粕の色が徐々に変化していくのです。まるで、切ったリンゴが空気に触れて茶色くなるのと似たような現象です。黒粕になるのを防ぐには、チロシナーゼの働きを抑えることが大切です。

チロシナーゼの働きを抑える一つの方法は、低温で保存することです。温度が低いほど酵素の活動は弱まるため、冷蔵庫など、冷暗所で保管することで黒粕の発生を遅らせることができます。また、チロシナーゼは水分がある環境で活発に働くため、乾燥させることも有効な手段です。天日干しや乾燥機などで水分を飛ばし、乾燥した状態にすることで、チロシナーゼの働きを抑え、褐変を防ぐことができます。

酒粕は栄養価も高く、料理や甘酒など、様々な用途で楽しめる食品です。適切な保存方法を知り、黒粕の発生を防ぐことで、酒粕の風味と品質を長く保つことができます。保存状態に気を配り、美味しい酒粕を楽しみましょう。

お酒の色と味わい:奥深い関係

お酒の色は、見た目を楽しむだけでなく、そのお酒の味わい、風味、そして製造過程までもを物語っています。まるで絵画を見るように、お酒の色をじっくり観察することで、隠された情報を読み解くことができるのです。

お酒の色を生み出す立役者の一つに、チロシナーゼという酵素があります。この酵素は、お酒の原料に含まれる成分と反応し、様々な色素化合物を作り出します。例えば、熟成されたお酒によく見られる琥珀色は、メラノイジンという色素化合物によるものです。このメラノイジンは、チロシナーゼの働きによって生成され、お酒に複雑な香ばしさやコク、そして奥行きのある味わいを付与します。まるで長い年月をかけて大地の恵みを蓄積してきたかのような、深い味わいを生み出すのです。

また、チロシナーゼは、お酒の熟成にも深く関わっています。熟成期間中、チロシナーゼは原料に含まれる成分とゆっくりと反応し続け、お酒の色は徐々に濃くなっていきます。それと同時に、風味も複雑さを増し、まろやかさや深みが増していくのです。これは、チロシナーゼが新たな香気成分を生み出すと同時に、雑味となる成分を分解する働きも持っているためです。まるで熟練の職人が時間をかけて丁寧に磨き上げるように、チロシナーゼはお酒の味わいを熟成させていくのです。

お酒の色は、単なる見た目ではなく、チロシナーゼの働きによって生み出された複雑な化学反応の結果であり、そのお酒の個性と歴史を映し出す鏡なのです。次に、お酒を口にする時には、ぜひその色にも注目し、奥深い味わいの世界に浸ってみてください。きっと新しい発見があるはずです。

| お酒の色 | チロシナーゼの働き | 生成される化合物 | お酒への影響 |

|---|---|---|---|

| 琥珀色 | 原料中の成分と反応 | メラノイジン | 香ばしさ、コク、奥行きのある味わい |

| 熟成による色の変化 | 熟成期間中に原料と反応、雑味成分を分解 | 様々な色素化合物、香気成分 | 色の濃化、複雑な風味、まろやかさ、深み |

まとめ:チロシナーゼの重要性

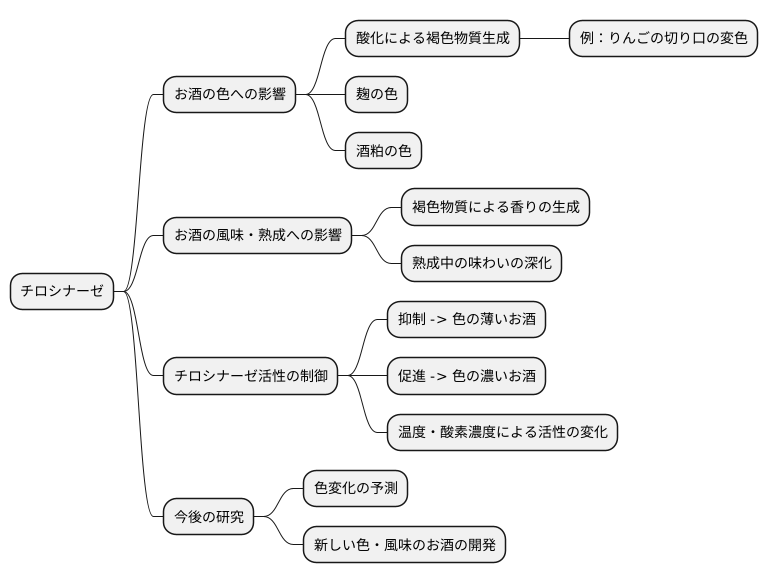

お酒の色は、その見た目や味わいを大きく左右する重要な要素です。その色を生み出す立役者の一つが、チロシナーゼという酵素です。チロシナーゼは、お酒の原料に含まれる特定の成分を酸化させることで、褐色物質を作り出します。これは、まるでりんごの切り口が空気に触れて茶色く変色する現象と似ています。お酒造りの様々な場面で、このチロシナーゼの働きを見ることができます。例えば、麹造りの際に、麹が褐色に変化していくのもチロシナーゼの作用によるものです。また、酒粕の色もチロシナーゼの影響を受けています。

チロシナーゼの働きは、お酒の色を作るだけにとどまりません。お酒の風味や熟成にも深く関わっていると考えられています。チロシナーゼが作り出す褐色物質の中には、独特の香りを持ち、お酒の風味を豊かにするものもあります。また、これらの物質が熟成中に変化することで、お酒の味わいに深みが増していくと考えられています。

チロシナーゼの活性を理解し、制御することは、お酒造りにおいて非常に重要です。例えば、チロシナーゼの働きを抑制することで、色の薄いお酒を造ることができます。逆に、チロシナーゼの働きを促進することで、色の濃いお酒を造ることも可能です。また、チロシナーゼの活性は、温度や酸素濃度などの条件によって変化するため、これらの条件を適切に管理することで、望ましい色や風味のお酒を造ることができます。

今後、チロシナーゼに関する研究がさらに進めば、お酒の色の変化をより正確に予測できるようになるでしょう。また、チロシナーゼの活性をより精密に制御することで、これまでになかった新しい色や風味のお酒を生み出すことも可能になるかもしれません。私たちが普段何気なく楽しんでいるお酒の色、その背後には、チロシナーゼという小さな酵素の大きな働きが隠されているのです。