お酒の熟成と色の変化の秘密

お酒を知りたい

先生、アミノ・カルボニル反応って、お酒の色が濃くなる原因なんですよね?

お酒のプロ

そうだね。特に日本酒のようなお酒で顕著に見られる現象だよ。具体的には、お酒に含まれるアミノ酸と糖が反応することで、メラノイジンという褐色の物質ができるんだ。これがお酒の色を濃くする原因だよ。

お酒を知りたい

アミノ酸と糖ですか?どんな糖が反応するんですか?

お酒のプロ

ブドウ糖(グルコース)がよく反応する糖として知られているよ。他には果糖(フルクトース)なども反応するよ。これらの糖は、お酒の原料や製造過程で生成されるんだ。

アミノ・カルボニル反応とは。

お酒の色が濃くなることについて説明します。お酒には「アミノ基」と「カルボニル基」というものがあり、これらが反応するとお酒の色が変化します。これを「アミノ・カルボニル反応」といいます。例えば、日本酒を長い間置いておくと色が濃くなりますが、これは日本酒に含まれる「アミノ酸」と「ブドウ糖」が反応するためと考えられています。この反応も「アミノ・カルボニル反応」の一種です。

お酒の色は変化するもの

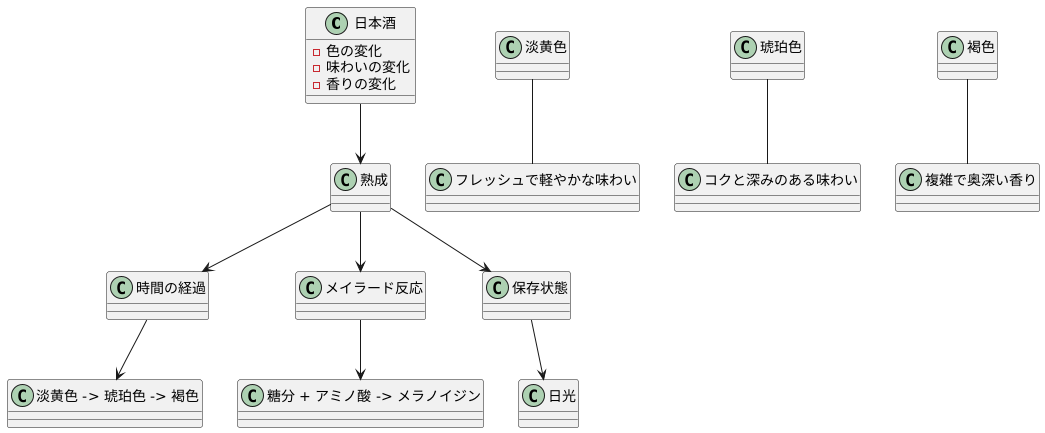

お酒、特に日本酒は、時間の経過とともにその色合いを変化させることで知られています。生まれたばかりの日本酒は、春の光のような透明感のある淡い黄色を帯びています。それが月日を重ねるごとに、まるで紅葉のようにゆっくりと色を変え、熟成が進むにつれて夕焼け空のような琥珀色へ、そして時には、深い森を思わせる褐色へと変化していきます。まるで生きているかのように刻々と変化する色のグラデーションは、私たちに自然の移ろいを感じさせ、深い趣を与えてくれます。

この色の変化は、お酒が時の中でどのように熟成してきたかを物語る重要な指標となります。色が濃くなるほど、熟成が進んでいることを示しているのです。そして、色の変化は見た目だけでなく、味や香りにも大きな影響を与えます。生まれたての日本酒は、フレッシュで軽やかな味わいが特徴ですが、熟成が進むにつれて、味わいにコクと深みが加わり、香りは複雑で奥深いものへと変化していきます。

では、なぜお酒は熟成とともにこのような色の変化を見せるのでしょうか?その秘密は、お酒に含まれる様々な成分同士が織りなす、複雑な化学反応にあります。お酒の中には、糖分やアミノ酸など、多くの成分が含まれています。これらの成分が、時間の経過とともに互いに反応し合い、新たな化合物を生み出していくのです。特に、糖分とアミノ酸が反応して生まれる「メイラード反応」は、お酒の色を変化させる主要な要因の一つです。この反応によって、メラノイジンと呼ばれる褐色の色素が生成され、お酒の色が徐々に濃くなっていくのです。さらに、お酒の保存状態も色の変化に影響を与えます。例えば、日光に当たることでお酒の色は濃くなりやすいため、蔵元ではお酒を暗い場所で大切に保管しています。

このように、お酒の色の変化は、様々な要素が複雑に絡み合って生まれる、まさに自然の芸術と言えるでしょう。お酒を味わう際には、その色にも注目することで、より深くお酒の世界を楽しむことができるはずです。

アミノ基とカルボニル基の出会い

お酒の色が変化していくのは、まるで魔法のようです。その秘密の一つに「アミノ・カルボニル反応」という化学変化があります。この反応は、お酒に含まれる二つの成分の出会いから始まります。一つはアミノ基という小さな部品を持つ成分、もう一つはカルボニル基という部品を持つ成分です。

身近なもので例えると、アミノ基を持つ成分は、私たちの体を作るたんぱく質や、うまみ成分であるアミノ酸などです。これらは、お酒の原料となる穀物や果物などに含まれています。一方、カルボニル基を持つ成分は、甘みのもととなる糖類です。こちらも、原料に含まれているほか、お酒造りの過程で生成される場合もあります。

これら二つの成分が、お酒の中でゆっくりと時間をかけて出会うことで、アミノ・カルボニル反応が起こります。貯蔵という長い眠りの間に、アミノ基とカルボニル基が結びつき、新たな物質が生まれます。この新しい物質は、メラノイジンと呼ばれ、黄色や褐色など様々な色をしています。メラノイジンが生成されることで、お酒の色は徐々に濃くなっていきます。

熟成されたお酒の色は、まさにこの反応の証です。長い時間をかけて、アミノ基とカルボニル基が出会い、変化していくことで、深い味わいと美しい色合いが生まれるのです。また、この反応は、お酒の色だけでなく、香りや風味にも影響を与えます。複雑で奥深いお酒の個性を形作る、重要な要素の一つと言えるでしょう。まるで、人と人との出会いのように、アミノ基とカルボニル基の出会いが、お酒に豊かな彩りを与えているのです。

日本酒における色の変化

日本酒は、時間の流れとともにその色合いを変化させる繊細な飲み物です。 生まれたばかりの新しい日本酒は、透明感のある無色透明もしくは淡い黄色を帯びていることが多いです。しかし、貯蔵期間が長くなるにつれて、徐々に黄色味が濃くなり、最終的には琥珀色や褐色へと変化していきます。この色の変化は、主に「アミノ・カルボニル反応」と呼ばれる化学反応によって引き起こされます。

日本酒の主成分である米に由来する糖分とアミノ酸が、この反応の主役です。 糖分の中でも、特にブドウ糖が重要な役割を担っています。ブドウ糖は、日本酒の甘味のもととなる主要な糖類です。一方、アミノ酸は、米に含まれるたんぱく質が、麹菌や酵母によって分解されることで生成されます。これら二つの成分が、貯蔵中にゆっくりと反応することで、メラノイジンと呼ばれる褐色の色素が生成されます。

メラノイジンは、日本酒の色合いだけでなく、香りや味わいにも複雑な深みを与えます。 香ばしい香りや、カラメルのような風味、うま味などが加わり、熟成された日本酒特有の奥深い味わいを生み出します。この熟成による変化は、日本酒の大きな魅力の一つと言えるでしょう。

貯蔵温度が高いほど、このアミノ・カルボニル反応は速く進みます。 そのため、低い温度でじっくりと熟成させた日本酒は、色の変化が穏やかで、繊細な味わいを保ちます。一方、高温で熟成させた日本酒は、色の変化が早く、より濃厚な風味を持つようになります。このように、温度管理は、日本酒の熟成に大きな影響を与えます。

日本酒の色の変化は、そのお酒が歩んできた時間と、熟成の度合いを示す指標でもあります。 黄金色に輝く日本酒を手に取れば、そこには長い時間をかけて育まれた、豊かな味わいへの期待が込められているのです。

反応を促す要因

お酒の色や香りは、アミノ・カルボニル反応と呼ばれる糖とアミノ酸の化学変化によって生まれます。この反応は、まるで魔法のようで、様々な要因が複雑に絡み合い、お酒の個性を形作っていきます。温度は、この反応の速度を大きく左右する重要な要素の一つです。温度が高いほど反応は速く進み、お酒の色は濃く変化しやすくなります。例えば、日本酒を暖かい場所に置いておくと、すぐに色がついてしまうのはこのためです。逆に、低い温度でじっくりと熟成させると、穏やかに反応が進み、繊細な色合いが生まれます。

もう一つ、反応速度に大きく関わるのが、空気中の酸素の存在です。酸素は反応を促進する触媒のような役割を果たします。酸素に触れる機会が多いほど、反応は活発になり、色の変化も速くなります。そのため、空気に触れやすい状態で保存すると、お酒は早く色が濃くなってしまうのです。日本酒の製造過程では、酸素の量を注意深く管理することで、色の変化を調整し、目指す色合いを実現しています。

さらに、お酒の種類によっても、反応の速度や変化の仕方は異なります。例えば、原料や製法の違いによって、含まれる糖やアミノ酸の種類や量が変わるためです。同じ温度や酸素濃度であっても、お酒の種類によって色の変化の仕方が異なるのは、こうした理由からです。日本酒の熟成においては、これらの要因を緻密に制御することで、望ましい色や香りを引き出し、奥深い味わいを作り出しています。熟練の技を持つ職人は、長年の経験と知識に基づいて、温度、酸素、そしてお酒の種類を見極め、絶妙なバランスで反応をコントロールしているのです。

| 要因 | 影響 | お酒への影響 | 例 |

|---|---|---|---|

| 温度 | 温度が高いほど反応速度が速い | 色が濃くなりやすい | 日本酒を暖かい場所に置くと色が変わる |

| 酸素 | 反応を促進する触媒 | 空気に触れると色が濃くなる | 日本酒製造で酸素量を管理 |

| お酒の種類 | 原料や製法の違いで糖やアミノ酸の種類や量が変わる | 同じ条件でも色の変化が異なる | 日本酒の熟成 |

熟成が生み出す複雑な味わい

長い時間をかけてじっくりと熟成されたお酒は、独特の深い味わいを醸し出します。これは、お酒の中に含まれるアミノ酸と糖が、ゆっくりと反応することで生まれる、アミノ・カルボニル反応によるものです。この反応は、お酒の色を濃く変化させるだけでなく、香りや味わいを複雑に変化させる、まさに熟成の魔法と言えるでしょう。

アミノ・カルボニル反応によって生成される物質の一つに、メラノイジンと呼ばれる褐色の色素があります。これは、お酒の色を琥珀色や黄金色に変える役割を果たします。しかし、アミノ・カルボニル反応が生み出す効果は、色の変化だけにとどまりません。様々な香りの成分も同時に作り出されるのです。熟成が進むにつれて、これらの香気成分は複雑に絡み合い、お酒に奥深い風味を与えていきます。

長期熟成されたお酒からは、様々な香りが立ち上ります。焦がした砂糖のような甘い香りや、木の実のような香ばしい香り、あるいは干し果実のような濃厚な甘い香りなど、その香りは実に多様です。これらの複雑な香りが混ざり合うことで、他の製法では再現できない、熟成酒ならではの独特の風味が生まれます。

味わいの変化も、熟成の大きな特徴です。長い熟成期間を経たお酒は、角が取れてまろやかになり、深いコクが生まれます。口に含んだ時の、とろりとした舌触りも、熟成酒ならではの魅力です。まるで時間を凝縮したような、濃厚で複雑な味わいは、多くの愛好家を魅了してやみません。

このように、アミノ・カルボニル反応は、お酒の熟成において中心的な役割を果たしています。時間をかけてじっくりと進む反応は、お酒に複雑な香りと深い味わいを生み出し、唯一無二の熟成酒を誕生させるのです。

| 熟成の効果 | 詳細 |

|---|---|

| 色の変化 | アミノ・カルボニル反応によりメラノイジンが生成され、琥珀色や黄金色になる。 |

| 香りの変化 |

様々な香気成分が複雑に混ざり合い、奥深い風味になる。 |

| 味わいの変化 | 角が取れてまろやかになり、深いコクととろりとした舌触りが生まれる。 |

お酒の色の変化を楽しむ

お酒の色は、まるで絵画のように、そのお酒が歩んできた道のりを映し出す鏡のようなものです。透き通るような薄い黄色から、蜂蜜のような金色、そして時を経て深い琥珀色へと変化していく様は、まさに自然の芸術と言えるでしょう。

お酒の色は、熟成という時間の中で、ゆっくりと変化していきます。樽の中で眠る間、お酒は樽の木材と触れ合い、その成分を少しずつ吸収していくのです。この過程で、無色透明に近かったお酒は、徐々に色づいていきます。色の変化は、熟成期間の長さを示すだけでなく、樽の種類や保管環境など、様々な要因が複雑に絡み合って生まれるものです。

例えば、同じ銘柄のお酒でも、熟成期間が短ければ、色は薄い黄色に留まります。しかし、長い年月をかけて熟成されたお酒は、濃い琥珀色へと変化し、熟成の深みを視覚的に表現します。

同じ銘柄のお酒を飲み比べることで、この色の変化を楽しみながら、熟成による味わいや香りの変化をより深く理解することができます。若いお酒は、フレッシュで軽やかな味わいが特徴ですが、熟成が進むにつれて、まろやかで複雑な味わいが生まれます。香りは、熟成によって、華やかな香りから、落ち着いた深みのある香りへと変化していきます。

このようにお酒の色は、単なる見た目だけでなく、お酒の個性を雄弁に物語る大切な要素なのです。グラスに注がれたお酒の色をじっくりと眺め、その奥深さを堪能することで、お酒を味わう喜びはさらに広がることでしょう。

| 熟成期間 | 色 | 味わい | 香り |

|---|---|---|---|

| 短い | 薄い黄色 | フレッシュで軽やか | 華やか |

| 長い | 濃い琥珀色 | まろやかで複雑 | 落ち着きのある深み |