日本酒の甘さの秘密:糖類について

お酒を知りたい

先生、お酒に含まれる『糖類』って、具体的にどんなものですか?グルコース以外も色々あるみたいですが、よく分かりません。

お酒のプロ

いい質問だね。糖類とは、簡単に言うと、甘みのもととなる成分のことだよ。お酒に含まれる糖類で最も多いのはグルコース(ブドウ糖)だ。他には、マルトース、イソマルトースなど、いくつかの種類があるんだ。

お酒を知りたい

マルトースやイソマルトース… どれも名前が似ていて、違いが分かりません。

お酒のプロ

そうだね。これらは、グルコースがいくつか繋がってできたものなんだ。繋がっているグルコースの数や繋がり方によって、マルトース、イソマルトースなど、名前と甘さが変わるんだよ。だから、まとめて糖類と呼ぶんだ。

糖類とは。

お酒に含まれる甘い成分について説明します。お酒の種類によっては、ブドウ糖がたくさん含まれているものもあります。ブドウ糖以外にも、麦芽糖、イソ麦芽糖、パノース、イソ麦芽三糖などの、いろいろな種類の糖が少しだけ含まれています。

日本酒に含まれる糖の種類

日本酒の甘みは、まるで複雑に織りなされた錦絵のようです。様々な種類の糖が溶け合い、互いに影響し合い、奥深い味わいを生み出しています。日本酒に含まれる糖の中で、最も中心的な役割を担うのが、グルコースです。この糖は、私達が普段口にするご飯や果物にも含まれており、日本酒の甘みの土台を築いています。まるで絵画のキャンバスのように、グルコースは他の糖の甘みを引き立て、調和のとれた味わいを作り出すのです。

しかし、日本酒の甘さはグルコースだけでは表現しきれません。マルトースもまた、日本酒の甘みに欠かせない要素です。グルコースが二つ結合したマルトースは、すっきりとした上品な甘みを醸し出し、全体の味わいに奥行きを与えます。そして、イソマルトース。マルトースとは異なる結合様式を持つこの糖は、独特の風味を添え、日本酒の甘みに複雑さを加えます。

さらに、パノースやイソマルトトリオースといった、グルコースが複数結合した糖も、少量ながらも重要な役割を果たしています。これらは、麹菌が米のでんぷんを分解する過程で生まれるもので、麹の種類や働き方によってその量や種類が変化します。まるで指揮者の指示によってオーケストラの演奏が変わるように、麹の働きが日本酒の甘みの個性を決定づけるのです。それぞれの糖が、まるで楽器のようにそれぞれの音色を奏で、複雑で奥深いハーモニーを奏でることで、日本酒特有の甘みが生まれるのです。

| 糖の種類 | 特徴 | 役割 |

|---|---|---|

| グルコース | ご飯や果物にも含まれる | 甘みの土台、他の糖の甘みを引き立てる |

| マルトース | グルコースが2つ結合 | すっきりとした上品な甘み、奥行きを与える |

| イソマルトース | マルトースとは異なる結合様式 | 独特の風味、複雑さを加える |

| パノース、イソマルトトリオース | グルコースが複数結合 | 麹菌の働きで生成、少量だが重要な役割 |

糖類と日本酒の甘さの関係

お酒の甘みは、含まれている糖の量だけで決まるほど単純なものではありません。お酒に含まれる糖の種類やその割合、そして他の成分との組み合わせによって、甘みの感じ方は大きく変わります。同じ量の糖が入っていても、ブドウ糖が多いお酒と麦芽糖が多いお酒では、甘みの性質が違います。ブドウ糖はさっぱりとした甘みを与える一方で、麦芽糖はより柔らかく、奥行きのある甘みを与えます。

さらに、お酒には酸味やアミノ酸も含まれており、これらが糖と複雑に混ざり合うことで、甘みはさらに奥深いものになります。酸味は甘みを抑え、後味をすっきりさせる効果があり、反対にアミノ酸は甘みを強め、コクと旨味を深めます。このようにお酒の甘みは、様々な成分が織りなす絶妙なバランスによって生まれているのです。

特に日本酒造りにおいて、このバランスは非常に重要です。蔵人たちは、まるで熟練の料理人が食材を選び、最高の味を引き出すように、糖だけでなく、酸味、アミノ酸など様々な成分のバランスを細かく調整することで、目指す甘さを作り出しています。ブドウ糖のすっきりとした甘みを際立たせたいのか、それとも麦芽糖の深いコクのある甘みを追求するのか。あるいは、酸味とアミノ酸をどのように組み合わせ、複雑で奥行きのある甘みを生み出すのか。

日本酒の甘みは、こうした蔵人たちの技術と経験、そして情熱によって、一つ一つ丁寧に作り上げられているのです。日本酒を口に含んだ時、感じる甘みは、まさに蔵人たちの技の結晶と言えるでしょう。一口に日本酒の甘みと言っても、その中には様々な要素が複雑に絡み合い、多様な味わいを表現しています。そして、その味わいの奥深さが、日本酒の魅力の一つとなっているのです。

| 要素 | 影響 | 詳細 |

|---|---|---|

| 糖の種類 | 甘みの質 | ブドウ糖:さっぱりとした甘み 麦芽糖:柔らかく奥行きのある甘み |

| 酸味 | 甘みとのバランス | 甘みを抑え、後味をすっきりさせる |

| アミノ酸 | 甘みとのバランス | 甘みを強め、コクと旨味を深める |

| 蔵人の技術 | 全体のバランス調整 | 糖、酸味、アミノ酸のバランスを調整し、目指す甘さを作り出す |

様々な種類の日本酒と糖類

日本酒は、米と米麹、そして水から造られる醸造酒で、その種類は実に多様です。そして、日本酒の甘み、つまり糖度は、製法や原料、精米歩合など様々な要因によって変化します。一口に日本酒と言っても、甘みは様々で、まるで果物のようにそれぞれ異なる風味を持っています。

例えば、貴醸酒は、仕込み水の代わりに日本酒を用いることで、高い糖度を実現しています。仕込みの段階で既に甘みが加わるため、出来上がったお酒は、濃厚でとろけるような、まるで蜂蜜のような甘みが特徴です。また、熟成させることで、さらに複雑で奥深い甘みへと変化していきます。

一方、辛口で知られる純米酒や本醸造酒などは、貴醸酒に比べると糖度が低く、すっきりとした味わいが持ち味です。これらの日本酒は、米本来の旨みや、麹の作り出す繊細な香りが際立ち、料理との相性も抜群です。辛口だからといって、全く糖分が含まれていないわけではなく、少量の糖分が他の成分と複雑に絡み合うことで、独特の風味を生み出しています。まるで、少しの塩が料理の味を引き締めるように、少量の糖分が日本酒の味わいに奥行きを与えているのです。

甘口と辛口の間には、様々な味わいの日本酒が存在します。例えば、吟醸酒は、香り高くフルーティーな味わいが特徴で、甘みと辛口のバランスが良いとされています。また、純米吟醸酒は、米の旨みと吟醸香が調和した、奥深い味わいが楽しめます。

日本酒を選ぶ際には、自分の好みに合わせて、甘み、香り、コクなどを考慮することが大切です。様々な種類の日本酒を試すことで、きっと自分好みの味わいが見つかるでしょう。まるで果物を選ぶように、日本酒の世界も多様で、様々な個性を秘めています。ぜひ、様々な日本酒を飲み比べて、自分にとっての最高の1本を見つけてみてください。

| 種類 | 甘み | 特徴 |

|---|---|---|

| 貴醸酒 | 高 | 濃厚でとろけるような甘み、蜂蜜のような風味、熟成により複雑で奥深い甘みになる |

| 純米酒、本醸造酒 | 低 | すっきりとした味わい、米本来の旨みと麹の香り、料理との相性抜群、少量の糖分が奥行きを与える |

| 吟醸酒 | 中 | 香り高くフルーティー、甘みと辛口のバランスが良い |

| 純米吟醸酒 | 中 | 米の旨みと吟醸香が調和、奥深い味わい |

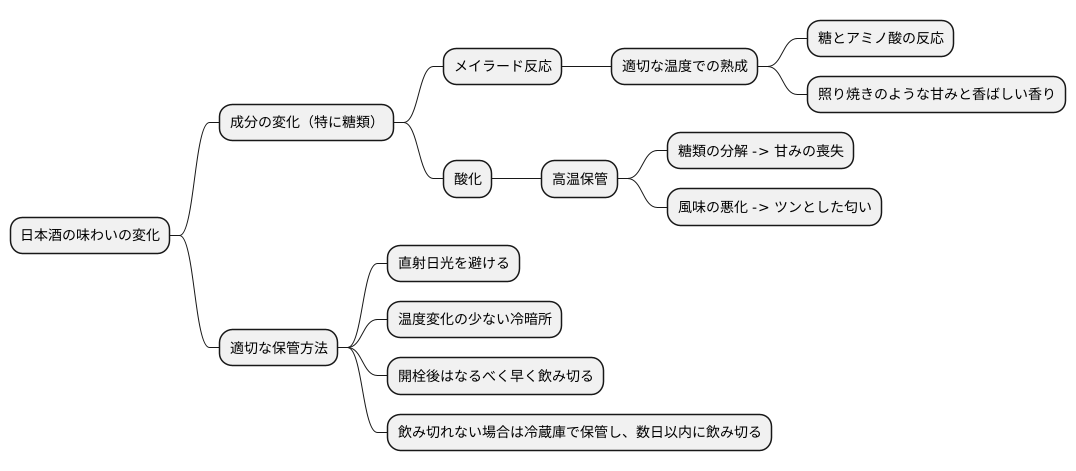

糖類と味わいの変化

日本酒は生きているお酒とも呼ばれ、時間の流れとともにその味わいを変化させていきます。これは、日本酒の中に含まれる様々な成分、特に糖類の変化が深く関わっています。お酒の中に溶け込んでいるこれらの成分は、熟成や保管の状態によって様々な反応を起こし、日本酒の風味を形作っていきます。適切な温度でじっくりと熟成させた日本酒の場合、糖とアミノ酸がゆっくりと反応し、これをメイラード反応と呼びます。この反応によって、まるで照り焼きのような、奥行きのあるまろやかな甘みと、香ばしい香りが生まれます。砂糖を焦がしたような香りを想像してみてください。まさにあの香りが、熟成した日本酒に深みを与えているのです。

一方、高い温度で保管された日本酒は、急激な変化にさらされます。高温下では、空気中の酸素と日本酒の成分が激しく反応し、酸化が進んでしまいます。この酸化によって、日本酒に含まれる糖類は分解され、本来の甘みが失われてしまいます。さらに、酸化は風味にも悪影響を与え、本来の繊細な香りが損なわれ、好ましくないツンとした匂いが発生することもあります。まるで古くなった油のような、不快な香りを想像してみてください。このような変化を防ぐためには、日本酒の保管方法に気を配ることが大切です。日本酒は、直射日光を避け、温度変化の少ない冷暗所で保管するのが理想的です。そして、一度開栓したら、空気に触れる面積を最小限にするために、なるべく早く飲み切るようにしましょう。もし飲み切れない場合は、冷蔵庫で保管し、数日以内に飲み切ることをおすすめします。このように、適切な保管をすることで、日本酒本来の豊かな風味を長く楽しむことができるのです。

日本酒の楽しみ方

日本酒は温度によって様々な表情を見せる、奥深いお酒です。キリッと冷やした冷酒、程よい温度の常温酒、温かくした燗酒と、温度を変えることで甘み、香り、味わいが変化し、それぞれの魅力を楽しむことができます。

冷酒は、冷蔵庫でよく冷やすことで、すっきりとした飲み口とキレのある味わいが際立ちます。冷やすことで雑味が抑えられ、お酒本来の持つ透明感のある風味を堪能できます。また、糖類の甘みもシャープに感じられ、暑い季節にぴったりです。特に、香りの華やかな吟醸香タイプの日本酒は、冷やすことでその個性がより引き立ちます。

常温酒は、日本酒本来の風味をバランス良く味わうことができる飲み方です。冷たすぎず温かすぎない温度帯は、お酒が持つ様々な香りと味わいを穏やかに感じさせ、ふくよかな米の旨味と糖類のまろやかな甘みを存分に楽しめます。落ち着いた雰囲気の中で、じっくりと味わいたい時に最適です。

燗酒は、温めることで隠れていた香りが花開き、まろやかでコクのある味わいが生まれます。温める温度帯によって呼び方も異なり、「日向燗」「人肌燗」「ぬる燗」「上燗」「熱燗」など様々です。温度が上がるにつれて、米の旨味と香りがより一層引き立ち、複雑な味わいが生まれます。これは、温めることで糖類とアミノ酸の反応が促進されるためです。寒い季節に温かい燗酒を飲むと、体も心も温まります。

日本酒は料理との相性も非常に重要です。日本酒の甘み、酸味、旨味は、料理の塩味、旨味、酸味と互いに影響し合い、より深い味わいへと変化します。例えば、淡麗な日本酒は繊細な味付けの料理に、コクのある日本酒は濃厚な味付けの料理に合うなど、様々な組み合わせがあります。色々な料理と日本酒の組み合わせを試し、自分好みの組み合わせを見つけるのも日本酒の楽しみ方の一つです。色々な温度帯、そして料理との組み合わせを試すことで、日本酒の奥深さを存分に堪能できるでしょう。

| 温度帯 | 特徴 | おすすめの日本酒 | 料理との相性 |

|---|---|---|---|

| 冷酒 | すっきりとした飲み口、キレのある味わい、透明感のある風味、シャープな甘み | 吟醸香タイプ | 暑い季節に |

| 常温酒 | 日本酒本来の風味のバランス、穏やかな香りと味わい、ふくよかな米の旨み、まろやかな甘み | – | 落ち着いた雰囲気でじっくりと味わいたい時に |

| 燗酒 | 隠れていた香りが花開き、まろやかでコクのある味わい。温度帯で呼び方が変わる(日向燗、人肌燗、ぬる燗、上燗、熱燗など) | – | 寒い季節に、温かい料理と |