下呑:お酒の熟成に欠かせないタンクの秘密

お酒を知りたい

先生、『下呑』って、タンクの下にある穴のことですよね?お酒を入れるための穴ですか?

お酒のプロ

うん、ほぼ正解!タンクの下の方にある穴、『下呑』は、お酒を出すための穴だよ。タンクには上下に穴があって、下の穴が『下呑』なんだ。

お酒を知りたい

入れるんじゃなくて、出すための穴なんですね。じゃあ、上にある穴は何のためにあるんですか?

お酒のプロ

良い質問だね!上の穴は『上呑』と言って、お酒を入れる時や、タンクの中を掃除する時に使うんだよ。お酒の種類によっては『下呑』から出す前に『上呑』から空気を送り込むこともあるんだ。

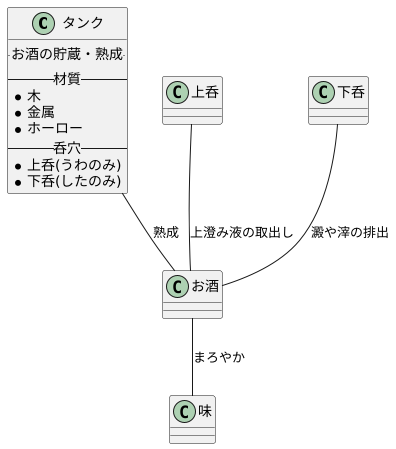

下呑とは。

お酒を貯蔵するタンクには、お酒を入れたり出したりするための穴が上下に二つ開けられています。これらの穴を呑み穴(のみあな)と呼び、上の穴を上呑み(うわのみ)、下の穴を下呑み(したのみ)と言います。この下呑みについて説明します。

お酒のタンクと呑穴

お酒造りには、タンクは欠かせません。お酒を貯蔵し、熟成させるため、様々な大きさや材質のタンクが使われています。木造のタンク、金属製のタンク、ホーロー引きのタンクなど、お酒の種類や蔵元の伝統によって、様々なものが用いられています。これらのタンクは、お酒の風味や品質に大きな影響を与えます。タンクの中で、お酒はゆっくりと時間をかけて熟成され、まろやかな味わいへと変化していきます。

タンクの側面の底部付近には、呑穴(のみあな)と呼ばれる液体の出し入れ口があります。呑穴は、タンクの中の液体を効率よく移動させるために重要な役割を担っています。この呑穴があるおかげで、お酒を別の容器に移し替えたり、瓶詰めしたりする作業がスムーズに行えます。また、タンクの洗浄やメンテナンスの際にも、呑穴から水を出し入れすることで効率的に作業を進めることができます。

呑穴の位置や数は、タンクの用途や大きさによって異なりますが、一般的には底部に二つの呑穴が上下に配置されています。この二つの呑穴は、それぞれ上呑(うわのみ)と下呑(したのみ)と呼ばれ、お酒の品質管理において重要な役割を果たしています。上呑は、主に上澄み液を取り出すために使われます。発酵・熟成中にタンク内に生じる澱や滓を沈殿させ、その上澄み液だけを上呑から取り出すことで、雑味のないクリアなお酒を得ることができます。一方、下呑は、主に沈殿物を取り除くために使われます。タンクの底に溜まった澱や滓を下呑から排出することで、お酒の品質を保つことができます。また、上呑と下呑を使い分けることで、お酒のブレンド作業をより精密に行うことも可能です。上呑から比較的クリアなお酒を、下呑からより濃厚なお酒を取り出し、それらを混ぜ合わせることで、蔵元が目指す味わいの調整を行います。このように、上呑と下呑は、お酒造りにおいて非常に重要な役割を担っているのです。

下呑の役割

お酒造りの現場では、タンクの底近くに設けられた小さな口を「下呑(したのみ)」と呼びます。この下呑は、お酒の品質を保つ上で、澱(おり)の排出とタンクの洗浄という二つの重要な役割を担っています。

お酒がじっくりと熟成していく過程で、タンクの底には酵母やタンパク質といった成分が沈殿し、澱となって溜まっていきます。この澱は、お酒の風味や香りに独特のくせを与える場合があります。場合によっては、雑味や濁りの原因となることもあります。そこで、下呑の出番です。下呑を開けることで、タンクの底に溜まった澱だけを効率的に排出することができます。まるで澱を飲み込むように排出することから、「下呑」という名前が付けられたとも言われています。この澱の排出作業によって、お酒本来の澄んだ味わいときれいな色合いを守ることができるのです。

下呑のもう一つの役割は、タンク内部の洗浄です。お酒造りでは衛生管理が何よりも大切です。雑菌の繁殖を防ぎ、高品質なお酒を造るためには、タンクを常に清潔に保つ必要があります。そこで、洗浄液をタンクに満たした後、下呑から洗い流すことで、タンク内部を隅々まで洗浄することができます。下呑の位置がタンクの底近くにあるため、タンク内に洗浄液が溜まることなく、しっかりと排水できるのです。この徹底的な洗浄工程によって、次の仕込みも安心して行うことができます。

このように、小さな口である下呑は、澱の排出とタンクの洗浄を担う、お酒造りには欠かせない重要な存在なのです。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 澱の排出 | お酒の熟成過程でタンク底に沈殿する澱を排出。お酒の雑味や濁りを防ぎ、本来の澄んだ味わいを守る。 |

| タンクの洗浄 | 洗浄液をタンクに満たした後、下呑から排出することでタンク内部を隅々まで洗浄。衛生管理を徹底し、高品質なお酒造りを支える。 |

上呑と下呑の違い

お酒造りにおいて、タンクの呑穴と呼ばれる部分には、上呑と下呑の二種類があります。これらは、まるで兄弟のようにタンクに並んでいますが、その役割は全く異なり、それぞれが重要な役割を担っています。

お酒が発酵を終えると、タンクの中には二つの層ができます。上層には、澄んだお酒の部分、下層には、発酵の過程で生じた澱や沈殿物が溜まります。この上層の澄んだお酒を取り出すために使われるのが上呑です。上呑は、タンクの上部に位置するのではなく、タンクの底から少し上がった場所に設けられています。これは、上層の澄んだお酒を効率よく取り出すための工夫です。もし、呑穴がタンクの最上部に位置していたら、澱を巻き込んで濁ってしまう可能性があるからです。上呑の位置は、長年の経験と知恵に基づいて最適な場所に設定されているのです。

一方、下呑は、タンクの底に位置しています。その役割は、発酵後の澱や沈殿物を排出することです。タンクの清掃時にも、この下呑から水を排出して洗浄します。まるで、お風呂の栓のような役割を果たしていると言えるでしょう。

このように、上呑と下呑は、それぞれ異なる役割を担うことで、お酒の品質管理とタンクの衛生管理を効率的に行うことを可能にしています。上呑によって、雑味のない澄んだお酒を効率的に取り出すことができ、下呑によって、澱の排出とタンクの洗浄をスムーズに行うことができます。まるで、一対の名コンビのように、お酒造りを支えているのです。

| 呑穴の種類 | 位置 | 役割 |

|---|---|---|

| 上呑 | タンクの底から少し上がった場所 | 澄んだお酒を取り出す |

| 下呑 | タンクの底 | 澱や沈殿物の排出、タンクの洗浄 |

下呑の位置の重要性

お酒を貯蔵するタンクには、底近くに下呑と呼ばれる排出用の口があります。この下呑の位置は、タンクに貯めたお酒の品質を左右する非常に大切な要素です。お酒をタンクで静かに寝かせている間、酵母やタンパク質などの微細な固形物が底に沈殿して澱(おり)となります。この澱を取り除くために下呑からお酒を排出するのですが、その位置が適切でないと、せっかくのお酒の風味を損なってしまう恐れがあります。

下呑の位置が低すぎると、澱だけでなく、まだ熟成途中の美味しいお酒まで一緒に流れ出てしまうことがあります。まるで澄んだスープを飲むつもりが、鍋底の具まで一緒にすくってしまうようなものです。これでは、せっかくの香りや味わいが損なわれ、雑味が出てしまう可能性があります。

反対に、下呑の位置が高すぎると、今度は澱が十分に取り除けません。澱は、お酒に好ましくない風味や濁りを与える原因となるため、残ってしまうと、お酒の品質が低下してしまいます。まるで、紅茶を淹れる時に茶こしをうまく使えず、茶葉がカップに混ざってしまうようなものです。せっかくの上品な香りが、渋みや雑味で覆われてしまいます。

最適な下呑の位置は、タンクの形状や大きさ、お酒の種類によって異なります。例えば、大きなタンクでは、小さなタンクに比べて澱の堆積量が多くなるため、下呑の位置を調整する必要があります。また、お酒の種類によっても、澱の量や性質が異なるため、それぞれに適した下呑の位置があります。

長年お酒造りに携わってきた熟練の職人は、豊富な経験と知識に基づいて、これらの要素を考慮し、タンクごとに最適な下呑の位置を正確に見極めます。まるで、体のすみずみまで知り尽くした名医が、適切な施術を行うように、熟練の技で下呑の位置を調整することで、雑味のない、澄み切った美味しいお酒が生まれるのです。

| 下呑の位置 | 状態 | 結果 | 例え |

|---|---|---|---|

| 低すぎる | 澱だけでなく、熟成途中の酒も排出 | 風味の損失、雑味 | スープの具まで一緒にすくってしまう |

| 高すぎる | 澱が十分に排出されない | 品質低下、濁り、好ましくない風味 | 茶葉がカップに混ざってしまう |

| 最適 | 澱のみを排出、熟成途中の酒は残る | 雑味のない、澄み切った美味しい酒 | 名医の適切な施術 |

伝統的なお酒造りと下呑

昔から、お酒造りにおいて、澱引きは欠かせない工程でした。澱引きとは、お酒の発酵が終わった後、タンクの底に沈んだ澱を取り除く作業のことです。この澱には、発酵を終えた酵母やタンパク質などが含まれており、これを取り除くことで、お酒の雑味や濁りをなくし、澄んだお酒に仕上げることができます。

伝統的な木の桶で仕込むお酒造りでは、この澱引き作業は「下呑(したのみ)」と呼ばれる小さな栓を使って行われてきました。桶の底近くに設けられたこの下呑を、蔵人は五感を研ぎ澄ませて開閉します。木の桶の中は直接覗き込むことができません。そこで、香りや音、時には桶に耳を当てて中の状態を判断し、澱引きの最適な時期を見極めるのです。熟練の蔵人は、長年の経験と勘によって、まさに匠の技で下呑を操り、最高の状態でお酒を搾ることができました。

近頃では、金属製のタンクを使う酒蔵が増え、下呑の開閉も自動化されている場合がほとんどです。しかし、澱引きの大切さは今も昔も変わりません。澱をきちんと取り除くことで、お酒の味わいは格段に向上し、雑味のないすっきりとした後味が生まれます。それはまるで、澄み渡る空のような、清らかな水のような、純粋な味わいです。このように、下呑という小さな栓は、お酒の品質を左右する重要な役割を担い、日本の伝統的なお酒造りを支えてきたと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 澱引きとは | お酒の発酵後、タンク底に沈んだ澱を取り除く作業 |

| 澱の成分 | 発酵を終えた酵母やタンパク質など |

| 澱引きの効果 | お酒の雑味や濁りをなくし、澄んだお酒に仕上げる |

| 伝統的な澱引きの方法 | 木の桶に設けられた「下呑(したのみ)」と呼ばれる小さな栓を使って行う |

| 下呑の操作 | 蔵人が五感(香り、音、桶に耳を当てるなど)で中の状態を判断し、最適な時期を見極めて開閉 |

| 現代の澱引き | 金属製タンクを使用し、下呑の開閉も自動化されている場合が多い |

| 澱引きの重要性 | お酒の味わいを格段に向上させ、雑味のないすっきりとした後味を生む |

まとめ

お酒を貯蔵するタンクには、呑穴と呼ばれる穴がいくつか開けられています。その中で、タンクの底近くに位置する穴を下呑と呼びます。この一見小さな穴が、実はお酒の品質維持とタンクの衛生管理において、極めて重要な役割を担っているのです。

下呑の主な役割は二つあります。一つは、お酒の澱(おり)の排出です。お酒が熟成する過程で、タンクの底には澱が溜まります。この澱は、お酒の香味に悪影響を与える可能性があるため、下呑から定期的に排出する必要があります。もう一つの役割は、タンク内部の洗浄です。お酒を全て取り出した後、タンク内部を洗浄する際に、下呑から水を入れ、汚れを洗い流します。このように、下呑は、美味しいお酒を造る上で欠かせない衛生管理を支えているのです。

下呑の位置は、お酒の品質に直接影響するため、非常に重要です。低すぎると、澱を完全に排出できず、お酒の味わいを損なう可能性があります。逆に高すぎると、まだ美味しく飲めるお酒まで一緒に排出してしまうことになります。そのため、タンクの形状やお酒の種類、熟成期間などを考慮し、最適な位置に下呑を設ける必要があります。これは、長年の経験と知識に基づいた、熟練の職人技と言えるでしょう。

タンクの上部に設けられた上呑と下呑は、それぞれ異なる役割を担い、二人三脚でお酒の品質管理を支えています。上呑は、熟成したお酒を取り出す際に使用されます。上澄みのお酒を上呑から取り出すことで、澱が混ざることなく、クリアな味わいを保つことができます。このように、上呑と下呑の連携によって、効率的かつ高品質なお酒造りが実現するのです。

古くから受け継がれてきた伝統的なお酒造りにおいても、下呑は重要な役割を果たしてきました。そして、現代の高度な技術が導入されたお酒造りにおいても、その重要性は変わることはありません。一見小さな穴である下呑の存在は、お酒造りの奥深さ、そして職人たちの技術と知恵を物語っていると言えるでしょう。

| 呑穴の種類 | 位置 | 役割 |

|---|---|---|

| 下呑 | タンク底付近 | 澱の排出 タンク内部の洗浄 |

| 上呑 | タンク上部 | 熟成したお酒の取り出し |