日本酒造りにおける責槽の工程

お酒を知りたい

『責槽』って、お酒を作る工程の一つですよね? どういう意味ですか?

お酒のプロ

はい、そうです。『責槽』とは、お酒を作る工程で、醪(もろ)を圧搾して、清酒と酒粕に分ける作業のことです。昔は、酒袋に醪を入れて、槽(ふね)に積み重ねて、上から圧力をかけて搾っていました。

お酒を知りたい

なるほど。お酒を搾る作業のことですね。具体的には、どのようにするのですか?

お酒のプロ

まず、酒袋に醪を詰めて槽に並べます。自然に流れ出る酒を採取した後、おもしを乗せて圧力をかけて搾ります。さらに、翌日には酒袋を積み替えて再度圧搾します。この、積み替えて再度圧搾する作業を『責槽』といいます。また、『責槽』で搾り出されたお酒を『責め』といいます。

責槽とは。

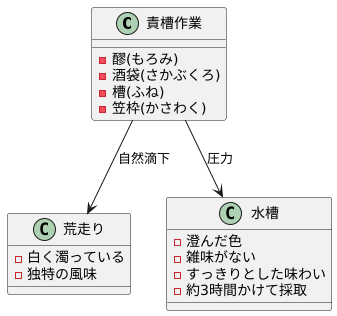

お酒を作る工程で、もろみをしぼって酒と酒粕に分ける作業を『責槽(せめぶね)』と言います。最近は機械で自動的に行いますが、昔は酒袋にもろみを詰めて、槽(ふね)と呼ばれる大きな容器に並べて搾っていました。まず、酒袋にもろみを詰め、槽に並べて積み重ねます。この時、最初に出てくる白く濁ったお酒を『荒走り(あらばしり)』と言います。槽に酒袋が一杯になったら、カサ枠を乗せて、さらに酒袋を積み重ねます。積み重ねが終わってから3時間ほどは、自然に綺麗な酒が出てきます。この時間を『水槽(みずぶね)』と言います。積み重ねた酒袋の高さが低くなってきたら、カサ枠を外し、蓋と枕木を乗せて圧搾し始めます。これを『押槽(おしぶね)』と言います。次の日、酒袋を積み直し、再び圧搾します。これを『責槽(せめぶね)』と言います。責槽から出るお酒を『責め(せめ)』と言い、荒走り後の責めより前、水槽の後に出てくるお酒を『中垂れ(なかだれ)』と言います。

責槽とは

責槽(せめぶね)とは、日本酒造りの最終段階において、発酵を終えた醪(もろみ)から日本酒と酒粕を分離する大切な作業です。醪とは、蒸した米と米麹、そして水を混ぜ合わせ、酵母によって糖をアルコールに変換させる発酵過程を経たものです。この醪の中に、日本酒の成分となる液体部分と、固形物である酒粕が含まれています。責槽は、まさにこの液体と固形物を分離する工程を指します。

古来より、この工程は「あげふね」とも呼ばれ、酒蔵の伝統的な技が凝縮されています。かつては、大きな木製の槽(ふね)に、醪を詰めた酒袋を幾重にも積み重ね、上から圧力をかけて搾っていました。酒袋から少しずつ滴り落ちる透明な液体が、まさに日本酒の原型です。この昔ながらの方法は、時間と手間がかかりますが、酒袋の素材や積み重ね方、圧力をかける加減など、蔵人たちの経験と勘によって、日本酒の味わいが大きく左右されるため、非常に重要な工程とされてきました。

現代では、自動醪圧搾機などの機械化が進み、効率的に日本酒を搾ることができるようになりました。しかし、現在でも一部の酒蔵では、伝統的な手法である槽(ふね)による責槽を守り続けています。機械による均一的な圧搾とは異なり、槽(ふね)による責槽では、醪への圧力が時間とともに変化するため、より複雑で奥深い味わいの日本酒が生まれると言われています。

このように、責槽は日本酒造りの最終段階における重要な工程であり、伝統的な手法と現代技術が共存する、日本酒造りの奥深さを象徴する工程と言えるでしょう。日本酒の透明感と豊かな香りは、この責槽という工程を経て初めて実現されるのです。

| 工程 | 説明 | 伝統的手法 | 現代技術 |

|---|---|---|---|

| 責槽(せめぶね) (あげふね) |

発酵を終えた醪(もろみ)から日本酒と酒粕を分離する作業。 | 大きな木製の槽(ふね)に醪を詰めた酒袋を積み重ね、上から圧力をかけて搾る。酒袋から滴り落ちる液体が日本酒となる。時間と手間がかかるが、蔵人の経験と勘によって日本酒の味わいが左右される。 | 自動醪圧搾機などを使用し、効率的に日本酒を搾る。 |

伝統的な責槽の作業

お酒造りの大切な工程の一つに、責槽(せめふね)と呼ばれる作業があります。これは、お酒のもとである醪(もろみ)から、美味しいお酒を搾り出す伝統的な方法です。まず、5~9リットルほどの布製の袋に醪を丁寧に詰めていきます。この袋は、お酒の袋、つまり酒袋(さかぶくろ)と呼ばれています。酒袋に詰めた醪は、まるで豆腐のような柔らかな塊です。これを、槽(ふね)と呼ばれる大きな桶の中に、優しく丁寧に並べていきます。この時、一番最初に自然と流れ出てくるお酒があります。これは荒走り(あらばしり)と呼ばれ、白く濁っているのが特徴です。荒走りは、醪が自然に滴り落ちてくるため、他の工程で搾られるお酒とは少し違った風味を持っています。

槽の中に酒袋を並べ終えたら、笠枠(かさわく)と呼ばれる木の枠を酒袋の上に置きます。そして、さらにその上に酒袋を積み重ねていきます。この作業を繰り返すことで、酒袋の重みで醪からお酒が搾り出されていきます。醪を搾るための道具を使わず、酒袋の自重で搾るため、雑味のない、まろやかなお酒が生まれます。この自然に滴り落ちるお酒を集める工程を水槽(みずぶね)と呼び、だいたい3時間ほどかけてじっくりと行われます。水槽で得られるお酒は、荒走りとは異なり、澄んだ美しい色で、雑味がなく、すっきりとした味わいが特徴です。責槽という伝統的な製法は、手間と時間をかけることで、お酒本来の旨味を最大限に引き出す、職人たちの知恵と技術が詰まった大切な作業なのです。

圧搾開始

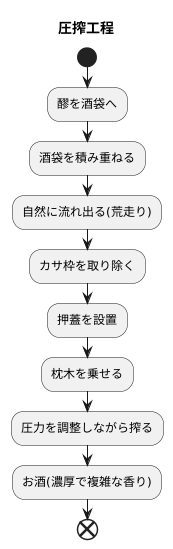

いよいよお酒造りの佳境、圧搾の開始です。醪(もろみ)を酒袋に詰め込み、積み重ねて自然に流れ出るお酒を「荒走り」と言いますが、この工程が終わると、いよいよ本格的な搾りの作業「押槽(おしぶね)」が始まります。

積み重ねた酒袋の山、それが自然に低くなってくるまで待ちます。これは、酒袋自身の重みで、お酒が自然と流れ出るのを待つためです。十分に自重で流れ出た後、カサ枠と呼ばれる枠を取り除きます。そして、いよいよ「押蓋(おしぶた)」と「枕木」が登場します。

押蓋は、酒袋全体を覆うように設置される大きな蓋で、その上に枕木と呼ばれる太い木材を乗せていきます。この枕木を、段階的に増やしていくことで、酒袋にかかる圧力を調整し、醪の中に残されたお酒を丁寧に搾り出していきます。この作業は、機械による自動化が進む現代でも、昔ながらの酒蔵では、手作業で行っているところが多く、杜氏(とうじ)を中心とした蔵人たちの経験と勘が頼りです。絶妙な力加減で、酒袋を破らずに、一滴も無駄にせずに、お酒を搾り取っていく様は、まさに熟練の技の結晶と言えます。

こうして搾り出されたお酒は、荒走りとはまた異なる味わいを持ちます。荒走りが持つ華やかな香りとフレッシュな味わいに比べ、押槽で搾られたお酒は、より濃厚で、米の旨味や複雑な香りが凝縮されています。これらの異なる個性を併せ持つお酒たちが、最終的に絶妙なバランスでブレンドされ、私たちが口にする日本酒が出来上がっていくのです。圧搾は、日本酒の複雑な味わいを形成する上で、非常に重要な役割を担っていると言えるでしょう。

責めの工程

酒造りの工程において、醪(もろみ)を搾る作業は、お酒の個性を形作る大切な工程です。搾りは、通常数回に分けて行われ、それぞれの段階で異なる特徴を持つお酒が生まれます。まず、醪を酒袋に詰め、自然と流れ出てくるお酒を「あらばしり」と言います。これは、雑味のない、すっきりとした味わいが特徴です。翌日、酒袋を槽(ふね)と呼ばれる搾り機に積み替え、さらに圧力をかけて搾る工程を「責め」と言います。この「責め」の工程で得られるお酒もまた「責め」と呼ばれ、先に出てくる「あらばしり」とは異なる個性を持ちます。

「あらばしり」と「責め」の間に、ほんの少しだけ出てくるお酒があります。これは「中垂れ」と呼ばれ、「あらばしり」の清らかさと「責め」の濃厚さの中間的な味わいを持ちます。それぞれの量はごくわずかですが、酒造りの世界では、この「中垂れ」もまた貴重な存在です。

「責め」のお酒は、強い圧力をかけて搾られるため、「あらばしり」に比べて、より濃厚で深い味わいと豊かな香りが特徴です。搾りによって醪に含まれる米の旨味や香りが凝縮され、しっかりとしたコクと複雑な風味が生まれます。

このように、醪の搾り方によって、様々な個性を持つお酒が生まれます。酒造りの職人たちは、これらの異なるお酒を絶妙なバランスで組み合わせることで、蔵元独自の味わいを作り上げています。「あらばしり」の爽やかさ、「中垂れ」の繊細さ、「責め」の力強さ、それぞれの個性を活かすことで、奥深く多彩な日本酒の世界が展開されます。それぞれの工程で得られたお酒を利き酒し、その特徴を理解することで、初めて理想とするお酒の味わいに近づけることができるのです。

| お酒の種類 | 搾り工程 | 特徴 |

|---|---|---|

| あらばしり | 酒袋から自然に流れ出る | 雑味のない、すっきりとした味わい |

| 中垂れ | あらばしり後、責め前に少量出てくる | あらばしりの清らかさと責めの濃厚さの中間的な味わい |

| 責め | 槽(ふね)で圧力をかけて搾る | 濃厚で深い味わいと豊かな香り、しっかりとしたコクと複雑な風味 |

責槽の重要性

お酒造りにおいて、醪(もろみ)から清酒を分離する工程、責め(しぼり)は、お酒の品質を決定づける極めて重要な工程です。 ちょうど、お茶の葉からお茶を抽出するように、醪に含まれる液体部分、すなわちお酒を、固体部分である酒粕から丁寧に分離していきます。この責めの作業を担う道具こそが責槽(しぼりぶね)であり、この工程全体を責槽と呼ぶこともあります。

責槽には、様々な種類が存在します。古くから伝わる「槽(ふね)」と呼ばれる木製の槽を用いる伝統的な方法では、醪を酒袋に詰め込み、それを槽の中に積み重ねていきます。そして、上からゆっくりと圧力をかけていくことで、酒袋から清酒が滴り落ちてきます。この伝統的な方法では、職人が長年の経験と勘に基づき、圧力のかけ方や時間などを調整することで、雑味を抑え、繊細な味わいのお酒を生み出します。

一方、現代では、自動圧搾機を用いる方法も広く普及しています。自動圧搾機は、効率的に大量のお酒を搾ることができるため、多くの酒蔵で採用されています。しかし、伝統的な手作業による責槽には、機械では再現できない繊細な技術と、職人のこだわりが込められています。醪の状態を見極め、最適な圧力を加えることで、雑味のない、香り高く、まろやかな味わいのお酒が生まれます。

このように、責槽は、単に醪からお酒を分離するだけでなく、お酒の品質、風味、香りを決定づける重要な役割を担っています。伝統的な責槽技術は、日本の酒造りの歴史と文化を象徴するものであり、これからも大切に継承していくべき技術と言えるでしょう。そして、その技術によって生み出されるお酒は、私たちに深い感動と喜びを与え続けてくれることでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 工程名 | 責め(しぼり) |

| 目的 | 醪(もろみ)から清酒を分離 |

| 重要性 | お酒の品質を決定づける極めて重要な工程 |

| 使用する道具 | 責槽(しぼりぶね) |

| 伝統的な方法 |

|

| 現代的な方法 |

|

| 伝統的な方法のメリット | 機械では再現できない繊細な技術と職人のこだわりにより、雑味のない、香り高く、まろやかな味わいのお酒が生まれる |

様々な呼び名

お酒を搾る工程で用いる道具は、地域や蔵元によって実に様々な名前で呼ばれています。例えば「あげふね」や「責めぶね」といった呼び名が挙げられます。これらの呼び名は、単なる地方の方言というだけではありません。そこには、その土地で長年受け継がれてきた歴史や文化が深く根付いているのです。

たとえば、「あげふね」という呼び名は、酒袋を船に見立て、お酒がまるで船から荷揚げされるように搾り出される様子に由来すると言われています。一方、「責めぶね」は、酒袋に圧力をかけてお酒を搾り出す、まるで責め立てるような作業の様子から名付けられたとされています。このように、それぞれの呼び名を紐解くことで、その土地ならではの日本酒造りに対する考え方や姿勢が見えてくるのです。それぞれの呼び方の背景にある物語を知ることで、日本酒造りの多様性や奥深さをより深く理解し、味わいを一層楽しむことができるでしょう。

同じお酒を搾る工程でも、蔵元によって具体的な方法や手順は千差万別です。例えば、圧力をかける方法一つとっても、昔ながらの天秤と錘を用いるところもあれば、近代的な機械を用いるところもあります。また、酒袋の素材や大きさ、積み重ね方なども、蔵元によって異なります。

それぞれの蔵元は、それぞれの土地の気候や水質、そして目指すお酒の味に合わせて、独自の工夫を凝らしています。まさに、この多様な手法こそが、個性豊かな日本酒を生み出す源泉と言えるでしょう。それぞれの蔵元が持つ伝統の技、革新への挑戦、そしてお酒への熱い想いが、一杯の日本酒の中に凝縮されているのです。

こうした多様な手法や歴史背景を知ることで、日本酒の世界をより一層深く楽しむことができるはずです。単に銘柄や味の違いを楽しむだけでなく、そのお酒がどのように造られたのか、どのような物語が込められているのかを知ることで、日本酒への愛着はより一層深まるでしょう。そして、その奥深さに触れるたびに、新たな発見と感動が待っているはずです。

| 用語 | 由来/意味 |

|---|---|

| あげふね | 酒袋を船に見立て、お酒が船から荷揚げされるように搾り出される様子から。 |

| 責めぶね | 酒袋に圧力をかけてお酒を搾り出す、まるで責め立てるような作業の様子から。 |

| 工程 | 多様性 |

|---|---|

| 圧力をかける方法 | 天秤と錘、近代的な機械など |

| 酒袋 | 素材、大きさ、積み重ね方など |