清酒の世界:米の恵みから生まれる酒

お酒を知りたい

先生、『清酒』って日本酒と同じものなんですか?

お酒のプロ

うん、基本的にはそうだね。お米と麹と水を原料に濾して造る、アルコール度数が22度以下の醸造酒のことを『清酒』と言うんだ。日本で造られたものは『日本酒』と同じ意味で使われているよ。

お酒を知りたい

じゃあ、外国で作られたお酒にも『清酒』はあるんですか?

お酒のプロ

そうなんだ。外国で作られたお米のお酒も『清酒』と呼ばれることがある。原料や製造方法が日本の日本酒とは異なる場合もあるから、区別するために『清酒』と呼ぶ場合もあるんだよ。日本で造られたものと区別したいときには、特に『日本酒』という言葉を使うんだね。

清酒とは。

お米と麹と水を原料として、こして造ったお酒全体を指す『清酒』について説明します。アルコール度数は22度以下で、醸造酒の一種です。日本で造られた場合は、『日本酒』と同じ意味で使われます。ただし、海外で造られたものと、国内の原料で国内で造られたものとを区別するために『清酒』という言葉が使われることもあります。

清酒とは

清酒とは、米と麹と水を原料に、発酵させて造るお酒です。香り高く、ふくよかな味わいが特徴で、日本の伝統的なお酒として広く親しまれています。お酒の種類としては、蒸留酒ではなく醸造酒に分類され、アルコール度数はだいたい22度以下です。

清酒と日本酒は、一見同じように思われますが、実は少し違います。日本で造られたものは日本酒と清酒、どちらも同じ意味で使われます。しかし、海外で造られたものは清酒と呼ばれ、日本酒とは区別されます。日本酒を名乗るには、いくつかの厳しい条件があります。まず、使う米と水は国内産のものに限られます。そして、日本の伝統的な製法で造られていなければなりません。海外で造られたお酒や、国産の米と水をすべて使っていないお酒は、日本酒とは呼べず、清酒と呼ばれます。

同じように米を原料とするお酒としては、焼酎が挙げられます。どちらも米から造られますが、清酒と焼酎では造り方が違います。清酒は発酵させて造る醸造酒ですが、焼酎は蒸留して造る蒸留酒です。発酵とは、麹菌や酵母の働きで、原料に含まれる糖をアルコールに変えることです。蒸留とは、一度発酵させたお酒を加熱し、アルコール分を気化させてから、再び冷やして液体に戻すことです。この造り方の違いによって、お酒の風味や特徴に大きな違いが生まれます。焼酎は蒸留によって雑味が取り除かれ、すっきりとした味わいが特徴です。一方、清酒は発酵によって、米本来の旨味や香りが生かされ、まろやかで奥深い味わいとなります。

このように、清酒は日本酒とよく似たお酒ですが、原料や造り方によって微妙な違いがあります。その違いを知ることで、より深くお酒の味わいを楽しむことができるでしょう。

| 項目 | 清酒/日本酒 | 焼酎 |

|---|---|---|

| 原料 | 米、麹、水 | 米 |

| 製法 | 醸造(発酵) | 蒸留 |

| アルコール度数 | 22度以下 | 様々 |

| 味わい | 香り高く、ふくよか、まろやか、奥深い | すっきり |

| 日本酒との違い | 海外産や国産原料100%でないものは清酒 | – |

清酒の種類

日本酒は、米を原料とし、麹と酵母を用いて醸造される、日本の伝統的なお酒です。その種類は実に様々で、精米歩合や製法によって細かく分類されます。

まず、精米歩合とは、玄米からどれだけの割合で米を削り落としたかを表す数値です。この数値が低いほど、米の外側を多く削り落としていることを意味し、雑味が少なく、洗練された風味の日本酒となります。例えば、大吟醸酒は精米歩合50%以下と定められており、非常に繊細な味わいが特徴です。

日本酒の種類は、大きく分けて特定名称酒と普通酒の二種類に分類されます。特定名称酒は、原材料や製法に関する一定の基準を満たした日本酒で、純米大吟醸酒、純米吟醸酒、特別純米酒、純米酒、本醸造酒、吟醸酒、大吟醸酒などがあります。それぞれの酒には独特の風味や香りがあり、例えば、純米酒は米本来の旨味をしっかりと感じられる力強い味わい、吟醸酒は華やかでフルーティーな香りが特徴です。

一方、普通酒は特定名称酒の基準を満たさない日本酒ですが、日常的に気軽に楽しめるお酒として広く親しまれています。

近年では、伝統的な製法を守りながらも、新しい試みも盛んに行われています。例えば、瓶内二次発酵で生まれるきめ細かい泡が心地よい発泡日本酒や、アルコール度数が低く飲みやすい低アルコール日本酒など、様々なタイプの日本酒が登場し、日本酒の世界はますます広がりを見せています。

このように日本酒は多様な種類があり、それぞれの味わいや香りの違いを楽しむことができます。自分の好みに合った日本酒を探求してみるのも、日本酒の魅力の一つと言えるでしょう。

| 分類 | 種類 | 精米歩合 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 特定名称酒 | 純米大吟醸酒 | 50%以下 | 繊細な味わい |

| 純米吟醸酒 | 60%以下 | 米の旨味と華やかな香り | |

| 特別純米酒 | 60%以下、または特別な製造方法 | 米の旨味と豊かな香り | |

| 純米酒 | – | 米本来の旨味をしっかりと感じられる力強い味わい | |

| 本醸造酒 | 70%以下 | – | |

| 吟醸酒 | 60%以下 | 華やかでフルーティーな香り | |

| 大吟醸酒 | 50%以下 | 繊細な味わい | |

| 普通酒 | – | – | 日常的に気軽に楽しめる |

| その他 | 発泡日本酒 | – | きめ細かい泡 |

| 低アルコール日本酒 | – | 飲みやすい |

清酒の楽しみ方

日本酒には様々な楽しみ方があります。同じお酒でも、温度を変えるだけで全く異なる表情を見せてくれる奥深さが、多くの愛好家を魅了してやまない理由の一つと言えるでしょう。

まず、冷酒。キリッと冷やした日本酒は、暑い時期に特に美味しく感じられます。吟醸酒のように華やかな香りを特徴とするお酒は、低い温度で飲むことで香りが引き立ち、すっきりとした味わいが一層際立ちます。冷蔵庫でよく冷やしたものを、きりりと冷えたガラスの酒器に注いで楽しむのがおすすめです。

次に、常温酒。日本酒本来の風味を味わいたい場合は、常温で飲むのが良いでしょう。蔵人が丹精込めて醸したお酒の個性を、そのまま感じ取ることができます。ゆっくりと時間をかけて味わうことで、そのお酒が持つ本来の旨味や、隠れた繊細な香りを楽しむことができるでしょう。

そして、燗酒。日本酒を温めることで、隠れていた米の旨味やふくよかな香りが花開きます。純米酒や本醸造酒など、しっかりとした味わいの日本酒は、温めることでより深いコクとまろやかさが生まれます。特に寒い時期には、温かい日本酒が体に染み渡るように感じられ、格別の美味しさです。お燗の温度にも種類があり、ぬる燗、上燗、熱燗など、温度帯によって味わいが変化します。色々な温度を試して、自分好みの燗を見つけるのも楽しみの一つです。

日本酒は料理との相性も非常に大切です。淡白な白身魚には、すっきりとした味わいの大吟醸を合わせるのが良いでしょう。脂の乗った魚には、コクのある純米酒がおすすめです。また、濃い味付けの料理には、力強い味わいの熟成酒を合わせることで、互いの個性を引き立て合い、より一層美味しく楽しめます。このように、様々な温度や料理との組み合わせを試すことで、日本酒の楽しみ方は無限に広がります。ぜひ、色々な楽しみ方を試して、自分にとっての最高の日本酒体験を見つけてみてください。

| 飲み方 | 温度 | 特徴 | おすすめの酒 | おすすめの料理 |

|---|---|---|---|---|

| 冷酒 | 低温 | 香りが引き立ち、すっきりとした味わい | 吟醸酒 | 白身魚 |

| 常温酒 | 常温 | 日本酒本来の風味、旨味や繊細な香り | – | – |

| 燗酒 (ぬる燗、上燗、熱燗) |

温 | 米の旨味、ふくよかな香り、深いコクとまろやかさ | 純米酒、本醸造酒 | 脂の乗った魚、濃い味付けの料理 |

清酒の保存方法

お酒の中でも日本酒は繊細で、保存状態によって味わいが大きく変わってきます。保存方法をきちんと理解して、美味しい日本酒を楽しみましょう。

まず、日本酒にとって大敵となるものは、温度変化、光、そして空気です。これらの影響を最小限にすることが、日本酒を美味しく保つ秘訣です。

日本酒は冷暗所での保存が基本です。温度変化の激しい場所は避け、冷蔵庫または冷暗な物置などが最適です。特に、直射日光は厳禁です。日光に当たると、日本酒の成分が変化し、味が劣化することがあります。紫外線などの光も劣化の原因となるため、光を遮断できる場所で保存するようにしましょう。

未開封の日本酒であれば、適切な場所で保存すれば、製造後しばらくは美味しく飲むことができます。賞味期限は目安として考え、製造年月日を参考に、なるべく早く飲むように心がけましょう。

開封後の日本酒は、冷蔵庫での保存が必須です。空気に触れると酸化が進むため、風味を損ない、味が落ちてしまいます。なるべく空気に触れる時間を短くするために、開封後は速やかに飲み切るのがおすすめです。

どうしてもすぐに飲みきれない場合は、小さい瓶に移し替えると良いでしょう。瓶の中の空気を少なくすることで、酸化の進行を遅らせることができます。移し替えた後は、冷蔵庫で保管し、なるべく早く飲み切りましょう。また、一度開けた日本酒は、火入れをしていない生酒であれば、さらに劣化が早いため、特に注意が必要です。

このように、少しの工夫と適切な保存方法で、日本酒本来の風味を長く楽しむことができます。風味の変化も楽しみの一つではありますが、最適な状態で味わうことで、日本酒の奥深さをより一層感じることができるでしょう。

| 保存方法のポイント | 詳細 | 補足 |

|---|---|---|

| 温度変化を避ける | 冷蔵庫または冷暗な物置での保管 | 温度変化の激しい場所は避ける |

| 光を遮断する | 直射日光を避け、光を遮断できる場所で保管 | 紫外線も劣化の原因 |

| 空気に触れさせない | 開封後は速やかに飲み切る。飲み切れない場合は、小さい瓶に移し替え冷蔵庫で保管 | 空気に触れると酸化が進む |

| 未開封の場合 | 適切な場所で保存すれば、製造後しばらくは美味しく飲める。賞味期限は目安。 | 製造年月日を参考に、なるべく早く飲む |

| 開封後の場合 | 冷蔵庫での保存が必須 | 生酒は劣化が早い |

清酒と文化

清酒は、米と水から生まれる日本の国酒であり、長い歴史の中で文化と深く結びついてきました。古来より、稲作を中心とした日本の農耕文化において、収穫された米は神への感謝の気持ちを表す神聖な供え物として用いられてきました。その米から醸される清酒もまた、神事には欠かせない存在となり、祭りや祝い事といった特別な席で振る舞われるようになりました。盃を交わすことで共同体の絆を強め、喜びを分かち合う大切な役割を担ってきたのです。

清酒造りは、自然の恵みと人の技が融合した伝統的な技術です。四季の移ろいの中で、それぞれの土地の気候風土、水、そして米の特性を生かし、丹精込めて醸されます。杜氏と呼ばれる職人は、長年の経験と知識を活かし、繊細な味と香りを作り上げます。こうして生まれた多様な味わいは、各地の風土と歴史を反映しており、まさに土地の文化を味わうことができるのです。

食文化においても、清酒は重要な役割を果たしています。清酒を用いた料理は、煮物や焼き物など数多く存在し、素材の旨味を引き立てます。また、清酒は様々な料理との相性も良く、繊細な和食から郷土料理まで、幅広い料理と共に楽しまれています。近年では、清酒の奥深い味わいや香りが世界的に高く評価され、海外への輸出も増加しています。日本食のブームと共に、清酒は日本の文化を象徴する飲み物として、世界中の人々を魅了し続けています。このように、清酒は単なるお酒ではなく、日本の歴史、文化、そして人々の暮らしと密接に繋がっているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 起源 | 米と水から作られる日本の国酒。稲作文化と深く結びつき、神事や祝い事で用いられてきた。 |

| 製造 | 自然の恵みと人の技の融合。杜氏を中心とした伝統技術により、各地の風土を反映した多様な味わいが生まれる。 |

| 食文化との関係 | 料理の素材の旨味を引き立てる調味料として、また様々な料理との相性が良い飲み物として楽しまれる。 |

| 現状 | 世界的に評価が高まり、輸出が増加。日本食ブームと共に、日本の文化を象徴する飲み物として世界中の人々を魅了。 |

まとめ

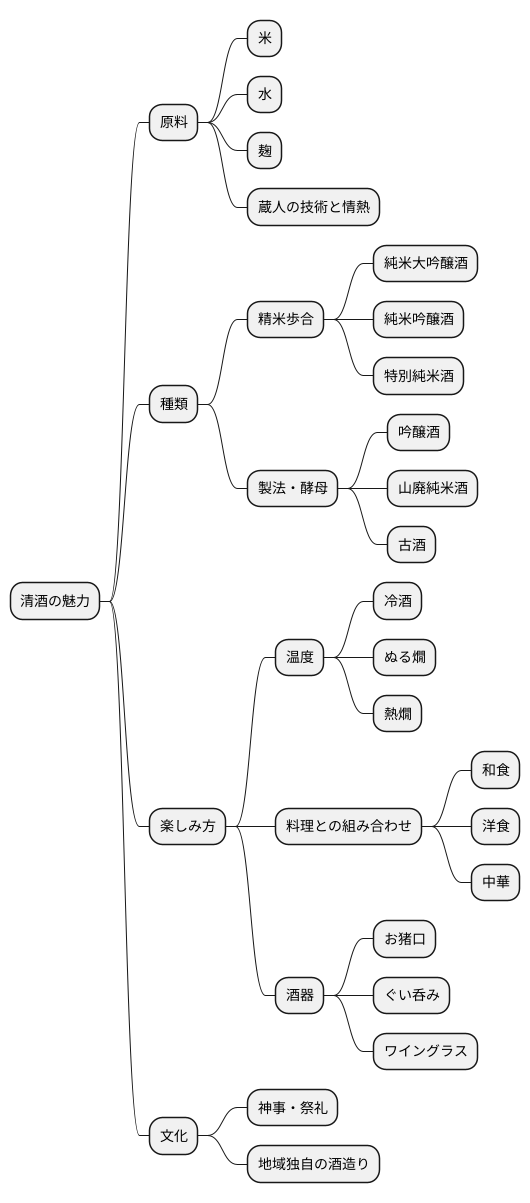

米から生まれるお酒、清酒。その魅力は計り知れません。原料となる米、水、麹、そして蔵人たちの技術と情熱が、唯一無二の味わいを生み出します。清酒は、ただ飲むだけでなく、その奥深い世界に触れることで、さらに楽しみが広がります。

清酒の種類は実に様々です。精米歩合で分類される純米大吟醸酒、純米吟醸酒、特別純米酒など、それぞれに異なる香り、味わいがあります。また、製法や使用する酵母によっても、個性が大きく変わります。例えば、華やかな香りの吟醸酒、力強い味わいの山廃純米酒、熟成によって深みが増した古酒など、多種多様な風味を楽しむことができます。自分の好みに合わせて、様々な種類を試してみることで、新たな発見があるでしょう。

清酒の楽しみ方も多岐にわたります。冷やして飲む、温めて飲む以外にも、ぬる燗、熱燗など、温度によって変化する香りや味わいを楽しむことができます。また、料理との組み合わせも重要です。繊細な味わいの和食はもちろん、洋食や中華など、様々な料理との相性を試すことで、清酒の魅力を再発見できるかもしれません。さらに、酒器にもこだわってみましょう。お猪口やぐい呑み、ワイングラスなど、酒器によって見た目や香りも変化し、より一層お酒を楽しむことができます。

清酒は、日本の文化と深く結びついています。古くから神事や祭礼に欠かせない存在であり、人々の生活に根付いてきました。また、各地の風土や気候を反映した、地域独自の酒造りも魅力です。それぞれの土地で育まれた米や水、そして蔵人たちの技術が、個性豊かな清酒を生み出しています。清酒を味わうことは、日本の歴史や文化に触れることでもあるのです。

ぜひ、様々な清酒に触れ、自分好みの一杯を見つけてみてください。そして、清酒を通じて日本の伝統と文化を感じ、その奥深い世界に浸ってみてください。きっと、新しい発見と感動が待っていることでしょう。