斗瓶囲い:日本酒の至宝

お酒を知りたい

先生、『斗瓶囲い』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『斗瓶囲い』とは、お酒、特に日本酒の特別な搾り方と熟成方法のことだよ。お酒のもとになる、もろみを発酵させた後、袋に入れて吊るして搾るんだ。そして、その搾ったお酒を一斗瓶という大きな瓶に入れて熟成させるんだよ。

お酒を知りたい

一斗瓶ってどのくらいの大きさなんですか?普通の瓶より大きいんですか?

お酒のプロ

一斗瓶は18リットル入る大きな瓶だよ。普通の瓶よりずっと大きいね。少量で保存することで、温度や周りの環境を管理しやすくなるから、質の高いお酒ができるんだ。だから、品評会などでもよく見かけるんだよ。

斗瓶かこいとは。

お酒の言葉で「斗瓶囲い」というものがあります。これは、日本酒の絞り方、あるいは保存して熟成させる方法の一つです。お酒のもとになる、発酵が終わったもろみを袋に入れて吊るし、そこから自然に滴り落ちるお酒を集めます。そして、それを一斗瓶(18リットル入る瓶)に入れて、保存し、熟成させます。少量で保存することで、温度や保存場所の環境を整えやすく、質の高いお酒ができます。そのため、数が少なく貴重なものとなり、お酒の品評会にもよく出品されています。

はじめに

{日本酒}の世界は、その奥深さで多くの人を惹きつけ、長い歴史の中で様々な製法が生まれてきました。その中でも、ひときわ特別な製法として知られるのが「斗瓶囲い(とびんがこい)」です。古くから伝わるこの伝統的な手法は、手間暇を惜しまず丁寧に醸されることで、日本酒に独特の風味と深みを与え、多くの日本酒愛好家を魅了し続けています。

「斗瓶囲い」とは、醪(もろみ)を搾る最終段階において、一斗瓶と呼ばれる小さな瓶(約18リットル)に醪を移し、静かに貯蔵する方法です。通常の製造過程では、醪を搾った後、大きなタンクで貯蔵しますが、「斗瓶囲い」の場合は、この小さな瓶を用いることで、醪へのストレスを最小限に抑えることができます。また、瓶詰めすることで、外部からの影響も受けにくく、より繊細な風味を保つことが可能になります。

斗瓶の中でじっくりと熟成される日本酒は、ゆっくりと時間をかけてまろやかになり、滑らかで深い味わいを生み出します。さらに、瓶詰めの際に火入れをしない「生酒」の場合、フレッシュでフルーティーな香りが一層際立ち、日本酒本来の繊細な味わいを楽しむことができます。ただし、この「生酒」はデリケートなため、温度管理には細心の注意が必要です。

「斗瓶囲い」は、製造に手間と時間がかかるため、大量生産が難しく、希少価値の高い日本酒として扱われています。その希少性と、他にはない独特の味わいは、まさに特別な一杯を求める日本酒愛好家にとって、大きな魅力となっています。

一口に「斗瓶囲い」と言っても、蔵元によって手法や味わいは様々です。それぞれの蔵が持つ伝統と技術が、日本酒に個性を与え、多様な味わいを生み出しています。ぜひ、様々な蔵元の「斗瓶囲い」を飲み比べて、その奥深い魅力を堪能してみてください。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 製法 | 醪(もろみ)の最終段階で、一斗瓶(約18リットル)に醪を移し、静かに貯蔵する。 |

| メリット | 醪へのストレスを最小限に抑え、外部からの影響を受けにくいため、繊細な風味を保つことができる。 |

| 味わい | ゆっくりと熟成され、まろやかで滑らか、深い味わい。生酒の場合は、フレッシュでフルーティーな香りが際立つ。 |

| 希少性 | 製造に手間と時間がかかるため、大量生産が難しく、希少価値が高い。 |

| 種類 | 蔵元によって手法や味わいが様々。 |

斗瓶囲いとは

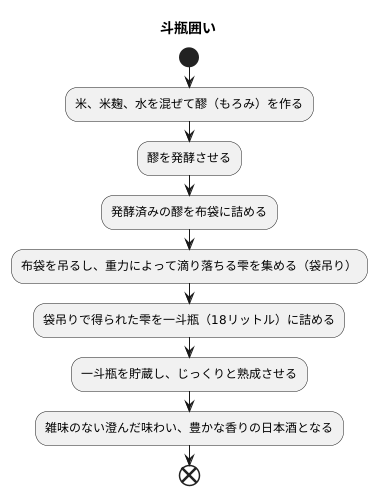

お酒造りの技、斗瓶囲いとは、日本酒の搾り方と熟成方法を組み合わせた、特別な手法です。 まずは、お酒のもととなる、米と米麹、そして水から作られた醪(もろみ)を発酵させます。発酵が済んだ醪を、大きな布袋に詰めます。この布袋は、醪の固形物と液体を分離するための大切な道具です。布袋に詰めた醪を吊るし、重力によって自然に滴り落ちる雫を集める方法を「袋吊り」と言います。この袋吊りで得られた雫は、雑味が少なく、非常に澄んだお酒となります。

この貴重な雫を、一斗瓶と呼ばれる容量18リットルの瓶に詰めて貯蔵し、じっくりと熟成させるのが「斗瓶囲い」です。 一斗瓶は、お酒蔵でよく使われる大きなタンクに比べると、比較的小さな容器です。この小さな容器を使うことには、大きな意味があります。小さな容器の方が、お酒の温度管理や保存場所の環境管理を細やかに行うことができます。お酒は、温度変化や光、振動などの影響を受けやすく、品質が変わりやすい繊細な飲み物です。そのため、一斗瓶での貯蔵は、お酒を安定した状態で熟成させ、高い品質を保つために最適な方法と言えるでしょう。

斗瓶囲いで熟成されたお酒は、雑味のない澄んだ味わいと、豊かな香りが特徴です。お酒の成分が時間をかけてゆっくりと変化することで、まろやかで深い味わいが生まれます。手間暇かけて丁寧に造られた斗瓶囲いのお酒は、まさにこだわりの逸品と言えるでしょう。

高品質の証

{一斗瓶囲いという特別な貯蔵法で熟成されたお酒は、他とは一線を画す、雑味のないまろやかで繊細な味わいが特徴です。口に含むと、まるで絹のように滑らかで、舌の上で優しく広がる感覚を味わうことができます。一般的な貯蔵方法ではどうしても出てしまう角が取れ、まろやかな口当たりになるのです。

そして、一斗瓶囲いのお酒は、その香り高さも格別です。封を開けた瞬間から、芳醇で華やかな香りが立ち上り、飲む前からその豊かな風味を予感させます。まるで果実や花のような甘い香りは、深く吸い込むほどに、心地よく心を満たしてくれます。

深いコクも、一斗瓶囲いのお酒の魅力の一つです。一口飲むと、その濃厚な味わいが口いっぱいに広がり、長く余韻を残します。この深いコクは、じっくりと時間をかけて熟成された証であり、他の貯蔵方法ではなかなか味わえないものです。

これらの特徴は、一斗瓶という大きな瓶で貯蔵することにより生まれるものです。大きな瓶を使うことで、お酒は温度変化や光の影響を受けにくくなり、常に安定した環境で熟成されます。まるで揺りかごの中で大切に育てられた赤子のように、お酒は静かで暗い場所でゆっくりと熟成していくのです。

こうした丁寧な貯蔵管理によって、お酒本来の旨味が最大限に引き出されます。だからこそ、斗瓶囲いという貯蔵方法は、高品質の証として、多くの日本酒愛好家から高い評価を受けているのです。特別な贈り物や、自分へのご褒美として、ぜひ一度、その奥深い味わいを体験してみてください。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 味わい | 雑味のないまろやかで繊細な味わい、絹のように滑らか、まろやかな口当たり |

| 香り | 芳醇で華やかな香り、果実や花のような甘い香り |

| コク | 濃厚な味わい、深いコク、長い余韻 |

| 貯蔵方法の利点 | 温度変化や光の影響を受けにくい安定した環境、お酒本来の旨味を最大限に引き出す |

| 評価 | 高品質の証、日本酒愛好家から高い評価 |

希少価値の高いお酒

お酒の世界には、様々な製法や由来を持つ、特別な価値のあるお酒が存在します。その中でも、「斗瓶囲い」と呼ばれる日本酒は、まさに希少価値の高い逸品と言えるでしょう。

斗瓶囲いは、その名の通り、一斗瓶と呼ばれる大きな瓶で貯蔵する製法です。一斗瓶は約18リットルもの容量を持つ大きな瓶のため、取り扱いが非常に困難です。瓶詰め作業はもちろん、貯蔵場所の確保、そして熟成管理に至るまで、多くの手間と時間がかかります。大量生産が難しいのは、まさにこのためです。

また、大きな瓶であるがゆえに、貯蔵場所の確保も大きな課題となります。限られた蔵のスペースを有効に活用しなければならないため、多くの酒蔵ではこの製法を採用することができません。場所の確保、そしてその後の管理には、熟練の蔵人の技術と経験が不可欠です。

このような背景から、斗瓶囲いの日本酒は、ごく限られた酒蔵でしか生産されていません。そして、市場に出回る量もごくわずかです。そのため、お酒愛好家の間では、まさに垂涎の的となっています。もし酒屋や飲食店でこのお酒を見かけることがあれば、それは非常に幸運なことです。その特別な風味と香りを、ぜひ一度体験してみてください。

斗瓶囲いの日本酒は、一般的な日本酒とは異なる、独特の味わいを持ちます。大きな瓶でじっくりと熟成されることで、まろやかで深みのある味わいが生まれます。また、瓶詰め後も熟成が進むため、時間の経過とともに変化する風味を楽しむこともできます。まさに、特別な時間を楽しむための一杯と言えるでしょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 製法 | 一斗瓶(約18リットル)での貯蔵 |

| 希少性 | 非常に高い(取り扱いの困難さ、貯蔵場所の確保の難しさ、熟練の蔵人の必要性など) |

| 生産量 | ごくわずか |

| 入手難易度 | 非常に困難 |

| 味わい | まろやかで深みのある味わい、時間経過による変化も楽しめる |

品評会での活躍

斗瓶囲いは、その名の通り、厳選された酒を瓶詰する特別な技法です。この技法を用いて醸されたお酒は、全国新酒鑑評会をはじめとする様々な品評会で高い評価を得ており、数々の賞を受賞する銘柄も多いのです。

鑑評会とは、酒造りの技術を競い合い、品質向上を目指す場です。そこで審査されるお酒は、各酒蔵が丹精込めて醸した最高傑作と言えるでしょう。斗瓶囲いで造られたお酒は、その中でも特に優れた品質を誇り、鑑評会という檜舞台で輝かしい成績を残しているのです。繊細な味わいと豊かな香りが高く評価され、日本酒業界において確固たる地位を築いています。

鑑評会に出品されるお酒は、まさに選りすぐりの逸品と言えるでしょう。酒米の選定から精米、仕込み、発酵、貯蔵、瓶詰めに至るまで、全ての工程において一切の妥協を許さず、蔵人たちの技術と情熱が注ぎ込まれています。斗瓶囲いは、こうした丁寧な酒造りの集大成と言えるでしょう。

鑑評会での受賞は、酒蔵にとって大きな名誉であり、消費者の信頼獲得にも繋がります。また、受賞によって得られた評価は、更なる品質向上へのモチベーションを高めることにも繋がります。斗瓶囲いの技術は、日本の伝統的な酒造りの技を継承しつつ、常に進化を続けているのです。これからも、斗瓶囲いで造られた素晴らしいお酒が、私たちを魅了し続けてくれることでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 斗瓶囲い | 厳選された酒を瓶詰する特別な技法 |

| 鑑評会での評価 | 高い評価を得ており、数々の賞を受賞 |

| 鑑評会の目的 | 酒造りの技術を競い合い、品質向上を目指す場 |

| 斗瓶囲い酒の特徴 | 優れた品質、繊細な味わいと豊かな香り |

| 酒造りの工程 | 酒米の選定から精米、仕込み、発酵、貯蔵、瓶詰めに至るまで、一切の妥協を許さない |

| 受賞の効果 | 酒蔵にとって大きな名誉、消費者の信頼獲得、更なる品質向上へのモチベーション |

| 斗瓶囲いの将来 | 日本の伝統的な酒造りの技を継承しつつ、進化を続ける |

味わいの楽しみ方

斗瓶囲いという特別な製法で造られた日本酒は、まさに晴れの日にふさわしいお酒です。その味わいを最大限に楽しむためには、いくつかの方法があります。

まず、一般的には冷やして飲むのが良いとされています。キリッと冷えたお酒は、口当たりが良く、斗瓶囲い特有の繊細な香りと風味を際立たせます。特に、春の柔らかな陽射しの中で味わう冷酒は格別です。

しかし、冷酒だけでなく、少し温めたぬる燗もおすすめです。人肌程度の温度に温めることで、隠れていた旨味や香りが花開き、よりふくよかな味わいを堪能できます。秋の夜長に、温かい料理と共にぬる燗を味わうのも良いでしょう。

味わいを深めるためには、香りにも注目しましょう。お酒を口に含む前に、まずグラスを傾けて香りを楽しみます。そして、一口含んだら、舌の上で転がし、鼻に抜ける香りも楽しみながら、ゆっくりと味わってください。温度の変化によって香りがどのように変化するかも注目すると、さらに奥深い楽しみ方ができます。

また、お気に入りの酒器を使うことも大切です。お気に入りの酒器で飲むことで、いつものお酒がより一層美味しく感じられるだけでなく、特別な時間を演出できます。小さめの杯で少しずつ味わったり、大きめのグラスでゆったりと楽しんだり、酒器によって味わいの感じ方も変わってきます。

さらに、合わせる料理によっても、日本酒の味わいは大きく変化します。繊細な味わいの料理には、同じく繊細な味わいの斗瓶囲いを合わせると、互いの持ち味を引き立て合い、最高のマリアージュが生まれます。

このように、斗瓶囲いは、様々な楽しみ方ができるお酒です。温度や合わせる料理、酒器など、色々な組み合わせを試して、自分にとって一番美味しい飲み方を見つけてみてください。

| 楽しみ方 | 詳細 | おすすめの季節・場面 |

|---|---|---|

| 冷酒 | キリッと冷やすことで、繊細な香りと風味を際立たせる。 | 春の柔らかな陽射しの中で |

| ぬる燗 | 人肌程度に温めることで、隠れていた旨味や香りを引き出す。 | 秋の夜長、温かい料理と共に |

| 香りを楽しむ | グラスを傾けて香り、口に含んで舌の上で転がし、鼻に抜ける香りも楽しむ。温度による変化にも注目。 | – |

| お気に入りの酒器を使う | 酒器によって味わいの感じ方が変わる。 | – |

| 料理と合わせる | 繊細な味わいの料理と合わせると、互いの持ち味を引き立て合う。 | – |