杜氏:日本酒の匠

お酒を知りたい

先生、『杜氏』ってよく聞きますが、お酒造りでどんな役割の人なんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『杜氏』は、酒蔵でお酒造りの全てを任されている責任者だよ。昔はお酒造りの期間だけ酒蔵に住み込んで、全ての工程を指揮していたんだ。

お酒を知りたい

へえー、まるで指揮者みたいですね!お酒造りの全てを任されているって、すごい責任ですね!

お酒のプロ

そうだね。お酒の品質や味はその年の杜氏の手腕にかかっているとも言われているくらい重要な役割なんだよ。現代では、一年を通して酒蔵に勤める杜氏も増えてきているんだよ。

杜氏とは。

お酒作りに関する言葉、『杜氏』について説明します。杜氏とは、酒蔵で働く人たちの役職の一つで、お酒造りのすべてを任されている責任者のことです。

杜氏の役割

酒蔵において、杜氏とは酒造りの全工程を束ねる、いわば総監督のような存在です。酒造りは、米を洗い蒸すところから始まり、麹を作り、酵母を加え、発酵させ、熟成させ、最後に瓶に詰めるまで、様々な工程を経て完成します。杜氏は、これらすべての工程を管理し、最終的なお酒の品質に責任を負います。杜氏の仕事は、単に工程を監督するだけでなく、酒造りに必要な様々な判断を下すことです。例えば、その年の米の出来具合や気候条件などを考慮し、最適な酒造りの方法を決定します。また、発酵の進み具合を五感で見極め、適切なタイミングで次の工程へと進める判断も求められます。これは長年の経験と勘、そして深い知識がなければできない、まさに匠の技です。

酒造りは、目に見えない微生物の働きによってお酒が生まれる、非常に繊細な作業です。温度や湿度、そして微生物の状態を常に注意深く観察し、わずかな変化も見逃さない鋭い観察力が必要です。杜氏は、まるで生き物と対話するかのように、酒の状態を把握し、適切な対応をすることで、最高の酒を造り上げます。そのため、杜氏には、酒造りの技術だけでなく、微生物に関する知識や経験も必要不可欠です。また、杜氏は酒蔵全体のチームをまとめ、指導する役割も担います。蔵人一人ひとりの能力を見極め、それぞれの持ち味を生かしながら、チーム全体で最高の酒を造り上げるために、的確な指示や指導を行います。杜氏のリーダーシップは、酒蔵全体の雰囲気や、ひいては酒の品質にも大きな影響を与えます。このように、杜氏は酒造りのあらゆる面において中心的な役割を担い、その腕一つで酒蔵の評判を左右する、まさに日本酒造りの要と言えるでしょう。

| 役割 | 仕事内容 | 必要な能力 |

|---|---|---|

| 総監督 | 酒造りの全工程を管理し、最終的なお酒の品質に責任を持つ。 |

|

| 判断者 | その年の米の出来具合や気候条件などを考慮し、最適な酒造りの方法を決定する。発酵の進み具合を五感で見極め、適切なタイミングで次の工程へと進める。 |

|

| 観察者 | 温度や湿度、微生物の状態を常に注意深く観察し、わずかな変化も見逃さない。まるで生き物と対話するかのように、酒の状態を把握し、適切な対応をする。 |

|

| 指導者 | 酒蔵全体のチームをまとめ、指導する。蔵人一人ひとりの能力を見極め、それぞれの持ち味を生かしながら、チーム全体で最高の酒を造り上げるために、的確な指示や指導を行う。 |

|

杜氏の歴史

酒造りの職人集団を束ねる親方である杜氏の歴史は、江戸時代にまで遡ります。当時の農村では、稲作が終わる冬場は仕事が少なくなるため、農閑期を利用して酒造りを行うのが一般的でした。そのため、杜氏たちは季節労働者として各地の酒蔵を巡り、酒造りの技術を活かして働いていました。

彼らは故郷を離れ、農閑期になると酒蔵のある地域へと集団で移動しました。このような杜氏の集団は「杜氏集団」と呼ばれ、親方である杜氏を中心に、強い結束力を持つ組織を形成していました。彼らは共同生活を送り、酒造りの技術だけでなく、独特の風習や掟も共有していました。この集団行動によって、技術の伝承や品質の維持が図られていました。

杜氏集団は、酒造りの技術を口伝で伝承していくという独特の文化を持っていました。長年の経験と勘に基づいた技術は、言葉だけでなく、実際に作業を見せることで弟子たちに伝えられました。また、酒造りの工程は厳格に定められており、それぞれの役割を忠実に果たすことで、高品質な酒を造り上げていました。

このようにして、杜氏たちは各地を巡りながら酒造りの技術を広め、日本の酒文化の発展に大きく貢献しました。彼らは単なる労働者ではなく、職人としての誇りを持ち、技術の伝承に情熱を注いでいました。現代においても杜氏の技術と精神は受け継がれ、洗練された日本酒造りに欠かせないものとなっています。彼らは日本の食文化における重要な担い手であり、その存在はこれからも高く評価されるでしょう。

| 時代 | 労働形態 | 集団名 | 技術伝承 | 役割 |

|---|---|---|---|---|

| 江戸時代 | 季節労働者 | 杜氏集団 | 口伝、実演 | 酒造りの技術指導、品質管理、技術伝承 |

杜氏の技術と知識

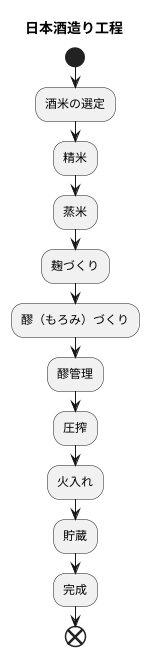

日本酒造りは、自然の恵みと人の技が織りなす芸術と言えるでしょう。その中心人物である杜氏には、酒造りのあらゆる工程における深い知識と熟練の技が求められます。まず、酒米の選定から始まります。酒造りに適した米を選び、その米を丁寧に精米することで、雑味のない純粋な味わいの日本酒へと繋がります。次に、蒸米、麹づくりへと進みます。蒸米は、麹菌が繁殖しやすい状態に米を蒸し上げる工程で、麹づくりは、米に麹菌を繁殖させて、日本酒造りに欠かせない麹を造る工程です。この麹づくりは、日本酒の味わいを大きく左右する重要な工程であり、杜氏の経験と勘が試されます。麹の出来が、その後の醪(もろみ)の出来、ひいては日本酒全体の品質を決定づけると言っても過言ではありません。

醪(もろみ)とは、蒸米、麹、水を混ぜ合わせたもので、酵母が糖をアルコールに変える発酵の舞台です。この醪の管理は、日本酒造りの最重要工程と言えるでしょう。醪の状態は、温度や湿度などの環境変化に非常に敏感です。杜氏は、醪の温度、香り、泡の状態などを五感で注意深く観察し、最適な発酵状態を維持するために細心の注意を払います。発酵が完了した醪は、圧力をかけて搾り、日本酒と酒粕に分けられます。搾られたばかりの日本酒は、まだ荒々しい味わいです。そこで、火入れという加熱処理を行い、酵素の働きを止めて香味を安定させます。その後、貯蔵することで、日本酒は熟成され、まろやかな味わいを深めていきます。このように、日本酒造りは、一つ一つの工程に杜氏の技術と知識が凝縮されており、長年の経験とたゆまぬ努力によって最高の日本酒が生まれるのです。杜氏の技と知恵は、まさに日本の伝統文化を支える重要な財産と言えるでしょう。

杜氏の育成

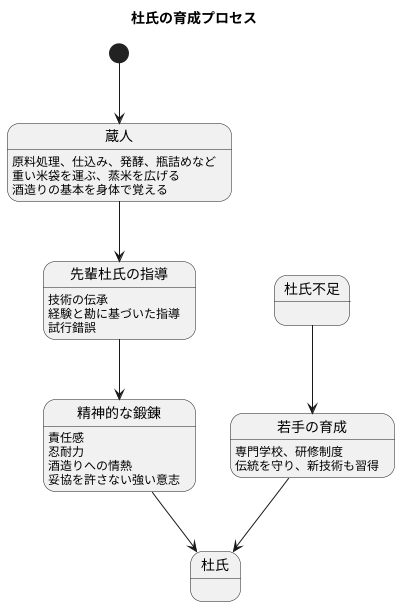

酒造りの世界で中心的な役割を担う杜氏。その育成は、長い年月と厳しい修行を必要とします。 酒蔵では、まず蔵人として働き始め、原料処理、仕込み、発酵、瓶詰めなど、あらゆる工程を経験します。重い米袋を運んだり、蒸した米を広げたりといった体力勝負の作業もこなします。何年もかけて、酒造りの基本を身体で覚えるのです。

蔵人たちは、先輩杜氏の指導の下、技術を磨いていきます。酒造りは、気温や湿度、米や水の状態など、様々な要素が複雑に絡み合い、同じように造っても、毎回同じ酒ができるわけではありません。長年の経験と勘に基づいて、微妙な調整を行う杜氏の技は、一朝一夕で身につくものではありません。先輩杜氏の教えを一つ一つ吸収し、試行錯誤を繰り返しながら、じっくりと知識と経験を積み重ねていきます。

杜氏の育成においては、技術の伝承だけでなく、精神的な鍛錬も重要視されます。酒造りは、微生物の働きを巧みに利用する繊細な作業です。ほんの少しの気の緩みが、酒の品質に大きな影響を与えることもあります。杜氏には、責任感、忍耐力、そして酒造りへの強い情熱が求められます。妥協を許さず、最高の酒を造り上げるという強い意志を持ち、日々精進を重ねることで、一人前の杜氏へと成長していくのです。

近年は、杜氏不足が深刻化していることもあり、若手の育成が急務となっています。専門学校や研修制度など、杜氏を養成する機関も充実してきており、若い世代の育成にも力を入れています。伝統を守りつつ、時代の変化に対応できる新しい技術や知識も積極的に取り入れ、日本酒の未来を担う人材育成に期待が高まっています。

杜氏の未来

日本酒を取り巻く環境は、近年、めまぐるしく変化しています。かつては当たり前であった国内での消費は減少傾向にあり、一方で、海外での日本酒への関心は高まりを見せています。また、消費者の味覚も多様化し、従来の日本酒とは異なる、新しいタイプの酒が求められるようになっています。このような状況の中で、日本酒造りの責任者である杜氏の役割は、これまで以上に重要性を増しています。

杜氏は、何よりもまず、古くから伝わる日本酒造りの技術を守り継いでいく必要があります。麹を育て、米を蒸して仕込み、発酵を見守り、搾り、熟成させる。それぞれの工程に、長年培われてきた経験と勘が求められます。しかし、伝統を守ることだけに留まっていては、日本酒の未来を切り開くことはできません。消費者の嗜好の変化や、地球温暖化による米の品質への影響など、日本酒造りは常に新しい課題に直面しています。そのため、杜氏には、新しい技術や考え方を積極的に取り入れ、変化に対応していく柔軟さも必要です。

例えば、データ分析に基づいた酒造りや、人工知能を活用した品質管理など、科学技術を取り入れることで、より安定した品質の日本酒を造ることが可能になります。また、従来の日本酒の枠にとらわれず、新しい米の種類や酵母を用いることで、これまでにない個性豊かな日本酒を生み出すことができます。

さらに、杜氏には、日本酒の魅力を人々に伝える役割も期待されています。日本酒の奥深い味わいや、造り手の情熱を伝えることで、日本酒を愛する人を増やし、日本酒文化を未来へ繋いでいくことができます。国内外で開催される日本酒のイベントに参加したり、酒蔵見学を受け入れたりすることで、消費者の理解を深める活動も重要です。杜氏は、日本酒文化の継承者であると同時に、未来を切り開く先駆者でもあります。伝統を守りつつ革新を続けることで、杜氏は日本酒の未来を創造していくのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日本酒を取り巻く環境の変化 |

|

| 杜氏の役割 |

|

| 伝統の継承 |

|

| 革新 |

|

| 日本酒の魅力の発信 |

|

まとめ

日本酒は、日本の風土と文化が育んだ、世界に誇るべきお酒です。その製造過程で中心的な役割を担うのが杜氏です。杜氏とは、酒蔵における最高責任者であり、日本酒造りの全ての工程を監督し、その品質を決定づける重要な役割を担っています。

杜氏になるためには、長い年月をかけて経験と知識を積み重ねる必要があります。米の選定から始まり、蒸米、麹づくり、仕込み、発酵、濾過、瓶詰めまで、全ての工程に精通していなければなりません。また、酒造りに使用する水質や気温、湿度など、自然環境を読み解く力も必要とされます。長年の経験と研ぎ澄まされた感覚によって、最高の日本酒が生まれるのです。

杜氏の仕事は、技術的な知識だけでなく、酒造りへの情熱も重要です。最高の日本酒を造りたいという強い思いが、妥協のない酒造りへと繋がり、唯一無二の味わいを生み出します。杜氏は、酒蔵で働く人々をまとめ、指導し、チーム全体を鼓舞する役割も担っています。

杜氏が造る日本酒は、単なるお酒ではなく、日本の食文化を代表する芸術作品とも言えるでしょう。一口飲むごとに、杜氏の技術と努力、そして酒造りへの情熱が伝わってきます。日本酒を味わう際には、杜氏の存在に思いを馳せ、その奥深い世界に浸ってみるのも良いでしょう。

近年、日本酒の人気が世界的に高まっており、海外でも多くの愛飲家が生まれています。杜氏の技術と情熱によって造られた日本酒は、日本の文化を世界に伝える重要な役割を果たしていると言えるでしょう。これからも杜氏の活躍によって、日本酒の文化がさらに発展していくことを期待します。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 杜氏 | 酒蔵の最高責任者。日本酒造りの全工程を監督し、品質を決定づける。 |

| 杜氏になるには | 長年の経験と知識の積み重ねが必要。米の選定から瓶詰めまでの全工程、水質や気温などの自然環境を読み解く力も必要。 |

| 杜氏の仕事 | 技術的な知識だけでなく、酒造りへの情熱も重要。チーム全体をまとめ、指導、鼓舞する役割も担う。 |

| 日本酒 | 日本の食文化を代表する芸術作品。杜氏の技術、努力、情熱が込められている。 |

| 日本酒の現状 | 世界的に人気が高まり、多くの愛飲家が生まれている。日本の文化を世界に伝える役割を果たしている。 |