詰口:お酒の最終調整工程

お酒を知りたい

先生、『詰口』って、最後にお酒を瓶に詰める作業のことですよね?

お酒のプロ

うん、瓶や缶に詰める作業そのもののことではないよ。詰める直前の状態のお酒のことを『詰口』っていうんだ。お酒の風味やアルコール度数を調整して、出荷できる状態にしたお酒のことだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、調整して、もう完成したお酒ってことですか?

お酒のプロ

そうだよ。風味を整えたり、アルコール度数を調整するために、必要に応じて割り水などもこの段階で行うんだ。だから、詰口の段階で、最終的な商品の味が決まる重要な工程とも言えるね。

詰口とは。

『詰口』という言葉はお酒に関する用語で、商品として瓶などに詰める直前の状態のお酒のことを指します。この段階のお酒は、味や品質を最終的に調整するために加水されています。

お酒の完成形への入口

お酒造りにおいて、最後の仕上げとなる工程こそが詰口です。長い時間をかけて発酵、熟成を経てきたお酒を、皆様にお届けする直前の最終調整を行う工程です。お酒の完成形を決める重要な作業であり、蔵人たちは細心の注意を払いながら作業を進めます。

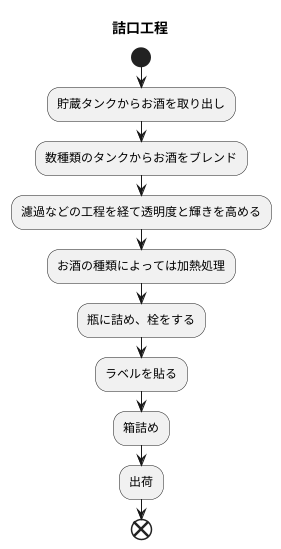

まず、貯蔵タンクからお酒を取り出し、製品として出荷できる状態に整えます。熟成期間中に生じた成分のばらつきを均一にするため、数種類のタンクからお酒を絶妙な割合でブレンドします。このブレンド作業は、最終的な味わいを左右する重要な工程であり、蔵人たちの経験と技術が試されます。目指す味わいに近づけるために、彼らは五感を研ぎ澄まし、わずかな香りの違いや味わいの変化も見逃しません。

ブレンドされたお酒は、濾過などの工程を経て、透明度や輝きを高められます。お酒の種類によっては、加熱処理を行い、品質の安定化を図る場合もあります。これらの工程は、お酒の風味を損なうことなく、より美味しく、そして長く楽しんでいただけるように行われます。

すべての調整が完了したお酒は、いよいよ瓶に詰められます。洗浄、殺菌された瓶に、正確な量のお酒が充填され、栓が施されます。ラベルが貼られ、箱詰めされたお酒は、いよいよ皆様のもとへと旅立ちます。長い時間と手間をかけて造られたお酒は、詰口という最後の関門を経て、ようやく完成形となるのです。詰口は、単なる仕上げ作業ではなく、お酒に命を吹き込む大切な工程と言えるでしょう。丁寧に造られたお酒を、じっくりと味わっていただきたいと思います。

割り水による味の調和

お酒造りの最終段階、瓶詰め作業の直前に行われる大切な作業が「割り水」です。生まれたばかりのお酒はまだ荒削りで、アルコールの度数も高く、刺激が強すぎる状態です。そこで、滑らかで飲みやすいお酒に仕上げるために、純度の高い水を加えてアルコール度数を調整します。これは、ただ薄めるという単純な作業ではありません。割り水は、お酒の味わいを整え、全体の調和を生み出す重要な役割を担っています。

加える水の量はもちろんのこと、水の種類も重要です。お酒造りに最適な水は、硬度が低く、雑味のない、清らかで綺麗な水です。このような水を使うことで、お酒本来の風味を損なうことなく、まろやかさを引き出すことができます。さらに、水の温度も重要な要素です。冷たすぎる水を加えると、お酒の香りが閉じ込められてしまい、本来の風味が十分に引き出せません。逆に、温かすぎる水では、お酒の繊細な味わいが損なわれてしまう可能性があります。そのため、蔵人たちは長年の経験と勘を頼りに、最適な温度の水を選びます。

割り水の量は、目指すお酒の種類や最終的なアルコール度数によって異なります。例えば、力強く濃厚な味わいを目指す場合は、割り水の量を少なくし、逆に軽やかですっきりとした味わいを求める場合は、割り水の量を多くします。蔵元によって理想とする味わいは異なり、使用する水の量や温度もそれぞれです。蔵人たちは、五感を研ぎ澄まし、微妙な味の違いを見極めながら、最適なバランスを探ります。ほんのわずかな水の量の差が、出来上がるお酒の味わいを大きく左右するため、この作業は細心の注意を払って行われます。このように、割り水は、蔵元独自の味わいを生み出す職人技と言えるでしょう。

| 工程 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| 割り水 | 生まれたばかりのお酒のアルコール度数を調整し、滑らかで飲みやすいお酒に仕上げる。お酒の味わいを整え、全体の調和を生み出す。 |

|

詰口における品質管理の重要性

お酒造りの最終段階である詰口は、丹精込めて醸したお酒を皆様にお届けする最後の砦であり、品質管理の重要性が最も際立つ工程と言えます。詰口工程でのわずかな不備が、お酒の風味を損ない、長年の努力を無に帰してしまう可能性もあるからです。

まず、詰口作業は、徹底した衛生管理のもとで行われます。蔵内は常に清潔に保たれ、作業場に入る前には、手洗い、消毒、更衣を徹底し、埃や微生物の混入を厳重に防ぎます。空気中のわずかな塵さえも、お酒にとっては大敵です。詰口に使用する瓶も、洗浄、殺菌を徹底的に行い、異物の混入を防ぎます。

また、お酒の大敵である酸化を防ぐための工夫も欠かせません。空気に触れる時間を最小限にするため、窒素ガスなどを充填した環境下で作業を行うこともあります。お酒の種類によっては、火入れと呼ばれる加熱処理を行い、品質の安定化を図る場合もあります。

さらに、詰口工程では、香りや味わいの最終確認が行われます。熟練の蔵人が、五感を研ぎ澄まし、製品としてふさわしい品質が保たれているか厳しくチェックします。微妙な香りの変化や味わいの劣化も見逃さず、少しでも気になる点があれば、出荷は差し止められます。

このように、詰口工程では、様々な観点から品質管理が徹底されています。蔵人たちは、皆様に最高の状態でお酒を味わっていただきたいという強い思いを持ち、妥協を許さず、一つ一つの作業に細心の注意を払っています。丹精込めて造られたお酒を、最高の状態で皆様にお届けするために、詰口における品質管理は、決して欠かすことのできない重要な工程なのです。

| 詰口工程の重要性 | 具体的な対策 | 目的 |

|---|---|---|

| 衛生管理 | 蔵内の清掃、手洗い・消毒・更衣の徹底、瓶の洗浄・殺菌 | 埃や微生物の混入防止 |

| 酸化防止 | 窒素ガス充填、火入れ | 空気との接触時間の最小化、品質の安定化 |

| 最終確認 | 熟練の蔵人による香りや味わいのチェック | 製品としてふさわしい品質の確保 |

お酒の種類に応じた調整

お酒造りの最終段階である瓶詰め工程において、お酒の種類に応じた微調整は、そのお酒の持ち味を最大限に引き出すために大変重要です。日本酒は、原料や製法によって風味や味わいが大きく異なり、一口に日本酒と言っても多種多様な種類が存在します。

例えば、華やかな香りとフルーティーな味わいが特徴の吟醸酒は、低温でじっくりと発酵させることで、繊細な香りを生み出しています。この吟醸酒の繊細な風味を損なわないためには、加水する水の量や温度を厳密に管理する必要があります。冷たい水を少量ずつ加えることで、香りを保ちつつ、飲みやすいアルコール度数に調整します。また、雑味のないすっきりとした味わいが持ち味の純米酒は、米本来の旨味を活かす製法で作られます。純米酒の場合、加水の量を吟醸酒よりも少なくすることで、米の旨味を凝縮し、力強い味わいに仕上げます。加水する水の温度も、純米酒の味わいを左右する重要な要素です。ぬるめの水を加えることで、口当たりがまろやかになり、米の旨味がより一層引き立ちます。

このように、日本酒は種類によって最適なアルコール度数や味わいが異なり、それぞれの個性を最大限に引き出すためには、瓶詰め工程での細かい調整が欠かせません。杜氏(とうじ)と呼ばれるお酒造りの責任者は、長年の経験と技術に基づき、それぞれの酒が持つ個性を最大限に引き出す最適な方法を見極め、丁寧に仕上げていきます。お酒の種類に応じて水の量や温度を調整することで、香り高くフルーティーなものから、力強くコクのあるものまで、様々な味わいの日本酒が生まれるのです。そして、こうした丁寧な作業によって、私達は多種多様な日本酒の味わいを楽しむことができるのです。

| 日本酒の種類 | 特徴 | 瓶詰め工程での調整 |

|---|---|---|

| 吟醸酒 | 華やかな香りとフルーティーな味わい |

|

| 純米酒 | 雑味のないすっきりとした味わい、米本来の旨味 |

|

飲み頃を見極める最後の仕上げ

お酒造りの最終段階である瓶詰めは、単なる工程のひとつではなく、お酒の将来を左右する非常に重要な作業です。というのも、お酒は瓶に詰められた後も、熟成が進み、味わいが変化していくからです。その変化の度合いは、熟成期間はもちろん、保存環境によっても大きく左右されます。

蔵人たちは長年の経験と研ぎ澄まされた感覚を頼りに、お酒の個性をしっかりと見極めます。彼らは、今現在の味わいはもちろんのこと、瓶詰め後、どのくらいの期間で飲み頃を迎えるのか、どのように味わいが変化していくのかを予測しながら作業を進めています。

例えば、熟成期間が短く、フレッシュな香りが特徴のお酒であれば、その香りを最大限に活かせるよう、早めの瓶詰めを行います。逆に、長期熟成によって深みが増すお酒であれば、じっくりと時間をかけて熟成させ、飲み頃を見計らって瓶詰めを行います。また、保存環境によって変化のスピードも異なるため、蔵人たちは、お酒が皆様の手元に届いた後、どのような環境で保存されるのかまで想定し、最適な状態で楽しんでいただけるよう、細心の注意を払っています。

瓶詰めは、いわばお酒の未来を予見する作業であり、蔵人たちの技術と経験が最も試される最終仕上げと言えるでしょう。こうして、蔵人たちの情熱とこだわりが詰まったお酒は、いよいよ皆様のもとへ届けられます。 開栓した瞬間の香り、口に含んだ時の味わい、そして、飲み干した後まで続く余韻。ぜひ、その全てをじっくりとご堪能ください。

| 工程 | 目的 | 方法 | 考慮事項 |

|---|---|---|---|

| 瓶詰め | お酒の将来の味わいを決定づける | 熟成期間、保存環境を考慮 |

|

| 例 | |||

| フレッシュな香りのお酒 | 香りを最大限に活かす | 早めの瓶詰め | |

| 長期熟成タイプのお酒 | 深みが増す | じっくりと熟成、飲み頃を見計らう | |

蔵元のこだわりが詰まったお酒

お酒造りの最終段階である瓶詰めは、蔵元のこだわりが最も凝縮される工程と言えるでしょう。それぞれの蔵元は、長い年月をかけて培ってきた独自の技や哲学を、この最後の瞬間に惜しみなく注ぎ込みます。

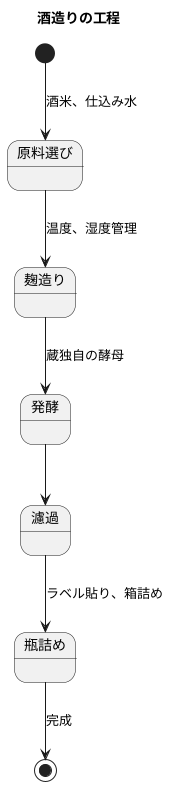

まず原料選びへのこだわり。酒米は、その土地の気候風土に適した品種を厳選し、契約農家と連携を取りながら大切に育てられます。収穫された米は、一粒一粒丁寧に精米され、雑味のない純粋な米の旨味が引き出されます。仕込み水には、蔵の近くを流れる清冽な伏流水や湧き水を使うなど、水質にも徹底的にこだわります。

麹造りは、まさに酒造りの心臓部。蔵人たちは、温度や湿度を緻密に管理しながら、麹菌の生育を見守ります。麹菌の働きによって、米のデンプンが糖に変わり、後の発酵の基盤となるのです。この工程での丁寧な作業が、お酒の味わいを大きく左右します。

発酵は、酵母が糖をアルコールと炭酸ガスに変える工程。蔵独自の酵母を使い、じっくりと時間をかけて発酵させることで、複雑で奥深い味わいが生まれます。蔵人たちは、日夜醪の状態を見守り、最適な環境を維持するために細心の注意を払います。

そして、全ての工程を経て、いよいよ瓶詰めを迎えます。丁寧に濾過されたお酒は、一本一本、清潔な瓶に充填されます。ラベル貼り、箱詰めまで、人の手によって行われる蔵も多く、そこには、お客様に最高の状態でお酒を届けたいという蔵元の想いが込められているのです。

皆様の手元に届くお酒は、まさに蔵元の魂の結晶。ぜひ、ゆっくりと時間をかけて味わってみてください。口に含んだ瞬間、鼻に抜ける香り、喉を通る時の滑らかさ。その全てに、蔵元のこだわりと情熱が凝縮されていることを感じられるはずです。