お酒の濁り具合:ダービディティ

お酒を知りたい

先生、『ダービディティ』って、お酒の濁りの程度を表す値のことですよね?よく分かりません。

お酒のプロ

そうだね。『ダービディティ』、または『タービディティ』は清酒の濁りの程度を表す値だよ。値が低いほど透き通っていて、高いほど濁っているんだ。

お酒を知りたい

じゃあ、値がどれくらいだと、どんな濁り方になるんですか?

お酒のプロ

蒸留水のように全く濁っていない状態が0で、20以下だととても澄んでいる。30以下が標準で、50くらいだと少し濁っていて、100になるとかなり濁っていると言えるね。

ダービディティとは。

日本酒の透明度を表す『ダービディティ』(タービディティともいいます)について説明します。この値は、蒸留水を基準の0として、数値が大きくなるほど濁りが強いことを示します。20以下であれば非常に澄んでおり、30以下が一般的な日本酒の透明度です。50くらいになるとやや濁りを感じ、100になるとかなり濁っている状態といえます。

お酒の透明度

お酒を選ぶとき、色や香りはもちろんですが、透明感も大切です。透き通ったお酒や、少し霞んだお酒、白く濁ったお酒など、様々なお酒があります。この透明感を数値で表すのがダービディティと呼ばれるものです。お酒の濁りの程度を示す尺度で、数値が低いほど透明感が高く、高いほど濁っていることを示します。この数値を参考に、自分の好みに合った透明感のお酒を選ぶことができます。

お酒の透明感は、見た目だけでなく、味にも影響を与えます。例えば、透き通ったお酒は、すっきりとした味わいが特徴です。雑味がなく、素材本来の風味を楽しめます。日本酒で言えば、大吟醸のようなお酒がこれに当たります。濾過をしっかり行うことで、雑味を取り除き、透明感のある仕上がりになります。一方、霞がかかったお酒や白濁したお酒は、まろやかでコクのある味わいが特徴です。濾過をあまり行わないことで、原料由来の成分が多く残り、独特の風味や舌触りを生み出します。にごり酒やどぶろくなどは、この白濁した見た目が特徴で、濃厚な味わいが楽しめます。

透明感は、お酒の製造工程や保存状態によって変化します。例えば、加熱処理や濾過の有無、保存温度、光への暴露などが影響します。また、お酒の種類によっても、目指す透明感は異なります。ビールのように黄金色に輝く透明感や、ウイスキーのような琥珀色の深い透明感など様々です。ワインであれば、澱(おり)と呼ばれる沈殿物が生じるものもあり、これはワインの熟成によるもので、品質に問題はありません。このようにお酒の透明感は、お酒の種類や製法、熟成度合いなど、様々な要素が複雑に絡み合って生まれるものです。お酒を選ぶ際には、ぜひ透明感にも注目し、自分好みの味わいを見つけてみてください。ラベルに記載されている情報だけでなく、実際にグラスに注いで、光にかざしてみることで、そのお酒の個性を感じることができるでしょう。

| 透明感 | ダービディティ | 味わい | 例 | 製造工程・保存状態 |

|---|---|---|---|---|

| 透き通ったお酒 | 低い | すっきりとした味わい、雑味がない、素材本来の風味 | 日本酒(大吟醸など) | 濾過をしっかり行う |

| 霞がかかったお酒、白濁したお酒 | 高い | まろやかでコクのある味わい、濃厚な味わい | にごり酒、どぶろく | 濾過をあまり行わない |

その他

- 透明感は、加熱処理や濾過の有無、保存温度、光への暴露などが影響する。

- お酒の種類によって目指す透明感は異なる。(例: ビール、ウイスキー、ワインなど)

- ワインの澱は熟成によるもので品質に問題はない。

ダービディティの測定方法

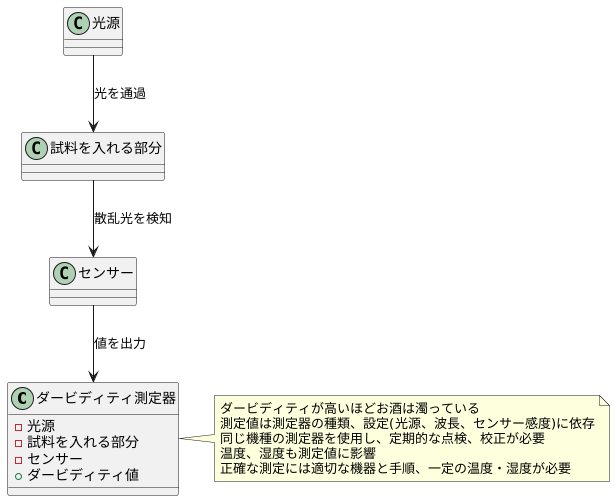

お酒の濁りの度合いを示す指標にダービディティがあります。これは、お酒の中に含まれる微小な粒子によって光が散乱される現象を利用して測られます。ダービディティが高いほど、お酒は濁って見えます。このダービディティを正確に測るためには、専用の測定器が必要です。

この測定器は、光源と、その光を通過させるお酒の試料を入れる部分、そして散乱した光を検知するセンサーから成ります。測定器の光源から出た光は、試料の中を通過する際に、含まれる微粒子によって散乱されます。試料の濁りが強い、つまり微粒子が多ければ多いほど、光の散乱は強くなります。この散乱の度合いをセンサーが検知し、ダービディティの値として数値化します。

ダービディティの測定値は、使用する測定器の種類や設定によって変わる可能性があります。測定器によって光源の種類や波長、センサーの感度などが異なるため、同じ試料でも異なる値が出る可能性があるのです。そのため、比較や評価を行う際は、同じ機種の測定器を使用することが重要です。また、測定器は定期的に点検や校正を行うことで、測定の精度を保つ必要があります。

測定環境の温度や湿度も、ダービディティの測定値に影響を及ぼす可能性があります。温度変化によってお酒の粘度が変化し、光の散乱に影響が出ることがあります。湿度も同様に、試料の水分量に影響を与える可能性があります。そのため、信頼性の高い測定結果を得るためには、温度や湿度を一定に保った環境で測定することが重要です。測定を行う際は、これらの点に注意し、適切な機器と手順を用いることで、お酒のダービディティを正確に把握することができます。

ダービディティの数値と清酒の外観

お酒の澄み具合を数値で表す尺度として「ダービディティ」というものがあります。これは、お酒の中にどれだけ光を通さない物質が含まれているかを示す数値です。この値が低いほど、お酒は澄んで見えます。

基準となるのは蒸留水で、ダービディティは0です。これは完全に透明であることを示しています。清酒の場合、ダービディティの値によって、その外観は大きく異なってきます。

ダービディティが20以下の清酒は、非常に透明度が高いとされ、光を浴びるとキラキラと輝いて見えます。このようなお酒は「冴えが良い」と表現され、高い品質の証とされています。まるで磨かれた宝石のように、美しく輝くお酒は、飲む前から私たちの心を掴みます。

ダービディティが30以下であれば、これは標準的な透明度とみなされます。市場に出回る多くの清酒がこの範囲に収まっており、私たちにとって馴染みのある外観です。程よく透き通った清酒は、見た目にも清涼感を与えてくれます。

しかし、ダービディティが50程度になると、少し濁りを感じ始めるようになります。この程度の濁りは、お酒の種類によっては許容範囲内とされる場合もありますが、透明感を重視する場合は注意が必要です。

さらに、ダービディティの値が100に近づくと、白濁が目立つようになり、「ボケている」と表現されます。これは、お酒の中に光を通さない物質が多く含まれていることを意味し、品質に問題がある可能性があります。

このように、ダービディティの数値は、清酒の外観を客観的に評価するための重要な指標となっています。「冴えが良い」「ボケている」といった視覚的な表現は、このダービディティの値と密接に関連しているのです。お酒を選ぶ際には、ダービディティの値を参考に、自分の好みに合った外観のお酒を選ぶと良いでしょう。

| ダービディティ | 外観 | 説明 |

|---|---|---|

| 0 | 完全に透明 | 蒸留水 |

| 20以下 | 非常に透明(冴えが良い) | 高品質の証 |

| 30以下 | 標準的な透明度 | 市場に出回る多くの清酒 |

| 50程度 | やや濁り | 種類によっては許容範囲 |

| 100程度 | 白濁(ボケている) | 品質に問題がある可能性 |

濁り酒におけるダービディティ

お酒の中でも、白く濁った姿が特徴的な濁り酒。その独特の白さ、濁りの濃さを表すのが「ダービディティ(混濁度)」です。濁り酒は、醪(もろみ)と呼ばれる発酵途中の液体から、固形物を完全に取り除かず、あえて米や麹などの粒々を残すことで作られます。この粒子の多さがダービディティの高さに繋がり、透明なお酒とは異なる、独特の舌触りと風味を生み出します。

濁り酒のダービディティは、製法や原料によって大きく変わります。醪を粗い布で軽く濾すだけのものもあれば、目の細かい布で丁寧に濾すもの、全く濾さないものまで様々です。濾す布の目が粗ければ、多くの粒子が残り、どろりとしたヨーグルト状の濃い濁りになります。逆に、細かい布で濾せば、粒子は少なくなり、霞がかかったような淡い濁りになります。そのため、濁り酒を選ぶ際は、ダービディティの高低が一つの目安となります。

高いダービディティの濁り酒は、口に含むと濃厚で、米の粒々を舌で感じることができます。まるで飲むお米のような、独特の食感を楽しむことができるでしょう。一方、低いダービディティの濁り酒は、サラリとした飲み口で、口当たりが優しくなります。見た目も、透明なお酒に白いベールがかかったようで、見た目にも美しいものです。

また、瓶詰めした後に沈殿物が生じる濁り酒も多いです。これは、時間の経過とともに、醪の中に残っていた細かい粒子が下に沈むためです。飲む前に瓶を優しく揺らして混ぜることで、沈殿していた旨味成分が全体に広がり、より均一な風味を味わうことができます。濁り酒を選ぶ際には、ダービディティだけでなく、見た目や香り、そしてもちろん味わいも考慮し、自分に合った一杯を見つける楽しさを味わってみてください。

| ダービディティ | 製法 | 見た目 | 舌触り | 風味 |

|---|---|---|---|---|

| 高 | 粗い布で軽く濾す、または無濾過 | どろりとしたヨーグルト状の濃い濁り | 濃厚、米の粒々を感じる | 飲むお米のような独特の食感 |

| 低 | 細かい布で丁寧に濾す | 霞がかかったような淡い濁り | サラリとした飲み口、優しい口当たり | 透明なお酒に白いベールがかかったよう |

お酒の品質管理

お酒づくりにおいて、品質を保つことはとても大切です。そのために、お酒の濁り具合を測る方法を用いて、製造から販売までの全工程で品質管理を行います。この濁りの程度を数値で表すことで、お酒の状態を細かく把握し、安定した品質を保つための取り組みを支えています。

お酒の濁りは、お酒の中に含まれる微細な粒子が光を散乱させることで生じます。この濁りの変化は、お酒の製造工程における様々な要因によって引き起こされます。例えば、原料の質や発酵の状態、貯蔵環境の変化などが影響します。濁りの度合いを測ることで、これらの変化を早期に捉え、品質の低下を防ぐ糸口を見つけることができます。

具体的には、製造工程中に定期的に濁りを測定することで、想定外の変化が生じていないかを確認します。もしも貯蔵中に濁りが増えてきた場合は、すぐに原因を調べます。例えば、温度変化や微生物の活動などが考えられます。原因を特定し適切な対策を講じることで、品質の悪化を未然に防ぎます。

また、製品を出荷する前にも濁りを測定します。これは、定められた基準を満たしているかを確認するためです。濁りが基準値を超えている場合は、出荷を見送り、原因を調査します。このように、出荷前の最終確認を行うことで、お客様に高品質なお酒をお届けすることができます。

濁りを数値で管理することは、お酒の製造から販売まで、全ての段階における品質管理において欠かせません。この管理方法によって、お客様に常に満足していただける品質のお酒を提供することが可能になります。そして、お酒づくりの伝統を守りつつ、更なる品質向上を目指していく上で、重要な役割を担っています。

| 工程 | 濁りの測定目的 | 測定結果に基づく対応 |

|---|---|---|

| 製造工程中 | 想定外の変化の早期発見 | 原因調査と適切な対策の実施(例:温度変化、微生物活動への対応) |

| 出荷前 | 基準値の確認 | 基準値超えの場合は出荷見送り、原因調査 |

様々な酒類と透明度

お酒の透明度は、その見た目だけでなく、味わいにも深く関係しています。一口に透明といっても、無色透明なものから、かすかに色づいたもの、また、にごりのあるものまで様々です。お酒の種類によって、理想とされる透明度は異なり、その違いを知ることで、お酒選びがより楽しくなります。

例えば、日本酒は、透明度によって様々な種類に分けられます。純米大吟醸のように精米歩合の高い日本酒は、雑味が少なく透き通った輝きが特徴です。一方、にごり酒は、米の粒子が溶け込んでいるため、白く濁っています。このにごりは、独特の風味とまろやかな口当たりを生み出します。

ビールにも、様々な透明度があります。上面発酵で造られるエールビールは、酵母が活発に活動するため、にごりが強く、黄金色から琥珀色に見えます。下面発酵のラガービールは、低温でじっくりと熟成させるため、にごりが少なく、透明感のある黄金色です。にごりの有無は、ビールの風味や喉越しに影響を与え、それぞれの個性を際立たせます。

ワインは、ブドウの品種や醸造方法によって、透明度が大きく異なります。白ワインは、緑がかった淡い黄色から、濃い黄金色まで、様々な色合いがあります。赤ワインは、ルビー色から濃いガーネット色まで、熟成期間が長くなるにつれて、色が濃く変化していく傾向があります。ロゼワインは、淡いピンク色からサーモンピンク色まで、見た目にも華やかな色合いが特徴です。ワインの透明度は、熟成の度合いやブドウの品質を示す重要な要素となります。

蒸留酒である焼酎やウイスキーの場合、蒸留によって不純物が取り除かれるため、一般的に無色透明です。しかし、樽で熟成させることで、樽材の色素や香りが溶け出し、琥珀色や黄金色に変化します。熟成期間が長いほど、色は濃くなり、複雑な風味を持つようになります。このように、蒸留酒の色は、熟成の歴史を物語っています。

| お酒の種類 | 透明度 | 色 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 日本酒 | 透明 | 無色透明 | 雑味が少なく、透き通った輝き (例: 純米大吟醸) |

| にごり | 白濁 | 独特の風味とまろやかな口当たり (例: にごり酒) | |

| ビール | にごり | 黄金色〜琥珀色 | 酵母が活発、風味豊か (例: エールビール) |

| 透明感あり | 黄金色 | 低温熟成、すっきりとした喉越し (例: ラガービール) | |

| ワイン | 様々 | 緑がかった淡い黄色〜濃い黄金色 | ブドウ品種や醸造方法による (例: 白ワイン) |

| ルビー色〜濃いガーネット色 | 熟成で色が濃くなる (例: 赤ワイン) | ||

| 淡いピンク色〜サーモンピンク色 | 華やかな色合い (例: ロゼワイン) | ||

| 焼酎/ウイスキー | 無色透明〜琥珀色/黄金色 | 無色透明〜琥珀色/黄金色 | 蒸留後、樽熟成で色が濃くなる |