日本酒のアルコール度数:その秘密を探る

お酒を知りたい

先生、清酒のアルコール分って、どうやって測るんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。清酒を蒸留して、純粋なアルコールを取り出すんだ。次に、蒸留で減った分と同じ量の水を足して元の量に戻す。そして、15℃の温度で、酒精度浮ひょうという道具を使ってアルコールの量を測るんだよ。

お酒を知りたい

蒸留するのはなぜですか?

お酒のプロ

清酒には、アルコール以外にも色々な成分が含まれているよね。正確にアルコールの量を測るためには、他の成分の影響を受けないように、一度純粋なアルコールを取り出す必要があるんだ。だから蒸留するんだよ。

アルコール分とは。

おさけの強さを表す『アルコール分』について説明します。日本酒のアルコール分とは、温度が15度のときの日本酒100ミリリットルの中にどれだけのアルコールが含まれているかを示す値です。日本酒を蒸留して、その後に水を加えて元の量に戻し、15度の温度で専用の道具を使って測ります。

はじめに

お酒を嗜む皆さま、ラベルに記された「アルコール分」という文字に目を留めたことはありますでしょうか。これは、そのお酒の中にどれだけのアルコールが含まれているかを示す大切な値です。日本酒を楽しまれる方々も、この表示を目にされたことは一度ならずあるでしょう。しかし、この数字がどのようにして決まり、どのような意味を持つのかまで深く理解されている方は少ないかもしれません。この記事では、日本酒のアルコール分について、測り方から味わいに与える影響まで、詳しくお伝えしていきます。日本酒を選ぶ際の参考として、また、日本酒をより深く味わうための知識として、ぜひご活用ください。

まず、アルコール分とは、お酒全体の量に対するアルコールの量の割合を指します。通常、パーセント(%)で表示され、「アルコール度数」と呼ばれることもあります。日本酒のアルコール分は、一般的に15~16%程度ですが、中には20%を超えるものや、10%程度の低いものもあります。この違いは、製造方法や使用する米の種類、酵母の働きなど、様々な要因によって生じます。アルコール分は、日本酒の味わいを大きく左右する要素の一つです。例えば、アルコール分が高いお酒は、一般的に濃厚な味わいと力強い香りを持ちます。反対に、アルコール分が低いお酒は、軽やかで飲みやすい印象を与えます。また、アルコール分は、日本酒の保存性にも関わっています。アルコールには防腐作用があるため、アルコール分が高いお酒は、比較的長期間保存が可能です。

アルコール分の測定には、酒税法で定められた方法が用いられます。基本的には、蒸留によってお酒からアルコールを分離し、その量を精密に測定することで、アルコール分を算出します。この測定は、酒蔵だけでなく、税務署などでも行われ、正確な値が管理されています。近年では、より簡便な測定方法も開発されていますが、公式なアルコール分としては、依然として従来の方法が用いられています。日本酒を選ぶ際には、ラベルに表示されたアルコール分を確認することで、お好みの味わいや飲み口のお酒を見つけることができます。例えば、しっかりとした味わいを求める方は、アルコール分が高いお酒を、軽快な飲み口を求める方は、アルコール分が低いお酒を選ぶと良いでしょう。また、同じ銘柄でも、製造時期や種類によってアルコール分が異なる場合がありますので、ラベルをよく見て選ぶことが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| アルコール分(アルコール度数) | お酒全体の量に対するアルコールの量の割合。パーセント(%)で表示。日本酒では一般的に15~16%程度。 |

| アルコール分の影響 |

|

| アルコール分の測定方法 | 蒸留によってアルコールを分離し、その量を測定。酒蔵と税務署などで実施。 |

| 日本酒選びのポイント | ラベルのアルコール分を確認。

同じ銘柄でも製造時期や種類によって異なる場合あり。 |

アルコール分の定義

お酒に含まれるアルコール分の表示は、お酒の種類によらず、摂氏十五度で測った時のお酒百ミリリットル中に含まれる純粋なアルコールの量を百分率で表したものです。たとえば、アルコール分十五度の日本酒があったとしましょう。これは、摂氏十五度で測った時に、その日本酒百ミリリットルの中に十五ミリリットルの純粋なアルコールが含まれているという意味です。

このアルコール分は、お酒の味わいや飲み心地を大きく左右する重要な要素です。同じ種類の日本酒でも、造り方や保管の仕方によってアルコール分が変わることもあり、それぞれ違った個性を持ったお酒が生まれます。

日本酒の場合、アルコール分は、米、米麹、水から造られる「もろみ」の中で、酵母が糖を分解してアルコールと炭酸ガスを作り出す「発酵」という過程で生み出されます。この発酵の進み具合や、発酵が終わった後に行われる「ろ過」や「加熱処理」といった工程によって、最終的なアルコール分が調整されます。

アルコール度数の高い日本酒は、一般的に濃厚な味わいと香り、そして力強い飲み応えがあります。逆に、アルコール度数の低い日本酒は、すっきりとした軽やかな味わいと飲みやすさが特徴です。

自分に合ったお酒を選ぶためには、アルコール分にも注目してみましょう。それぞれの日本酒の個性を知る手がかりとなり、より深くお酒を楽しむことができるでしょう。ラベルに表示されているアルコール分をよく見て、自分の好みに合ったお酒を見つけてみてください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| アルコール分の表示 | 摂氏15度で測った時のお酒100ml中に含まれる純粋なアルコールの量を百分率で表したもの |

| アルコール分15度の日本酒 | 摂氏15度で測った時に、日本酒100ml中に15mlの純粋なアルコールが含まれている |

| アルコール分の影響 | お酒の味わいや飲み心地を大きく左右する |

| 日本酒のアルコール分の生成 | 米、米麹、水から造られる「もろみ」の中で、酵母が糖を分解してアルコールと炭酸ガスを作り出す「発酵」という過程で生み出される |

| アルコール分調整 | 発酵の進み具合や、「ろ過」「加熱処理」といった工程によって調整される |

| アルコール度数の高い日本酒 | 濃厚な味わいと香り、力強い飲み応え |

| アルコール度数の低い日本酒 | すっきりとした軽やかな味わいと飲みやすさ |

アルコール分の測定方法

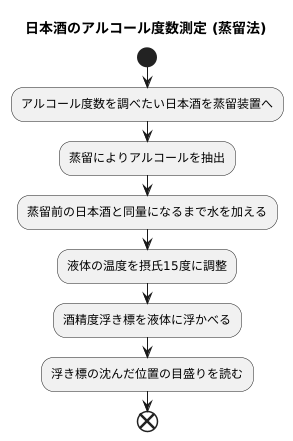

お酒に含まれるアルコール分の量を正確に知ることは、お酒造りにおいてとても大切です。品質を保つためだけでなく、税金を計算するためにも欠かせません。日本酒の場合、アルコール度数を測る方法として「蒸留法」を用います。

まず、アルコール度数を調べたい日本酒を専用の蒸留装置に入れます。この装置を使うと、お酒に含まれるアルコールだけを気体の状態にして取り出すことができます。この作業を蒸留と言います。蒸留後、取り出されたアルコールは純粋な状態に近いため、そのままでは度数を測れません。そこで、蒸留して取り出したアルコールに、蒸留前の日本酒と同じ量になるまで水を加えます。こうすることで、元の日本酒と同じ濃さに戻すことができるのです。

次に、温度計を使って液体の温度を摂氏15度に合わせます。温度が変わると液体の体積も変化するため、正確な測定には温度管理が不可欠です。温度が15度になったら、酒精度浮き標と呼ばれる特殊なガラス製の道具を液体に浮かべます。この浮き標は、液体の密度によって沈み方が変わるように作られています。アルコールの量が多いほど液体の密度は小さくなるため、浮き標は深く沈みます。逆にアルコールが少ないと、浮き標はあまり沈みません。

浮き標の沈んだ位置に目盛りが刻まれており、この目盛りを読むことでアルコール度数が分かります。この方法は、非常に精密な測定が可能で、わずかな違いも見つけることができます。しかし、正確な数値を読み取るには、熟練した技術と経験が必要です。蒸留の操作、温度管理、浮き標の読み方など、一つ一つの作業に注意深く取り組むことで、信頼できる測定結果を得ることができます。お酒造りの現場では、この方法で得られたアルコール度数に基づいて、品質管理や税金の計算が行われています。

味わいに与える影響

お酒の味わいは、アルコールの量で大きく変わります。アルコール分が多いお酒は、口に含んだ時にどっしりとした重みを感じ、コクのある濃厚な味わいが広がります。また、後味にキリッとした辛さを感じることが多いです。これはアルコール自体が持つ性質によるものだけでなく、アルコールが多いお酒は、一般的に糖分が少ないためです。

反対にアルコール分が少ないお酒は、口当たりが軽やかで、サラッとしたのど越しが特徴です。香りが華やかでフルーティーなものが多く、甘味や酸味が際立ち、全体的に優しい印象を与えます。これは、アルコールが少ない分、米本来の甘みや旨味、その他様々な風味がより強く感じられるためです。

ただし、味わいはアルコール分だけで決まるものではありません。お酒の原料となる米の種類や、米を糖に変える麹の種類、糖をアルコールに変える酵母の働き、そして蔵元ごとの伝統的な製法など、様々な要素が複雑に絡み合って、最終的な味わいを作り上げています。アルコール分は、これらの要素と相互に影響し合い、お酒の個性を形作っているのです。

自分の好みに合ったアルコール分のお酒を選ぶことは、お酒をより楽しむための重要なポイントです。もし、濃厚で力強い味わいが好みであれば、アルコール分高めのお酒を選んでみてください。反対に、軽やかでスッキリとした味わいが好みであれば、アルコール分低めのお酒を試してみると良いでしょう。様々な種類のお酒を飲み比べて、自分にとって一番美味しいお酒を見つける喜びを味わってみてください。

| アルコール度数 | 味わい | 特徴 |

|---|---|---|

| 高 | 濃厚、コクあり | どっしりとした重み、後味に辛さ、糖分少なめ |

| 低 | 軽やか、フルーティー | サラッとしたのど越し、華やかな香り、甘味や酸味が際立つ、優しい印象 |

※味わいはアルコール度数だけでなく、米、麹、酵母、製法など様々な要素が影響する

表示に関する規定

お酒には、私たちが口にする際に必要な情報がラベルに記載されています。その中でも、お酒に含まれるアルコールの量は、お酒の味や私たちの体への影響を大きく左右するため、特に重要な情報です。日本では、酒税法という法律によって、日本酒のラベルにアルコールの量を表示することが義務付けられています。これは、消費者が日本酒の個性を知り、自分に合ったお酒を選ぶために必要な情報だからです。

ラベルには、通常「アルコール分○○%」といった形で、含まれるアルコールの割合が表示されています。この割合は、体積で100分の何にあたるかを示す数値です。例えば、「アルコール分15%」と書かれていれば、その日本酒100ミリリットルの中には、アルコールが15ミリリットル含まれているという意味になります。この数値を見ることで、お酒の強さを知ることができ、自分の好みやその日の体調に合わせてお酒を選ぶことができます。

少し甘口のお酒が好きな方は、アルコール分が低めのものを、キリッとした飲み口のお酒が好きな方は、アルコール分が高めのものを選ぶと良いでしょう。また、初めて飲むお酒の場合も、アルコール分の表示を参考にすれば、飲みやすさをある程度予測することができます。

さらに、アルコール分は、お酒にかかる税金を計算する上でも重要な役割を果たしています。アルコール分が高いお酒ほど、税金も高くなる仕組みです。そのため、正しい量のアルコール分を表示することは、法律で定められており、製造者には正確な表示が求められています。私たち消費者は、この表示を信頼して、安心して日本酒を楽しむことができるのです。ラベルに表示されているアルコール分は、小さな数字ですが、お酒選びにおいて、そしてお酒を安全に楽しむ上で、大きな意味を持つ大切な情報なのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| アルコール分表示 | 日本酒のラベルに記載されている、アルコールの含有量を示す数値。単位は%で、体積あたりの割合を表す。 |

| 表示の目的 |

|

| 表示例 | 「アルコール分15%」:日本酒100ml中にアルコールが15ml含まれている。 |

| 選び方の目安 |

|

| 酒税との関係 | アルコール分が高いほど、酒税も高くなる。 |

| 法的根拠 | 酒税法により、正確なアルコール分表示が義務付けられている。 |

まとめ

この記事では、日本酒に含まれるお酒の量について詳しく説明しました。お酒の量の示し方や測り方、味への影響、そしてお酒の量を表示する際の決まり事まで、様々な角度から日本酒のアルコール分を解説しました。日本酒のアルコール分は、ただの数値ではなく、そのお酒の個性を形作る重要な要素です。この記事を通して、日本酒の奥深さを少しでも知っていただけたら嬉しいです。

まず、日本酒のアルコール分とは何か、その定義を確認しました。次に、アルコール分はどのように測定されるのか、その具体的な方法を解説しました。そして、アルコール分が日本酒の味にどのような影響を与えるのか、高いお酒と低いお酒の違いなどを説明しました。最後に、市販されている日本酒のラベルにアルコール分がどのように表示されているのか、その表示方法の決まり事について解説しました。

日本酒を選ぶ際、アルコール分は重要な判断材料となります。例えば、軽やかな味わいを求めるならアルコール分の低いお酒、濃厚で力強い味わいを求めるならアルコール分の高いお酒を選ぶといった具合です。また、同じ銘柄でも、製造方法や貯蔵期間によってアルコール分が異なる場合があります。そのため、ラベルに表示されているアルコール分を確認することで、そのお酒の特徴をある程度予測することができます。

この記事を読んで、日本酒のアルコール分について少しでも興味を持っていただけたら、次に日本酒を飲む際に、ぜひアルコール分にも注目してみてください。きっと新しい発見があるはずです。そして、色々なアルコール分の日本酒を飲み比べることで、自分にとって一番美味しいお酒を見つけることができるでしょう。日本酒の世界は奥深く、多様な味わいを楽しむことができます。この記事が、日本酒の世界を探求する上での一助となれば幸いです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 日本酒のアルコール分 | 日本酒に含まれるお酒の量の解説。お酒の量の示し方や測り方、味への影響、表示の決まり事など。 |

| 定義 | 日本酒のアルコール分とは何かについての定義。 |

| 測定方法 | アルコール分はどのように測定されるのかについての具体的な方法。 |

| 味への影響 | アルコール分が日本酒の味にどのような影響を与えるのか、高いお酒と低いお酒の違いなど。 |

| 表示方法 | 市販されている日本酒のラベルにアルコール分がどのように表示されているのか、表示方法の決まり事。 |

| アルコール分と日本酒選び | 軽やかな味わい → アルコール分低め、濃厚な味わい → アルコール分高め |

| 製造方法・貯蔵期間とアルコール分 | 同じ銘柄でも、製造方法や貯蔵期間によってアルコール分が異なる場合あり。 |