酵母純度:清酒づくりの要

お酒を知りたい

先生、「酵母純度」ってよくわからないのですが、教えていただけますか?お酒の製造と何か関係があるのでしょうか?

お酒のプロ

もちろんだよ。酵母純度とは、簡単に言うと、お酒のもとになる液体の中に、どれくらい目的の酵母が入っているかを示す割合のことだよ。お酒を作る時に、特定の種類の酵母を添加するよね?その酵母が、他の雑菌などに邪魔されずに、どれだけ元気に働いているかを知るための指標なんだ。

お酒を知りたい

なるほど。つまり、入れた酵母がどれだけ頑張っているかを表す数字なんですね。じゃあ、酵母純度が高いほど、美味しいお酒ができるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。基本的には、酵母純度が高いほど、その酵母がしっかりと働いてくれるので、目指す味のお酒になりやすいと言えるね。ただ、必ずしも純度100%が良いとは限らない場合もある。お酒の種類によっては、他の微生物の働きも重要になることもあるんだよ。

酵母純度とは。

お酒作りで使われる言葉「酵母の純粋さ」について説明します。これは、お酒のもと(酒母、もろみ)の中にいる酵母100個のうち、人間が加えた酵母がどれだけの割合でいるかを表すものです。この純粋さを調べるには、TTC染色法やβ-アラニン培地といった方法が使われます。

酵母純度とは

お酒作りにおいて、特に日本酒などの醸造酒では「酵母の純粋さ」が重要です。これは「酵母純度」と呼ばれ、お酒のもととなる酒母や、米と麹と水を発酵させた醪(もろみ)の中に、どれくらい目的の酵母が含まれているかを示すものです。

お酒作りでは、あらかじめ準備した特定の酵母(培養酵母)を使って、望み通りの味や香りに仕上げます。しかし、酒母や醪には、空気中や原料に由来する様々な種類の酵母や、その他多くの微生物が潜んでいます。これらは、まるで畑の雑草のように、目的とする酵母の生育を邪魔したり、お酒の味や香りを損なってしまうことがあります。

酵母純度が高いということは、雑菌の数が少なく、培養酵母が活発に働いている証拠です。これは、お酒の質を一定に保つ上で欠かせません。反対に、酵母純度が低いと、雑菌が増えてしまい、目的とする酵母の働きが弱まり、風味のばらつきや、時には異臭が生じる原因となります。

高い酵母純度を保つためには、蔵の衛生管理を徹底することが重要です。空気中の微生物の混入を防ぐ工夫や、原料の洗浄を丁寧に行うなど、様々な対策が必要です。蔵人たちは、経験と技術を駆使して、雑菌の繁殖を抑え、培養酵母がしっかりと働く環境を作ることで、美味しいお酒を醸しているのです。美味しいお酒は、目に見えない微生物との戦いの末に生まれると言っても過言ではありません。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 酵母純度(酵母純粋さ) | 酒母や醪の中に、目的の酵母がどれくらい含まれているかを示す指標。お酒の品質に直結する。 |

| 培養酵母 | お酒作りに用いる、あらかじめ準備した特定の酵母。望み通りの味や香りを出すために使用される。 |

| 雑菌(空気中・原料由来) | 目的外の酵母や微生物。培養酵母の生育を邪魔し、お酒の味や香りを損なう原因となる。 |

| 高酵母純度のメリット | 雑菌が少なく、培養酵母が活発に働く。お酒の品質が安定する。 |

| 低酵母純度のデメリット | 雑菌が増殖し、培養酵母の働きが弱まる。風味のばらつきや異臭の原因となる。 |

| 高酵母純度を保つための対策 | 蔵の衛生管理の徹底(空気中の微生物混入防止、原料の洗浄など)。 |

数値が示す意味

お酒造りにおいて、酵母は大切な役割を担います。お酒の味や香りは、この小さな生き物の働きによって大きく左右されます。そこで、「酵母の純度」という数値が、お酒の品質を評価する上で重要な指標となります。

酵母の純度とは、お酒のもととなる液体の中にいる酵母全体を百と考えた時、その中にどれだけの割合で、私たちが望む酵母が含まれているかを示すものです。例えば、酵母の純度が九十パーセントだったとしましょう。これは、その液体の中にいる酵母の百個体のうち、九十個体が私たちが加えた酵母であり、残りの十個体は、自然界に存在する野生の酵母やその他の微生物であることを意味します。

理想的なのは、純度が百パーセントの状態、つまり、全てが私たちが選んだ酵母で満たされていることです。しかし、現実的には、自然界に存在する野生の酵母などを完全に取り除くことはとても難しいです。そのため、一般的には、純度が九十パーセント以上であれば良い状態だとされ、質の高いお酒が生まれると期待されています。

ただし、お酒の種類や作り方によっては、必ずしも高い純度が求められるとは限りません。例えば、古くから伝わる伝統的な製法の中には、野生の酵母を積極的に利用することで、他にはない独特の味や香りを作り出すものもあります。自然界に存在する酵母は、その土地ならではの個性を持つため、それらを活かすことで、その土地ならではのお酒を造ることが出来るのです。

このように、酵母の純度は、お酒の品質を左右する重要な要素の一つですが、数値だけでお酒の良し悪しを判断するのではなく、お酒の種類や製法なども考慮することが大切です。奥深いお酒の世界をより理解するためには、こうした数値が持つ意味を知ることが、最初の第一歩となるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 酵母の純度 | お酒のもととなる液体の中にいる酵母全体を100とした時、望む酵母がどれだけの割合で含まれているかを示す数値。 |

| 理想的な純度 | 100% (全てが選んだ酵母) |

| 一般的な良い状態 | 90%以上 |

| 低い純度の例 | 伝統的な製法の中には、野生の酵母を積極的に利用し独特の味や香りを出すものもある。 |

| 野生の酵母 | 自然界に存在する酵母。土地ごとの個性を持ち、その土地ならではのお酒造りに利用される。 |

| 結論 | 酵母の純度は重要な要素だが、数値だけでお酒の良し悪しを判断せず、お酒の種類や製法も考慮することが大切。 |

純度の測定方法

お酒造りに欠かせない酵母。その純度を確かめることは、お酒の品質を左右する重要な工程です。純度とは、目的とする酵母(これを培養酵母と呼びます)の中に、どれだけ他の種類の酵母(野生酵母)が混ざっているかを示す指標です。この純度を測る方法として、主に二つの方法が用いられています。

一つ目は、TTC染色法と呼ばれる方法です。TTCとは、ある特定の酵素に反応して赤い色素に変化する物質です。培養酵母はこの酵素を持っているため、TTCを加えると赤く染まります。一方、多くの野生酵母はこの酵素を持っていないため、染色されません。このように色の違いを利用することで、顕微鏡下で培養酵母と野生酵母を容易に見分けることができます。全体の中で、赤く染まった酵母の割合を数えることで、培養酵母の純度を計算することができます。この方法は、比較的短時間で結果が得られるという利点があります。

二つ目は、β-アラニン培地による方法です。β-アラニンとは、培養酵母は栄養として利用できますが、ある種の野生酵母は利用できない物質です。このβ-アラニンを含む培地で酵母を培養すると、培養酵母のみが増殖し、野生酵母は増殖できません。一定時間培養した後、培地上にできた酵母のコロニー数を数えることで、試料中に含まれていた培養酵母の数が分かります。この方法では、生きている培養酵母の数を正確に測ることができます。ただし、TTC染色法に比べて結果が出るまでに時間がかかるという欠点があります。

このように、それぞれの方法には利点と欠点があります。状況に応じて適切な方法を選ぶことで、より正確な酵母純度を測定し、高品質なお酒造りに繋げることができます。 醸造家はこれらの手法を駆使し、日々、お酒の品質向上に努めているのです。

| 方法 | 原理 | 利点 | 欠点 |

|---|---|---|---|

| TTC染色法 | TTCという物質が培養酵母中の特定酵素と反応し赤く発色する。野生酵母は発色しないため、色の違いで判別。 | 短時間で結果が得られる | – |

| β-アラニン培地による方法 | 培養酵母はβ-アラニンを栄養として利用できるが、特定の野生酵母は利用できない。β-アラニン培地で培養することで、培養酵母のみが増殖する。 | 生きている培養酵母の数を正確に測定できる。 | TTC染色法に比べて結果が出るまでに時間がかかる。 |

酒造りにおける重要性

酒造りは、米、水、そして微生物の働きによって成り立つ繊細な技です。その中でも、特に重要な役割を担うのが酵母です。酵母は、蒸した米に含まれる糖分を分解し、アルコールと炭酸ガスを生成します。この働きによって、私たちが普段口にするお酒が出来上がります。この時、活躍する酵母の純度、つまりどれだけ混じり気のない状態で培養されているかが、お酒の品質を大きく左右します。

酵母の純度が高いほど、雑味のないクリアな味わいのお酒に仕上がります。吟醸酒や大吟醸酒のように、華やかな香りと繊細な味わいを特徴とするお酒では、特に酵母の純度管理が重要です。これらの酒は、低温でじっくりと時間をかけて発酵させることで、フルーティーな香りを生み出します。しかし、もし他の種類の酵母や雑菌が混入してしまうと、本来の香りや味わいが損なわれ、雑味や異臭の原因となってしまいます。まるで美しい音色を奏でるための楽器のように、酵母の純粋性は、お酒の個性を最大限に引き出すための重要な要素と言えるでしょう。

また、酵母の純度は、発酵の安定性にも直結します。望ましい酵母だけが活動している状態であれば、発酵は計画通りに進み、安定した品質のお酒を造ることができます。しかし、複数の種類の酵母や雑菌が混在していると、それぞれの微生物が異なる働きをするため、発酵が不安定になりやすく、予想外の香味変化や異臭の発生といった問題を引き起こす可能性があります。これは、まるで指揮者の指示を無視して、各々が勝手に演奏するオーケストラのようです。それぞれの楽器は素晴らしい音色を奏でるかもしれませんが、全体としては調和のとれた音楽にはなりません。

このように、高品質で安定した酒造りを実現するためには、酵母の純度管理は欠かせません。杜氏たちは長年の経験と技術を駆使し、酵母の純度を高く維持するための様々な工夫を凝らし、丹精込めてお酒を醸しています。それは、自然の恵みと微生物の力を最大限に活かす、日本の伝統的な技の結晶と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 酵母の役割 | 蒸米の糖分を分解し、アルコールと炭酸ガスを生成 |

| 酵母の純度の重要性 | お酒の品質(味、香り、発酵の安定性)に大きく影響 |

| 高純度酵母の効果 |

|

| 低純度酵母の影響 |

|

| 吟醸酒・大吟醸酒 | 酵母の純度管理が特に重要。低温でじっくり発酵させることでフルーティーな香りを生成。 |

| 杜氏の役割 | 経験と技術を駆使し、酵母の純度を高く維持するための工夫 |

管理と調整

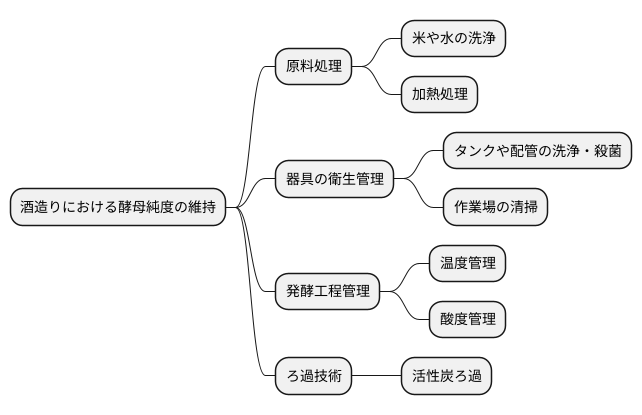

酒造りは、繊細な生き物である酵母との共同作業と言えるでしょう。目指すお酒の香味を実現するためには、酵母の純度を高く保つことが極めて重要です。そのため、製造工程全体を通して、徹底した衛生管理が欠かせません。

まず、原料処理の段階から細心の注意が必要です。米や水など、お酒の原料となるものには、様々な微生物が付着している可能性があります。これらの原料を丁寧に洗浄し、必要に応じて加熱処理することで、不要な微生物の混入を防ぎます。

同様に、製造に使用する器具も清潔に保つ必要があります。仕込み前には、タンクや配管などを熱湯や薬品で念入りに洗浄・殺菌し、雑菌の繁殖を防ぎます。また、作業場全体の清掃も大切です。埃や汚れは微生物の温床となるため、常に清潔な環境を維持しなければなりません。

発酵工程では、温度や酸度管理が重要です。醪の温度変化は、酵母の活動に大きな影響を与えます。適切な温度範囲を維持することで、目的の酵母の生育を促し、雑菌の繁殖を抑えることができます。酸度も同様に、酵母の働きや雑菌の繁殖に影響を及ぼすため、細やかに調整する必要があります。

さらに、高度な技術として、活性炭によるろ過があります。活性炭は、微生物や不要な成分を吸着する性質を持っているため、酒母や醪を活性炭でろ過することで、より純度の高い酵母を得ることができます。

このように、原料処理から発酵管理、ろ過技術まで、様々な工程を緻密に管理することで、酵母の純度を高く維持し、安定した品質のお酒を造ることができるのです。 杜氏の経験と技術が、これらの工程を支え、日本のお酒の伝統を守り続けていると言えるでしょう。