スピリッツ類の魅力を探る

お酒を知りたい

先生、『スピリッツ類』って、お酒の種類がたくさんあってよくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

お酒のプロ

そうだね、たくさんの種類のお酒があって混乱するのも無理はないよ。簡単に言うと、『スピリッツ類』は、お酒の中でも、日本酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒、ウイスキーなどを除いた、エキス分が少ないお酒のことなんだ。

お酒を知りたい

エキス分が少ないお酒…ってことは、例えばどんなお酒がありますか?

お酒のプロ

例えば、ジン、ウォッカ、ラム、テキーラなどだね。蒸留酒で、比較的アルコール度数が高いお酒が多いよ。これらの蒸留酒で、日本酒や焼酎、ウイスキーといった特定の定義に当てはまらないものが『スピリッツ類』に分類されるんだ。

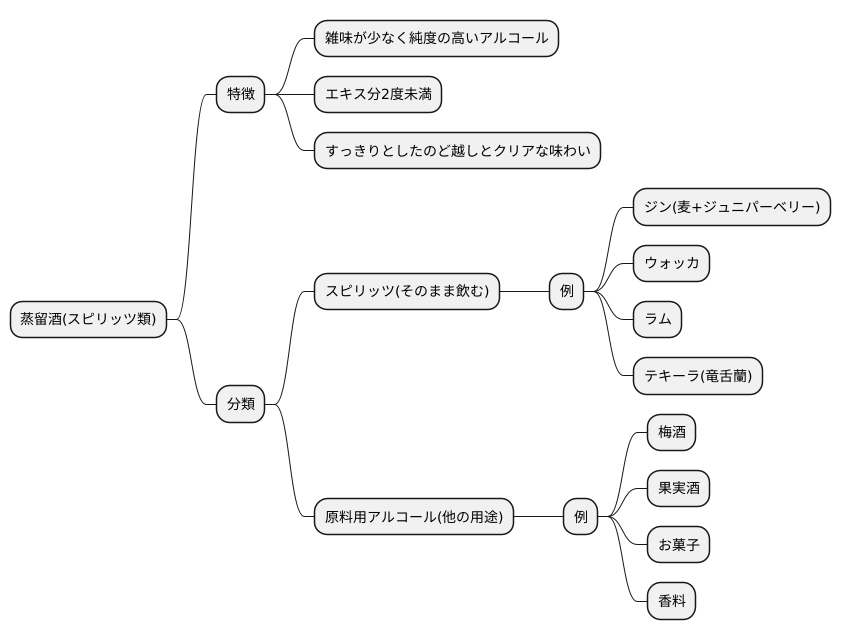

スピリッツ類とは。

お酒に関する言葉で「スピリッツ類」というものがあります。これは酒に税金をかけるための法律で決められているのですが、簡単に言うと、日本酒、合成日本酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒、ウイスキーといった種類以外のお酒で、エキス分が2度未満のものを指します。そして、この「スピリッツ類」は「スピリッツ」と「原料用アルコール」の2種類に分けられます。

スピリッツ類とは

お酒の中でも、蒸留という技を用いて造られるものが、スピリッツ類と呼ばれています。蒸留とは、お酒を発酵させてできたもろみを温め、アルコール分を含んだ蒸気を集めて、再び液体に戻す方法です。この工程を経ることで、雑味が取り除かれ、純度の高いアルコールが得られます。

日本の酒税法では、日本酒や焼酎、ビールなど特定の種類のお酒を除いた上で、エキス分が2度未満の蒸留酒をスピリッツ類と定めています。このエキス分とは、アルコールと水以外の成分、例えば糖分や酸味、タンパク質などを指します。スピリッツ類は、このエキス分が少ないため、すっきりとしたのど越しとクリアな味わいが特徴です。

スピリッツ類は、大きく分けて二つの種類に分けられます。一つは「スピリッツ」、もう一つは「原料用アルコール」です。「スピリッツ」は、そのまま飲むことを目的として造られています。ジンやウォッカ、ラム、テキーラなど、世界中で親しまれている多くのお酒が、このスピリッツに含まれます。それぞれの原料や製法によって、風味や香りが大きく異なり、多様な楽しみ方ができるのが魅力です。例えば、ジンは麦などを原料に、ジュニパーベリーという香りの実を加えて蒸留したお酒で、独特の爽やかな香りが特徴です。また、テキーラは、メキシコ原産の竜舌蘭という植物を原料に蒸留したお酒で、力強い味わいが人気です。

一方、「原料用アルコール」は、そのまま飲むためではなく、他の飲み物や食品の製造に用いることを目的として造られます。例えば、梅酒や果実酒などを造るときに、ベースとなるアルコールとして使われます。また、お菓子や香料などにも利用されています。このように、スピリッツ類は私たちの生活の様々な場面で活躍しています。

蒸留という精緻な技によって、原料の持ち味を凝縮し、洗練された風味を引き出したスピリッツ類。その奥深い世界を探求してみるのも、お酒を楽しむ上での一つの醍醐味と言えるでしょう。

味わいの多様性

蒸留酒は、その多彩な味わいが最大の魅力です。それぞれのお酒が個性的な特徴を持っており、様々な楽しみ方ができます。例えば、ジンは西洋ネズの実の爽やかな風味と複雑な香りが特徴です。この実はジンの主原料であり、独特の風味を生み出しています。冷やしてそのまま飲むのはもちろん、様々なカクテルの材料としても使われます。トニックウォーターで割ったジントニックは、定番のカクテルとして広く親しまれています。

一方、ウォッカは無味無臭に近いお酒です。この特徴から、他の飲み物と混ぜても味が喧嘩せず、カクテルのベースとして最適です。オレンジジュースやグレープフルーツジュースで割ったり、他の蒸留酒と組み合わせたりと、様々なカクテルを作ることができます。ウォッカの持つクリアな味わいは、他の素材の風味を引き立てる役割も果たします。

ラムはサトウキビを原料として作られるため、甘く芳醇な香りが特徴です。産地によって製法や熟成期間が異なり、様々な風味のラムが楽しめます。ホワイトラム、ゴールドラム、ダークラムなど、色の違いによっても味わいが大きく変化します。そのまま飲むのはもちろん、コーラで割ったり、モヒートなどのカクテルにしたりと、様々な楽しみ方ができます。また、お菓子作りにも使われるなど、幅広い用途で活躍するお酒です。

テキーラは、メキシコ産の竜舌蘭という植物を原料とするお酒です。独特の風味と力強い味わいが特徴で、少量をストレートで味わうのが一般的です。また、塩とライムを添えて飲むスタイルも広く知られています。近年では、テキーラを使ったカクテルも人気を集めており、マルガリータは代表的なカクテルの一つです。

このように、蒸留酒は原料や製法によって様々な風味を持ち、好みに合わせて楽しむことができます。ストレートやロックでじっくりと味わうのはもちろん、カクテルにしたり、料理に使ったりと、楽しみ方は無限です。世界各地で作られる様々な蒸留酒を飲み比べて、自分好みのお酒を見つけるのも楽しみの一つと言えるでしょう。

| お酒 | 原料 | 特徴 | 飲み方 |

|---|---|---|---|

| ジン | 西洋ネズの実 | 爽やかな風味と複雑な香り | ストレート、ジントニックなどのカクテル |

| ウォッカ | 様々(穀物、ジャガイモなど) | 無味無臭に近い | カクテルベース、オレンジジュースやグレープフルーツジュース割り |

| ラム | サトウキビ | 甘く芳醇な香り | ストレート、コーラ割り、モヒートなどのカクテル、お菓子作り |

| テキーラ | 竜舌蘭 | 独特の風味と力強い味わい | ストレート(塩とライム)、マルガリータなどのカクテル |

楽しみ方の広がり

蒸留酒は、味わい方いろいろで楽しみ方も幅広いお酒です。まずは、何も加えずにそのまま味わうストレート。お酒が本来持つ風味をじっくりと堪能できます。

少し冷やして味わいたい方は、氷を浮かべたロックスタイルもおすすめです。氷が溶けるにつれて味わいの変化も楽しめます。お酒の味が強いと感じる方は、水を加えて薄める水割りがおすすめ。お好みの濃さで楽しめるのも魅力です。また、炭酸水で割るソーダ割りは、爽快な飲み心地で暑い季節にぴったりです。

蒸留酒は、様々な材料と組み合わせてカクテルを作るベースにも使われます。果物の絞り汁や炭酸飲料はもちろん、香草や香辛料などを加えることで、多種多様なカクテルを作ることができます。自分好みの材料を組み合わせて、オリジナルカクテルを作るのも楽しみの一つです。

蒸留酒は、飲むだけでなく、料理にも活用できます。少量加えるだけで、料理に風味や奥行きを与えることができます。肉料理や魚料理だけでなく、お菓子作りにも使えます。蒸留酒を加えることで、香り高いケーキや焼き菓子を作ることができます。

このように、蒸留酒は飲む方法、料理への使い方など、様々な楽しみ方ができます。色々な方法を試して、自分に合ったお気に入りの楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうか。

| 楽しみ方 | 説明 | 詳細 |

|---|---|---|

| ストレート | そのまま味わう | お酒本来の風味を堪能 |

| ロック | 氷を浮かべる | 氷が溶けるにつれて味の変化を楽しめる |

| 水割り | 水を加えて薄める | 好みの濃さで楽しめる |

| ソーダ割り | 炭酸水で割る | 爽快な飲み心地 |

| カクテル | 様々な材料と混ぜる | 果物、炭酸、香草、香辛料など |

| 料理に活用 | 風味や奥行きを加える | 肉料理、魚料理、お菓子作りなど |

酒税法上の分類

お酒にまつわる法律、酒税法では、様々なお酒が細かく分類されています。その中で、ここでは蒸留酒と呼ばれるスピリッツ類について詳しく見ていきましょう。スピリッツ類は、日本酒や焼酎、ビールなどとは異なる独自の基準で分類されており、大きく分けて二つの種類が存在します。一つはそのまま飲むことを目的とした「スピリッツ」、もう一つは他の飲み物や食べ物を作る際に使われる「原料用アルコール」です。

「スピリッツ」は、そのまま飲むために作られたお酒です。香りや味わいが豊かなジン、クリアな味わいのウォッカ、サトウキビから作られるラム、リュウゼツランから作られるテキーラなど、世界中で様々な種類が楽しまれています。これらのお酒は、そのままグラスに注いで味わったり、カクテルの材料として使われたり、多様な楽しみ方ができます。それぞれの製法や原料によって、風味や香りが大きく異なるため、飲み比べてみるのも面白いかもしれません。

一方、「原料用アルコール」は、飲むためではなく、他の飲み物や食べ物の製造に用いられるアルコールです。例えば、梅酒や果実酒を作る際に加えたり、食品の風味付けに使われたりします。飲用ではないため、「スピリッツ」のような香りや味わいは重視されておらず、純粋なアルコールに近い状態です。また、販売されることもありません。

このように、スピリッツ類は用途によって「スピリッツ」と「原料用アルコール」に分けられています。この分類は、お酒の品質や安全性を確保するために重要な役割を果たしています。それぞれの用途に合わせた基準を設けることで、消費者が安心して利用できるようになっているのです。酒税法上の分類を知ることで、スピリッツ類に対する理解が深まり、より豊かなお酒の世界を楽しむことができるでしょう。

原料と製法

お酒造りの世界は、原料と製法という二つの柱によって支えられています。多種多様な原料と、伝統を受け継ぎながら進化してきた製法によって、個性豊かなお酒が生まれているのです。

まず原料について見てみましょう。お酒の原料は実に様々です。穀物からは、米や麦、トウモロコシなど、様々な種類が使われています。日本酒や焼酎、ウイスキーなど、私たちの身近なお酒の多くが穀物を原料としています。果物も重要な原料の一つです。ブドウやリンゴ、桃など、甘い果物はそのままお酒の風味に反映されます。梅酒や果実酒など、フルーティーな香りが特徴のお酒は、果物の魅力を最大限に引き出しています。野菜も原料として使われることがあります。じゃがいもやさつまいもなどを原料としたお酒は、独特の甘みとコクが楽しめます。さらに、ハーブやスパイスなども、お酒に風味を添える重要な役割を果たしています。ジュニパーベリーやコリアンダーシードなど、独特の香草の香りがお酒に深みを与えます。

次に、製法について見ていきましょう。お酒造りにおいて、蒸留は非常に重要な工程です。蒸留とは、発酵によって生まれたアルコールを含む液体を加熱し、発生する蒸気を冷却して再び液体に戻す操作のことです。蒸留によって、アルコール度数を高めるだけでなく、原料の風味を凝縮させることができます。蒸留には、単式蒸留と連続式蒸留という二つの方法があります。単式蒸留は、一回の蒸留で仕上げる方法で、原料の個性を強く残したお酒が作られます。連続式蒸留は、複数回の蒸留を連続して行う方法で、雑味のないすっきりとしたお酒に仕上がります。それぞれの蒸留方法によって、お酒の味わいは大きく変化します。原料と製法の組み合わせは無限大であり、そこから生まれるお酒の種類も実に豊富です。原料の持ち味を生かした製法、あるいは製法によって新たな個性を引き出す原料の選定など、お酒造りはまさに職人技の結晶と言えるでしょう。それぞれの製造過程を学ぶことで、お酒への理解が深まり、より一層お酒を楽しむことができるはずです。