五感を研ぎ澄ます!ブラインドテイスティングの魅力

お酒を知りたい

先生、『ブラインド・テイスティング』って、ただお酒を飲むのとは何が違うんですか?目隠しして飲むだけじゃないんですよね?

お酒のプロ

そうだね、ただ飲むだけとは違うよ。銘柄や種類などの先入観なしに、お酒そのものの味に集中して、自分の感覚を言葉で表現するのがブラインド・テイスティングだよ。例えば、どんな香りや味がするのか、どんな舌触りなのか、どんな印象を受けるのか、などだね。

お酒を知りたい

なるほど。でも、自分の感じたことを言葉で伝えるのって難しそうですね…。

お酒のプロ

確かに難しいけど、だからこそ面白いんだ。表現することで、自分の感覚がより明確になるし、他の人と比べることで新しい発見もある。正解はないから、自由に感じたことを表現してみることが大切だよ。

ブラインド・テイスティングとは。

お酒の用語で「目隠し試飲」というものがあります。これは、特別なグラスに注がれたお酒を、銘柄など何も知らない状態で飲んで、その味について語り合ったり、どんなお酒かを当てたりする遊びです。何も考えず、お酒の味だけに集中することで、お酒について深く語り合うことができます。五感を研ぎ澄まし、感じたまま、思ったままに、お酒のおいしさを言葉で伝えることが試飲の目的です。つまり、語り合うことこそが試飲の一番の楽しみであり、正解はありません。

先入観を捨てて味わう

銘柄を隠して飲み物を味わうことを、目隠し試飲と言います。普段何気なく口にしているビールも、銘柄の情報や過去の記憶を遮断することで、思いもよらない発見が生まれます。

例えば、いつも飲んでいるお気に入りのビールを目隠し試飲してみると、意外な印象を受けるかもしれません。普段は「すっきりとした味わい」と感じていたビールが、実は「麦の豊かな香り」を持っていることに気付いたり、「苦味が強い」と思っていたビールが、意外にも「まろやかな甘み」を含んでいることを発見したりするかもしれません。

目隠し試飲では、見た目や香り、味わい、喉越しなど、五感をフル活用することが大切です。グラスに注がれた黄金色の液体を見つめ、立ち上る香りを深く吸い込み、一口含んで舌の上で転がし、喉を通る感覚を味わいます。まるで生まれたばかりの赤ん坊のように、純粋に飲み物と向き合う時間を持ち、先入観にとらわれずに、自分の感覚を信じて味わいを表現することで、新鮮な感覚でビールを味わうことができるのです。

目隠し試飲で大切なのは、感じたことを自由に表現することです。「フルーティーな香り」や「キャラメルのような甘み」、「柑橘系の酸味」など、具体的に表現することで、自分の感覚をより深く理解することができます。「美味しい」「美味しくない」といった単純な評価だけでなく、「どんな香りがするのか」「どんな味がするのか」「どんな喉越しなのか」など、具体的な感想を持つように心がけましょう。どんな感想を抱いても間違いはありません。自由に表現することで、自分だけの味わいを発見する喜びを体験できるでしょう。 目隠し試飲は、ビールだけでなく、日本酒やワイン、お茶など、様々な飲み物で楽しむことができます。ぜひ一度、試してみてはいかがでしょうか。

| 目隠し試飲とは | 目的 | 方法 | ポイント | 対象 |

|---|---|---|---|---|

| 銘柄を隠して飲み物を味わう | 思いもよらない発見、新鮮な感覚で味わう | 五感をフル活用(見た目、香り、味わい、喉越し)、先入観にとらわれず、自分の感覚を信じる | 感じたことを自由に具体的に表現する(例:フルーティーな香り、キャラメルのような甘み、柑橘系の酸味など) どんな感想を抱いても間違いはない |

ビール、日本酒、ワイン、お茶など |

感覚を言葉にする

お酒を味わうとき、ただ美味しい、まずい、といった簡単な言葉で済ませてしまうことが多いかもしれません。しかし、じっくりと五感を研ぎ澄まし、感じたことを丁寧に言葉にしてみると、味わいの世界はより豊かで奥深いものになります。これが、目隠しをして味わいを確かめる、利き酒の真髄と言えるでしょう。

例えば、香りを表現する際に、「果物の香り」とだけ言うのではなく、もっと具体的に「熟した桃のように甘い香り」や「採れたての蜜柑のような爽やかな香り」のように、具体的な果物や野菜、花など、身近なものに例えて表現してみましょう。そうすることで、一緒に味わっている人にも、自分が感じた香りをより鮮やかに伝えることができます。

また、味についても、「甘い」「苦い」「酸っぱい」といった単純な表現だけでなく、もっと多様な表現に挑戦してみましょう。甘さであれば、「蜂蜜のように濃厚な甘さ」や「砂糖のようなすっきりとした甘さ」、苦味であれば、「焙煎した珈琲豆のような香ばしい苦味」や「漢方薬のような複雑な苦味」など、具体的なものと結びつけて表現することで、味の質や強さ、持続時間などがより明確に伝わります。さらに、口に含んだ時の舌触りや、飲み込んだ後の余韻についても、「とろりとした舌触り」「後味に心地よい温かさが残る」など、具体的に表現することで、より深い味わいの世界を共有することができます。

このように、自分の感覚を言葉にする訓練は、単に表現力を豊かにするだけでなく、自分自身の味覚をより深く理解することに繋がります。普段何気なく味わっているお酒も、じっくりと向き合い、言葉にしてみることで、新しい発見があるかもしれません。

| 感覚 | 表現例 |

|---|---|

| 香り | 熟した桃のように甘い香り 採れたての蜜柑のような爽やかな香り |

| 甘味 | 蜂蜜のように濃厚な甘さ 砂糖のようなすっきりとした甘さ |

| 苦味 | 焙煎した珈琲豆のような香ばしい苦味 漢方薬のような複雑な苦味 |

| 舌触り | とろりとした舌触り |

| 余韻 | 後味に心地よい温かさが残る |

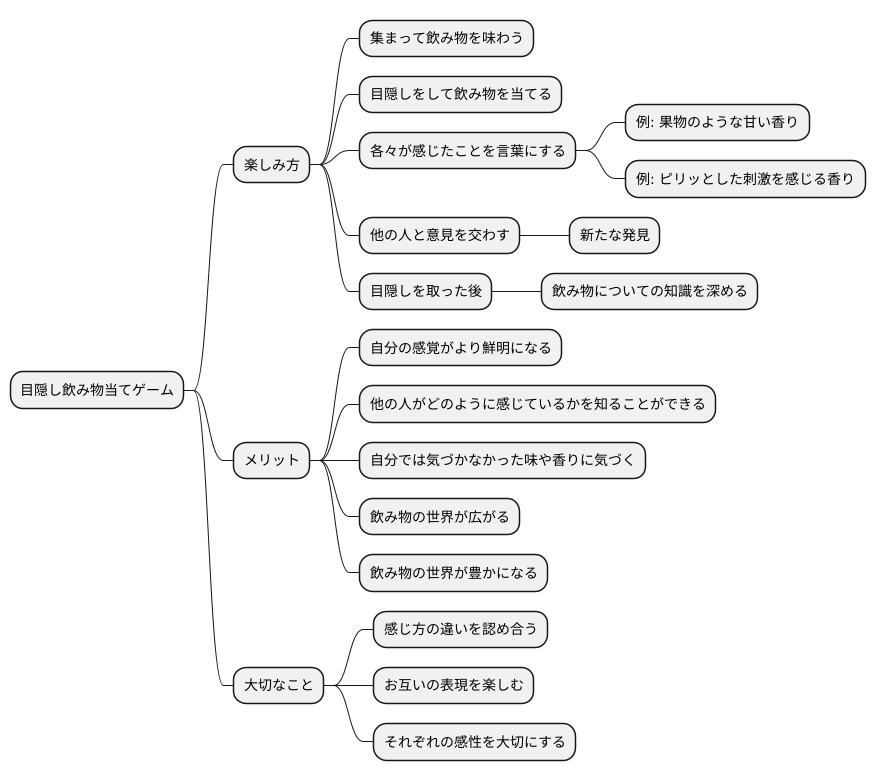

みんなで楽しむ

みんなで集まって飲み物を味わう時間は、それだけで楽しいものですが、目隠しをして飲み物を当てる遊びを一緒にやると、もっと楽しく、深い体験になります。一人でじっくり味わうのも良いですが、何人かで集まってワイワイ言いながらやるのは格別です。

例えば、よく冷えた麦の飲み物を、目隠しをして飲んでみましょう。一口飲んだ後、それぞれが感じたことを言葉にしてみます。ある人は「果物のような甘い香り」と言うかもしれません。また別の人は「ピリッとした刺激を感じる香り」と言うかもしれません。同じ飲み物なのに、人によって感じ方が全く違うことに驚くでしょう。

自分の感じ方を他の人に伝えることで、自分の感覚がより鮮明になるだけでなく、他の人がどのように感じているかを知ることができます。他の人と意見を交わすことで、自分では気づかなかった微妙な味や香りに気づくこともあります。「ああ、確かに言われてみれば、そんな風味もする」といった新たな発見があるはずです。

もし、目隠しを取ってそれが何の飲み物だったか分かった後も、みんなで感想を言い合ってみましょう。「あの香りは、こういう種類のものだったのか」とか「この風味は、こういう作り方をしているからなのか」など、飲み物についての知識も深まります。

このように、みんなで一緒に味わうことで、飲み物の世界はもっと広く、もっと豊かになります。感じ方が違っても、それを認め合い、お互いの表現を楽しむことが、この遊びの醍醐味です。それぞれの感性を大切にしながら、みんなで一緒に飲み物の世界を探求してみませんか。

新しい発見

目隠しをして飲み物を味わう、それはまるで宝探しのような体験です。普段は手に取ることのないような、ラベルを見たら少し躊躇してしまうような、そんなお酒にも出会える絶好の機会です。例えば、今まで敬遠していた少し苦みの強いお酒や、香りが独特なお酒なども、先入観なしに口に含んでみると、意外な発見があるかもしれません。

銘柄や見た目といった情報に惑わされることなく、純粋に味覚だけを頼りに、じっくりと味わってみましょう。舌の上で転がるお酒の感触、鼻腔を抜ける香り、喉を通る時の余韻。それら全てが、今まで知らなかった新しい世界へと誘ってくれるでしょう。もしかしたら、これまで自分が好んでいた味とは全く異なるお酒に、新たな魅力を感じるかもしれません。苦いと思っていたお酒の奥深さに気づいたり、独特だと思っていた香りが実は心地良いものだと感じたり。それは、自分の味覚の新たな一面を発見する、素晴らしい体験となるはずです。

この宝探しのような体験は、お酒の世界を広げるだけでなく、自分の好みをより深く理解するための、またとない機会となります。今までなんとなく飲んでいたお酒も、改めてじっくりと味わってみることで、その魅力を再発見できるかもしれません。そして、新たな好みの発見は、日々の生活に彩りを添え、より豊かなものにしてくれるでしょう。さあ、あなたも目隠しをして、新しい味覚の冒険に出かけてみませんか?きっと、まだ見ぬ素晴らしいお酒との出会いが、あなたを待っています。

飲み比べ

お酒を飲み比べる楽しみは、それぞれの個性を感じられるところにあります。特にビールは、同じ種類であっても、造り手や材料によって香りや味が大きく変わります。飲み比べすることで、それぞれのビールの特徴がより際立ち、自分好みの味を見つける良い機会となります。

例えば、同じ「ぴるすなー」でも、ある銘柄は、ホップの香りが鼻をくすぐり、爽やかな苦みが口に広がります。一方で、別の銘柄は麦芽の甘みが優しく、まろやかな味わいが特徴かもしれません。このように、飲み比べは、普段気付かない繊細な違いに気付かせてくれます。

目隠しをして飲み比べるのもおすすめです。先入観なしに、純粋に味と香りだけで判断することで、それぞれのビールが持つ個性をより明確に感じ取ることが出来ます。普段何気なく飲んでいるビールでも、目隠しをして飲み比べることで、新たな発見があるかもしれません。

飲み比べは、ビールの奥深さを知るための第一歩です。様々なビールを飲み比べることで、自分の好みに合うビールを見つけるだけでなく、ビールの多様性や奥深さを体感できます。最初は同じ種類のビールから始めて、徐々に異なる種類のビールを飲み比べていくと、よりビールの世界の広がりを感じることができるでしょう。

飲み比べを通して、自分にとって最高の一杯を見つける喜びを味わってください。それは、きっと忘れられない、貴重な経験となるはずです。そして、飲み比べは仲間と楽しむのも良いでしょう。それぞれの感じ方の違いを共有することで、さらにビールの楽しみが広がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 飲み比べの楽しみ | お酒の個性を感じられる、自分好みの味を見つける機会 |

| ビールの飲み比べ | 同じ種類でも、造り手や材料によって香りや味が大きく変わる |

| 飲み比べの効果 | 普段気付かない繊細な違いに気付く |

| 飲み比べの方法 | 目隠しをして飲み比べるのもおすすめ |

| 飲み比べのメリット | ビールの奥深さを知る、好みに合うビールを見つける、ビールの多様性や奥深さを体感 |

| 飲み比べの始め方 | 同じ種類のビールから始め、徐々に異なる種類へ |

| 飲み比べの楽しみ方 | 仲間とそれぞれの感じ方の違いを共有 |