沖縄の魂、泡盛の世界

お酒を知りたい

泡盛って、焼酎の一種だって聞いたんですけど、普通の焼酎とは何が違うんですか?

お酒のプロ

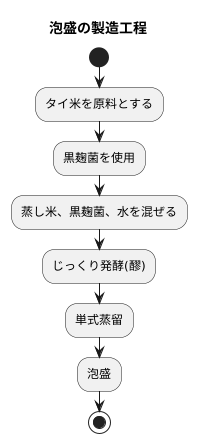

いい質問ですね。泡盛は焼酎の一種ですが、いくつか違いがあります。まず、泡盛はタイ米と黒麹菌を使って作られます。普通の焼酎は、米、麦、芋など様々な原料が使われ、麹の種類も白麹、黒麹、黄麹などがあります。泡盛は黒麹を使うのが特徴です。

お酒を知りたい

じゃあ、米と麹の種類が違うんですね。他に違いはありますか?

お酒のプロ

もう一つ大きな違いは、泡盛が全麹仕込みという製法で作られることです。これは、発酵した醪(もろみ)を全て蒸留に使う方法です。普通の焼酎の中には、蒸留後のもろみに水を加えて再度蒸留する減圧蒸留という製法で作られるものもあります。これらの違いが、泡盛独特の風味を生み出しているのです。

泡盛とは。

お酒の種類の一つである『泡盛』について説明します。泡盛は、沖縄で作られる蒸留酒の一種です。細長いお米であるタイ米と、沖縄独自のかびを使って発酵させたものを蒸留して作ります。泡盛の作り方は、今から600~700年ほど前にタイから沖縄に伝わったと言われており、日本で最も古い蒸留酒と言われています。名前の由来については、材料である粟からきているという説や、古いインドの言葉からきているという説など、様々な説があります。

泡盛とは

泡盛は、沖縄の地で育まれた伝統的な蒸留酒です。 その起源は琉球王国時代まで遡り、長い歴史の中で沖縄の人々の暮らしと深く結びついてきました。泡盛造りの特徴は、まず原料となる米にあります。タイ米を主原料とし、その独特の風味は泡盛の味わいに大きな影響を与えています。次に、黒麹菌を用いることが挙げられます。黒麹菌はクエン酸を多く生成するため、雑菌の繁殖を抑え、もろみの発酵を安定させます。この黒麹菌こそが、泡盛特有の芳醇な香りと深いコクを生み出す鍵となっています。

仕込みでは、蒸し米に黒麹菌と水を加えて、じっくりと時間をかけて発酵させます。この発酵過程で生まれるもろみを「醪(もろみ)」と呼びます。泡盛の風味はこの醪の出来具合で大きく左右されます。発酵が完了した醪は、単式蒸留器で蒸留されます。単式蒸留は、もろみが持つ独特の風味や香りをより豊かに引き出すことができる伝統的な蒸留方法です。こうして生まれた蒸留液が、まさに泡盛です。

泡盛は、焼酎の中でも「単式蒸留焼酎」に分類され、「乙類焼酎」とも呼ばれます。これは、何度も蒸留を繰り返す連続式蒸留焼酎(甲類焼酎)とは異なる製法と風味を持つことを示しています。甲類焼酎はクセのないクリアな味わいが特徴ですが、泡盛は黒麹菌由来の独特の風味と香りが魅力です。熟成させることで、さらにまろやかで深みのある味わいに変化していきます。沖縄の風土と文化の中で育まれた泡盛は、まさに沖縄を代表するお酒と言えるでしょう。

古くから沖縄の人々に愛されてきた泡盛は、祝い事や祭りなど、様々な場面で楽しまれてきました。その飲み方も多様で、ストレートやロック、水割りはもちろん、お湯割りで楽しむのもおすすめです。また、近年では泡盛を使ったカクテルも人気を集めています。独特の風味と香りが、様々な飲み方を通して新たな魅力を生み出しています。

泡盛の歴史

泡盛は、沖縄を代表する蒸留酒であり、その歴史は古く14世紀後半から15世紀頃に遡ります。当時、東南アジアとの交易が盛んだった琉球王国では、シャム(現在のタイ)との交流を通じて蒸留技術が伝えられました。この技術を元に、沖縄独自の製造方法が確立され、泡盛が誕生したのです。

琉球王国時代には、泡盛は王室や貴族の間で大変珍重されていました。泡盛は、祝いの席や儀式などで振る舞われる特別な酒であり、琉球王国の繁栄を象徴する存在でもありました。また、中国や日本との交易品としても重要な役割を果たし、琉球王国の経済を支える一翼を担っていました。

第二次世界大戦後、沖縄は厳しい時代を迎えますが、泡盛は変わらず人々の生活に寄り添い続けました。祝いの席では喜びを分かち合い、日常の晩酌では疲れを癒す、そんな身近な存在として、泡盛は沖縄の人々の心を支えてきたのです。

泡盛の原料は米麹と水です。沖縄の豊かな自然の中で育まれた米と、清らかな水が、泡盛独特の風味を生み出します。伝統的な製法を守りながら、現代の技術も取り入れ、泡盛は常に進化を続けています。様々な種類の泡盛が造られており、それぞれの蔵元が独自の味わいを追求しています。

沖縄の長い歴史と文化の中で、泡盛は人々の暮らしに深く根付いてきました。喜びや悲しみを共にし、沖縄のアイデンティティを象徴する存在として、泡盛はこれからも多くの人々に愛され続けることでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 起源 | 14世紀後半~15世紀、シャム(タイ)から蒸留技術が伝わる |

| 琉球王国時代 | 王室・貴族で珍重、祝い事・儀式で使用、交易品 |

| 戦後 | 人々の生活に寄り添い、祝いの席や日常で愛飲 |

| 原料 | 米麹、水 |

| 製法 | 伝統を守りつつ、現代技術も導入、多様な種類 |

| 文化的意義 | 沖縄のアイデンティティを象徴 |

泡盛の製造方法

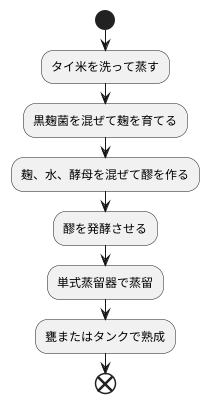

泡盛は、沖縄で古くから造られてきた蒸留酒です。その独特の風味は、伝統的な製法によって生み出されます。泡盛造りは、まずタイ米を丁寧に洗い、蒸すことから始まります。蒸し上がった米に、泡盛特有の黒麹菌を混ぜ合わせ、じっくりと時間をかけて麹を育てます。この黒麹こそが、泡盛の個性を決定づける重要な要素です。

次に、仕込みの工程です。麹と水、そして酵母を混ぜ合わせて、醪(もろみ)を作ります。醪は、蔵独自の温度管理のもとで発酵が進み、アルコールと豊かな香りが生まれます。発酵期間は蔵によって異なり、泡盛の味わいを左右する大切な工程です。泡盛造りでは、この発酵の段階で一度だけの蒸留を行います。単式蒸留器を用いることで、醪の風味をそのままに、力強い味わいの原酒が得られます。

蒸留を終えた原酒は、熟成の工程へと進みます。熟成には、甕やタンクなど、様々な容器が用いられます。それぞれの蔵が、伝統の技法に基づき、最適な環境で原酒を熟成させます。熟成期間は、数ヶ月から数十年と幅広く、長い年月をかけて熟成された泡盛は、まろやかで深みのある味わいを持ちます。甕で熟成された泡盛は、甕独特の風味も加わり、より複雑な味わいが生まれます。

こうして、原料処理から製麹、仕込み、蒸留、そして熟成まで、一つ一つの工程に、沖縄の職人たちの技と情熱が込められています。それぞれの蔵元が受け継いできた伝統の製法により、多様な味わいの泡盛が生まれているのです。まさに沖縄の風土と文化が生み出した、唯一無二の蒸留酒と言えるでしょう。

泡盛の種類

泡盛は沖縄を代表する蒸留酒であり、その種類は実に様々です。泡盛の味わいを決める大きな要因の一つに熟成期間があります。3年未満の熟成期間のものは「新酒」と呼ばれ、フレッシュでフルーティーな香りが特徴です。まるで採れたての果物のような爽やかな風味を楽しめます。一方、3年以上じっくりと熟成させたものは「古酒(クース)」と呼ばれ、熟成期間が長いほど、まろやかで芳醇な味わいを深めていきます。長い年月をかけて熟成された古酒は、まるで蜂蜜のようにとろりとした舌触りで、複雑な香りと深いコクが魅力です。熟成期間の違いによる味わいの変化は、泡盛の大きな楽しみの一つと言えるでしょう。

また、泡盛の種類は熟成期間だけでなく、製造方法や使用する原料によっても多岐に渡ります。一般的に販売されている泡盛以外にも、各酒造所が独自の製法で開発した限定品など、様々な泡盛が存在します。例えば、使用する米の種類によって、味わいは大きく変化します。一般的にはタイ米が使用されますが、沖縄県産の米を使用したものなど、米の種類によって異なる風味を堪能できます。また、麹の種類も泡盛の味わいを左右する重要な要素です。黒麹菌を使用した泡盛は、コク深く力強い味わいが特徴で、白麹菌を使用した泡盛は、軽やかでスッキリとした味わいが楽しめます。

このように、泡盛は多様な味わいを楽しむことができるお酒です。新酒のフレッシュな味わいを楽しむのも良いですし、古酒の深いコクをじっくりと味わうのも良いでしょう。それぞれの酒造所のこだわりが詰まった限定品を探してみるのも、泡盛の魅力に触れる良い機会となるでしょう。様々な種類の泡盛を飲み比べて、自分好みの味を見つけるのも泡盛の楽しみ方の一つです。

| 種類 | 熟成期間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 新酒 | 3年未満 | フレッシュでフルーティーな香りと爽やかな風味 |

| 古酒(クース) | 3年以上 | 熟成期間が長いほど、まろやかで芳醇な味わい。蜂蜜のようにとろりとした舌触り、複雑な香りと深いコク。 |

| 分類 | 種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| 原料による分類 | タイ米 | 一般的な泡盛に使用 |

| 沖縄県産米 | 米の種類によって異なる風味 | |

| 麹による分類 | 黒麹菌 | コク深く力強い味わい |

| 白麹菌 | 軽やかでスッキリとした味わい |

泡盛の楽しみ方

泡盛は、沖縄を代表する蒸留酒で、米を原料に黒麹菌を使って作られます。独特の風味と芳香を持ち、様々な飲み方でその魅力を堪能することができます。まず、泡盛本来の味をストレートに味わいたい方には、そのまま飲む「ストレート」がおすすめです。常温でじっくりと口に含み、豊かな香りと力強い風味を存分に感じてみましょう。ただし、度数が高いので、少しずつ味わうのが良いでしょう。次に、氷を入れて飲む「ロック」は、泡盛を冷たく爽やかに楽しめる飲み方です。氷が溶けるにつれて味わいが変化していくのも、楽しみの一つです。お酒が苦手な方や、より飲みやすくしたい場合は、水で割る「水割り」がおすすめです。沖縄では、水割りで飲むのが一般的とされており、泡盛の風味を保ちつつ、まろやかな口当たりになります。冬場など、体を温めたい時には、お湯で割る「お湯割り」もおすすめです。お湯の温度によって香りが開き、体の芯から温まることができます。お湯の温度は、人によって好みが分かれますが、ぬるめのお湯から始めて、徐々に温度を上げていくと、自分好みの温度を見つけることができるでしょう。また、泡盛は、カクテルのベースとしても楽しむことができます。近年では、泡盛を使ったカクテルの人気が高まっており、シークヮーサージュースやパイナップルジュースなど、沖縄ならではの素材を使ったカクテルも人気です。その他にも、様々な果物やハーブ、炭酸水などと組み合わせることで、新しい泡盛の魅力を発見することができます。このように、泡盛は、様々な飲み方で楽しめる奥深いお酒です。それぞれの飲み方で、泡盛の異なる魅力を発見し、自分好みの楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうか。

| 飲み方 | 説明 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| ストレート | 泡盛をそのまま飲む | 泡盛本来の風味と香りを存分に楽しめる |

| ロック | 氷を入れて飲む | 冷たく爽やかに楽しめる。味わいの変化も楽しめる |

| 水割り | 水で割る | 泡盛の風味を保ちつつ、まろやかな口当たりになる。沖縄では一般的な飲み方 |

| お湯割り | お湯で割る | 体を温めたい時に。お湯の温度で香りが変化 |

| カクテル | カクテルのベースとして使う | 様々な素材と組み合わせ、新しい泡盛の魅力を発見できる |

名称の由来

泡盛。その名は沖縄を代表する蒸留酒として広く知られていますが、その由来には諸説あり、今もなお定かではありません。一つは原料に由来する説です。かつて泡盛の原料は粟であった時代があり、その粟(あわ)を蒸留した酒という意味で「粟盛(あわもり)」と呼ばれ、それが転じて「泡盛」になったという説があります。

また、サンスクリット語起源説もあります。サンスクリット語で酒を意味する言葉が転訛して「泡盛」になったという説ですが、具体的な語源や変遷の過程は明らかになっていません。

さらに、薩摩藩が命名したという説もあります。琉球王国時代、薩摩藩は琉球を支配下に置いていましたが、その際に薩摩藩が泡盛に「泡盛」という名前を与えたという説です。しかし、この説を裏付ける確かな史料は残されていません。

最も有力な説は、蒸留の様子から名付けられたというものです。泡盛の製造過程では、もろみを蒸留する際に泡が盛んに立ち上ります。この様子を見て、「泡盛」という名前が生まれたという説が最も広く知られています。泡が勢いよく立ち上る様子は、まさに泡盛の力強さを象徴しているかのようです。

このように泡盛の名前の由来には様々な説があり、どれが正しいかは謎に包まれています。しかし、様々な説が存在すること自体が、泡盛の長い歴史と、多くの人々から愛されてきた証と言えるでしょう。名前の由来を探ることで、沖縄の歴史や文化、そして泡盛への深い愛情に触れることができるのです。

| 泡盛の名称由来の諸説 | 内容 |

|---|---|

| 原料由来説 | 原料の粟を蒸留した酒「粟盛(あわもり)」から転じた。 |

| サンスクリット語起源説 | サンスクリット語で酒を意味する言葉が転訛した。 |

| 薩摩藩命名説 | 薩摩藩が琉球支配時代に命名した。 |

| 蒸留の様子由来説(有力) | 蒸留時に泡が盛んに立ち上る様子から名付けられた。 |