甲類焼酎の魅力を探る

お酒を知りたい

先生、甲類焼酎って、何か特別な特徴がありますか?

お酒のプロ

いい質問だね。甲類焼酎は、連続式蒸留機を使って作られるのが特徴だよ。ウイスキーの作り方に似ているんだ。だから、透明で癖がない味わいになるんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。ウイスキーに似ているんですね。でも、ウイスキーとは違うんですよね?

お酒のプロ

そうだよ。ウイスキーは、発酵させた麦などを蒸留して作るけど、甲類焼酎は、サトウキビの糖蜜などを発酵させて蒸留して作るんだ。だから、原料が違うんだよ。それに、アルコール度数もウイスキーより低い36%未満と決まっているんだ。

甲類焼酎とは。

「甲類焼酎」というお酒について説明します。甲類焼酎は焼酎甲種や新式焼酎とも呼ばれています。連続式蒸留機を使って作られていて、無色透明でクセのない味が特徴です。アルコール度数は36%未満です。2006年からは、酒税法では正式名称が「連続式蒸留しょうちゅう」となりましたが、「甲類焼酎」という呼び方も引き続き使われています。

はじめに

{透き通った見た目で、クセのないすっきりとした味わいが持ち味の甲類焼酎は、様々なお酒の土台として、あるいは手軽に晩酌を楽しむためのお酒として、多くの人に愛されています。この記事では、その魅力を原料や作り方、歴史、そして多様な楽しみ方といった様々な側面から紐解いていきます。きっと、いつもの一杯がより深く味わえるようになるはずです。

まず、甲類焼酎の特徴はそのクリアな味わいにあります。これは、連続式蒸留機という装置を用いて何度も蒸留を行うことで、原料由来の風味や雑味が取り除かれ、純度の高いアルコールが抽出されるためです。この製法によって生まれたすっきりとした飲み口は、他の飲料との相性が非常に良く、様々なカクテルのベースとして活躍します。例えば、爽やかなレモンサワーや甘い梅酒のベースとして、甲類焼酎は欠かせない存在です。

原料としては、サトウキビから作られる糖蜜や、米、トウモロコシなどが使われます。これらの原料から作られたアルコールは、蒸留の工程を経て、雑味のない純粋な味わいに仕上がります。また、製造コストが比較的抑えられるため、手軽に楽しめるお酒として広く親しまれています。

歴史を紐解くと、甲類焼酎が広く知られるようになったのは、江戸時代後期から明治時代にかけてのことです。当時、西洋から蒸留技術が伝わり、それを用いて作られたのが甲類焼酎の始まりと言われています。その後、時代と共に製造技術も進化し、現在のように高純度で飲みやすいお酒が作られるようになりました。

甲類焼酎の楽しみ方は実に様々です。ロック、水割り、お湯割りといったシンプルな飲み方の他、炭酸水で割って爽快感を味わったり、好みの果汁やシロップで割ってオリジナルのカクテルを作ったりと、自分の好みに合わせて自由に楽しむことができます。また、近年では、様々なフレーバーが付けられた甲類焼酎も登場しており、より手軽に様々な味わいを楽しむことができるようになっています。

この記事を通して、甲類焼酎の魅力を少しでも感じていただければ幸いです。普段何気なく飲んでいるお酒でも、その背景や特徴を知ることで、より一層おいしく感じられるはずです。ぜひ、色々な飲み方を試して、自分にとって一番美味しい飲み方を見つけてみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 見た目 | 透き通った |

| 味わい | クセのないすっきりとした味わい |

| 製法 | 連続式蒸留機による多段蒸留 |

| 原料 | 糖蜜、米、トウモロコシなど |

| 特徴 | 純度の高いアルコール、他の飲料との相性良い、製造コストが比較的低い |

| 歴史 | 江戸時代後期〜明治時代にかけて西洋から蒸留技術が伝わり普及 |

| 楽しみ方 | ロック、水割り、お湯割り、炭酸割り、カクテルベース、フレーバー付きなど |

製法の特徴

甲類焼酎の特徴は、連続式蒸留機を使った製法にあります。この蒸留機は、いくつもの蒸留塔が連なっており、蒸留の工程を連続的に行うことができます。原料を蒸留塔に送り込み、熱を加えてアルコール分を蒸発させ、それを冷却して液体に戻す工程を繰り返すことで、高い純度のアルコールが得られます。

この連続式蒸留機を使うことで、原料に含まれる香味成分や雑味のもととなる成分が取り除かれます。そのため、出来上がる焼酎は無色透明で、癖のないすっきりとした味わいになります。まるで透き通った湧き水のように澄み切ったその姿は、様々な飲み物と相性が良く、多様なカクテルの土台としても活躍します。例えば、酎ハイやサワーなどの定番から、オリジナルの創作カクテルまで、幅広い楽しみ方ができます。

また、連続式蒸留機は、大量生産にも適しています。安定した品質の焼酎を、いつでも手に入れやすい価格で提供できるため、多くの人々に親しまれています。高度な蒸留技術によって生み出されるその品質と、大量生産による価格の安定性は、私たちの食卓に欠かせない存在へと焼酎を押し上げました。晩酌のお供として、あるいは友人との楽しい語らいの席で、そのすっきりとした味わいは、様々場面で私たちの心を和ませてくれます。

さらに、甲類焼酎は、他の酒類と比べて糖質やカロリーが低いことも特徴です。健康を気にする方にも、気軽に楽しめるお酒として人気を集めています。食事との相性も良く、様々な料理を引き立ててくれます。

このように、連続式蒸留機による製法は、甲類焼酎の純粋な味わい、安定した品質、そして大量生産を可能にし、私たちの生活に欠かせないお酒としての地位を確立しました。そのすっきりとした味わいは、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 製法 | 連続式蒸留機 |

| 味わい | 無色透明、癖のないすっきりとした味わい |

| 用途 | 酎ハイ、サワー、カクテルベースなど |

| 生産性 | 大量生産可能、安定した品質、手頃な価格 |

| 健康面 | 低糖質、低カロリー |

味わいの多様性

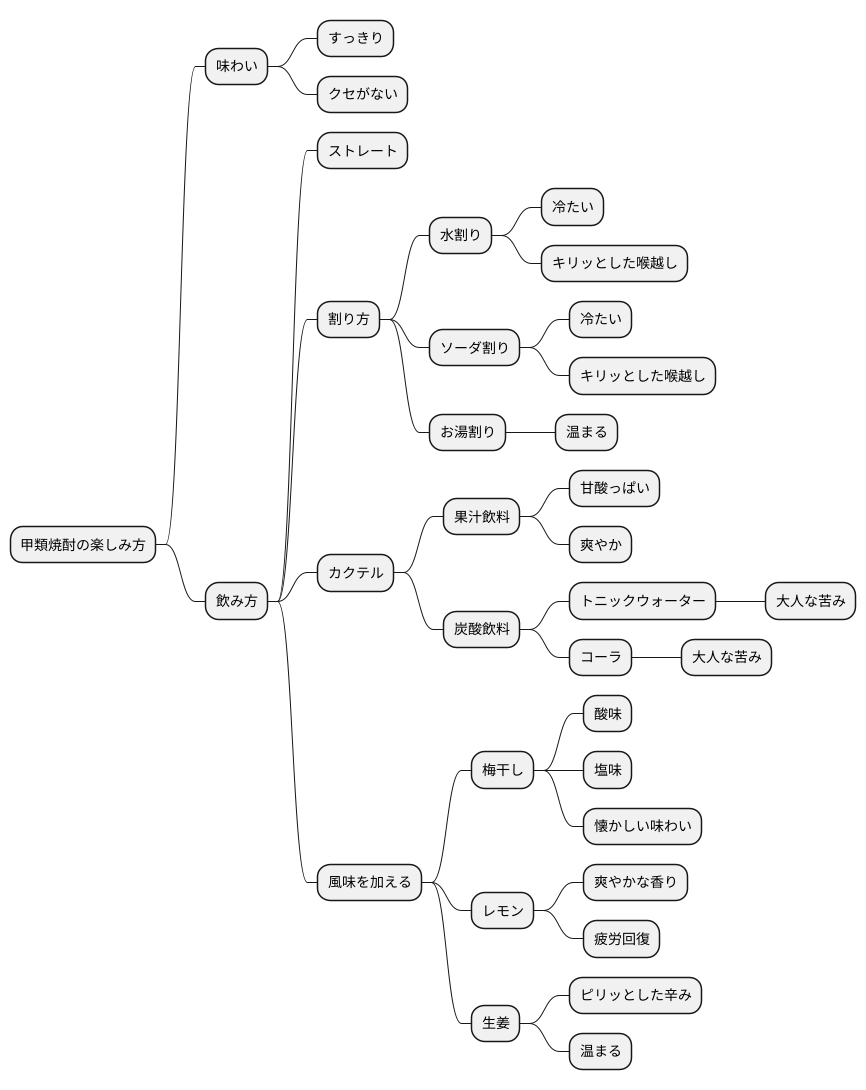

甲類焼酎はそのすっきりとした、クセのない味わいが持ち味です。この特徴こそが、多様な楽しみ方を可能にする最大の魅力と言えるでしょう。そのまま飲むストレートはもちろんのこと、水で割ったり、お湯で割ったり、ソーダで割ったりと、気分や好みに合わせて様々な飲み方が楽しめます。冷たくキリッととした喉越しを味わいたい時は水割りやソーダ割りがおすすめですし、体の芯から温まりたい時はお湯割りが最適です。

また、他の飲み物との相性が良いのも大きな特徴です。市販の果汁飲料や炭酸飲料と混ぜるだけで、手軽に自分好みのカクテルを作ることができます。甘酸っぱい味わいが好きな方は、柑橘系のジュースと合わせて爽やかな一杯に。少し大人な苦みが欲しい方は、トニックウォーターやコーラと合わせてみるのも良いでしょう。割り材次第で、その味わいは無限に広がります。

さらに、梅干しやレモン、生姜など、ちょっとした風味を加えることで、自分だけの特別な一杯を楽しむこともできます。梅干しの酸味と塩味が加わった焼酎は、昔ながらの懐かしい味わいを思い出させてくれます。レモンの爽やかな香りは、疲れた体に活力を与えてくれるでしょう。また、生姜のピリッとした辛みは、体を温めてくれる効果も期待できます。

このように、甲類焼酎は飲み方の自由度が非常に高く、飲み手の創造力を掻き立ててくれます。色々な割り材や風味を試して、自分にとっての最高の組み合わせを見つける喜びは、まさに格別です。初めての方でも気軽に楽しめるので、ぜひ様々な飲み方に挑戦してみて、奥深い味わいを探求してみてください。

歴史と変遷

甲類焼酎の歴史は、明治時代に幕を開けました。それ以前にも焼酎はありましたが、製法も味わいも大きく異なるものでした。蒸留技術の近代化、西洋から導入された連続式蒸留機との出会いが、新しい焼酎の誕生を促したのです。この新しい蒸留機によって生まれたのが、「甲類焼酎」と呼ばれる、すっきりとした軽やかな味わいの焼酎でした。従来の焼酎に比べて雑味が少なく、飲みやすいことから、急速に人々の間に広まっていきました。

戦後の復興期から高度経済成長期にかけて、甲類焼酎はさらに大きく飛躍しました。人々の生活が豊かになり、お酒を楽しむ機会が増える中で、安価で入手しやすく、飲みやすい甲類焼酎は大衆酒として爆発的に普及しました。晩酌のお酒として、あるいは仲間と集う場での定番として、人々の生活に深く根付いていったのです。

時代が進むにつれて、人々の好みも多様化し、お酒への要求も高度になっていきました。甲類焼酎の製造業者も、こうした変化に敏感に反応し、製法の改良や新たな原料の探求に取り組み、より洗練された味わいを目指しました。原料処理技術の向上、蒸留技術の精密化など、様々な工夫が凝らされ、雑味を抑えつつ、よりまろやかで深みのある味わいを引き出す技術が磨かれていきました。

こうして、甲類焼酎は単なる安価な大衆酒から、多様なニーズに応えるお酒へと進化を遂げてきました。現在では、様々な風味の甲類焼酎が市場に出回り、それぞれの銘柄が個性あふれる味わいを競い合っています。香りづけを施したもの、特定の原料にこだわったものなど、その種類は実に豊富です。かつて庶民のお酒として親しまれた甲類焼酎は、時代と共にその姿を変え、現代の酒文化においても重要な役割を担っています。

| 時代 | 甲類焼酎の特徴 |

|---|---|

| 明治時代 | 近代的な蒸留技術(連続式蒸留機)により誕生。すっきりとした軽やかな味わいで、雑味が少なく飲みやすい。 |

| 戦後〜高度経済成長期 | 安価で入手しやすく飲みやすいことから、大衆酒として爆発的に普及。晩酌や集いの定番に。 |

| 現代 | 製法の改良、原料の探求により、多様なニーズに応えるお酒へと進化。様々な風味の銘柄が登場し、個性的な味わいを競い合う。 |

原料へのこだわり

甲類焼酎の魅力は、その原料の多様性にあります。さとうきびの絞り汁、とうもろこし、麦、米など、様々な原料が用いられており、それぞれが独特の風味や香りを持ちます。さとうきびの絞り汁を原料とした焼酎は、まろやかな甘みとすっきりとした後味が特徴です。とうもろこしを原料とした焼酎は、軽快な飲み口とほのかな甘みが楽しめます。麦を原料とした焼酎は、香ばしい麦の風味とまろやかな味わいが魅力です。そして、米を原料とした焼酎は、上品な米の香りとふくよかな味わいが特徴です。

このように、原料によって様々な個性が生まれるため、飲み比べてそれぞれの風味の違いを楽しむのも、甲類焼酎の醍醐味と言えるでしょう。近年では、原料へのこだわりを強く打ち出した高品質な甲類焼酎が増えてきています。厳選された原料を使用するのはもちろんのこと、製造工程にも工夫を凝らし、原料が持つ本来の風味や香りを最大限に引き出す技術が磨かれています。例えば、低温でじっくりと発酵させることで、よりまろやかで深い味わいを生み出す技術や、蒸留方法を工夫することで、雑味を抑え、すっきりとした後味を実現する技術など、様々な技術革新が進んでいます。

こうした原料へのこだわりと技術の向上は、甲類焼酎の世界をより豊かで奥深いものへと変えつつあります。かつては「無味無臭」のイメージが強かった甲類焼酎ですが、今では、それぞれの原料が持つ個性を活かした、多様な味わいの焼酎が楽しめるようになりました。より深い味わいを求める愛飲家たちの心を掴み、甲類焼酎は新たな時代を迎えています。

| 原料 | 風味・香り | 特徴 |

|---|---|---|

| さとうきびの絞り汁 | まろやかな甘み、すっきりとした後味 | |

| とうもろこし | 軽快な飲み口、ほのかな甘み | |

| 麦 | 香ばしい麦の風味、まろやかな味わい | |

| 米 | 上品な米の香りとふくよかな味わい |

近年では、原料へのこだわりを強く打ち出した高品質な甲類焼酎が増えています。厳選された原料の使用はもちろんのこと、製造工程にも工夫を凝らし、原料が持つ本来の風味や香りを最大限に引き出す技術が磨かれています。

例えば、低温でじっくりと発酵させることで、よりまろやかで深い味わいを生み出す技術や、蒸留方法を工夫することで、雑味を抑え、すっきりとした後味を実現する技術など、様々な技術革新が進んでいます。

これからの展望

日本の蒸留酒である甲類焼酎は、すっきりとした飲み口とクセの無さが持ち味であり、長きにわたり多くの人々に愛されてきました。伝統を守りつつ、常に新しい味を探求するその姿勢は、まさに日本のものづくり精神を体現していると言えるでしょう。近年では、飲み手の多様な好みに応えようと、様々な変化を見せています。昔ながらの製法を大切にしながらも、原料や酵母の研究開発、蒸留方法の改良など、技術革新への取り組みは留まることを知りません。

その結果、ゆずやレモンといった柑橘系の香りをつけたものや、樽でじっくりと熟成させた奥深い味わいのものなど、多種多様な商品が次々と誕生しています。まるで果実をそのまま絞ったような、みずみずしい香りの焼酎は、お酒が苦手な人にも親しみやすい味わいです。また、ウイスキーのように樽で熟成させた焼酎は、まろやかな舌触りと芳醇な香りが特徴で、晩酌にぴったりの贅沢な一杯となります。

さらに、甲類焼酎は様々な飲み方を楽しむことができるのも魅力の一つです。ロックや水割り、お湯割りといった定番の飲み方の他に、炭酸水で割ったり、果物やハーブを加えてオリジナルのカクテルを作ったりと、自由な発想で楽しむことができます。ソーダで割れば爽快な喉越しを、お湯で割れば体の芯まで温まる感覚を味わうことができます。近年では、様々な種類のジュースやお茶と組み合わせることで、新しい楽しみ方を発見する人も増えています。

このように、伝統を守りながらも革新を続ける甲類焼酎業界。飲み手のニーズに応えるだけでなく、新しい価値を創造していくその姿勢は、今後の更なる発展を予感させます。次の時代にはどんな新しい味が私たちを驚かせてくれるのか、期待は高まるばかりです。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 飲み口 | すっきりとしてクセがない |

| 伝統 | 長きにわたり愛されている日本の蒸留酒 |

| 革新性 | 原料・酵母・蒸留方法の研究開発、技術革新 |

| 多様性 |

|

| 飲み方 |

|