奥深い本格焼酎の世界

お酒を知りたい

先生、本格焼酎って、普通の焼酎とは何が違うんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。本格焼酎は、米や麦などの自然の原料を使い、昔ながらの単式蒸留という方法で造られた焼酎のことだよ。普通の焼酎の中には、連続式蒸留という方法で作られたものもあるんだ。

お酒を知りたい

単式蒸留と連続式蒸留って、何が違うんですか?

お酒のプロ

簡単に言うと、単式蒸留は、原料の風味や香りが残りやすい製法で、連続式蒸留は、すっきりとした味わいになる製法なんだ。だから、本格焼酎は、原料本来の個性を楽しめる焼酎と言えるね。

本格焼酎とは。

昔ながらの製法で、米や麦、芋、そば、黒糖といった自然の材料だけを使って作られたお酒、「本格焼酎」について説明します。本格焼酎とは、単式蒸留という方法で作られる焼酎の一種です。この製法では、同じ材料を使っても、産地や麹、酵母の種類、蒸留の仕方や貯蔵の仕方によって、それぞれ独特の風味や香りが生まれます。

本格焼酎とは

本格焼酎とは、単式蒸留焼酎の別名で、お米、麦、芋、そば、黒糖など、自然の恵みから生まれた原料を用いて造られます。昔ながらの単式蒸留器を使って、丁寧に蒸留することで、原料本来の風味や香りがしっかりと残るお酒です。

蒸留の際に用いるのは、単式蒸留法と呼ばれる方法です。これは、原料を発酵させたもろみを一度だけ蒸留する製法で、原料の個性が際立つ仕上がりになります。同じ原料を使っても、産地や麹の種類、酵母の種類、蒸留方法、貯蔵・熟成方法など、様々な要素が味わいに影響を与えます。そのため、銘柄ごとに個性豊かな風味や芳香が生まれ、多様な味わいを楽しむことができます。

例えば、お米を原料とした焼酎は、すっきりとした飲み口と上品な香りが特徴です。麦を原料とした焼酎は、軽やかな味わいと香ばしい香りが楽しめます。芋を原料とした焼酎は、濃厚な風味と力強い香りが特徴で、芋の種類によって甘みや香りの強さが大きく異なります。そばを原料とした焼酎は、独特の風味と香りが特徴です。黒糖を原料とした焼酎は、まろやかな甘みとコクのある風味が特徴で、南国の温暖な気候で育まれた黒糖の味わいを存分に楽しめます。

このように、本格焼酎は、造り手の技とこだわりが詰まった、奥深い味わいの世界が広がっています。原料や製法の違いによる多様な風味を、じっくりと堪能してみてください。それぞれの銘柄が持つ個性的な香りと味わいを、お好みの飲み方で楽しむのも良いでしょう。ロック、水割り、お湯割りなど、様々な飲み方で、本格焼酎の魅力を存分に味わうことができます。

| 原料 | 風味 | 香り |

|---|---|---|

| 米 | すっきりとした飲み口 | 上品 |

| 麦 | 軽やか | 香ばしい |

| 芋 | 濃厚 | 力強い |

| そば | 独特 | 独特 |

| 黒糖 | まろやかな甘みとコクのある風味 | – |

原料の多様性

本格焼酎はその原料の多様性において、他の蒸留酒とは一線を画す魅力を放っています。それぞれの原料が持つ個性が、焼酎の風味や香りに鮮やかに反映され、実に多種多様な味わいを楽しむことができます。

まず、米を原料とする米焼酎は、雑味のないすっきりとした飲み口が特徴です。米本来の柔らかな甘みが口の中に広がり、食中酒としても最適です。特に、繊細な和食との相性は抜群と言えるでしょう。

次に、麦を原料とする麦焼酎は、軽快な味わいと香ばしい香りが魅力です。まるで麦畑を吹き抜ける風のような爽やかさを感じさせ、気軽に楽しめるお酒として人気です。

近年、特に注目を集めているのが芋を原料とする芋焼酎です。力強い風味と独特の甘みは、他の焼酎では味わえない個性を持ちます。芋の品種や産地によって風味も大きく異なり、芋焼酎の世界は奥深く、多くの愛好家を魅了しています。

そばを原料とするそば焼酎は、そばの豊かな香りが特徴です。口に含むと、まろやかな味わいが広がり、そばの風味を存分に楽しむことができます。そば湯で割る飲み方もおすすめです。

黒糖を原料とする黒糖焼酎は、黒糖特有のコクのある甘みと風味が特徴です。ロックや水割りで飲むと、その濃厚な味わいを堪能できます。

このように、本格焼酎は原料によって全く異なる個性を持ちます。それぞれの原料の持ち味を活かした様々な銘柄が存在するので、飲み比べて自分好みの焼酎を見つける楽しみがあります。様々な料理との組み合わせを試すなど、焼酎の世界を深く探求してみるのも良いでしょう。

| 原料 | 特徴 | おすすめの飲み方 |

|---|---|---|

| 米 | 雑味のないすっきりとした飲み口、米本来の柔らかな甘み | 食中酒、特に和食と |

| 麦 | 軽快な味わいと香ばしい香り | 気軽に楽しめる |

| 芋 | 力強い風味と独特の甘み、品種や産地によって風味の違いが大きい | – |

| そば | そばの豊かな香りとまろやかな味わい | そば湯割り |

| 黒糖 | 黒糖特有のコクのある甘みと風味 | ロック、水割り |

飲み方の楽しみ

本格焼酎は、実に様々な方法で楽しむことができます。その多彩な飲み方は、まさに本格焼酎の魅力の一つと言えるでしょう。まず、焼酎本来の持ち味をストレートに味わいたいという方には、「ストレート」がおすすめです。何も加えず、そのまま味わうことで、蔵元が丹精込めて造り上げた芳醇な香りと風味を存分に堪能できます。

次に、ゆっくりと時間をかけて楽しみたいという方には、「ロック」が最適です。氷が少しずつ溶けていくにつれて、焼酎の濃度や温度が変化し、それに伴って刻一刻と変わる味わいを愉しむことができます。同じ一杯の中でも、様々な表情を見せてくれる奥深さが魅力です。

また、食事と共に楽しみたい、あるいはすっきりとした飲み口がお好みの方には、「水割り」がおすすめです。水で割ることで、焼酎のアルコール度数が下がり、まろやかな口当たりになります。料理の味を邪魔することなく、食事との相乗効果を生み出し、より一層食事を美味しくしてくれます。

寒い日におすすめなのが、「お湯割り」です。温かいお湯で割ることで、焼酎の香りがふわりと立ち上り、体も心も温まっていきます。特に、香りが豊かな焼酎で試してみると、その違いに驚くことでしょう。

近年では、ソーダで割る「ソーダ割り」や、様々な材料を組み合わせる「カクテル」など、新しい飲み方も人気を集めています。爽快な飲み口のソーダ割りや、様々な風味を楽しめるカクテルは、焼酎の新たな魅力を発見させてくれます。このように、本格焼酎は、様々な飲み方で、様々な表情を見せてくれるお酒です。ぜひ、色々な飲み方を試して、自分にとって一番美味しい飲み方を見つけてみてください。

| 飲み方 | 説明 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| ストレート | 何も加えず、そのまま味わう | 焼酎本来の芳醇な香りと風味を存分に堪能できる |

| ロック | 氷を入れて味わう | 濃度や温度の変化による味わいの変化を楽しめる |

| 水割り | 水で割る | まろやかな口当たり、食事との相性が良い |

| お湯割り | お湯で割る | 香りが立ち上り、体も心も温まる |

| ソーダ割り | ソーダで割る | 爽快な飲み口 |

| カクテル | 様々な材料を組み合わせる | 様々な風味を楽しめる |

歴史と伝統

本格焼酎は、幾星霜を経て受け継がれてきた技と歴史が織りなす、日本の誇るべきお酒です。その起こりは、今からおよそ五百年前、室町時代後期に南方の国々から伝えられた蒸留の技にあります。この新しい技術を用いて、日本で独自に蒸留酒造りが始まったと考えられています。当時の人々は、米や麦などの穀物を原料に、手探りで蒸留を試みていたことでしょう。

やがて江戸時代になると、焼酎造りは各地に広まり、それぞれの土地で個性豊かな焼酎が生まれていきました。南九州の薩摩地方では、さつまいもを原料としたふくよかな味わいの焼酎が、また、熊本地方では米を原料とした軽やかな味わいの焼酎が、それぞれ土地の風土と共に育まれていったのです。それぞれの土地の気候や風土、そしてそこに暮らす人々の知恵と工夫が、多種多様な焼酎を生み出し、その土地ならではの焼酎文化を花開かせました。

明治時代には、近代的な蒸留技術が導入され、焼酎造りはさらに発展を遂げます。大量生産が可能になったことで、焼酎は庶民のお酒として広く親しまれるようになりました。同時に、それぞれの蔵元は伝統の技を守りつつ、新たな製法や原料にも挑戦し、より高品質な焼酎造りを目指しました。

現代においても、多くの蔵元が先人たちの情熱を受け継ぎ、伝統を守りながらも革新を続けています。原料や製法にこだわり、丹精込めて造られた本格焼酎は、日本食との相性も抜群です。その味わいの奥深さ、そして香り高さは、まさに日本の食文化を彩る大切な一部と言えるでしょう。本格焼酎は、単なるお酒ではなく、日本の歴史と文化、そして人々の心を映し出す鏡のような存在と言えるのではないでしょうか。

| 時代 | 内容 |

|---|---|

| 室町時代後期 | 南方の国々から蒸留技術が伝来し、米や麦などを原料とした蒸留酒造りが始まる。 |

| 江戸時代 | 焼酎造りが各地に広まり、地域独自の焼酎が生まれる。

|

| 明治時代 | 近代的な蒸留技術の導入により大量生産が可能になり、庶民のお酒として普及。 蔵元による高品質な焼酎造りへの挑戦が始まる。 |

| 現代 | 伝統を守りつつ革新を続ける蔵元による、多様な原料や製法へのこだわり。 日本食との相性の良さ、食文化への貢献。 |

地域ごとの個性

我が国には、東西南北、様々な土地で生まれた個性豊かな本格焼酎があります。まるでその土地の風土を瓶に閉じ込めたように、それぞれの地域で異なる原料や製法が用いられ、土地ならではの味わいが生まれています。九州地方は、焼酎造りが盛んな地域として知られています。特に、鹿児島県や宮崎県は芋焼酎の一大産地です。南国の太陽を浴びて育ったサツマイモを使い、ふくよかな香りと甘みが特徴の焼酎が生み出されています。黒麹を用いた力強い味わいのものから、白麹を用いた軽やかな味わいのものまで、その種類も豊富です。同じ芋焼酎でも、蔵によって味わいが異なるため、飲み比べを楽しむのも良いでしょう。一方、熊本県は米焼酎の産地として有名です。特に球磨地方で造られる球磨焼酎は、米と米麹だけを原料に、昔ながらの製法で醸されます。その味わいは、まろやかで奥深く、米の自然な甘みと香りが口の中に広がります。数百年の歴史を持つ伝統の技が、この独特の風味を生み出しているのです。また、沖縄県では、タイ米を原料とした泡盛が造られています。独特の黒麹菌を用いた製法で、芳醇な香りとコクのある味わいが特徴です。長期間熟成させることで、さらにまろやかで深い味わいになります。泡盛は、沖縄料理との相性も抜群です。その他、東北地方では、米どころならではの米焼酎が、また、北陸地方では、日本酒造りで培われた技術を生かした米焼酎が造られています。このように、各地の風土と文化が、それぞれの焼酎の個性を育んできたのです。旅先で、その土地ならではの焼酎を味わうことは、旅の楽しみを一層深めてくれるでしょう。地元の料理と共に、その土地で生まれた焼酎を味わえば、まるでその土地の歴史や文化に触れることができるはずです。様々な土地の焼酎を飲み比べ、それぞれの個性を感じてみてはいかがでしょうか。

| 地域 | 原料 | 特徴 |

|---|---|---|

| 九州(鹿児島、宮崎) | サツマイモ | ふくよかな香りと甘み、黒麹(力強い)・白麹(軽やか) |

| 熊本(球磨地方) | 米、米麹 | まろやかで奥深い、米の自然な甘みと香り |

| 沖縄 | タイ米 | 芳醇な香りとコク、黒麹菌使用、長期熟成でまろやか |

| 東北 | 米 | 米どころならではの米焼酎 |

| 北陸 | 米 | 日本酒造りの技術を生かした米焼酎 |

これからの焼酎

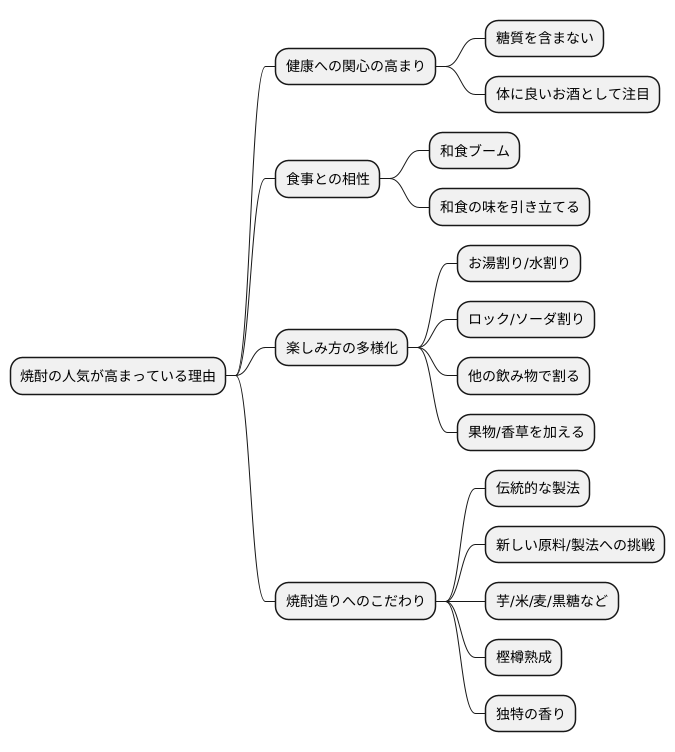

近年、焼酎の人気が高まっているのをご存知でしょうか。かつてはお年寄りの飲み物といったイメージもありましたが、今では若い世代をはじめ、幅広い層に愛飲されています。その理由は一体どこにあるのでしょうか。

まず挙げられるのは、健康への関心の高まりです。焼酎は蒸留酒であるため、糖質を含んでいません。そのため、体に良いお酒として注目され、健康を気遣う人々に選ばれています。また、食事との相性が良い点も大きな魅力です。特に、世界的な和食ブームの広がりとともに、焼酎の良さが再認識されています。繊細な和食の味を引き立てる焼酎は、まさに理想の組み合わせと言えるでしょう。

さらに、焼酎の楽しみ方が多様化している点も見逃せません。昔ながらのお湯割りや水割りだけでなく、ロックやソーダ割りで楽しむ人も増えています。若者を中心に、色々な飲み物で割ったり、果物や香草を加えたりと、新しい飲み方を試す人が増えています。このような自由な楽しみ方が、焼酎の魅力をさらに引き出していると言えるでしょう。

そして、焼酎造りへのこだわりも人気の秘密です。伝統的な製法を守りながらも、常に新しい原料や製法に挑戦する蔵元が増えています。例えば、芋焼酎だけでなく、米や麦、黒糖など、様々な原料を使った焼酎が造られています。また、樫樽で熟成させたものや、独特の香りを持つものなど、個性豊かな焼酎が次々と誕生しています。

このように、焼酎は伝統と革新を両立させながら、進化を続けています。焼酎の未来は明るく、私たちに新たな美味しさと驚きを与えてくれるに違いありません。今後の焼酎の動向に、ますます目が離せません。