奥深い米焼酎の世界

お酒を知りたい

先生、米焼酎について教えてください。球磨焼酎以外にもあるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。米焼酎は球磨焼酎が有名だけど、熊本県以外にも、日本酒で有名な秋田県や新潟県などでも作られているんだよ。

お酒を知りたい

そうなんですね!種類もいろいろあるんですか?

お酒のプロ

うん。昔ながらの製法で作られた、こってりした味わいのものから、最近人気のさっぱりしたフルーティなものまで、色々な種類があるんだよ。作り方によって、香りや味が変わるんだ。

米焼酎とは。

米を原料にした焼酎である米焼酎について説明します。米焼酎は、単式蒸留焼酎、つまり本格焼酎の一種です。熊本県南部の人吉盆地で作られる球磨焼酎が特に有名ですが、秋田県や新潟県など、日本酒で有名な地域でも作られています。作り方によって、味わいが大きく異なります。減圧蒸留という方法で作ると、穏やかな香りになります。一方、常圧蒸留という方法で作ると、豊かな香りが生まれます。このように、様々なタイプの米焼酎があります。昔ながらの製法で作られた米焼酎は、一般的に、こくがあってまろやかな味わいが特徴です。しかし最近では、すっきりとした軽い味わいを好む人が増えているため、果物のような香りのする製品も多くなっています。

米焼酎とは

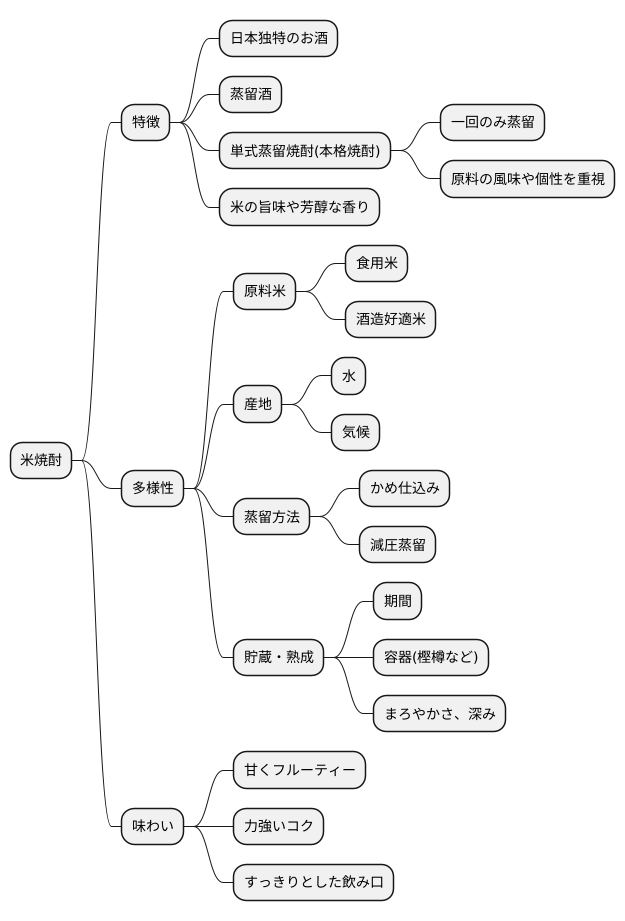

米焼酎とは、お米を主原料とした日本独特のお酒で、蒸留という方法で作られます。蒸留とは、発酵させたお酒を加熱し、発生する蒸気を集めて冷やすことで、アルコール度数を高める製法のことです。この蒸留酒である米焼酎は、焼酎の中でも「単式蒸留焼酎」、いわゆる「本格焼酎」に分類されます。本格焼酎とは、何度も蒸留を繰り返す「連続式蒸留焼酎」とは異なり、一回だけ蒸留を行うことで、原料の風味や個さを大切にした焼酎のことを指します。そのため、米焼酎は、お米本来の旨味や芳醇な香りが存分に楽しめるお酒として、多くの人を魅了しています。

米焼酎の魅力は、その多様性にあります。原料となるお米の種類も、普段私たちが食べているお米はもちろんのこと、酒造好適米と呼ばれるお酒造りに特化したお米など、様々な品種が用いられます。また、産地によっても水や気候が異なるため、同じお米を使っても異なる味わいが生まれます。さらに、蒸留方法も昔ながらの甕と呼ばれるかめで蒸留を行う「かめ仕込み」や、より効率的な「減圧蒸留」など、様々な方法があります。そして、蒸留した後に貯蔵、熟成させることで、まろやかさや深みが増していきます。熟成期間の長さや貯蔵容器によっても味わいは変化し、樫樽で熟成させたものは琥珀色を帯び、ウイスキーのような風味を持つものもあります。

このように、原料米、産地、蒸留方法、熟成など、様々な要素が複雑に絡み合い、米焼酎の味わいを決定づけます。そのため、甘くフルーティーなものから、力強いコクのあるもの、すっきりとした飲み口のものまで、実に多種多様な米焼酎が存在します。まさに、奥深い世界が広がっていると言えるでしょう。自分好みの米焼酎を探求する楽しみは尽きることがなく、きっとお気に入りの一杯が見つかるはずです。

主な産地と銘柄

米焼酎といえば、まず熊本県南部の人吉盆地が思い浮かびます。この地域で作られる球磨焼酎は、長い歴史と伝統を誇り、高い品質で広く知られています。球磨焼酎の特徴は、米、米麹、水だけを使い、昔ながらの甕壺仕込みでじっくりと醸造されるところにあります。甕壺の中でゆっくりと発酵が進むことで、まろやかで深みのある味わいが生まれます。

人吉盆地特有の温暖な気候と清らかな水も、球磨焼酎の美味しさを支える重要な要素です。良質な米作りに適したこの土地で育った米と、地下から湧き出る清冽な水が出会い、芳醇な香りが広がる焼酎へと姿を変えます。

熊本県以外にも、米どころとして名高い秋田県や新潟県でも、素晴らしい米焼酎が数多く作られています。これらの地域では、酒造りに適した良質な米が豊富に収穫されます。日本酒造りで培われた技術と経験を活かし、それぞれの土地の風土や水、米の個性を最大限に引き出した、個性豊かな米焼酎が生まれています。

例えば、秋田県では、地元産の米を使い、低温発酵でじっくりと仕込んだ、すっきりとした飲み口と華やかな香りが特徴の米焼酎が人気です。また、新潟県では、淡麗な味わいの日本酒造りで有名な蔵元が、その技術を応用して、上品で繊細な味わいの米焼酎を造っています。

このように、それぞれの地域で、その土地ならではの米焼酎が造られています。産地による味わいの違いを飲み比べてみることで、米焼酎の世界をより深く楽しむことができるでしょう。

| 産地 | 特徴 | 原料・製法 |

|---|---|---|

| 熊本県人吉盆地(球磨焼酎) | まろやかで深みのある味わい | 米、米麹、水。甕壺仕込み。温暖な気候と清らかな水。 |

| 秋田県 | すっきりとした飲み口と華やかな香り | 地元産米、低温発酵 |

| 新潟県 | 上品で繊細な味わい | 酒造りの技術を応用、淡麗な日本酒の蔵元が製造 |

風味の違い

米焼酎は、造り方によって味わいが大きく変わります。その違いを生み出す大きな要因の一つが蒸留方法です。大きく分けて減圧蒸留と常圧蒸留の二種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。

減圧蒸留は、文字通り圧力を下げた状態で蒸留を行う方法です。低い温度で蒸留を行うため、お米本来の繊細な香りが残りつつも、刺激の少ない穏やかな風味を引き出せます。口当たりも柔らかく、すっきりとした飲み口が特徴です。初心者の方や、お酒の香りが苦手な方にもおすすめです。まるで澄み切った空気を思わせるような、軽やかな味わいが楽しめます。

一方、常圧蒸留は、大気圧のもとで行う昔ながらの蒸留方法です。高い温度で蒸留するため、お米の成分がより複雑に変化し、力強く深い味わいが生まれます。原料であるお米の香りがしっかりと感じられ、コクと深み、そして芳醇な香りが口いっぱいに広がります。まるで大地の恵みを感じさせるような、重厚な味わいが魅力です。

さらに、蒸留方法だけでなく、熟成期間も米焼酎の味わいを左右する重要な要素です。蒸留したばかりの新しい米焼酎は、荒々しさや角がありますが、熟成が進むにつれて、角が取れまろやかさが増していきます。長い年月をかけてじっくりと熟成させることで、まろやかさだけでなく、複雑で奥深い風味も生まれます。まるで時が熟成させた芸術作品のように、深い味わいを堪能できます。

このように、蒸留方法や熟成期間の違いによって、米焼酎は実に様々な表情を見せてくれます。それぞれの個性を持つ米焼酎を飲み比べて、自分好みの味わいを見つける楽しみも、米焼酎の魅力の一つと言えるでしょう。

| 項目 | 減圧蒸留 | 常圧蒸留 |

|---|---|---|

| 蒸留温度 | 低温 | 高温 |

| 風味 | 繊細な香り、穏やか、すっきり | 力強く深い味わい、コクと深み、芳醇な香り |

| 口当たり | 柔らかい | 重厚 |

| その他 | 初心者、お酒の香りが苦手な方におすすめ | 原料の米の香りがしっかり |

| 熟成 | 熟成期間が長いとまろやかになり、複雑で奥深い風味になる | 熟成期間が長いとまろやかになり、複雑で奥深い風味になる |

楽しみ方

米焼酎は、その豊かな風味と多彩な楽しみ方で、多くの人を魅了するお酒です。米の旨味と麹の香り、そして滑らかな口当たりは、様々な飲み方でそれぞれの個性を発揮します。

まず、米焼酎本来の味をじっくりと味わいたい方には、ストレートがおすすめです。常温でゆっくりと味わうことで、米の甘味や麹の香りが口いっぱいに広がり、深い満足感を得られます。丁寧に造られた米焼酎であればこそ楽しめる、贅沢な飲み方と言えるでしょう。

冷たくスッキリと楽しみたい時には、ロックや水割りが最適です。氷を入れたグラスに注ぐロックは、キリッとした冷たさと共に、米焼酎のクリアな味わいを引き立てます。水で割ることで、アルコール度数が下がり、より飲みやすくなるだけでなく、隠れていた繊細な香りも楽しめます。暑い季節や、食事と共に楽しむ際にぴったりの飲み方です。

一方、寒い季節や、疲れた体を温めたい時には、お湯割りがおすすめです。温められたお湯と混ざることで、米焼酎の香りが一層引き立ち、ふくよかな風味を感じられます。また、体も温まり、リラックス効果も期待できます。お湯の温度や量を調整することで、自分好みの味わいに仕上げる楽しみも味わえます。

近年では、米焼酎を使ったカクテルも人気を集めています。様々な果物や香草と組み合わせることで、全く新しい風味を生み出し、若い世代を中心に楽しまれています。梅や柚子といった日本の伝統的な果物だけでなく、柑橘系の果物や様々な種類のベリーなど、組み合わせは無限大です。創造性を活かして、自分だけのオリジナルカクテルを生み出すのも楽しいでしょう。

このように、米焼酎は、温度や割り方を変えるだけで、様々な表情を見せてくれる奥深いお酒です。それぞれの飲み方を試し、自分に合ったスタイルを見つけることで、米焼酎の新たな魅力を発見できることでしょう。

| 飲み方 | 説明 | おすすめの場面 |

|---|---|---|

| ストレート | 米の甘味や麹の香りを楽しめる。 | 米焼酎本来の味をじっくり味わいたい時 |

| ロック | キリッとした冷たさとクリアな味わい。 | 冷たくスッキリと楽しみたい時、暑い季節、食事と共に |

| 水割り | アルコール度数が低く、飲みやすい。繊細な香りも楽しめる。 | 冷たくスッキリと楽しみたい時、暑い季節、食事と共に |

| お湯割り | 香りが引き立ち、ふくよかな風味。体を温める効果も。 | 寒い季節、疲れた体を温めたい時 |

| カクテル | 果物や香草と組み合わせ、様々な風味を楽しめる。 | 新しい風味を楽しみたい時 |

最近の傾向

近頃は、焼酎全体で飲みやすさを大切に、すっきりとした味わいのものが人気を集めています。米焼酎もこの流れの中にあります。これまでの米焼酎といえば、どっしりとした重みと深い味わいが主流でした。しかし、健康への関心が高まったり、若い人たちを中心に軽く飲めるお酒が好まれるようになったことから、果物のような香りの良い、飲みやすい米焼酎が増えてきました。

このような新しいタイプの米焼酎は、今まで焼酎を飲まなかった人たちの間でも受け入れられ、米焼酎の愛飲者を増やすことに貢献しています。例えば、ロックや水割りで飲むのはもちろんのこと、炭酸水で割ったり、カクテルのベースにしたりと、様々な楽しみ方が広がっています。また、食事との相性も良く、和食だけでなく、洋食や中華など、様々な料理と合わせることができます。特に、フルーティーな米焼酎は、フルーツを使ったデザートやチーズなどとも相性が良いため、食後酒としても楽しむことができます。

一方、昔ながらの製法で造られる、濃厚で風味豊かな米焼酎も根強い人気があります。じっくりと熟成された米焼酎は、奥深い味わいとまろやかな口当たりが特徴です。お湯割りで温めたり、ぬる燗で楽しむことで、その豊かな香りがより一層引き立ちます。このような伝統的な米焼酎は、日本独自の食文化を支えてきたお酒として、今も多くの人々に愛されています。

飲み比べてみると、それぞれに異なる個性と魅力があることに気づかされます。軽快ですっきりとしたもの、濃厚でコクのあるもの、様々なタイプの米焼酎を楽しむことで、米焼酎の世界の奥深さを知ることができるでしょう。自分に合った好みの米焼酎を見つけるのも楽しみの一つです。

| 種類 | 特徴 | 味わい | 楽しみ方 | 合う料理 |

|---|---|---|---|---|

| 新しいタイプの米焼酎 | 果物のような香りの良い、飲みやすい | 軽快ですっきり | ロック、水割り、炭酸割り、カクテルベース | 和食、洋食、中華、フルーツを使ったデザート、チーズ |

| 伝統的な米焼酎 | 昔ながらの製法、じっくりと熟成 | 濃厚で風味豊か、奥深い味わい、まろやか | お湯割り、ぬる燗 | 和食 |

まとめ

日本の米から生まれる蒸留酒、米焼酎。その奥深い世界は、原料となる米、仕込み水、そして作り手の技が織りなす、多様な味わいに満ちています。米焼酎の特徴は、何と言ってもその原料である米にあります。米の種類や精米歩合によって、出来上がる焼酎の風味は大きく変わります。例えば、精米歩合の高い米を使うと、すっきりとした軽やかな味わいに、反対に低い場合は、米の旨みが凝縮された濃厚な味わいになります。

産地もまた、米焼酎の個性を形作る重要な要素です。熊本県の人吉球磨地方で作られる球磨焼酎は、日本の中でも特に歴史が深く、伝統的な製法が守られていることで知られています。樫樽で熟成させた琥珀色の球磨焼酎は、まろやかな舌触りと芳醇な香りが特徴です。一方、大分県など他の地域でも、それぞれの土地の風土や水、米の特性を活かした、個性豊かな米焼酎が生まれています。それぞれの土地で育まれた米と水が出会い、その土地ならではの焼酎が生まれるのです。

米焼酎の楽しみ方は、実に様々です。ストレートで味わうことで、米本来の旨みや香りを存分に感じることができます。ロックや水割りでは、キリッとした爽快感を楽しめ、お湯割りでは、香りが一層引き立ち、じんわりと身体に染み渡るような温かさを味わえます。また、近年注目されているのが、様々な果物やハーブを漬け込んだ、自家製果実酒です。米焼酎をベースにすることで、果実の風味をより一層引き立てることができます。

このように、米焼酎は、産地や製法、飲み方によって、様々な表情を見せてくれます。飲みやすさを追求した、フルーティで軽やかなタイプから、伝統を守り続ける、重厚でコク深いタイプまで、きっとあなたの好みに合う一杯が見つかるはずです。米焼酎の世界を探求し、その奥深い魅力を堪能してみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原料 | 米 米の種類や精米歩合によって風味が変化 ・精米歩合高:すっきり軽やか ・精米歩合低:濃厚 |

| 産地 | 熊本県人吉球磨地方:球磨焼酎(伝統的製法、樫樽熟成、まろやかで芳醇) 大分県など:それぞれの土地の風土、水、米の特性を活かした個性豊かな焼酎 |

| 飲み方 | ストレート:米本来の旨みと香り ロック・水割り:爽快感 お湯割り:香り高く温かい 自家製果実酒:果実の風味を引き立てる |

| 種類 | フルーティで軽やかなタイプ 重厚でコク深いタイプ |