フロアモルティング:麦芽の伝統製法

お酒を知りたい

先生、「フロアモルティング」って、スコッチの伝統的な製麦方法ですよね?具体的にどんな作業をするんですか?

お酒のプロ

そうだね。「フロアモルティング」は、麦芽を作るための昔ながらのやり方だよ。まず、水を吸わせた大麦を床一面に広げるんだ。そして、発芽が均一になるように、空気を吸わせるんだよ。

お酒を知りたい

ただ床に広げるだけですか?

お酒のプロ

いやいや、それだけじゃないよ。定期的に「モルトマン」と呼ばれる職人がシャベルを使って大麦をかき混ぜるんだ。これはとても重労働で、今ではできる人も少なくなってしまったので、ほとんどの蒸留所では行われていないんだよ。

フロアモルティングとは。

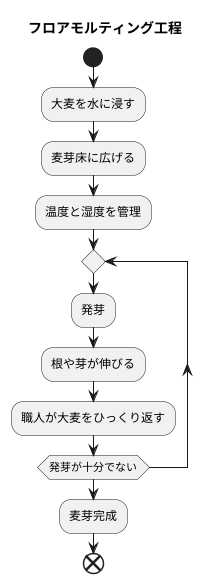

スコッチウイスキー作りで昔ながらの麦芽作りの方法に「フロアモルティング」というものがあります。麦芽を作るには、まず大麦に水を吸わせ、芽を出させます。この時、ムラなく芽が出るように、床一面に大麦を広げ、空気に触れさせます。そして、「モルトマン」と呼ばれる職人が、シャベルを使って大麦を定期的にかき混ぜます。この作業はとても大変な重労働です。今では、フロアモルティングができる職人も少なくなってしまったため、ほとんどの蒸留所ではこの方法を使っていません。

麦芽製造の心臓部

スコッチウイスキーを作る上で欠かせない麦芽作り。その風味や香りの土台を作る重要な工程です。数ある製法の中でも、フロアモルティングは伝統的な手法として知られ、ウイスキーに独特の奥深さを与えます。

まず、厳選された大麦を清らかな水に浸します。これは、眠っていた大麦の生命を呼び覚まし、発芽を促すための大切な儀式です。十分に水を吸った大麦は、まるで生命の息吹を感じさせるかのように膨らみを見せます。

次に、広々とした麦芽床に、浸水した大麦を薄く、丁寧に広げます。まるで農夫が種を蒔くように、一粒一粒に心を込めて。この麦芽床こそが、フロアモルティングの心臓部です。

麦芽床に広げられた大麦は、一定の温度と湿度で管理された環境の中で、ゆっくりと発芽を始めます。この時、大麦の中で酵素が生成され、後の糖化工程で必要なデンプンを糖に変える準備が始まります。

発芽が進むにつれて、大麦から根や芽が伸び始めます。これを均一に成長させることが、風味の良いウイスキーを作る秘訣です。熟練の職人は、数時間ごとに麦芽床に入り、専用の道具を使って大麦を丁寧にひっくり返します。これは、大麦全体に均一に空気を送り込み、発芽を促すとともに、過剰な熱による発芽の暴走を防ぐための重要な作業です。

この地道な作業は、まさに職人の経験と技術の結晶と言えるでしょう。温度や湿度の変化、大麦の状態を五感で見極め、適切なタイミングと方法で麦芽を管理することで、ウイスキーの風味は大きく左右されます。こうして丁寧に育てられた麦芽は、スコッチウイスキーに独特の風味と香りを与え、唯一無二の存在へと昇華させるのです。

人の手が生み出す均一な発芽

麦芽作りにおいて、床芽出しと呼ばれる伝統的な製法では、麦芽職人の技が光ります。芽出し床と呼ばれる広い場所で、麦芽職人は大麦を均一に発芽させるため、こまめな手入れを行います。この工程は、ウイスキーの風味や品質を左右する重要な作業であり、職人の経験と勘が頼りです。

まず、水に浸した大麦を芽出し床に薄く広げます。すると、大麦は徐々に芽を出し始めます。この時、麦芽職人は定期的にシャベルを使って大麦を優しくかき混ぜます。これは、大麦の呼吸を助け、全体に均一に新鮮な空気を供給するためです。同時に、芽が出始めた大麦が絡まり合うのを防ぎ、一つ一つの粒が均一に成長するように促します。

この作業は単純に見えますが、実は非常に繊細な技術が必要です。温度や湿度の微妙な変化、大麦の状態を常に注意深く観察し、適切なタイミングと強さでかき混ぜる必要があります。かき混ぜが足りないと、一部の大麦が発芽しなかったり、カビが生えてしまうことがあります。逆に、かき混ぜすぎると、繊細な芽を傷つけてしまい、発芽を阻害してしまう可能性があります。

熟練した麦芽職人は、長年の経験から培われた勘と五感を頼りに、大麦の状態を見極め、最適な作業を行います。彼らは、大麦の色や香り、手触りなど、様々な情報から、温度や湿度、空気の流れを調整し、均一な発芽を促します。まるで大麦と対話するかのように、職人の手によって丁寧に育てられた麦芽は、高品質なウイスキーの原料となるのです。まさに、彼らのたゆまぬ努力と熟練の技が、ウイスキーの個性を形作っていると言えるでしょう。

| 工程 | 作業内容 | 目的 | リスク | 職人の役割 |

|---|---|---|---|---|

| 大麦の浸水 | 大麦を水に浸す | 発芽を促す | – | – |

| 床芽出し | 水に浸した大麦を芽出し床に薄く広げる | 大麦を発芽させる | – | – |

| かき混ぜ | シャベルを使って大麦を優しくかき混ぜる | 大麦の呼吸を助け、全体に均一に新鮮な空気を供給する 大麦が絡まり合うのを防ぎ、一つ一つの粒が均一に成長するように促す |

かき混ぜ不足:一部の大麦が発芽しなかったり、カビが生える かき混ぜすぎ:繊細な芽を傷つけてしまい、発芽を阻害する |

大麦の色や香り、手触りなど、様々な情報から、温度や湿度、空気の流れを調整し、均一な発芽を促す |

重労働と熟練の技

麦芽を作る工程で、床仕込みと呼ばれる昔ながらの方法は、想像以上の重労働です。 シャベルを使って麦芽を手作業で混ぜ合わせる作業は、見た目以上に大変な労力を必要とします。大量の麦芽を満遍なく混ぜるには、かなりの体力と集中力が必要です。ずっと同じ動きを繰り返すので、腕や肩、腰などへの負担も大きく、体力的にも精神的にもきつい作業です。

また、麦芽の質を決める発芽の状態を正しく判断するには、長年の経験と知識が欠かせません。 温度や湿度、混ぜ合わせる時間などを調整することで、目指す味や香りの麦芽を作り出します。この微妙な調整は、教科書で学ぶだけでなく、実際に五感を使い、長年培ってきた勘によって初めてできるものです。ほんのわずかな変化も見逃さない、職人の鋭い観察力も重要です。

そのため、床仕込みで麦芽を作る技術を持つ職人は、今ではごくわずかになってしまいました。多くの製造所では、作業の効率化や品質の安定化のために機械化が進んでいます。しかし、機械では再現できない、人の手による繊細な作業と、熟練の職人技によって生まれる独特の風味を求める声は、今でも根強く残っています。昔ながらの製法は、機械化が進む現代でも、熟練の職人技によって支えられているのです。 床仕込みで丹念に作られた麦芽は、職人の情熱と技術の結晶と言えるでしょう。

| 工程 | 特徴 | 課題 |

|---|---|---|

| 床仕込み | 昔ながらの製法 シャベルを用いて手作業で麦芽を混ぜる 発芽の状態を判断し、温度や湿度、時間を調整 職人の経験と知識、五感、勘が必要 |

重労働 体力と集中力が必要 腕、肩、腰への負担大 技術を持つ職人が少ない |

時代と共に減少する伝統

床発芽と呼ばれる昔ながらの麦芽作りは、大変な手間暇がかかります。そのため、時代の流れと共に、多くの蒸留所では、機械を使った新しい製麦法へと移行しています。機械化によって、一度にたくさんの麦芽を作れるようになり、作業効率も上がり、費用も抑えられます。

しかし、中には、床発芽という古くからの製法を今でも守り続けている蒸留所もあります。彼らは、床発芽で作った麦芽を使うことで、ウイスキーに他にはない独特の風味が出ると考えています。床の上で麦芽を均一に広げ、人の手で何度もかき混ぜることで、麦芽全体に空気が行き渡り、ゆっくりと均一に発芽が進むからです。機械化された製法では出すことのできない、かすかな甘みや香ばしさ、そして複雑な味わいが生まれます。

床発芽は、まさに職人技とも言える作業です。麦芽の状態を常に注意深く観察し、温度や湿度を調整しながら、発芽をコントロールしなければなりません。この作業には、長年の経験と熟練した技術が必要です。まさに、蒸留所の職人たちの情熱とたゆまぬ努力によって、この伝統的な製法は守られています。

床発芽によって作られるウイスキーは、大量生産されたものとは一線を画す、特別な個性と奥深さを持ちます。それは、まるで職人の魂が込められているかのようです。時代と共に、効率化を求めるあまり、多くの蒸留所が機械化に頼る中、昔ながらの製法にこだわる蒸留所は、ウイスキー本来の味わいを守り続けています。スコッチウイスキーの多様な魅力を支えているのは、こうした伝統を守り続ける蒸留所の存在と言えるでしょう。彼らが作り出すウイスキーは、大量生産では決して真似できない、唯一無二の風味を私たちに届けてくれるのです。

| 製麦法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 床発芽 | 昔ながらの製法。床の上で麦芽を広げ、人の手でかき混ぜる。 | 独特の風味(かすかな甘み、香ばしさ、複雑な味わい)が出る。 | 手間暇がかかる。費用がかかる。一度にたくさんの麦芽を作れない。 |

| 機械化製麦 | 機械を使った新しい製法。 | 一度にたくさんの麦芽を作れる。作業効率が良い。費用が抑えられる。 | 床発芽のような独特の風味は出にくい。 |

希少価値の高いウイスキー

床で麦芽を乾燥させるという昔ながらの製法で作られたウイスキーは、近頃では大変珍しくなりました。そのため、ウイスキーを愛する人々にとって、この製法で作られたウイスキーは特別な思い入れのあるお酒となっています。床で乾燥させるということは、人の手によって麦芽を丁寧にひっくり返し、均一に乾燥させる必要があります。手間暇がかかるこの製法は、今では限られた蒸留所でのみ行われています。

機械による乾燥と異なり、床での乾燥は自然の風と人の手が加わることで、麦芽に独特の風味を与えます。大地の香りを吸い込んだ麦芽は、発酵、蒸留を経て、芳醇な香りと深い味わいのウイスキーへと姿を変えます。それは、他のウイスキーでは味わえない、唯一無二のものです。大量生産が難しいという点も、このウイスキーの希少価値を高めています。

この製法で作られたウイスキーは、まさに職人の技と情熱の結晶と言えるでしょう。限られた場所でしか手に入らないため、希少なウイスキーを求める人々にとっては、喉から手が出るほど欲しいお酒となっています。入手困難なウイスキーを、ついに手に入れて口に含んだ時の感動は、筆舌に尽くしがたいものです。琥珀色の液体は、舌の上で複雑な香りと味わいを織りなし、深い余韻を残します。それは、まさに至福のひとときと言えるでしょう。

ウイスキー愛好家にとって、この製法で作られたウイスキーを味わうことは、一つの大きな目標と言えるかもしれません。その奥深い味わいは、ウイスキーの歴史と伝統を感じさせ、飲む人々を魅了してやみません。そして、その希少性もまた、このウイスキーの魅力をさらに高めているのです。いつの日か、この貴重なウイスキーを味わう機会があれば、その芳醇な香りと深い味わいをじっくりと堪能し、至高の体験を心に刻みたいものです。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 製法 | 床乾燥(人の手で麦芽をひっくり返す昔ながらの製法) |

| 希少性 | 大変珍しく、限られた蒸留所でのみ製造 |

| 風味 | 自然の風と人の手が加わることで、大地の香りを吸い込んだ麦芽が、芳醇な香りと深い味わいを生み出す |

| 価値 | ウイスキー愛好家にとって特別な思い入れがあり、希少価値も高い |

| 感想 | 複雑な香りと味わいで、深い余韻を残す至福の体験 |

未来への継承

スコッチウイスキーを語る上で欠かせない製法、それが床で麦芽を乾燥させるフロアモルティングです。機械化が進む現代においても、この古くからの手法は、スコッチウイスキー特有の風味を生み出す重要な役割を担っています。まさにスコッチウイスキーの歴史と伝統を象徴する、かけがえのない製法と言えるでしょう。

この貴重なフロアモルティングの技術を未来へと繋いでいくためには、何よりもまず熟練の職人であるモルトマンの育成が不可欠です。モルトマンは、麦芽の成長具合を五感で見極め、天候に合わせて床の上で麦芽を丁寧に混ぜ返し、乾燥させていきます。長年の経験と勘によって培われた熟練の技があってこそ、均一に乾燥させ、雑味のない高品質な麦芽を作り出すことができるのです。彼らの持つ技術と知識を次の世代へ確実に伝えていくことが、未来のスコッチウイスキーを守ることへと繋がります。

また、伝統的な製法への理解を広めることも同様に重要です。ウイスキーを愛する人々はもちろん、そうでない人々にも、フロアモルティングの奥深さや、それによって生み出されるウイスキーの独特の風味の魅力を伝えていく必要があります。製造過程の苦労やこだわりを知ることで、ウイスキーへの appreciation がより一層深まり、この伝統を守り続ける意義を共有することに繋がるでしょう。様々な場所で体験会やセミナーなどを開催し、多くの人々にフロアモルティングについて知ってもらう機会を増やすことが大切です。

私たちは、未来の世代にもフロアモルティングによって作られたウイスキーの奥深い味わいを愉しんでもらえるよう、この伝統を守り、技術を継承していく責任を担っています。単なるお酒の製造という枠を超え、歴史と文化を未来へ繋ぐという大きな使命を胸に、これからも尽力していく必要があるでしょう。

| スコッチウイスキーのフロアモルティングの重要性と未来への継承 |

|---|

| フロアモルティングは、スコッチウイスキー特有の風味を生み出す伝統的な製法であり、その歴史と伝統を象徴するかけがえのないものである。 |

| 熟練の職人であるモルトマンの育成が不可欠である。モルトマンは、長年の経験と勘によって、麦芽の成長具合を見極め、天候に合わせて丁寧に混ぜ返し乾燥させ、高品質な麦芽を作り出す。彼らの技術と知識を次の世代へ確実に伝えていくことが、未来のスコッチウイスキーを守ることへと繋がる。 |

| 伝統的な製法への理解を広めることも重要である。ウイスキー愛好家だけでなく、そうでない人々にも、フロアモルティングの奥深さや、それによって生み出されるウイスキーの独特の風味の魅力を伝える必要がある。製造過程の苦労やこだわりを知ることで、ウイスキーへの appreciation がより一層深まり、この伝統を守り続ける意義を共有することに繋がる。様々な場所で体験会やセミナーなどを開催し、多くの人々にフロアモルティングについて知ってもらう機会を増やすことが大切。 |

| 未来の世代にもフロアモルティングによって作られたウイスキーの奥深い味わいを愉しんでもらえるよう、この伝統を守り、技術を継承していく責任を担っている。単なるお酒の製造という枠を超え、歴史と文化を未来へ繋ぐという大きな使命を胸に、これからも尽力していく必要がある。 |