ウイスキーの熟成:マリッジとは?

お酒を知りたい

先生、ウイスキーの『マリッジ』ってどういう意味ですか?結婚と何か関係があるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。確かにウイスキーの『マリッジ』は結婚と同じように『混ぜ合わせる』という意味で使われているんだよ。ウイスキーの世界では、違う種類の原酒を混ぜ合わせた後、タンクの中でしばらく寝かせることを指すんだ。

お酒を知りたい

混ぜて寝かせる…どうしてそんなことをするんですか?

お酒のプロ

それはね、時間をかけることでそれぞれの原酒の個性がうまく混ざり合って、より深い味わいになるからなんだ。まるで結婚して夫婦が一つになるようにね。だから、色々なウイスキーでこの『マリッジ』という技法が使われているんだよ。

マリッジとは。

お酒の用語で「マリッジ」というものがあります。本来は「結婚」という意味ですが、ウイスキーの世界では、いくつかの原酒を混ぜ合わせた後、しばらく貯蔵しておくことを指します。時間を置くことで、原酒が互いに馴染み、味が安定するのです。複数の蒸留所で作られたウイスキーを混ぜ合わせるブレンデッドウイスキーや、同じモルトウイスキーでも複数の蒸留所のものを混ぜ合わせるバッテッドモルトなどでよく行われますが、最近は、一つの蒸留所で作ったモルトウイスキーであるシングルモルトでも、このマリッジを行うことが多くなっています。

結婚とウイスキー

お酒の世界、とりわけ蒸留酒の世界では「結婚」という言葉が特別な意味で使われます。これは人生における結婚とは異なり、複数の種類の原酒を混ぜ合わせ、一定期間一緒に寝かせる工程を指します。

まるで人と人との関係のように、それぞれ異なる個性を持った原酒たちが、時間をかけてゆっくりと混ざり合い、互いの個性を尊重しながら、調和のとれた味わいへと変化していく様を結婚に例えているのです。

この「結婚」と呼ばれる工程では、それぞれの原酒が持っていた際立った特徴は薄れていきますが、代わりに全体としてまとまりのある、より深い味わいが生まれます。これは、夫婦が共に暮らし、長い年月をかけて絆を深め、円熟した夫婦関係を築いていく過程とよく似ています。互いの角が取れ、穏やかながらも深い愛情で結ばれていくように、ウイスキーも「結婚」という過程を経て、より洗練された、奥行きのある風味へと成熟していくのです。

この熟成期間は、短いものでは数週間、長いものでは数ヶ月、時には数年にも及びます。まるでじっくりと時間をかけて夫婦の絆が深まっていくように、ウイスキーも静かに眠る樽の中でゆっくりと変化を遂げ、最終的に私たちが味わう一杯へと昇華していきます。この熟成期間の長さや貯蔵されている環境の良し悪しは、最終的な味わいに大きな影響を与えます。気温や湿度の変化、樽の材質や大きさなど、様々な要因が複雑に絡み合い、唯一無二の味わいを生み出すのです。

絶妙な割合でブレンドされた原酒が、静かな樽の中で長い時間を経て変化していく様は、まさに神秘的と言えるでしょう。それはまるで、様々な経験を積み重ね、人生の深みを増していく人間の成長過程を見ているかのようです。そして、最終的に私たちの手元に届く一杯のウイスキーは、まさにその長い時間と、作り手の情熱、そして自然の恵みが凝縮された、かけがえのないものなのです。

| 用語 | 説明 | お酒における意味 |

|---|---|---|

| 結婚 | 人生における結婚 | 複数の種類の原酒を混ぜ合わせ、一定期間一緒に寝かせる工程 |

| 夫婦が共に暮らし、長い年月をかけて絆を深め、円熟した夫婦関係を築いていく過程 | 原酒が混ざり合い、互いの個性を尊重しながら、調和のとれた味わいへと変化していく過程 | |

| 熟成期間 | 夫婦の絆が深まっていく時間 | 数週間〜数年。原酒が樽の中でゆっくりと変化を遂げる期間 |

| 最終結果 | 円熟した夫婦関係 | 洗練された、奥行きのある風味のウイスキー |

混ぜ合わせる目的

ウイスキーづくりにおいて、混ぜ合わせる工程は「マリッジ」と呼ばれ、重要な意味を持ちます。この工程の目的は、異なる蒸留所で作られた原酒や、同じ蒸留所でも異なる樽で熟成された原酒を混ぜ合わせ、それぞれの持ち味を一つにまとめることにあります。

単一の原酒では出せない、奥深く複雑な風味を造り出すことが、マリッジの大きな目的の一つです。それぞれの原酒が持つ、香りや味わいの個性を組み合わせることで、互いに響き合い、多様な香りと味わいの調和が生まれます。まるでオーケストラのように、様々な楽器がそれぞれの音色を奏で、美しいハーモニーを織りなすように、複数の原酒が組み合わさり、唯一無二の味わいを生み出します。

マリッジは、それぞれの原酒の長所を生かし、短所を補う役割も担います。ある原酒の華やかな香りを際立たせつつ、別の原酒でコクと深みを加えるなど、それぞれの個性を尊重しながら、互いに足りない部分を補完することで、全体として調和のとれた、より完成度の高いウイスキーが出来上がります。

さらに、安定した品質を保つことも、マリッジの重要な目的です。ウイスキーの熟成は、樽の種類や保管場所の環境など、様々な要因に影響を受けます。そのため、同じ蒸留所で同じように作られた原酒でも、樽ごとに熟成の進み具合や味わいにばらつきが生じることがあります。マリッジによって複数の原酒を混ぜ合わせることで、このばらつきを均一化し、常に一定の品質を維持することが可能になります。こうして、いつでも同じように香り高く、味わい深いウイスキーを楽しむことができるのです。

| 工程 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| マリッジ (混ぜ合わせ) | 異なる原酒の持ち味を一つにまとめる | 奥深く複雑な風味の創造 |

| 単一の原酒では出せない多様な香りと味わいの調和を生み出す | オーケストラのように、様々な原酒がハーモニーを奏でる | |

| 原酒の長所を生かし、短所を補う | 個性を尊重しつつ、互いに足りない部分を補完し、完成度の高いウイスキーを作る | |

| 安定した品質を保つ | 熟成によるばらつきを均一化し、一定の品質を維持する |

種類ごとの違い

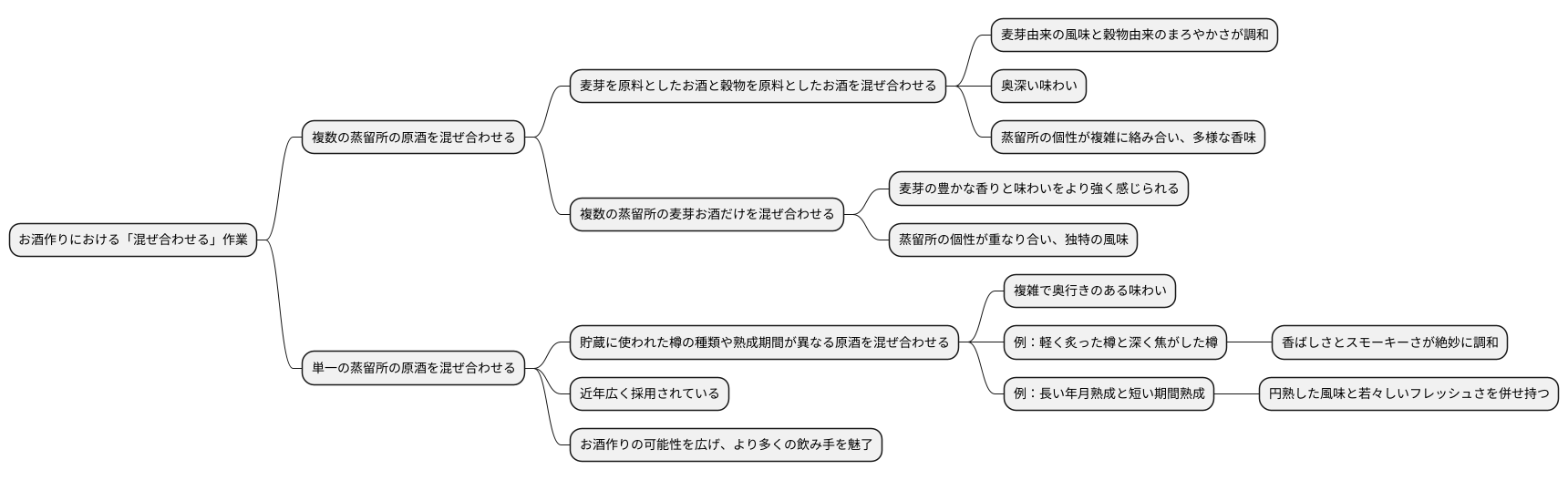

お酒作りにおける「混ぜ合わせる」作業は、いくつかの種類に分けられます。大きくは、様々な蒸留所で作られた複数の種類の原酒を混ぜ合わせるものと、単一の蒸留所で作られた原酒を混ぜ合わせるものの二つがあります。

複数の蒸留所で作られた原酒を混ぜ合わせるものとしては、まず、麦芽を原料としたお酒と穀物を原料としたお酒を混ぜ合わせるものがあります。これは、麦芽由来の風味と穀物由来のまろやかさが調和し、奥深い味わいを生み出します。それぞれの蒸留所の個性が複雑に絡み合い、多様な香味を楽しむことができます。次に、複数の蒸留所の麦芽お酒だけを混ぜ合わせるものがあります。こちらは、麦芽の豊かな香りと味わいをより強く感じられるのが特徴です。様々な蒸留所の麦芽お酒が持つ個性が重なり合い、独特の風味を生み出します。

近年注目されているのは、単一の蒸留所で造られたお酒を混ぜ合わせる手法です。同じ蒸留所であっても、貯蔵に使われた樽の種類や熟成期間が異なれば、お酒の風味も微妙に変化します。これらの異なる風味を持つお酒を混ぜ合わせることで、単一の蒸留所でありながら、驚くほど複雑で奥行きのある味わいを実現できます。例えば、軽く炙った樽で熟成させたお酒と、深く焦がした樽で熟成させたお酒を混ぜ合わせれば、香ばしさとスモーキーさが絶妙に調和したお酒が生まれます。また、長い年月熟成させたお酒と短い期間熟成させたお酒を混ぜ合わせることで、円熟した風味と若々しいフレッシュさを併せ持つお酒を造り出すことも可能です。このように、単一の蒸留所のお酒であっても、混ぜ合わせることで多様な味わいを表現できるため、近年、この手法は広く採用されています。これは、お酒作りの可能性を広げ、より多くの飲み手を魅了する新たな手法と言えるでしょう。

味わいの変化

お酒を混ぜ合わせることで、味わいはどのように変わるのでしょうか? これは、異なる個性を混ぜ合わせることで生まれる、まるで音楽のハーモニーのような変化です。それぞれの原酒が持つ、香りや味わいの特徴が複雑に絡み合い、単独では決して到達できない、新たな境地へと誘います。

まず、香りについて考えてみましょう。異なるお酒を混ぜることで、それぞれの香りが融合し、より複雑で奥行きのある香りが生まれます。例えば、華やかな果実の香りを放つお酒と、深く燻されたような香りを帯びたお酒を合わせると、果実の甘さと燻製の香りが互いを引き立て合い、より豊かで奥行きのある香りが現れます。まるで、様々な楽器がそれぞれの音色を奏で、美しいハーモニーを織りなすように、それぞれの香りが複雑に絡み合い、新たな香りの世界を創造するのです。

次に、味わいの変化について見てみましょう。甘み、酸味、苦味、辛味といった様々な味わいの要素を持つお酒を組み合わせることで、それらの要素が互いに影響し合い、新たな味わいが生み出されます。例えば、蜂蜜のように甘いお酒と、ピリッと辛いお酒をブレンドすると、甘さと辛さが絶妙なバランスで調和し、まろやかで奥深い味わいが生まれます。これは、まるで、絵の具を混ぜ合わせることで、新しい色が生まれるように、それぞれの原酒が持つ味わいの個性が重なり合い、全く新しい味わいを生み出す魔法のようです。

このように、お酒を混ぜ合わせることで、それぞれの原酒が単独では表現できない、無限の可能性を秘めた、新たな味わいが生まれます。これは、異なる素材を組み合わせることで、全く新しい料理が生まれることと似ています。それぞれの素材が持つ個性を活かしながら、それらを組み合わせることで、単独では決して味わえない、新たな美味しさを発見できるのです。お酒を混ぜ合わせる技術は、まさに、無限の組み合わせの中から、最高のハーモニーを探求する、芸術とも言えるでしょう。

| 要素 | 変化 | 例 |

|---|---|---|

| 香り | 異なる香りが融合し、複雑で奥行きのある香りが生まれる。 | 果実の香りのするお酒 + 燻製の香りのするお酒 = 豊かで奥行きのある香り |

| 味わい | 甘み、酸味、苦味、辛味などが互いに影響し合い、新たな味わいが生み出される。 | 甘いお酒 + 辛いお酒 = まろやかで奥深い味わい |

熟成期間の影響

お酒の組み合わせによって新たな味わいを生み出す熟成、これはお酒造りの重要な工程です。特にウイスキーのように複数の原酒を混ぜ合わせる場合、熟成期間の長さは最終的な風味を大きく左右します。

熟成期間が短いと、それぞれの原酒が持つ個性が強く主張し、荒々しい味わいになります。例えば、ピート香が際立つ原酒とフルーティーな原酒を組み合わせた場合、短い熟成期間ではそれぞれの香りがぶつかり合い、調和が取れないことがあります。まるで異なる楽器がバラバラに演奏しているような状態で、全体の味わいに角が立ち、飲みにくさを感じるかもしれません。

反対に、熟成期間が長すぎると、原酒同士が完全に馴染みすぎて、それぞれの個性が薄れてしまいます。これは、長い時間をかけて角が取れ、滑らかで落ち着いた味わいになる一方で、個々の原酒の特徴が失われ、均一な味わいになりかねません。様々な楽器が美しく調和したオーケストラの演奏が、最終的には一つの音色のように聞こえてしまうようなイメージです。

では、最適な熟成期間はどのように決まるのでしょうか?それは使用する原酒の種類や目指すお酒の性格によって大きく異なります。濃厚な味わいを求めるのか、それとも軽やかで爽やかな味わいを求めるのか。それぞれの原酒が持つ風味や熟成の進み具合を見極め、絶妙なバランスを見つけることが重要です。

長年の経験と知識を持つ熟練の職人は、原酒の個性を最大限に引き出しつつ、調和のとれた深い味わいを生み出すために、最適な熟成期間を判断します。まるで指揮者がオーケストラをまとめ上げるように、熟練の技と繊細な感覚が求められる工程なのです。

| 熟成期間 | 味わい | イメージ |

|---|---|---|

| 短い | 原酒の個性が強い、荒々しい、角が立つ、飲みにくい | 異なる楽器がバラバラに演奏 |

| 長い | 原酒同士が馴染みすぎる、個性が薄い、滑らか、落ち着いた、均一 | オーケストラの演奏が一つの音色 |

| 最適 | 原酒の個性を引き出しつつ、調和のとれた深い味わい | 指揮者がオーケストラをまとめ上げる |

これからの展望

近ごろ、お酒を好む人々の好みはますます多様になってきています。特にウイスキーの世界では、これまで以上に個性的な風味を求める声が大きくなっています。そんな中、異なる樽で熟成された原酒を混ぜ合わせる「マリッジ」という技法は、まさに無限の可能性を秘めています。いくつもの原酒を組み合わせることで、実に様々な風味を生み出すことができるからです。人々の多様な好みに応えるために、このマリッジは今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。

ウイスキー造りにおいては、これまで以上に複雑で繊細な味わいを求める挑戦が始まっています。また、革新的なマリッジの技術開発も活発になってきています。たとえば、熟成年数の異なる原酒を組み合わせたり、異なる種類の樽で熟成された原酒を混ぜ合わせたりと、様々な試みがなされています。同時に、ウイスキーを愛する人々の知識も深まっており、マリッジの重要性について、より深く理解する人が増えています。

ウイスキー造りの奥深さを探求し、新しい価値を生み出すために、マリッジは欠かせないものとなるでしょう。ウイスキーの未来を彩る重要な要素として、マリッジの進化には大きな期待が寄せられています。例えば、人工知能を活用したマリッジ技術の開発や、消費者の好みに合わせたオーダーメイドのウイスキー作りなど、様々な可能性が考えられます。これまで以上に多様なウイスキーが生まれることで、人々はお酒を飲む楽しみをさらに深く味わうことができるようになるでしょう。また、地方の小さな蒸留所が独自のマリッジ技術によって個性的なウイスキーを生み出し、地域経済を活性化させるといった動きも期待されます。このように、マリッジはウイスキー業界全体を盛り上げ、未来をより豊かなものにしていく力を持っているのです。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| ウイスキーのトレンド | 多様な風味への需要増加 |

| マリッジの役割 |

|

| マリッジ技術の革新 |

|

| マリッジの効果 |

|