多様な乳酸発酵:ヘテロ乳酸発酵とは

お酒を知りたい

先生、『ヘテロ乳酸発酵』って言葉が出てきたのですが、どういう意味でしょうか?

お酒のプロ

良い質問だね。ヘテロ乳酸発酵は、ブドウ糖から乳酸だけでなく、エタノールや二酸化炭素も一緒に作られる発酵だよ。お酒作りでよく使われるんだ。

お酒を知りたい

乳酸だけではないんですね!つまり、お酒になるエタノールも同時に作られるから、お酒作りに役立つということですか?

お酒のプロ

その通り!ヘテロ乳酸発酵は、乳酸を作るホモ乳酸発酵とは違って、様々な物質を生み出すところがポイントなんだ。だから、お酒の種類によっては、このヘテロ乳酸発酵が重要な役割を果たすんだよ。

ヘテロ乳酸発酵とは。

お酒を作る時に出てくる『ヘテロ乳酸発酵』という言葉について説明します。乳酸発酵には、同じ種類の乳酸を作る『ホモ型』と、乳酸以外にも色々なものを作る『ヘテロ型』の二種類があります。ホモ乳酸発酵では、ブドウ糖から乳酸だけが作られます。

乳酸発酵の種類

糖を分解して乳酸を作り出す過程を乳酸発酵といいます。乳酸発酵には、主に二つの種類があります。一つはホモ乳酸発酵、もう一つはヘテロ乳酸発酵です。

ホモ乳酸発酵は、ブドウ糖などの糖から乳酸のみを作り出す発酵です。まるでブドウ糖が乳酸に姿を変えるかのように、他の物質はほとんど生み出されません。この発酵は、乳酸菌などの微生物によって行われます。例えば、ヨーグルトやチーズを作る際に、牛乳に乳酸菌を加えると、乳酸菌がホモ乳酸発酵を行い、牛乳に含まれる糖を分解して乳酸を作り出します。これにより、牛乳は酸っぱくなり、独特の風味と粘りが生まれます。漬物作りにも、このホモ乳酸発酵が利用されています。野菜に含まれる糖が乳酸菌によって乳酸に変わり、酸味のある保存食が出来上がります。

一方、ヘテロ乳酸発酵は、乳酸だけでなく、エタノール(お酒の成分)や二酸化炭素なども一緒に作り出す発酵です。こちらは、ホモ乳酸発酵とは異なり、様々な種類の物質が同時に生成されるのが特徴です。この発酵に関わる微生物も、ホモ乳酸発酵とは異なる種類のものがいます。例えば、日本酒やビールなどの醸造においては、酵母がヘテロ乳酸発酵を行い、糖からエタノールと二酸化炭素を作り出します。この二酸化炭素が、ビールの泡やシャンパンの泡立ちを生み出しているのです。また、パン作りにおいても、酵母がヘテロ乳酸発酵によって二酸化炭素を発生させ、パン生地を膨らませる役割を担っています。このように、ホモ乳酸発酵とヘテロ乳酸発酵は、それぞれ異なる特徴を持つため、食品によって使い分けられています。それぞれの発酵の仕組みを理解することで、食品の製造過程や風味の秘密が見えてきます。

| 項目 | ホモ乳酸発酵 | ヘテロ乳酸発酵 |

|---|---|---|

| 生成物 | 乳酸のみ | 乳酸、エタノール、二酸化炭素など |

| 微生物 | 乳酸菌など | 酵母など |

| 食品例 | ヨーグルト、チーズ、漬物 | 日本酒、ビール、パン |

ヘテロ乳酸発酵の仕組み

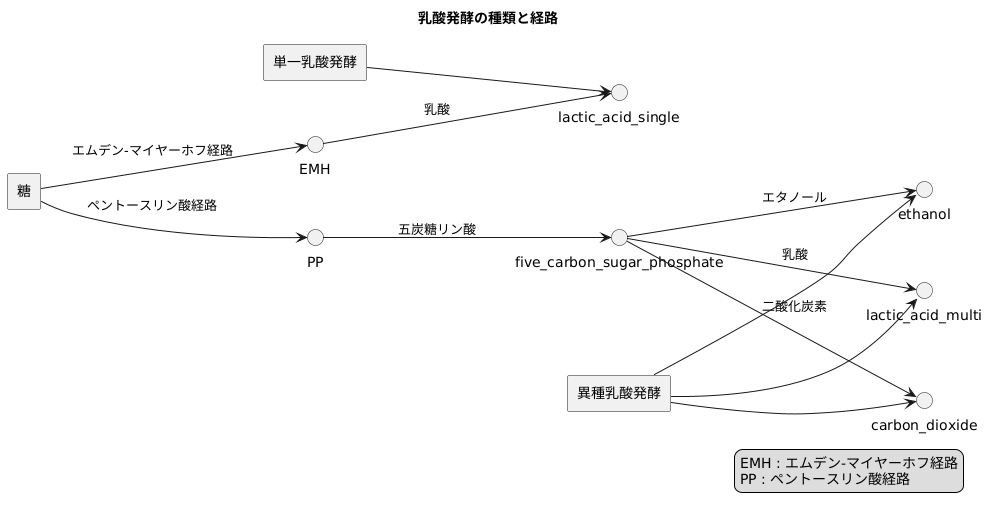

お酒造りに欠かせない微生物の働き、中でも乳酸菌による発酵には様々な種類があります。よく知られる乳酸発酵には、同じ種類の乳酸だけを作る単一乳酸発酵と、乳酸以外にも様々な物質を作る混合乳酸発酵があります。この混合乳酸発酵こそが、今回の主題である異種乳酸発酵です。

異種乳酸発酵は、単一乳酸発酵とは異なる複雑な過程を経て行われます。単一乳酸発酵では、糖を分解する代表的な経路であるエムデン-マイヤーホフ経路を通じて、糖がピルビン酸と呼ばれる物質に変換され、その後、乳酸へと変化します。この時、乳酸以外の物質はほとんど作られません。まるで一直線に目的地へ向かうように、糖から乳酸へと変化していくのです。

一方、異種乳酸発酵では、ペントースリン酸経路と呼ばれる、また別の経路が用いられます。この経路では、糖はまず五炭糖リン酸と呼ばれる物質に変換されます。五炭糖とは炭素原子を五つ持つ糖のことで、この五炭糖リン酸を起点として、様々な反応が枝分かれしていくのです。まるで寄り道や分岐点の多い複雑な道のりを進むように、様々な中間物質が生み出されます。そして最終的に、乳酸だけでなく、お酒に含まれるエタノールや、発泡の原因となる二酸化炭素なども同時に生成されるのです。

このように、異種乳酸発酵は単一乳酸発酵に比べて複雑な経路をたどるため、より多様な生成物が生まれます。この多様な生成物こそが、お酒の種類や風味を豊かにする鍵となっているのです。例えば、乳酸は酸味やコクを与え、エタノールは風味や香りに影響し、二酸化炭素は爽快な泡立ちを生み出します。異種乳酸発酵は、微生物の巧みな技によって、私たちの食卓を彩る様々な風味を生み出していると言えるでしょう。

ヘテロ乳酸発酵を行う微生物

様々な食品の製造や風味付けに欠かせない「異種乳酸発酵」は、乳酸だけでなく、酢酸やエタノール、二酸化炭素なども同時に作り出す発酵です。この発酵を行う微生物は、私たちの生活に深く関わっています。

代表的なのは、乳酸菌の一種です。中でも、ロイコノストック属の菌は、漬物やキムチなどの発酵食品で活躍しています。これらの菌は、野菜に含まれる糖を分解し、乳酸を作り出すことで酸味を与え、同時に他の副産物も生成することで独特の風味を生み出します。ロイコノストック属が作り出す独特の香りは、食品の美味しさを引き立てます。また、オエノコッカス属の菌は、ワインの製造過程で重要な役割を果たします。ブドウに含まれる糖を分解し、乳酸や他の成分を作り出すことで、ワインに複雑な風味やコクを与えます。ワインの味わいの奥深さは、これらの菌の働きによるものと言えるでしょう。

乳酸菌以外にも、異種乳酸発酵を行う微生物が存在します。例えば、特定の種類の酵母は、パンや酒類の製造に利用されています。パン生地作りでは、酵母が糖を分解して二酸化炭素を発生させることで生地が膨らみます。同時に生成されるエタノールは加熱によって蒸発し、パン独特の香りを生み出します。また、日本酒やビールなどの醸造酒では、酵母が糖を分解してエタノールを作り出すことで、お酒の風味の基礎を作り上げます。

このように、異種乳酸発酵を行う微生物は、多様な食品の製造に利用され、私たちの食生活を豊かにしています。それぞれの微生物が持つ発酵の特性を理解し、うまく活用することで、様々な風味や香りの食品を作り出すことが可能です。食品の製造だけでなく、これらの微生物の働きをさらに研究することで、新たな食品開発や産業への応用も期待されています。

| 微生物の種類 | 食品への利用 | 生成物と役割 |

|---|---|---|

| ロイコノストック属(乳酸菌) | 漬物、キムチ | 乳酸(酸味)、その他の副産物(独特の風味) |

| オエノコッカス属(乳酸菌) | ワイン | 乳酸、その他の成分(複雑な風味、コク) |

| 特定の種類の酵母 | パン | 二酸化炭素(生地を膨らませる)、エタノール(香り) |

| 特定の種類の酵母 | 日本酒、ビールなどの醸造酒 | エタノール(風味の基礎) |

食品への応用

様々な食品の製造において、独特の風味や保存性を高めるために、ヘテロ乳酸発酵という方法が利用されています。この発酵は、乳酸菌などの微生物が糖を分解する過程で、乳酸だけでなく、酢酸やエタノール、二酸化炭素なども同時に生成するのが特徴です。

例えば、私たちになじみ深い漬物やキムチを考えてみましょう。これらの食品では、野菜に付着している乳酸菌が、野菜に含まれる糖を分解し、ヘテロ乳酸発酵を行います。この発酵によって乳酸が生じることで独特の酸味が加わるだけでなく、同時に生成される酢酸が風味を複雑にし、さらに二酸化炭素が独特の発泡感を生み出します。これにより、保存性が高まり、特有の風味を持つ漬物やキムチが出来上がります。

また、パン作りにおいても、ヘテロ乳酸発酵は重要な役割を担っています。パン生地に含まれるイースト菌は、糖を分解して二酸化炭素を発生させます。この二酸化炭素が生地の中に閉じ込められることで、生地が膨らみ、ふわふわとした食感になります。同時に、ヘテロ乳酸発酵によって生成される酢酸やその他の有機酸、アルコールなどが、パン特有の香ばしい香りと風味を作り出します。

さらに、日本酒やビールなど、一部の酒類の製造にもヘテロ乳酸発酵が利用されています。この発酵によって生じる様々な副産物が、酒の風味を複雑にし、奥行きを与えます。また、生成されるアルコールも酒の度数に影響を与えます。このように、ヘテロ乳酸発酵は、様々な食品の製造において、風味や食感、保存性を向上させる上で欠かせない役割を果たしているのです。

| 食品 | ヘテロ乳酸発酵の効果 | 生成物と役割 |

|---|---|---|

| 漬物・キムチ | 酸味、風味向上、保存性向上、発泡感 | 乳酸(酸味)、酢酸(風味)、二酸化炭素(発泡感) |

| パン | 生地の膨張、香り、風味向上 | 二酸化炭素(膨張)、酢酸、有機酸、アルコール(香り、風味) |

| 日本酒・ビール | 風味向上、アルコール度数向上 | 多様な副産物(風味)、アルコール(度数) |

今後の展望

飲み物や食べ物を造る上で欠かせない技術の一つに、糖を分解して様々な物質を生み出す微生物の働きを利用した発酵があります。中でも、乳酸菌などが行う乳酸発酵は、ヨーグルトや漬物など、私たちの食生活に深く関わっています。乳酸発酵には、乳酸のみを生成するホモ乳酸発酵と、乳酸以外にもエタノールや二酸化炭素などを生成するヘテロ乳酸発酵があります。

近年、このヘテロ乳酸発酵が、様々な分野で注目を集めています。まず、環境問題への意識の高まりから、植物由来の原料から作られるバイオ燃料の開発が盛んです。ヘテロ乳酸発酵によって生成されるエタノールは、まさにうってつけのバイオ燃料の原料となります。さらに、同じく生成される乳酸も、生分解性プラスチックの原料として期待されています。使い捨てプラスチックによる環境汚染が問題となる中、土に還るプラスチックの原料となる乳酸は、まさに救世主となる可能性を秘めていると言えるでしょう。

さらに、ヘテロ乳酸発酵は食料分野以外にも応用できる可能性を秘めています。例えば、特定の香気成分を生成する微生物を用いれば、食品の香りづけに利用できるかもしれません。また、微生物の種類や培養条件を調整することで、様々な有用物質を生産できる可能性も期待されています。

ヘテロ乳酸発酵をより深く理解し、微生物の働きを自在にコントロールできれば、私たちの生活はさらに豊かになるでしょう。環境問題の解決に貢献するだけでなく、新しい食品や材料の開発にもつながる可能性を秘めたヘテロ乳酸発酵は、持続可能な社会を実現するための重要な技術として、今後ますます研究開発が進むと考えられます。

| 乳酸発酵のタイプ | 生成物質 | 応用例 |

|---|---|---|

| ホモ乳酸発酵 | 乳酸 | ヨーグルト、漬物など |

| ヘテロ乳酸発酵 | 乳酸、エタノール、二酸化炭素など | バイオ燃料(エタノール)、生分解性プラスチック(乳酸)、食品香料、その他有用物質 |

まとめ

色々な食品に独特の風味や保存の良さを与える、少し変わったお酒作りに欠かせない技術があります。それが「ヘテロ乳酸発酵」です。これは、乳酸だけでなく、お酒の成分であるエタノールや泡の素になる二酸化炭素も一緒に作り出す方法です。

この働きをする小さな生き物たちは、実は色々な種類がいます。これらが様々な食品作りに活躍しています。例えば、野菜を塩に漬けて作る漬物や、ふっくらと膨らんだパン、そして日本酒やワインなどのお酒まで、私たちの食卓を彩る多くの食品で、このヘテロ乳酸発酵が利用されています。

風味を良くするだけでなく、保存性を高める効果も期待できるため、昔から食品作りには欠かせない技術でした。近頃では、この働きを利用して、環境に優しい燃料や、植物由来のプラスチックを作る研究も進んでいます。

実は、乳酸だけを作る「ホモ乳酸発酵」という方法もあります。しかし、ヘテロ乳酸発酵は、ホモ乳酸発酵とは違う、複雑な変化の過程を経て、様々な物質を作り出す点が特徴です。食品の風味を豊かにするだけでなく、様々な分野での活用が期待される、奥深い発酵方法と言えるでしょう。

これからの研究で、ヘテロ乳酸発酵の隠れた力がもっと明らかになると期待されています。もしかしたら、私たちの生活をさらに豊かにする、新しい発見があるかもしれません。

| 発酵の種類 | 生成物 | 食品への応用 | その他の応用 |

|---|---|---|---|

| ヘテロ乳酸発酵 | 乳酸、エタノール、二酸化炭素 | 漬物、パン、日本酒、ワイン | 環境に優しい燃料、植物由来のプラスチック |

| ホモ乳酸発酵 | 乳酸 | ヨーグルトなど | – |