お酒と嫌気性菌の不思議な関係

お酒を知りたい

先生、『嫌気性菌』って、酸素があると生きていけない菌のことですよね?お酒を作るのに使われるんですよね?

お酒のプロ

うん、いいところに気がついたね。確かに酸素があると生きていけない『嫌気性菌』はお酒作りに関係しているよ。でも、少しだけ正確に言うと、『嫌気性菌』には二つの種類があるんだ。

お酒を知りたい

二つの種類?どういうことですか?

お酒のプロ

一つは、酸素がなくても生きていけるけど、酸素があっても大丈夫な菌。もう一つは、酸素があると生きていけない菌。お酒作りに特に関係するのは、酸素がなくても生きていける菌の方だね。例えば、ヨーグルトを作る乳酸菌や、お酒を作る酵母などがそうだよ。これらは酸素があってもなくても生きられるけど、酸素がない方が活発に活動するんだ。

嫌気性菌とは。

お酒を作る時に関係する微生物の仲間である『嫌気性菌』について説明します。嫌気性菌には二つの種類があります。一つは、酸素があってもなくても育つことができる菌です。乳酸菌や大腸菌などがこの種類に含まれます。もう一つは、酸素があると育つことができない菌です。アセトンブタノール菌やボツリヌス菌などがこの種類に含まれます。

酸素を嫌う菌たち

お酒造りにおいて、酸素を嫌う性質を持つ菌、すなわち嫌気性菌は、なくてはならない存在です。まるで個性豊かな職人たちが集まり、それぞれの持ち味を生かして共同作業をしているかのようです。お酒の種類によって、活躍する菌の種類も異なり、その働きによってお酒の風味や香りが決定づけられます。まさに、嫌気性菌こそがお酒の個性豊かな味わいを生み出す立役者と言えるでしょう。

これらの菌は、酸素に対する耐性によって大きく三つの種類に分けられます。まず、酸素があると生育できない「偏性嫌気性菌」です。彼らは酸素を毒のように感じ、酸素に触れると死んでしまうものもいます。お酒造りの現場では、空気に触れないよう細心の注意を払って扱われます。次に、酸素があってもなくても生育できる「通性嫌気性菌」がいます。彼らは環境に応じて、酸素呼吸と発酵を使い分けます。酸素があるときは酸素呼吸を行い、ないときは発酵によってエネルギーを得ます。まるで器用な職人のように、状況に合わせて柔軟に対応します。最後に、微量の酸素を必要とする「微好気性菌」がいます。彼らは酸素が全くないと生育できませんが、多すぎてもダメという、繊細な性質を持っています。まるで特別な技術を持つ熟練の職人です。

日本酒造りで活躍する酵母は、通性嫌気性菌にあたります。酸素がある環境では盛んに増殖し、酸素がなくなると糖を分解してアルコールと二酸化炭素を作り出します。この働きによって、日本酒独特の風味と香りが生まれます。ビール造りに欠かせないビール酵母も、同じく通性嫌気性菌です。ワイン造りにおいては、ブドウの皮に付着している野生酵母や、人工的に添加される酵母がアルコール発酵を担います。

このように、お酒造りにおいては様々な嫌気性菌が活躍しています。それぞれの菌が持つ個性と、職人の丁寧な作業によって、私たちが楽しむ様々なお酒の個性豊かな味わいが生み出されているのです。

| 菌の種類 | 酸素への耐性 | 特徴 | お酒の例 |

|---|---|---|---|

| 偏性嫌気性菌 | 酸素があると生育できない | 酸素を毒のように感じ、酸素に触れると死滅する種類もいる | – |

| 通性嫌気性菌 | 酸素があってもなくても生育できる | 環境に応じて、酸素呼吸と発酵を使い分ける | 日本酒(酵母) ビール(ビール酵母) ワイン(野生酵母など) |

| 微好気性菌 | 微量の酸素を必要とする | 酸素が全くないと生育できないが、多すぎても生育できない | – |

お酒造りにおける嫌気性菌の役割

お酒造りは、目に見えない小さな生き物たちの働きによって支えられています。その中でも、空気を嫌う性質を持つ嫌気性菌は、お酒の味わいを決定づける上で欠かせない存在です。

特に、酵母と呼ばれる嫌気性菌は、お酒造りの主役と言えるでしょう。酵母は、糖を分解してアルコールと二酸化炭素を作る働きを持っています。この働きによって、お酒に含まれるアルコールの量が決定されます。つまり、お酒のアルコール度数は酵母の働きによって決まるのです。また、酵母の種類によって生成される香りの成分も異なるため、お酒の種類に合わせて様々な酵母が使い分けられています。例えば、日本酒造りに使われる酵母は、フルーティーな香りを生成する種類が好まれる傾向にあります。ワイン造りにおいても、ブドウの種類や目指すワインの風味に合わせて、最適な酵母が選ばれています。

乳酸菌も、お酒造りで重要な役割を担う嫌気性菌です。乳酸菌は糖を分解して乳酸を作り出します。この乳酸は、お酒に酸味や独特の風味を与えます。ヨーグルトのような爽やかな酸味を想像する方もいるかもしれませんが、お酒における乳酸の働きはもっと複雑です。乳酸は、単に酸味を加えるだけでなく、他の微生物の増殖を抑える働きも持っています。これにより、お酒の品質を保ち、腐敗を防ぐ効果が期待できます。日本酒やワイン、ビールなど、様々なお酒造りで、この乳酸菌の働きが利用されています。

このように、お酒造りにおいて、嫌気性菌はそれぞれ異なる役割を担い、複雑に連携することで、私たちが楽しむ様々なお酒の味わいを作り出しているのです。それぞれの微生物の働きを理解し、制御することが、美味しいお酒造りの鍵と言えるでしょう。

| 菌の種類 | 働き | お酒への影響 | 使用例 |

|---|---|---|---|

| 酵母 | 糖を分解してアルコールと二酸化炭素を作る | アルコール度数、香り | 日本酒(フルーティーな香り)、ワイン(ブドウの種類や風味に合わせた酵母) |

| 乳酸菌 | 糖を分解して乳酸を作る | 酸味、風味、他の微生物の増殖抑制(品質保持、腐敗防止) | 日本酒、ワイン、ビール |

通性嫌気性菌と偏性嫌気性菌

空気中の酸素の有無によって、微生物の生育には大きな違いが現れます。酸素を使ってエネルギーを生み出す呼吸をするか、酸素を使わずにエネルギーを得る発酵をするか、はたまた酸素を全く必要としないのか。その違いによって、大きく分けて「空気があってもなくても育つ菌」「空気が全くなくて育つ菌」の二つのグループに分けられます。

前者を『通性嫌気性菌』と呼びます。読んで字のごとく、空気の有無にこだわらず、どちらの環境でも適応して生育できる菌たちです。身近な例で言えば、ヨーグルトや漬物を作る乳酸菌、私たちの腸内にいる大腸菌などがこれにあたります。これらの菌は、空気があれば呼吸をしてエネルギーを作り、空気がなければ発酵によってエネルギーを得ます。まるで呼吸と発酵という二つのエンジンを搭載したハイブリッドカーのようです。状況に応じてエネルギーの作り方を切り替えることができるため、様々な環境で生き抜くことができます。

一方、『偏性嫌気性菌』と呼ばれるグループは、空気がある環境では生育できません。酸素は彼らにとって毒のようなもので、存在するだけで生育が阻害されてしまいます。代表的な例としては、マニキュアの除光液などに含まれるアセトンや燃料のブタノールを生成するアセトンブタノール菌、食中毒の原因となるボツリヌス菌などが挙げられます。これらの菌は酸素を使った呼吸を行うことができず、発酵によってのみエネルギーを得ます。空気に触れないように保存したり、特殊な装置を使って空気を遮断した環境で培養する必要があります。

美味しいお酒造りにも、これらの微生物が欠かせません。日本酒やビール、ワインなど、多くの種類のお酒造りには、通性嫌気性菌である酵母が利用されています。酵母は空気のない環境で糖を分解し、アルコールと炭酸ガスを生成します。これがお酒の風味や味わいの元となるのです。ただし、偏性嫌気性菌も特定の条件下ではお酒造りに利用されることがあります。それぞれの菌の特性を理解し、空気の有無、温度、栄養など、生育に適した環境で培養することが、美味しいお酒を造るための重要なポイントとなります。

| 分類 | 酸素への耐性 | エネルギー獲得方法 | 代表例 | お酒造りへの関連 |

|---|---|---|---|---|

| 通性嫌気性菌 | 酸素があってもなくても生育可能 | 呼吸または発酵 | 乳酸菌、大腸菌、酵母 | 日本酒、ビール、ワインなど多くの種類のお酒造りに利用 |

| 偏性嫌気性菌 | 酸素があると生育不可 | 発酵のみ | アセトンブタノール菌、ボツリヌス菌 | 特定の条件下で利用される場合あり |

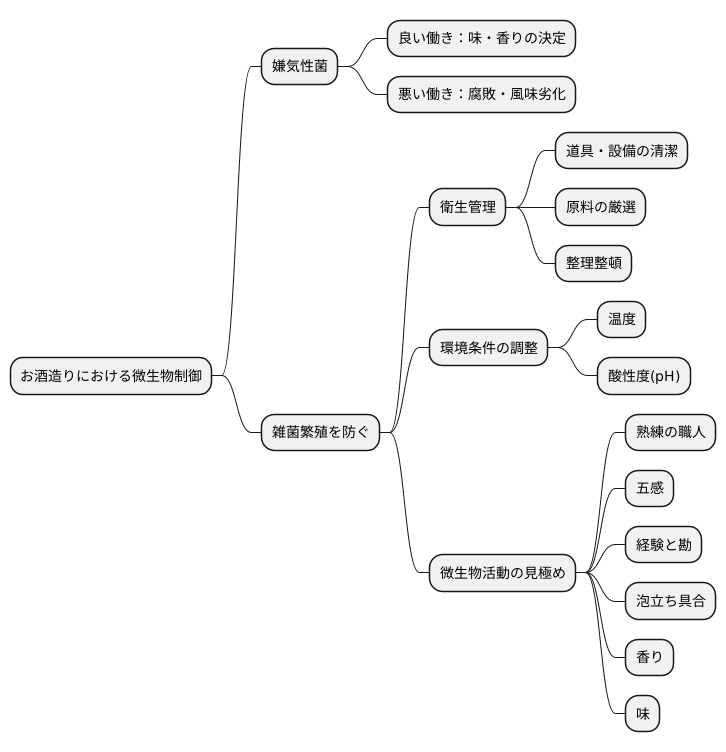

嫌気性菌の制御と品質管理

お酒造りは、目に見えない微生物との共同作業と言えるでしょう。中でも、酸素を嫌う嫌気性菌は、お酒の味や香りを決定づける上で欠かせない存在です。しかし、良い働きをする嫌気性菌ばかりではありません。酒造りにおいては、雑菌の繁殖によるお酒の腐敗や風味の劣化を防ぐために、嫌気性菌の制御と品質管理が非常に重要になります。

まず、雑菌の混入を防ぐためには、徹底した衛生管理が欠かせません。使用する道具や設備は常に清潔に保ち、原料も厳選したものを使用する必要があります。蔵の中は常に整理整頓し、雑菌の温床となるような場所を作らないように注意深く管理します。

さらに、温度や酸性度(pH)といった環境条件の調整も重要です。目的とする嫌気性菌にとって最適な環境を維持することで、その生育を促進することができます。同時に、雑菌が繁殖しにくい環境を作ることで、品質の低下を防ぐことができるのです。例えば、日本酒造りでは、麹菌や酵母といった微生物が活躍しますが、これらの微生物にとって最適な温度や酸性度を維持するために、細心の注意が払われています。

そして、これらの微生物の活動を的確に見極めることも重要です。熟練の職人たちは、長年の経験と勘に基づき、発酵の状態を五感で見極め、温度や時間の調整を行います。泡立ち具合や香り、そして時には味を確かめながら、微生物の活動を見守り、最適なタイミングで次の工程へと進めていくのです。このように、お酒造りにおける微生物の制御は、経験と技術の積み重ねによって支えられています。繊細な管理と熟練の技が、美味しいお酒を生み出す源となっているのです。

未来のお酒と嫌気性菌

近年、微生物の働きを利用した技術開発が盛んに行われています。中でも、酸素を必要としない嫌気性菌は、お酒造りの未来を大きく変える可能性を秘めています。古くからお酒造りには酵母が用いられてきましたが、酵母も嫌気性菌の一種です。今までは限られた種類の酵母しか利用できませんでしたが、近年では様々な種類の嫌気性菌が研究され、お酒造りに役立つ新たな微生物が見つかる可能性が高まっています。

例えば、特定の香りを生み出す新しい酵母の開発が進められています。この技術によって、今までにない香りを持つお酒が誕生するかもしれません。日本酒で言えば、吟醸香のようなフルーティーな香りや、熟成香のような複雑な香りを自在に操ることができるようになるかもしれません。また、より効率的にアルコールを作る技術の研究も進んでいます。この技術が確立されれば、お酒の製造にかかる時間や費用を大幅に削減できる可能性があります。さらに、副産物として生成される成分も変化する可能性があり、これによってお酒の味わいに新たな深みが加わることも期待されます。

地球環境への負担が少ない酒造りも注目されています。嫌気性菌を使ったお酒の製造過程で出る廃棄物を有効活用する研究も進んでいます。例えば、製造過程で発生する二酸化炭素を回収して燃料にしたり、有機物を分解して肥料にしたりする技術が開発されれば、環境負荷を低減するだけでなく、資源の有効活用にも繋がります。また、嫌気性菌を利用した新たなバイオ燃料の生産も研究されており、将来的にはお酒造りで使用するエネルギーを自給自足できるようになるかもしれません。このような取り組みは、持続可能な社会の実現に大きく貢献するでしょう。

このように、嫌気性菌は未来のお酒造りを大きく変える可能性を秘めています。更なる研究と技術開発によって、より美味しく、環境にも優しいお酒が私たちの食卓を彩る未来が期待されます。

| カテゴリー | 内容 |

|---|---|

| 新技術によるお酒造り |

|

| 環境負荷低減 |

|

お酒の多様性を支える微生物の力

世界には数えきれないほど様々なお酒があります。たとえば、米から作られる日本酒、ブドウから作られるワイン、麦から作られるビール、芋や米などから作られる焼酎など、お酒の種類は実に豊富です。そして、これらの多様なお酒の背景には、それぞれの地域独自の文化や風土、そして何よりも微生物の働きがあります。

お酒造りにおいて、微生物、特に嫌気性菌はなくてはならない存在です。嫌気性菌とは、酸素がない環境で活動する微生物のことです。彼らは原料に含まれる糖分を分解し、アルコールや二酸化炭素などに変換することで、私たちが楽しむお酒を生み出します。例えば、日本酒造りでは麹菌や酵母が、ワイン造りでは酵母が、ビール造りでは酵母がそれぞれ重要な役割を果たしています。それぞれの微生物の種類や働きによって、お酒の種類や風味は大きく変化します。

また、同じ種類の微生物であっても、地域によってその種類や性質が異なり、それが地域特有のお酒の個性を生み出す一因となっています。例えば、日本酒の味わいは、使われる米の種類や水質だけでなく、その土地で長年培われてきた酵母の種類や働きにも大きく影響されます。蔵に住み着いた「蔵付き酵母」と呼ばれる酵母は、その蔵独特の風味を持つ日本酒を生み出す、まさに「宝」と言えるでしょう。

このように、微生物の多様性と、それを巧みに操る人間の知恵と技術こそが、お酒の無限の可能性を広げていると言えるでしょう。古くから受け継がれてきた伝統的な製法を守りながらも、新しい技術や発想を取り入れることで、これまでになかった新しいお酒が次々と生まれています。

微生物の秘めたる力をさらに探求し、新たな酒造りの可能性に挑戦し続けることで、世界中の人々に感動と喜びを届ける、より多様で魅力的なお酒を生み出し続けたいものです。

| お酒の種類 | 原料 | 主な微生物 |

|---|---|---|

| 日本酒 | 米 | 麹菌、酵母(蔵付き酵母など) |

| ワイン | ブドウ | 酵母 |

| ビール | 麦 | 酵母 |

| 焼酎 | 芋、米など | 麹菌、酵母 |