お酒とピルビン酸の関係

お酒を知りたい

先生、お酒ができる時って『ピルピン酸』っていうのが出てくるって聞きました。これって何ですか?

お酒のプロ

いい質問だね!お酒ができる過程で、ブドウ糖が変化していくんだけど、その途中でピルピン酸が生まれるんだ。お酒の材料であるブドウ糖が、最終的にお酒になるまでの中間地点みたいなものだよ。

お酒を知りたい

中間地点…ということは、ピルピン酸自体はお酒じゃないってことですか?

お酒のプロ

その通り!ピルピン酸は、さらに変化して『アセトアルデヒド』っていう物質になり、それが最後にお酒の成分であるエチルアルコールに変化するんだ。だからピルピン酸はお酒そのselfではなく、お酒ができる過程で重要な役割を果たす物質なんだよ。

ピルピン酸とは。

お酒ができる過程で出てくる『焦性ブドウ酸』について説明します。お酒のもととなるブドウ糖は、酵母によってアルコール発酵という変化を受けます。この過程で、ブドウ糖はいくつかの物質に変わっていきますが、その中の一つが焦性ブドウ酸です。焦性ブドウ酸は、その後、『ピルビン酸脱炭酸酵素』というものの働きでアセトアルデヒドという物質に変化し、さらにこれが変化することで、お酒の成分であるエチルアルコールになります。

お酒ができるまで

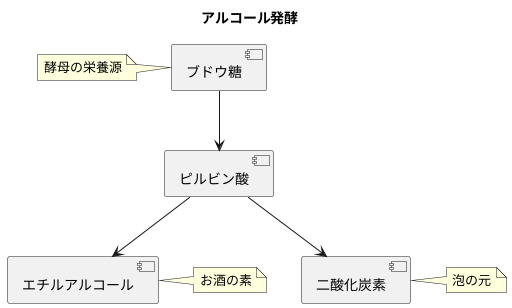

お酒、特に日本酒や米から作るお酒、麦から作るお酒、葡萄酒といった醸造酒は、目に見えない小さな生き物が糖を分解することで生まれます。この小さな生き物は酵母と呼ばれ、糖を食べて生きる際に、私たちが好むお酒の素となるものと、泡の元となるものを作り出します。このお酒の素となるものはエチルアルコール、泡の元となるものは二酸化炭素です。酵母が糖を食べて、エチルアルコールと二酸化炭素を作り出す働きを、アルコール発酵と呼びます。私たちが普段口にするお酒はこのエチルアルコールによるものです。

では、糖からどのようにしてエチルアルコールが生まれるのでしょうか。糖の中でも、特にブドウ糖は、酵母の好物です。酵母はブドウ糖を自分の栄養にして、生きるためのエネルギーを得ています。この時、ブドウ糖は一度にエチルアルコールへと変化するのではなく、いくつかの段階を経て、姿を変えていきます。まるで芋虫がさなぎを経て蝶へと変わるように、ブドウ糖もいくつかの段階を経て、最終的にエチルアルコールへと変化するのです。

この変化の過程で、特に重要な役割を担うのがピルビン酸と呼ばれる物質です。ピルビン酸は、ブドウ糖が変化する過程の中間地点に位置する物質であり、エチルアルコールが生まれる直前の姿と言えるでしょう。ブドウ糖はまず、複雑な工程を経てピルビン酸へと変化します。そして、このピルビン酸がさらに変化することで、私たちが楽しめるお酒の素であるエチルアルコールが生まれるのです。お酒の種類によって、使われる材料や造り方は異なりますが、酵母が糖を分解し、エチルアルコールを作り出すという基本的な原理は変わりません。小さな生き物の働きによって、様々な種類のお酒が生まれていると思うと、なんだか不思議な気持ちになりますね。

ピルビン酸の役割

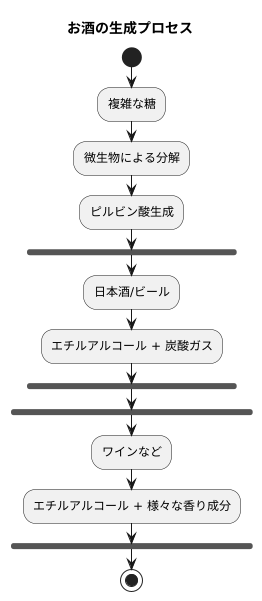

お酒の原料となる甘い糖は、複雑な構造をしています。この糖をそのままお酒に変えることはできません。そこで、微生物の働きを利用して、糖をより単純な形に分解していくのです。この分解の過程で、ピルビン酸という重要な物質が現れます。

ピルビン酸は、お酒の成分であるエチルアルコールのもとになる物質です。糖を分解していく中で、まずピルビン酸が作られます。そして、このピルビン酸がさらに変化することで、あの独特の香りと風味を持つエチルアルコールが生まれるのです。

ピルビン酸が生成されなければ、エチルアルコールは生み出されません。まるで、家を作るためのレンガのように、ピルビン酸はエチルアルコールを作るためのなくてはならない材料なのです。お酒の種類によって、このピルビン酸が変化する道筋は異なります。例えば、日本酒やビールでは、ピルビン酸はエチルアルコールと炭酸ガスに変わります。一方、ワインなどの醸造酒では、ピルビン酸から様々な香りの成分が生まれます。

このように、ピルビン酸はお酒造りにおいて中心的な役割を担っています。小さな分子であるピルビン酸の中に、お酒の多様な味わいを生み出す秘密が隠されていると言えるでしょう。ピルビン酸の生成と変化を巧みに操ることで、香り高く風味豊かなお酒が生まれるのです。美味しいお酒を味わうとき、目には見えないところで活躍しているピルビン酸の働きに思いを馳せてみるのも良いかもしれません。

変化の仕組み

お酒のもととなるアルコール、正式にはエチルアルコールと呼ばれるものですが、これは糖から作られます。具体的には、お酒作りにおいて主役となる酵母が、糖を食べて、その過程でアルコールと炭酸ガスを排出するのです。この時、糖からアルコールへの変化は、実は一足飛びに行われるわけではありません。いくつかの段階を経て、徐々に変化していくのです。

まず、糖は酵母の中で分解され、ピルビン酸と呼ばれる物質になります。このピルビン酸こそが、アルコールへと変化する出発点です。ピルビン酸は、「ピルビン酸脱炭酸酵素」という酵素の働きによって、炭酸ガスを一つ手放します。炭酸ガスが泡となってシュワシュワと立ち上る様子を想像してみてください。そして、炭酸ガスが抜けた後の物質が、アセトアルデヒドです。

アセトアルデヒドは、アルコールのすぐ手前の段階の物質です。例えるならば、目的地まであと一歩というところまで来たようなものです。このアセトアルデヒドは、「アルコール脱水素酵素」という別の酵素の働きによって、水素と結びつきます。こうして、ついにアセトアルデヒドはエチルアルコールへと変化を遂げるのです。

このように、糖からアルコールへの変化は、複数の酵素が順々に働くことで実現しています。まるで、バケツリレーのように、ピルビン酸からアセトアルデヒドへ、そしてアセトアルデヒドからエチルアルコールへと、物質が次々と変化していくのです。この一連の反応は、酵母の中で休むことなく行われており、糖が供給されている限り、酵母はアルコールを作り続けるのです。

焦性ブドウ酸

ぶどうを原料として作られるお酒、ワイン。その製造過程で密接に関わる物質に、焦性ぶどう酸と呼ばれるものがあります。これは、現在ではピルビン酸という名前で広く知られています。名前の由来を探ると、ぶどうと熱、そして酸という3つのキーワードが見えてきます。

焦性ぶどう酸は、その名の通り、かつてぶどうから作られました。ただし、ただ搾るのではなく、高温で加熱処理する乾留という方法を用います。この乾留という操作は、空気を遮断した状態で物質を加熱し、成分を分解・分離する伝統的な手法です。ぶどうを乾留すると、様々な物質とともに酸性の液体も得られます。この液体が持つ性質を詳しく調べた結果、ピルビン酸と同じものであることが判明し、加熱処理=焦性という言葉を用いて、焦性ぶどう酸と名付けられました。

焦性という言葉は、物質を強く熱することで生じる変化を表す言葉です。例えば、砂糖を焦がすと茶色く変色し、独特の香りが生じますが、これも焦性の変化の一つです。ぶどうの場合は、乾留によって特有の酸、つまり焦性ぶどう酸が生成されるのです。

現在では、焦性ぶどう酸という言葉はあまり使われなくなり、ピルビン酸という名称が一般的になっています。ピルビン酸は、糖の分解過程で重要な役割を担う物質であり、生物のエネルギー生産に深く関わっています。ワイン作りにおいても、ぶどうに含まれる糖が酵母によってアルコールへと変化する過程で、ピルビン酸が中間生成物として重要な役割を果たしています。つまり、焦性ぶどう酸、すなわちピルビン酸は、ぶどうからワインを作る過程で自然に生成される物質でもあるのです。古くから使われてきた焦性ぶどう酸という名称を知ることで、ぶどう、熱、そして発酵という、ワイン作りの歴史と科学をより深く理解することができるでしょう。

| 名称 | 説明 | 製造方法 | 関連物質 | 役割 |

|---|---|---|---|---|

| 焦性ぶどう酸 (ピルビン酸) | ぶどうの乾留によって得られる酸性の液体。糖の分解過程で重要な役割を担う。 | ぶどうを高温で加熱処理(乾留) | ぶどう、糖 | ワイン製造過程における中間生成物、生物のエネルギー生産 |

お酒の味への影響

お酒の味わいは、複雑な要素が絡み合って生まれます。その中でも、お酒の主成分であるアルコールのもととなるピルビン酸について考えてみましょう。ピルビン酸自体は酸っぱいものですが、お酒の味に直接関わることはほとんどありません。これは、お酒ができる過程で、ピルビン酸がアルコールに姿を変えるためです。

最終的に残るのはアルコールや、その他さまざまな副産物で、これらこそがお酒独特の風味や香りのもととなります。しかしピルビン酸も、お酒造りにおいて重要な役割を担っています。ピルビン酸が生まれる速度や量は、お酒作りの大切な工程である発酵の進み具合に影響を与え、間接的にお酒の味わいを左右するからです。

例えば、ピルビン酸が速やかにアルコールに変われば、雑味のないすっきりとしたお酒に仕上がります。反対に、ピルビン酸からアルコールへの変化が遅くなると、発酵に時間がかかり、予想外の風味の変化が生まれる可能性も出てきます。

お酒の種類によっては、甘みや酸味、苦味、渋みなど、さまざまな味わいが存在します。これらは、原料の種類や、発酵の方法、貯蔵方法など、様々な要因によって変化します。ピルビン酸がアルコールに変わる速度も、これらの要素の一つと言えるでしょう。

おいしいお酒を作るためには、発酵の過程を適切に管理し、ピルビン酸の生成とアルコールへの変化をうまく調整することが大切です。温度や湿度、酵母の種類などを細かく調整することで、目指す味わいに近づけることができます。このように、お酒造りは繊細な技術と経験が求められる、奥深い世界なのです。

まとめ

お酒のもととなるアルコールは、目に見えない小さな生き物である酵母によって作られます。酵母は、私たちが普段口にするごはんやパンと同じように、糖分を食べて生きています。この酵母が糖分を食べる過程で、アルコールと炭酸ガスが生まれるのです。この働きを、私たちは発酵と呼んでいます。

糖分の中でも、特にブドウ糖は発酵において重要な役割を果たします。ブドウ糖は酵母によって分解され、最終的にアルコールへと変化します。この変化の過程で、ピルビン酸と呼ばれる物質が現れます。ピルビン酸は、ブドウ糖がアルコールに変わる中間の段階で生まれる、いわば通過点のようなものです。

ピルビン酸はそのままではアルコールにはなりません。ピルビン酸からアルコールを作るためには、ピルビン酸脱炭酸酵素という特別な酵母の力が必要です。この酵素は、ピルビン酸から炭酸ガスを切り離し、アセトアルデヒドと呼ばれる物質を作ります。そして、このアセトアルデヒドがさらに変化することで、ようやく私たちがよく知るアルコール、つまりエチルアルコールが生まれるのです。

ピルビン酸は「焦性ブドウ酸」とも呼ばれますが、お酒の味に直接影響を与えるわけではありません。しかし、ピルビン酸が生成される速さや量が、発酵全体の速度や最終的にできるアルコールの量に影響します。つまり、ピルビン酸は発酵の制御において、縁の下の力持ちのような役割を担っているのです。

今度お酒を飲む機会があれば、ブドウ糖からアルコールに至るまでの、目に見えない小さな世界での出来事を思い出してみてください。そこでは、ピルビン酸が重要な役割を担い、酵母がせっせと働いて、私たちが楽しむお酒を生み出しているのです。